焦作矿区底板注浆加固工作面富水性分区及加固效果分析

2013-09-11许延春陈胜然李卫民王焕忠

许延春,陈胜然,柳 杰,李卫民,王焕忠

(中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院,北京 100083)

焦作矿区是全国著名的大水矿区之一,历史上曾发生过上千次突水,其中3000m3/h 以上的突水15 次,6000m3/h 以上的突水7 次,最大一次突水量为19200m3/h。发生突水淹井事故17 次,淹采区14 次,经济损失惨重[1-2]。焦作矿区为此于1999年引进煤层底板注浆改造技术,至今已在多个工作面成功应用,解放了近100Mt 煤炭资源,安全回采了超过40Mt 煤炭,工作面突水次数、突水强度大大降低[3-5],但仍有经过底板注浆改造的工作面发生了8 次突水事故,焦作矿区对8 个发生突水的底板注浆加固工作面,进行了富水区划分。首次将底板注浆加固体概化为圆柱体,从而直观认识其空间分布特征,进而研究底板注浆改造防治工作面的突水机理。

1 焦作矿区水文地质特征

焦作煤田位于太行山复背斜隆起带南东翼,受区域构造的控制,地层走向60°,倾向SE,倾角8~12°[6]。本区主采煤层为山西组二1 煤。二1 煤层底板含水层主要由八灰、二灰和奥灰组成,其中L8灰岩水为主要充水水源,距二1 煤18~40m,厚度为8m 左右,岩溶裂隙发育,富水性较强,水压为6.3~7.09MPa,突水系数为0.23~0.27MPa/m。二灰(L2)上距二1 煤70~90m,距下伏奥灰一般为20m,层厚12m,水压也达到了7.09MPa。奥陶系(中统O2)马家沟组灰岩含水层为煤层底板主要含水层,厚400~450m,为强富水性含水层[7]。由于工作面突水危险性大,因此采用底板注浆加固的方法防治底板突水。

2 工作面底板富水性的划分及分析

根据各底板注浆钻孔的出水量把工作面底板富水性分3 类:富水区(钻孔涌水量≥10m3/h)、中等富水区(5m3/h <钻孔涌水量<10m3/h)和弱富水区(钻孔涌水量≤5m3/h)。对工作面富水性的划分有助于直观地分析判断工作面推进方向上各个位置的富水情况,从而更好地研究富水性与工作面突水的关系。

2.1 划分原则

(1)先划工作面的富水区,影响半径为15m,即钻孔出水点附近15m 内均划为富水区;再划中等富水区,影响半径10m,剩余部分为弱富水区。

(2)当工作面同一走向上同时出现大于10m3/h、小于10m3/h 及小于5m3/h 的出水点中的2 种或3 种时,按较大值出水点划分。

2.2 工作面富水区特征

分别以赵固一矿和赵固11111 工作面和古汉山15071 工作面为例,来描述工作面的富水性特征,先根据钻孔资料划分出富水区和中等富水区,剩余部分则为弱富水区。

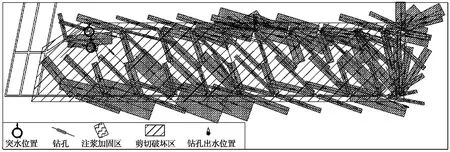

(1)赵固一矿11111 工作面距开切眼0~50m,90~175m,420~480m,530~595m 等4 个区域为富水区,距开切眼70~90m,190~270m,300~370m,510~530m,665~685m 等5 个区域为中等富水区,剩余部分为弱富水区。该工作面突水发生在轨道巷与回撤通道交叉口东帮巷道,详见图1。

图1 赵固一矿11111 工作面底板富水区域划分

(2)古汉山矿15071 工作面距开切眼15~145m,160~235m,285~315m,340~445m,465~755m,770~805m,835~1005m,1030~1090m等8 个区域为富水区,距开切眼315~340m,805~835m 这2 个区域为中等富水区,剩余部分为弱富水区。工作面推进468m 时,在工作面切眼向上78m 附近发生突水,详见图2。

各突水工作面富水性特征及突水点与富水区的关系如表1 所示。

根据表1 可知:

图2 古汉山15071 工作面底板富水区域划分

表1 各突水工作面富水性特征及突水点位置

(1)12 个突水点中有9 个位于富水区,1 个位于中等富水区,2 个位于弱富水区,说明大部分工作面突水发生在富水区。这部分区域岩体裂隙发育且充水。

(2)有2 个突水点位于弱富水区,这部分突水区域底板有较好的隔水性,有些原生裂隙发育的区域垂向并未与L8灰以及下部灰岩含水层导通,水平方向连通性差,因此形成高阻异常区[8]。其突水原因可能是由于泥类岩厚度较大,底板岩体强度较低,在高地压、高水压的作用下,工作面采空区底鼓及水平位移量大,使底板泥岩裂隙的连通性大幅增加,原生裂缝带与含水层导通,导致突水。

(3)根据富水区比例对各矿工作面突水的危险性进行排序,由高到底依次为古汉山矿,演马庄矿,九里山矿和赵固一矿。

3 底板注浆加固的空间分布与剪切破坏区关系及对突水的影响

3.1 注浆加固范围参数的确定

本文首次将底板注浆加固体概化为圆柱体,从而直观地认识底板注浆对底板破坏区及不同富水区的加固效果,进而研究底板注浆改造防治工作面的突水的机理。

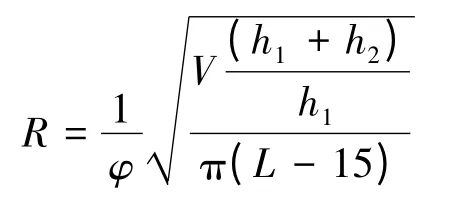

根据8 个底板注浆改造工作面的实际注浆量,钻孔长度和底板岩性裂隙率等参数,按圆柱体计算各个注浆钻孔的加固半径。在平面投影为长方形填充区域。钻孔长度为(L-15)m,即孔深减去15m套管长。其浆液加固半径为:

式中,R 为浆液加固半径,m;V 为黏土水泥浆总体积,m3;L 为钻孔深度,m;φ 为非泥类岩的充填裂隙率[9],取0.1 (泥类裂隙不能充填,不适用此公式);h1为煤层底板结构中非泥岩类厚度之和;h2为煤层底板结构中泥岩类厚度之和。

因泥岩段注浆量少,浆液主要在砂岩、粉砂岩、石灰岩等非泥岩中扩散,因此注浆有效长度取

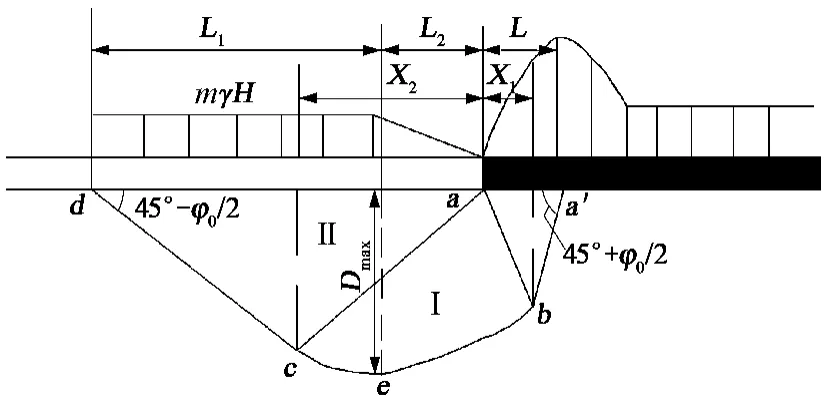

3.2 剪切破坏带的计算

图3 中塑性区的形成及发展过程可以解释采动影响下煤层底板破坏的原因及范围,其中I 为膨胀区,II 为压缩区。采动引起的底板岩体破坏严重的区域位于2 个剪切面(即图3 中ab,ac)之间,因此确定b,c 两点到工作面煤壁的水平距离非常重要。其确定方法如下[10]:

图3 极限状态下底板中塑性破坏区的范围

式中,L 为煤层塑性区宽度,m;Dmax为底板最大破坏深度,m;n 为最大应力集中系数,取1.6;m为煤层开采厚度,m;H 为开采深度,m;γ 为岩体容重,取9.8×2600×10-3kN/m3;Cm为黏聚力,取1.05MPa;φ 为内摩擦角,取28°;;φ0为底板岩体权重平均内摩擦角,取37°。

所以点b 到工作面的水平距离x1=ab×cos∠baa'。

底板岩体最大破坏深度距工作面的水平距离L2=Dmaxtanφ0。

近似认为c 点距工作面的水平距离x2=(L1+L2)/2。

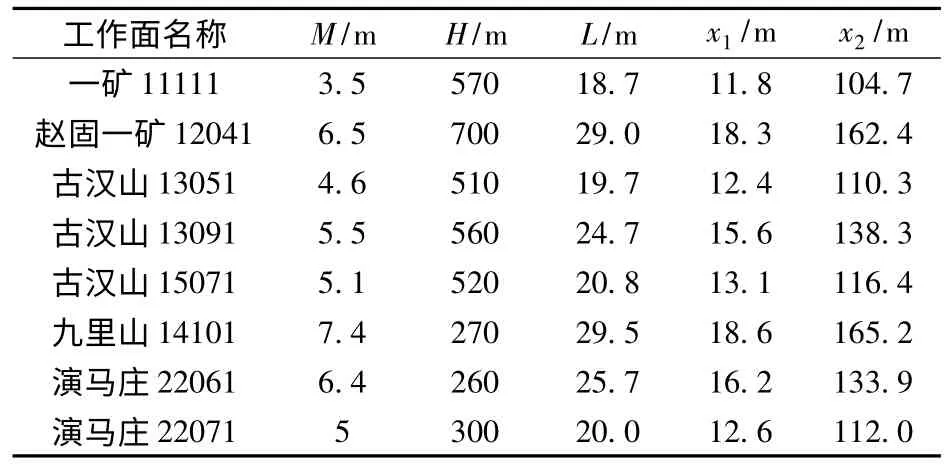

根据8 个工作面的实测资料及计算得出各参数如表2 所示。

表2 剪切破坏带计算相关参数及结果

3.3 注浆加固体分布特征及分析

以赵固一矿11111 工作面为例,探究8 个突水工作面的底板注浆加固特征,各突水工作面的注浆效果见表3。

如图4 所示,赵固一矿11111 工作面注浆加固区域面积占剪切破坏区面积的71%。突水点位于弱富水区,且无断层,突水点附近注浆加固效果一般,突水点局部被注浆加固区域覆盖。

表3 突水点位置与开采条件的关系

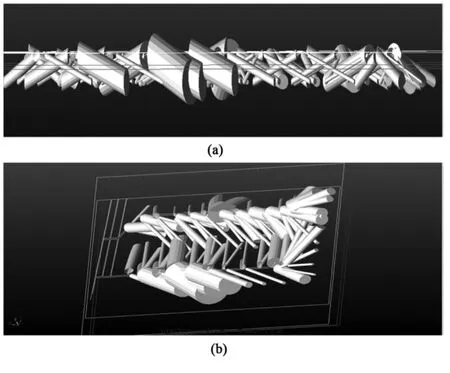

注浆加固空间三维效果如图5。可见几个较大出水钻孔的注浆量均较大,注浆量最大的钻孔注浆量达到了9189.5m3,原因是该钻孔附近裂隙比较发育。富水区加固效果较好。

4 突水原因分析

8 个发生突水事故的底板注浆改造工作面各突水因素汇总如表3。

图4 赵固一矿11111 工作面底板注浆加固及剪切破坏区

图5 赵固一矿11111 工作面底板注浆加固范围立体示意

(1)从破坏带的分布范围可以看出,注浆加固区域并未完全覆盖破坏带,在采动影响下,可能导通形成突水。通过突水点与注浆加固扩散区域的关系可以看出,在平面区域内几乎所有突水点都已经被注浆区域覆盖,但仍然发生了突水。可能与注浆加固工程量不足、技术不成熟、断层活化和采动的影响有关。

(2)4 次发生在基本顶初次来压期间的突水,均位于断层附近,且均在富水区域。这说明工作面底板突水不是由单一原因造成的,而是受富水性、断层带、基本顶来压等因素的影响。当3 个因素共同存在时,工作面突水可能性最大。根据已有资料,焦作矿区基本顶初次来压距开切眼距离为40~60m,因此要对基本顶初次来压位置附近有断层影响的工作面相应位置进行特殊处理。

5 结论

(1)采用对底板注浆加固体圆柱形概述的方法,认识了注浆加固体的空间分布特征。直接反映了注浆加固对底板破坏危险区域的加固覆盖效果,表明了底板加固与突水点的关系,对注浆加固工程有指导意义。

(2)工作面底板突水主要发生在富水区,尽管这些区域已注浆加固,但仍发生突水,说明注浆加固工程仍需完善。

(3)突水点大多位于风道和工作面交接不远处、断层带、基本顶来压等处,说明底板突水除与工作面富水性有关,还受断层带、基本顶来压等多个因素影响。应对上述几个因素中两个或多个同时存在的特殊区域给予足够重视,加大注浆加固力度。

[1]杜工会.煤层底板含水层注浆改造技术在焦作矿区的应用[J].煤矿安全,2004,35 (11):19-21.

[2]吴玉华,赵开全,孙本魁.底板灰岩承压水上开采安全技术实践及认识[J].煤矿开采,2009,14 (4):40-42.

[3]罗立平,彭苏萍.承压水体上开采底板突水灾害机理的研究[J].煤炭学报,2005,30 (4):459-462.

[4]魏久传,李白英.承压水上采煤安全性评价[J].煤田地质与勘探,2000,28 (4):57-59.

[5]曹胜根,姚强岭,王福海,等.承压水体上采煤底板突水危险性分析与治理[J].采矿与安全工程学报,2010,27(3):346-350.

[6]刘白宙.焦作矿区防止突水淹井事故的对策[J].煤田地质与勘探,2007,35 (3):49-51.

[7]潘国营,武 强,董东林,等.焦作矿区岩溶裂隙网络渗流特征及研究方法[J].煤炭学报,1998,23 (6):566-570.

[8]许延春,陈新明,姚依林.高水压突水危险工作面防治水关键技术[J].煤炭科学技术,2012,40 (9),99-103.

[9]国家煤炭局.建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设及压煤开采规程[M].北京:煤炭工业出版社,2000.

[10]张金才,张玉卓,刘天泉.岩体渗流与煤层底板突水[M].北京:地质出版社,1997.