家庭康复对颅脑损伤患者运动功能和日常生活活动能力的影响

2013-09-10罗前颖广西右江民族医学院附属医院广西右江533000

罗前颖 (广西右江民族医学院附属医院,广西 右江 533000)

近年来,随着经济的快速发展,生活水平的提高,交通工具的增多,交通意外导致颅脑损伤的发病率呈逐年增多趋势。颅脑损伤救治稳定后多伴有不同程度的神经功能功能障碍,尤为是重型颅脑损伤患者可高达100%[1],严重影响着患者的生活质量,需要较长时间才可以逐渐恢复,如果得不到及时、有效的治疗和训练,可能永久性丧失其功能,给患者和家庭带来巨大的负担[1]。颅脑损伤患者入院后,除了接受神经外科常规治疗外,还要尽早进行康复训练。有效的家庭康复训练能够改善患者的预后质量,促进患者功能恢复[2]。2010年6月~2012年6月,我院诊治的颅脑损伤患者,在神经外科常规治疗基础上,给予家庭康复护理,取得了较好的临床效果,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:2010年6月~2012年6月期间,我院诊治的100例颅脑损伤患者,随机将其分为对照组(常规护理)和观察组(家庭康复护理),每组各50例。50例对照组患者中,男36例,女14例,年龄10.5~71.0岁。其中脑挫裂伤25例,脑干损伤5例,硬膜下血肿9例,硬膜外血肿11例。50例观察组患者中,男38例,女12例,年龄10.0~71.5岁。其中脑挫裂伤24例,脑干损伤3例,硬膜下血肿11例,硬膜外血肿12例。在年龄、性别以及原发病等方面,两组患者差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 观察组康复方法:由经过专门培训的护士进行上门指导康复训练和随访,在患者出院后第1个月1次/周进行电话随访。第2~3个月1次/2周,第4~5个月1次/月,以后每隔2个月进行电话随访。在进行家庭康复训练时,同时指导患者家属及护工进行康复训练方法的培训,要求家属平日里帮助患者完成指定的功能训练项目,45 min/次,至少3次/周,同时通过电话联系督促和指导患者完成功能训练。

1.2.1.1 软瘫期(Brunnstrom分期第1~2期):①卧位和坐位抗痉挛姿势的摆放;②患侧肢体各关节的被动运动;③翻身和转移练习;④坐位训练。

1.2.1.2 痉挛期患者(Brunnstrom分期第3~4期):此期康复目的主要是抑制协同运动模式,尽可能训练肢体的分离运动,提高肢体的协调性,增强肌力,逐渐恢复患者日常生活自理能力和行走能力。训练内容:①坐位与站立位转换训练;②站立训练:从靠墙站立逐渐过渡到支撑下站立、独自站立;③室内步行训练;④上下阶梯训练;⑤Brunnstrom分期在第4期及以上的患者,更侧重于目标性强化训练,以减少异常的运动模式,为克服健侧肢体代偿而产生的“习得性废用”,适度使用强制性运动疗法,鼓励患者尽量应用患侧肢体完成日常生活活动。

1.2.1.3 后期康复(Brunnstrom分期第5~6期):在继续前一阶段的基础上,进一步巩固、提高并将其运用到日常生活活动当中,加强手指的精细动作训练、行走训练,改善步态训练、辅助器具的使用和家庭日常生活活动的强化训练等。

1.2.2 对照组:在神经外科治疗出院后,发放颅脑损伤家庭康复手册,而不给予任何家庭规范的康复训练指导,自行门诊复诊,只进行随访评定。但不限制患者家属根据自己的认识和临床医师口头下帮助患者康复训练。

1.3 评定方法:通过简式 Fugl-Meyer评估法(FMA)[3],评估治疗前后两组肢体运动功能的变化,采用Barthel指数评定法(BI)比较两组治疗前后日常生活活动能力(ADL)的变化情况[4]。

1.4 统计学方法:所有数据采用SPSS17.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

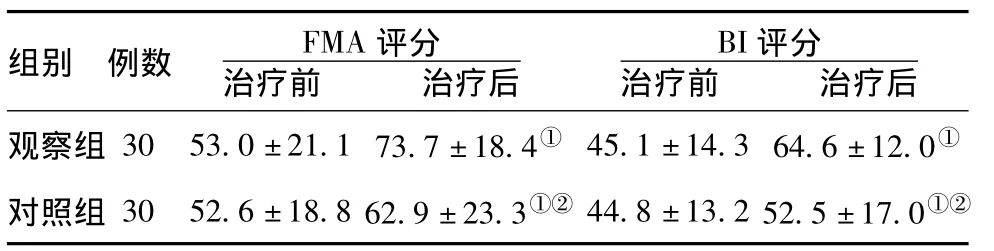

2.1 两组治疗前后肢体运动功能变化情况:与治疗前相比,治疗后两组肢体运动功能有明显改善,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组相比,治疗后观察组肢体运动功能有显著提高,差异有统计学意义(P<0.05),详细结果见表1。

2.2 两组治疗前后日常生活活动能力变化情况:与治疗前相比,治疗后两组日常生活活动能力均有明显改善,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组相比,治疗后观察组日常生活活动能力均有显著提高,差异有统计学意义(P<0.05),详细结果见表1。

表1 两组治疗前后肢体运动功能变化情况(±s)

表1 两组治疗前后肢体运动功能变化情况(±s)

注:与治疗前比较,t=2.67、2.17、2.35、2.01,①P < 0.05;与观察组比较,t=2.43、2.27,②P <0.05

?

3 讨论

重型脑损伤患者在受伤后容易陷入昏迷状态,因此患者的苏醒时间对患者的预后产生较大的影响。尽早康复对恢复患者自理能力是极其重要的,同时也是患者家属所急需的。根据现代康复理论认为,脑部可塑性是对患者进行康复护理的基础,因此患者昏迷苏醒后越早展开护理,对患者的康复所起到的效果越理想。颅脑损伤患者多伴有不同程度的肢体功能障碍,一定程度上影响着患者的生活质量,给自身和家人都会带来沉重的经济和生活负担。有研究显示[5],早期的康复训练能够降低致残率,改善患者的后期生活质量,促进功能的尽快恢复,这可能是与损伤后中枢神经系统功能的重塑性有关。通过加强正常的运动训练模式,促进患者正常运动模式的形成,从而达到最大程度的功能恢复。并且康复训练治疗越早,患者功能恢复的可能性越大,预后效果越好。

本研究中,与治疗前相比,治疗后两组肢体运动功能和日常生活活动能力均有明显改善;与对照组相比,治疗后观察组肢体运动功能和日常生活活动能力均有显著提高,表明虽然对照组患者的肢体运动功能和日常生活能力也有所进步,但是这种进步相对较为局限,而且这是以健侧功能的过度代偿、患侧病理模式为代价的,久而久之可能严重影响患者的康复进程和效果,也是患者致残的主要因素。

目前,对于颅脑损伤患者及其家属的康复宣教和护理的研究相对较少,同时,颅脑损伤的治疗费用相对巨大,家庭承受了巨大的经济负担,出院后,如果没有及时、正确的继续康复教育和训练,而是过分依赖于自然恢复,或者盲目地进行强化性训练,不仅不利于功能恢复,可能会造成病情的恶化。家庭的参与对患者的康复起到至关重要的作用,患者出院后如果能得到家人对其悉心的照顾,对患者的预后是非常有利的。

待颅脑损伤患者条件允许的情况下,尽早进行积极、正确的康复训练,并需要家属共同参与其中,给予有效的心理疏导,缓解患者及其家属的心理压力,增强战胜疾病的信心,鼓励其完成治疗和训练[6]。总而言之,家庭康复护理能够显著改善颅脑损伤患者的预后质量,显著改善运动功能,提高日常生活活动能力,减轻患者及家庭的负担,值得临床推广。

[1]张小年,张 皓.创伤性颅脑损伤国内研究进[J].中国康复理论与实践,2008,14(2):101.

[2]贺宇宏,钱文茹,王 敏,等.颅脑损伤家庭护理知识宣教[J].临床合理用药,2011,4(4A):29.

[3]谢全莉.老年偏瘫患者的家庭护理体会[J].吉林医学,2011,32(22):4720.

[4]罗前颖.家庭康复训练对重型颅脑损伤患者运动功能和日常生活能力的影响[J].中国误诊学杂志,2008,20(8):4852.

[5]徐慧英,李爱萍.创伤性颅脑损伤的康复治疗进展[J].中国康复医学杂志,2011,26(5):1241.

[6]金钰梅,贾亚平,金成胜,等.居家护理对中重型颅脑损伤患者长期预后的影响[J].中华护理杂志,2009,44(11):1768.