小浪底水库支流倒灌与淤积形态模型试验

2013-09-05张俊华马怀宝蒋思奇

张俊华,马怀宝,王 婷,蒋思奇

(1.黄河水利科学研究院黄河小浪底研究中心,河南 郑州 450003;2.水利部黄河泥沙重点实验室,河南郑州 450003)

小浪底水库支流倒灌与淤积形态模型试验

张俊华1,2,马怀宝1,2,王 婷1,2,蒋思奇1,2

(1.黄河水利科学研究院黄河小浪底研究中心,河南 郑州 450003;2.水利部黄河泥沙重点实验室,河南郑州 450003)

利用小浪底水库实体模型开展水库拦沙后期运用方式长系列年试验,对争议较大的库区支流倒灌及其淤积形态问题进行重点分析。结果表明:库区最大支流畛水河口门狭窄且库容较大,拦门沙问题最为突出,其纵坡面形态与设计有一定的差别;支流年淤积量与当年大于2600 m3/s流量时段的总水量有较好的相关性;通过优化水库运用方式可较长时期保持动态三角洲淤积形态,有利于支流库容的有效利用;水库干流河床处于动平衡状态时,支流河床仍然会逐渐淤积抬升而使得干支流淤积面高差趋于减少。

小浪底水库;支流倒灌;淤积形态;拦门沙;模型试验

小浪底水库支流库容52.63亿m3,占总库容的41.3%。设计支流拦沙量与有效库容均占相应总量的30%以上,支流库容对水库发挥防洪、减淤等综合利用效益具有重要的作用。小浪底库区支流入库沙量与干流相比可忽略不计,支流拦沙量取决于干流倒灌沙量。已建水库实测资料表明,随着水库运用库区淤积,往往在支流口门产生拦门沙,在拦门沙坎高程以下的支流库容难以参与水库正常调度[1]。例如位于永定河的官厅水库,支流妫水河拦门沙逐年抬升淤堵河口,使水库调节能力大幅度减弱[2],不得不采取工程措施加以解决;丹江口水库汉江库区支流远河口门与支流河床的高差达12.3 m,且随着今后干流边滩的淤积拦门沙还会有所淤高[3-4];小浪底水库运用以来的实测资料显示,支流最大拦门沙坎与其河床的高差已超过10 m。正因如此,小浪底水库支流能否正常发挥效益是工程规划设计阶段就存在的具有争议性的问题。

针对支流倒灌问题专门开展实体模型试验研究成果较少。在小浪底水库运用方式研究过程中,曾利用多家数学模型开展长系列的计算,但对支流倒灌与淤积形态问题大多计算结果与实测值有一定的出入。由于水库运用过程中,库区边界条件、入库水沙过程与水库调度方式不断变化,决定了库区支流淤积形态与变化过程具有多样性与随机性,而且干支流交汇处含沙水流具有较强的三维运动特性,因此水库实体模型试验是研究支流倒灌问题的重要手段之一。本研究利用小浪底水库实体模型开展了水库拦沙后期运用方式长系列模型试验,重点分析支流淤积形态与变化过程及主要影响因素,进而为控制水库泥沙淤积部位、充分利用支流库容、延长水库拦沙期寿命提供技术支撑。

1 小浪底水库概况

小浪底水库为峡谷型水库,平面形态上窄下宽。根据平面形态可划分为两段,上段自三门峡水文站至HH37断面,长60.92 km,河谷底宽200~400 m;下段长62.49 km,河谷底宽800~1400 m,其中距大坝27~31 km之间河谷宽仅300 m左右。库区支流原始库容大于1亿m3的有11条,均分布在水库下段,水库正常蓄水位275 m。库区平面图见图1,主要支流库容与所处位置见表1[5]。

图1 小浪底库区平面示意图

表1 小浪底库区主要支流特征值统计

小浪底水库正常蓄水位275 m高程以下总原始库容127.50亿 m3。设计的水库总拦沙库容约75亿m3,总有效库容51.00亿m3,支流拦沙量与有效库容均占相应总量的30%以上。设计的支流河口段为倒锥体形态,各支流拦门沙坎高度变化范围4.0~4.8m,支流倒锥体内死水容积总量约3亿m3。

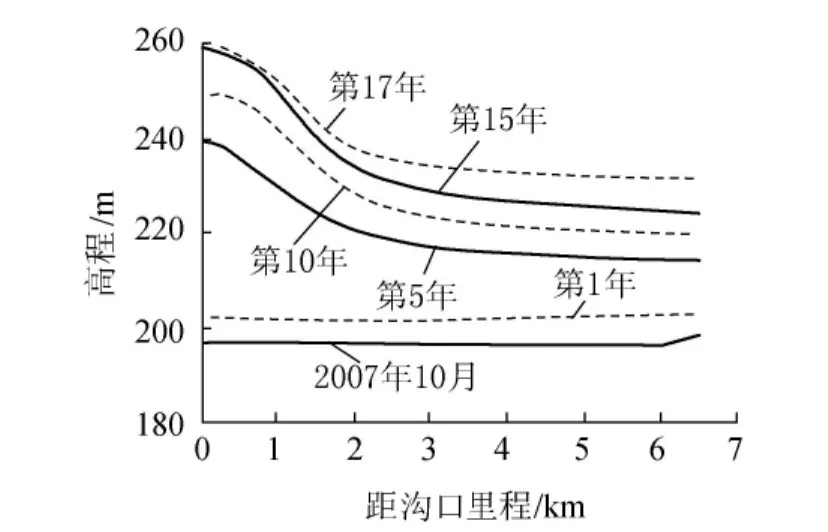

到2010年10月,小浪底库区累计淤积量28.225亿m3,约为总拦沙量的37%,其中干流淤积22.395亿m3,支流淤积5.830亿m3。小浪底库区支流只有在发生历时短暂的洪水时,挟带极少量的泥沙顺流而下,与干流来沙量相比可忽略不计,故支流拦沙库容淤积泥沙主要源于干流浑水倒灌。水库运用以来,干流倒灌淤积改变了支流淤积形态与河床组成,纵向调整总的趋势是由原始状态的正坡逐步调整至水平,而后至倒坡。原始库容最大的支流畛水河原始比降相对较小(0.56%),回水距离最长,其纵剖面变化过程见图2。

图2 小浪底库区支流畛水河淤积纵剖面变化过程

2 小浪底水库实体模型概况与试验条件

小浪底水库实体模型模拟范围自三门峡水文站至小浪底大坝约124 km库段,覆盖了100%的干流库容与支流大部分库容。模型水平比尺1∶300,垂直比尺1∶60,变率5。模型沙选用郑州热电厂粉煤灰。模型设计采用的相似条件包括水流重力相似、阻力相似、挟沙相似、泥沙悬移相似、河床变形相似、泥沙起动及扬动相似,同时考虑异重流运动相似,即异重流发生(或潜入)相似、异重流挟沙相似及异重流连续相似[6-8]。采用小浪底水库2001—2002年洪水期以及2004年汛前调水调沙人工塑造异重流时段实测资料对模型进行验证,确定模型糙率比尺1∶0.88,沉速比尺1∶1.34,含沙量比尺1∶1.50,时间比尺1∶44.9。

小浪底水库模型曾进行了水库拦沙初期调度方式研究和黄河调水调沙模型试验研究等[9-10],为优化水库拦沙初期调度及黄河调水调沙等提供了重要的技术支撑,同时,模型试验结果为研究多沙河流水库模拟理论与技术、水沙输移规律等奠定了基础。

在小浪底水库进入拦沙后期之际,为优化调度方式,在数学模型方案比选的基础上,利用实体模型开展了水库拦沙后期运用方式研究长系列年模型试验,重点检验库区干支流淤积形态与过程,水库输沙流态与排沙过程,以及库容变化过程与形态分布。试验初始地形采用2007年10月实测地形,库区淤积总量为23.875亿m3(接近水库拦沙初期与拦沙后期的界定值21亿 ~22亿m3),其中支流淤积4.113亿 m3。水沙条件采用2020年水平1960—1976年共17个年份设计系列。水库调度方式为“多年调节泥沙,相机降水冲刷”运用方式。

3 长系列年模型试验地形变化过程

3.1 干流地形变化过程

库区初始地形为三角洲淤积形态,顶点距大坝27.2 km,顶点高程220.07 m。三角洲顶点以下的前坡段,水深陡增,流速骤减,水流挟沙力急剧下降,试验初期大量泥沙在该库段落淤,三角洲持续向坝前推进。至系列年第5年三角洲顶点推进至坝前转化为锥体淤积形态,仅在坝前存在冲刷漏斗。之后河床逐步抬升,纵比降趋于减缓。系列年第14年汛期坝前段滩面高程达到254 m,且累积淤积量达到75.5亿m3,水库拦沙期结束转入正常运用期。第17年遇丰水年,水库相机降水冲刷运用,库区溯源冲刷与沿程冲刷的共同作用,使河槽大幅度降低,形成高滩深槽形态,水库纵剖面变化过程见图3。

图3 干流纵剖面变化过程(深泓点)

3.2 支流地形变化过程

支流地形条件不同,其淤积形态与过程各不相同,甚至有较大的差别。距大坝约18km的畛水河是库容最大的一条支流,275 m高程原始库容17.81亿m3,回水长度达20 km以上。沟口断面狭窄,约600 m,上游地形开阔,在2 500 m以上,进入支流的水沙沿流程过流宽度骤然增加,流速迅速下降,泥沙沿程大量淤积,倒灌支流的浑水越远离口门,挟带的沙量越少,而过流(铺沙)宽度却沿程增大。在水库拦沙期,随着支流河口淤积面不断抬高,远离河口的支流河床抬升缓慢,两者高差呈增大趋势,见图4。

图4 支流畛水河纵剖面变化过程(深泓点)

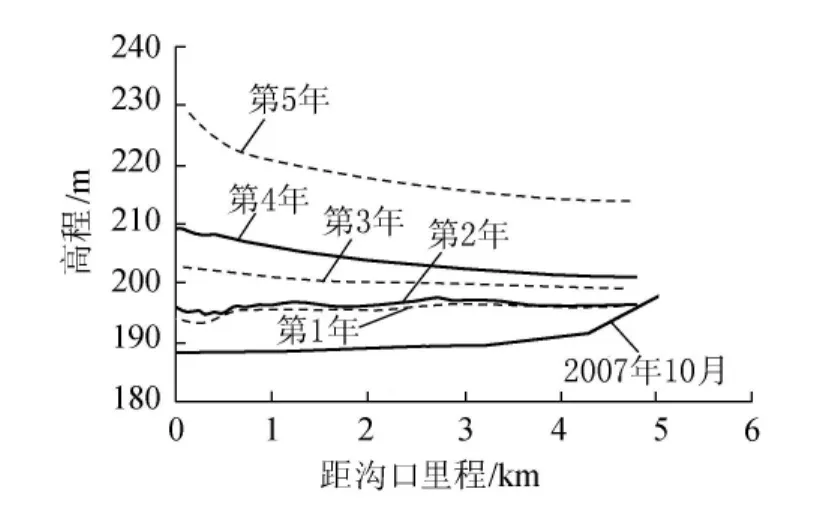

与畛水河平面形态不同的是距大坝约22 km的支流石井河,原始库容为5.24亿m3,275 m高程回水长度约10 km,沟口宽度大于2000 m,向上游逐渐缩窄至500 m左右。支流口门开阔,有利于干流水沙侧向倒灌,支流沿流程宽度逐步减小,河床抬升速度相对较快,拦门沙问题不突出,见图5。

图5 支流石井河纵剖面变化过程(深泓点)

支流纵剖面的变化过程还反映,即使水库拦沙期结束,干流河床处于动平衡状态,支流仍会随浑水倒灌而缓慢抬升,从而使得支流河口与支流河床淤积面高差趋于减小。例如支流畛水河第15年与第17年纵剖面相比,口门高程基本无变化,而距口门5 km处淤积面高程抬升约6 m。

支流横断面淤积形态大多是平行抬升。当水库降水冲刷运用,干流河床大幅度下降时,支流近口门处淤积面会随之降低,形成明显的河槽。距大坝约4km的支流大峪河,系列年试验过程中前10余年之前基本为平行淤积抬升,经历第17年降水冲刷后距河口较近的DY01断面出现明显的滩槽,见图6(图中起点距为距断面起点桩的水平距离)。

图6 支流大峪河DY01断面调整过程

4 支流倒灌影响因素分析

支流相当于干流河床的横向延伸,支流河床倒灌淤积过程(包括淤积量与形态)与支流地形条件、干流的淤积形态、入库水沙过程、水库调度方式等因素密切相关。

a.地形条件。干流水沙在输移至干支流交汇处侧向倒灌支流,若支流库容大、回水长、口门狭窄而内部开阔,则不利于泥沙倒灌淤积,将使拦门沙突出,支流淤积缓慢,纵向高差大,如支流畛水河(图4)。与之地形条件不同的是石井河(图5),两者的纵剖面有显著的区别。

b.干流的淤积形态。水库拦沙期,干流淤积过程往往是三角洲向下游推进的过程,当干流淤积三角洲顶点位于支流上游时,一般情况下干流水沙在三角洲顶点附近产生异重流,其运行至支流口门处仍以异重流倒灌支流。异重流倒灌时,支流淤积面纵向较为平整,只是由于泥沙沿程分选而呈现一定的坡降。当干流三角洲顶点推进并越过支流沟口时,该库段干流河床与支流口门附近淤积面骤然大幅度抬升而形成明显的拦门沙。以支流大峪河为例(图7),系列年试验的第1年至第4年,干流三角洲顶点基本位于支流口上游,干流浑水以异重流倒灌支流,支流纵剖面较为平整,至第5年干流三角洲顶点推进至支流口门下游,拦门沙坎骤然形成,这种变化趋势和野外观测资料一致。

图7 支流大峪河纵剖面调整过程

c.入库水沙过程。无论是异重流或明流倒灌,洪水历时长、量级大、水流含沙量高,则更有利于支流倒灌淤积。若干支流为异重流倒灌,洪水历时长,不仅可以充满支流库容,而且倒灌支流浑水中悬浮的泥沙不断沉淀淤积,析出清水后回归干流,在干流浑水与支流清水不断发生交换过程中,支流河床被淤积抬升;若为明流倒灌,长历时大洪水才有漫过拦门沙进入支流的可能,若支流水位低,干支流水位差使得倒灌流速大,甚至会冲刷降低支流拦门沙高程加速支流倒灌。图8为支流畛水河年淤积量与当年入库流量大于2600 m3/s时段总水量的关系[11],可看出两者具有较好的相关性。

图8 畛水河年淤积量与当年流量大于2600 m3/s时段总水量的关系

d.水库调度。水库调度过程是影响库区淤积形态与输沙流态的重要因素之一。初步分析认为通过优化水库运用方式可较长时期保持动态三角洲淤积形态,有利于支流库容的有效利用。专门开展的模型对比试验结果表明[12],在相同的水沙条件与初始边界条件下,优化水库运用方案可使得支流畛水河拦门沙坎降低10 m左右。

需要指出的是,在水库拦沙阶段,干流淤积面逐步抬升,对于库容较大的支流畛水河,由于抬升幅度小于干流而使得干支流淤积面高差逐渐加大,当水库拦沙期基本结束,干流河床不再持续抬升,处于动平衡状态时,支流淤积面仍然会随着干流水流漫滩,或通过贯通于干支流的河槽倒灌而逐渐淤积抬升,使得支流纵向淤积面高差趋于减小。

5 结论

a.支流相当于干流河床的横向延伸。若支流库容大、回水长、口门狭窄而内部开阔,则不利于泥沙倒灌淤积,相应支流淤积缓慢,纵向高差大,拦门沙突出。

b.若干支流为异重流倒灌,支流沿流程淤积分布相对均匀。当干流淤积三角洲顶点推进并越过支流口门时,拦门沙坎骤然形成,且随着倒灌流态由异重流为主转变为明流为主,拦门沙坎呈愈加显著的趋势,这种变化趋势和野外观测资料一致。

c.进一步优化水库调度方式,控制库区淤积形态与过程,可有效降低拦门沙高程,通过长系列年模型试验,对比分析两种拟定的调度方案,优化方案畛水河口拦门沙坝可降低10 m左右,更有利于支流库容的有效利用。

[1]张俊华,陈书奎,李书霞,等.小浪底水库拦沙初期水库泥沙研究[M].郑州:黄河水利出版社,2007:140-147.

[2]胡春宏,王延贵,张世奇,等.官厅水库泥沙淤积与水沙调控[M].北京:中国水利水电出版社,2003:63-70.

[3]柳发忠,王洪正,杨凯,等.丹江口水库支流库容的淤积特点与问题[J].人民长江,2006,37(8):26-28.(LIU Fazhong, WANG Hongzheng, YANG Kai, etal.Characteristics and problems of tributary deposition in Danjiangkou Reservoir[J].Yangtze River,2006,37(8):26-28.(in Chinese))

[4]章厚玉,胡家庆,郎理民,等.丹江口水库泥沙淤积特点与问题[J].人民长江,2005,36(1):27-31.(ZHANG Houyu,HU Jiaqing,LANG Liming,et al.Sedimentation characteristics and problems of Danjiangkou Reservoir[J].Yangtze River,2005,36(1):27-31.(in Chinese))

[5]林秀山.黄河小浪底水利枢纽规划设计丛书:工程规划[M].北京:中国水利水电出版社,2006:203-205.

[6]张红武,江恩惠,白咏梅,等.黄河高含沙洪水模型的相似律[M].郑州:河南科学技术出版社,1994:115-137.

[7]张俊华,张红武,江春波,等.黄河水库泥沙模型相似律的初步研究[J].水力发电学报,2001(3):52-58.(ZHANG Junhua,ZHANG Hongwu,JIANG Chunbo,et al.A primary study on physical model similarity for reservoir on the Yellow River[J].Journal of Hydroelectric Engineering,2001(3):52-58.(in Chinese))

[8]高航,江恩惠,张俊华,等.模型黄河建设理论与方法[M].郑州:黄河水利出版社,2007:163-203.

[9]张俊华,陈书奎,李书霞,等.小浪底水库拦沙初期泥沙输移及河床变形研究[J].水利学报,2007,38(9):1085-1089.(ZHANG Junhua,CHEN Shukui,LI Shuxia,et al.Sedimenttransportand morphologicalchangesof Xiaolangdi Reservoirin earlysedimentimpoundment period[J].Journal of Hydraulic Engineer,2007,38(9):1085-1089.(in Chinese))

[10]王光谦,胡春宏.泥沙研究进展[M].北京:中国水利水电出版社,2006:586-599.

[11]蒋思奇,王婷,李涛,等.小浪底库区支流拦门沙形成及淤积形态分析[R].郑州:黄河水利科学研究院,2012:74-75.

[12]张俊华,马怀宝,窦身堂,等.小浪底水库拦沙期后期运用方式优化与调控[C]//第五届黄河国际论坛论文摘要集.郑州:黄河水利出版社,2012:143-144.

Model test of water intrusion and deposition morphology of tributary in Xiaolangdi Reservoir

ZHANG Junhua1,2,MA Huaibao1,2,WANG Ting1,2,JIANG Siqi1,2(1.Research Centre of Xiaolangdi,Yellow River Institute of Hydraulic Research,Zhengzhou 450003,China;2.Key Laboratory of Yellow River Sediment Research of Ministry of Water Resources,Zhengzhou 450003,China)

Xiaolangdi Reservoir;water intrusion of tributary;deposition morphology;sandbar;model test

TV145

A

1006-7647(2013)02-0001-04

10.3880/j.issn.1006-7647.2013.02.001

国家自然科学基金(51179072);水利部公益性行业科研专项(200901015)

张俊华(1957—),女,河南西华人,教授级高级工程师,博士,主要从事河流泥沙研究。E-mail:zhangjh1126@163.com

70

Based on a physical model of the Xiaolangdi Reservoir,experiments on the operational mode of the reservoir during a later sediment retaining period were carried out to analyze water intrusion and deposition morphology of a tributary.The results show that the Zhenshui River,which is the largest tributary of the Xiaolangdi Reservoir,has a narrow estuary and an obvious sandbar problem,and its longitudinal surface is different from the design.There is good linear correlation between the annual sedimentation of the tributary and total water volume with a discharge of more than 2 600 m3/s.By optimizing the reservoir operational mode,the deposition morphology of a dynamic delta can be maintained for a long time,which is better for efficient utilization of tributary storage.When the main river bed is in dynamic equilibrium,the height between main rivers bed and tributaries bed decreases due to the accretion of the tributary river bed.

2012-06-06 编辑:熊水斌)