重庆某暗挖地铁站下半断面开挖方案研究

2013-09-04王立新

王立新

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 工程概况

1.1 车站概况

重庆某暗挖地铁车站位于北碚老城区天生路下大致呈南北向布置,车站西面紧邻西南雅筑,东面为黄老邪大酒楼,南面为天生丽街和天生桥农贸市场。车站总长190.85 m。车站为地下双层岛式暗挖车站,采用曲墙+仰拱的五心圆马蹄形断面。车站顶部覆土约16.5 m,主体最大开挖断面宽20.590 m,高18.090 m,属于超大断面暗挖隧道,原设计采用双侧壁导坑法施工。车站主体与周边环境如图1所示。

1.2 地质概况

车站所处地层由上到下依次为素填土、粉质黏土、砂岩和泥质砂岩的互层,车站洞顶中风化围岩厚15.8~21.5 m,为洞跨的0.8~1.0倍。围岩主要发育两组裂隙,呈块状结构,岩体完整性系数0.69~0.73,岩体较完整,围岩级别判定为Ⅲ级,中风化围岩厚度为围岩垂直压力计算高度的3.4~4.7倍,属深埋隧道。车站最不利断面如图2所示。根据地勘评价,车站上方的建(构)筑物基础按最不利的情况考虑(基础底面距隧道顶取最小距离),按照《建筑地基基础设计规范》(DBJ50—047—2006)附录D公式对隧道开挖后支护前的稳定性进行验算,结果表明:地面建构筑物的地基反力在隧道顶部形成的附加荷载已在地层中进行了有效扩散,隧道施工对其上方建构筑物基本无影响,隧道顶板围岩整体稳定,总体成洞条件较好。

图1 车站主体与周边环境总平面

图2 车站地质横剖面

3 车站结构施工现状

车站原开挖设计方案为双侧壁导坑法,而车站在施工过程中由于多方面原因未按照双侧壁导坑法进行施工。目前,整个车站的上半大跨断面均已开挖完成却未留设核心土,为降低上半断面的施工风险,车站施工中施作了“墙柱加固支撑体系”。车站施工现状如图3所示,车站上半断面墙柱支护体系的平面布置如图4所示,中间部分填充的矩形为现浇混凝土柱,未填充的矩形为型钢灯笼架两侧喷混封闭墙。型钢和喷射混凝土形成了墙柱支护体系,此体系对拱顶沉降能起到一定的作用,但是其作用机理与预留核心土还是存在着较大的差异。核心土的留设在保证施工安全方面明显优于墙柱支护体系。留设核心土不仅可以有效控制拱顶沉降,还可以显著改善隧道掌子面的稳定性、减小开挖洞室的水平位移、抑制掌子面前方地层垂直位移,使掌子面前方土体处于三向应力状态,提高掌子面土体的稳定性。

图3 车站施工现状

目前,车站上半断面已经开挖支护完成,车站下半断面尚未开挖,虽然墙柱支护体系在施工安全及控制拱顶沉降方面均劣于车站上半断面开挖后预留核心土,但根据监控测量数据反馈,车站拱顶沉降、水平收敛及地表沉降均呈现出稳定趋势。根据现状分析,车站可以进行下一工序(车站下半断面开挖)的施工,但下半断面开挖势必会对上部支撑体系产生一定影响,造成车站应力重分布,使下半断面施工风险増大,为降低施工风险,需对车站下半断面开挖方案进行分析研究。

4 车站下半断面开挖方案

4.1 下半断面开挖方案

图4 车站上半断面墙柱支护体系平面布置(单位:m)

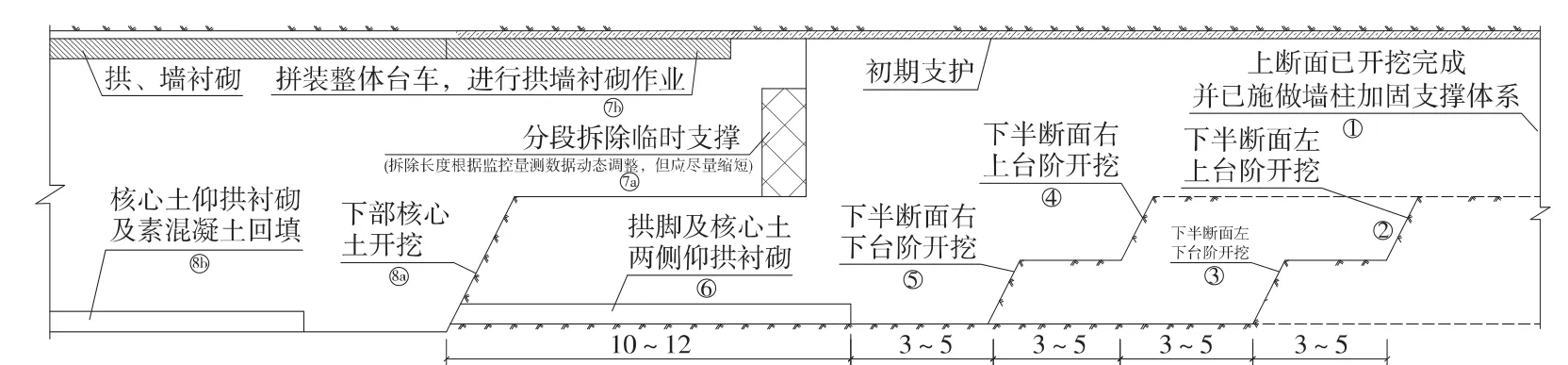

针对施工现状,结合相关专家意见并通过反复数值模拟计算,最终确定了如图5所示的开挖方案。具体方案为:下半断面左右导洞分上下台阶进行开挖,预留下半断面核心土,并对核心土施作对拉锚杆。对拉锚杆可加强临时支护对核心土岩柱的约束作用,从而提高岩体最小主应力值,减小岩体的剪应力,实现在不注浆的情况下提高岩体的强度和稳定性。同时,由于对拉锚杆的杆体材料为钢筋,其具有较好的延展性,在较小应变情况下一般不会出现失效而导致岩体失稳。现开挖方案施工步序如图6所示。

具体施工步骤如下:

(1)上半断面开挖完成,并已施做墙柱加固支撑体系;

(2)开挖下半断面右上台阶土体,并及时打设对拉锚杆、施做初期支护;

图5 现开挖方案(单位:mm)

图6 现开挖方案施工步序(单位:m)

(3)开挖下半断面左上台阶土体,并及时张拉、锁紧对拉锚杆,施做初期支护;

(4)开挖下半断面右下台阶土体,并及时施做初期支护;

(5)开挖下半断面左下台阶土体,并及时施做初期支护;

(6)施做拱脚及核心土两侧仰拱二衬;

(7)分段拆除临时支撑(总长度不超过12 m),保留下部核心土;拼装9 m长整体台车,进行衬砌作业;

(8)分段解除核心土,进行仰拱二衬浇筑及仰拱素混凝土回填;

(9)施做车站内部结构。

4.2 应急动态处理开挖方案

为了让施工方针对现场复杂情况做出快速的应急措施,保证施工安全,提出了2种工况下的应急处理方案,保证车站在下半断面施工过程中结构安全。

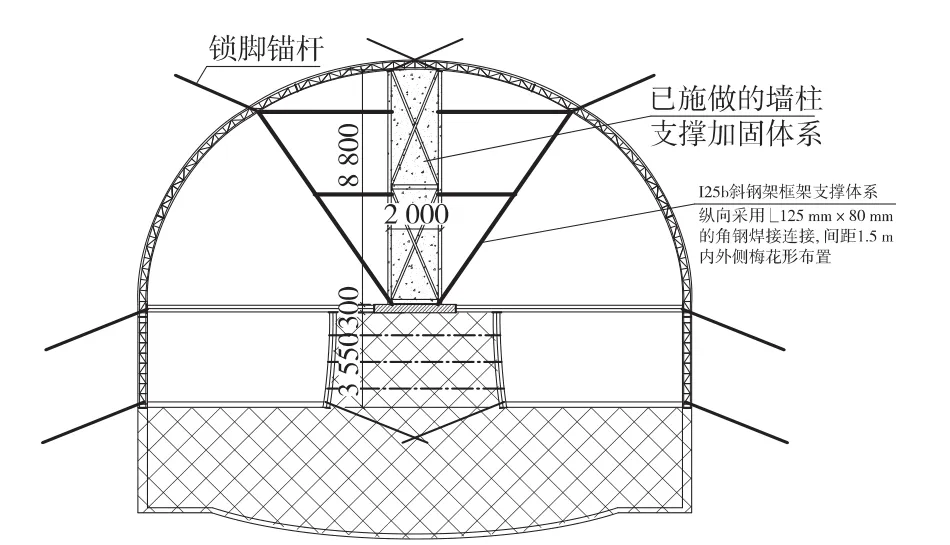

工况一:在车站下半断面开挖过程中,如果车站拱顶、地表及建筑物沉降超过允许限值或墙柱支撑体系出现较大变形开裂,则需要对车站上半断面进行加强支护措施。具体措施如下:立即停止下半断面土石方开挖,及时架设上半断面的I25b斜钢架,形成空间框架支撑体系,并将各节点与原支撑体系(墙柱支撑体系)连接牢固,确保拱顶稳定。架设I25b斜钢架,形成空间框架支撑体系是本工况的关键步骤。保证各个节点焊接牢固,等强度连接是本工况施工中值得注意的问题。如图7所示。

图7 工况一(单位:mm)

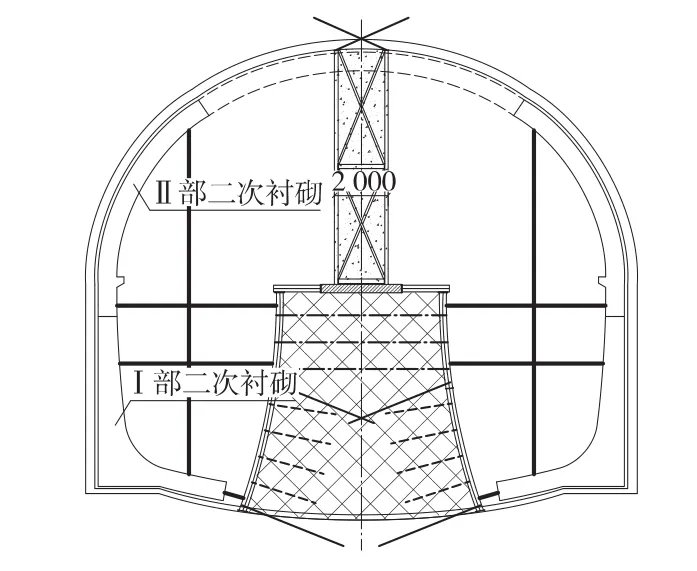

工况二:在车站下半断面开挖完成后,支撑加固体系拆除(二衬整体台车施工)过程中,如拱顶、地表及建筑物沉降超过允许限值或墙柱支撑加固体系出现较大变形开裂,则需及时调整二衬施工方法,将原来的二衬整体台车浇筑方式转换为小模板分部拼装浇筑方式,如图8所示。2种浇筑方式的优缺点如下:(1)采用二衬整体台车浇筑方式的施工操作空间大,施工速度快,二衬结构施工缝少,防水效果好,但是二衬浇筑的过程中需要拆除车站的临时支撑体系,车站在浇筑准备阶段一直处于无临时支撑状态,车站安全存在风险;(2)采用小模板分部拼装浇筑方式施工速度较慢,工序复杂,结构施工缝较多,防水处理需要加强,但是,此方式的优点在于可以实现临时支撑的相互转换,二衬浇筑过程中每一步都有临时支撑参与受力,可保证车站结构安全稳定。综上所述,此工况的关键问题在于,二衬浇筑方式的转换,根据监测数据,如拱顶、地表及建筑物沉降超过允许限值或墙柱支撑加固体系出现较大变形、开裂,必须进行二衬浇筑方式的转换,确保结构安全。二衬浇筑过程中预留下半断面的核心土是本工况施工中值得注意的问题。

图8 工况二(单位:mm)

5 数值模拟计算及分析

5.1 计算模型

对原开挖方案和现开挖方案分别进行了地层-结构模型数值分析,针对两方案的安全性分别进行验算。计算采用Midas-GTS有限元分析软件。其基本原理、算法与离散元法相似,它运用节点位移连续条件,可对连续介质进行大变形分析,基于显式差分法求解运动方程和动力方程,由于采用混合离散技术,从而使模拟塑性破坏与塑性流动更精确。计算模型的侧面边界分别受到X轴方向位移约束,模型的地层下部边界受到z轴方向的位移约束。断面最大开挖宽度23.160 m,最大开挖高度18.340 m,取地面以下90 m、宽度120 m范围内进行足尺计算。计算时路面荷载按20 kPa均布荷载考虑,周边建筑物荷载按照20 kPa/层对桩基进行转换。整个计算模型采用平面应变建模,进行施工阶段模拟。计算模型如图9、图10所示。

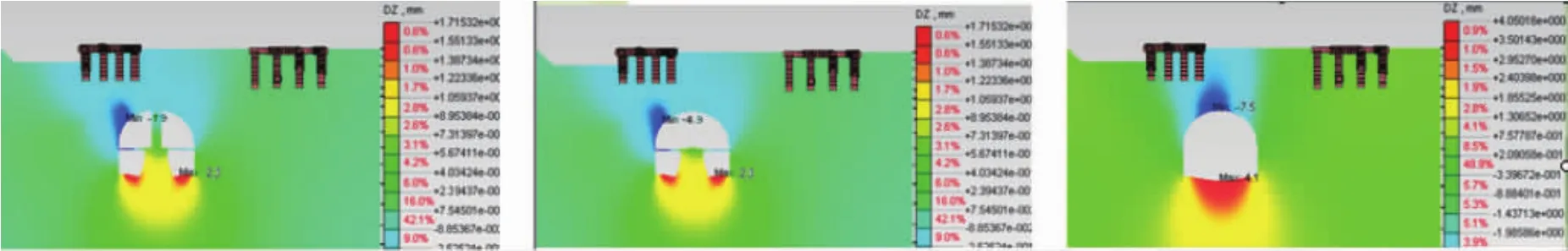

5.2 计算结果分析(图11、图12)

计算结果表明,现开挖方案上部开挖后解除核心土,采用加固支撑的方式增大了拱顶沉降,在临时支撑拆除之前是1.9 mm(与监测结果较为接近);在完全解除临时支撑及核心土直到大断面整体模板台车浇筑二衬之前,车站拱顶下沉最大值达-7.5 mm,原方案为-4.7 mm,此结果表明,核心土的留设对控制沉降意义重大;通过计算可知,现方案能够保证主体结构及周边建筑物稳定,但在施工过程中必须加强监控量测,严格按照设计要求进行动态施工,做好应急方案准备。

图9 原开挖方案计算模型

图10 现开挖方案计算模型

图11 原开挖方案Z方向位移

图12 现开挖方案Z方向位移

6 监测结果

目前,车站主体开挖已施工完成,现场监控量测数据表明,车站拱顶下沉、水平净空收敛、地面沉降、钢架及临时钢架的应力应变、钢筋的应力应变、混凝土裂缝等均满足《铁路隧道施工规范》(TB10204—2002)中对监控量测数据的要求,车站拱顶下沉与车站水平净空收敛监测如图13、图14所示,可见车站拱顶下沉及净空收敛均处于收敛稳定状态。

图13 车站拱顶下沉监测

图14 车站水平净空收敛监测

7 结论

以重庆某地铁暗挖车站设计为背景,结合具体工程实例,得出结论如下。

(1)岩质地层暗挖车站建议采用双侧壁导坑法进行施工,此工法成功范例较多,施工中需严格按照双侧壁导坑法工序进行,不得任意省略;在实际施工中,暗挖车站上半断面开挖完成并未留设核心土(已等效为“上下台阶法”施工),施工安全难以保证需提出补救处理方案的情况下,类似地层采用文章所述的方案施工单拱大跨暗挖车站下半断面是安全可行的。

(2)车站上半断面开挖支护完成后,为降低施工风险可采取墙柱支护体系对上半断面进行加强;同时,下半断面开挖时,下部核心土设置对拉锚杆并进行张拉,可有效增强下部核心土的承载力。

(3)根据有限元计算结果,双侧壁导坑法相比上半断面开挖完成+墙柱支护体系的方法,对控制拱顶沉降具有很大优势,核心土的留设对隧道控制沉降具有重大意义。

(4)地下工程施工风险具有不可预测性,基于施工现状(上半断面开挖完成未留设核心土),下半断面开挖施工风险较大,必须做好应急动态处理开挖方案,以确保施工安全。

(5)通过易于操作的有限元分析,掌握车站洞室在开挖过程中引起的地层变形,通过监控量测及实践证明,有限元计算的结果对隧道施工具有一定的参考价值,为保证隧道施工安全和工程质量起到重要作用。

[1]中华人民共和国建设部.GB50517—2003 地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.

[2]中华人民共和国铁道部.TB10003—2005 铁路隧道设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[3]中华人民共和国铁道部.TB10108—2002 J159—2002 铁路隧道喷锚构筑法技术规范[S].北京:中国铁道出版社,2002.

[4]中华人民共和国铁道部.TB10204—2002 J163—2002 铁路隧道施工规范[S].北京:中国铁道出版社,2002.

[5]关宝树.隧道工程设计要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[6]关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[7]施仲衡.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科技出版社,2006.

[8]徐振,任志亮.浅埋暗挖单拱大跨结构在地铁车站的应用[J].铁道标准设计,2011(10):93-95.

[9]刘钊,佘才高,周振强.地铁工程设计与施工[M].北京:人民交通出版社,2004.

[10]王毅才.隧道工程[M].北京:人民交通出版社,2002.