流域生态需水概念及估算方法评述

2013-09-03施文军凌红波

施文军 凌红波

(1. 新疆水利厅玛纳斯河流域管理处 新疆石河子 832000;2. 中国科学院新疆生态与地理研究所 新疆乌鲁木齐 830011)

1 引言

生态需水是当前生态学、水文学、环境学等领域的研究热点,凡是涉及与水资源过程相关的生态系统保育和人类活动影响下的生态系统修复以及生态脆弱区水资源的开发利用等问题,都不可避免的要回答有关生态需水的问题。对于干旱区而言,水资源是发展区域经济的主要限制因素,也是保护生态环境的关键。现阶段人类对水资源利用呈现出掠夺式开发,生产、生活用水和生态需水矛盾日益激化。因此,流域生态需水量化是合理配置水资源,实现水资源可持续利用的基础。

国内外学者对生态需水理论和方法进行了大量的研究和探索。国外生态需水的研究始于20世纪70年代,关注的焦点主要是河流和湿地生态系统。国内生态需水研究从20世纪90年代开始,伴随经济和环境协调发展战略的提出而大量出现,关注的尺度不仅包括绿洲、河流、湿地、湖泊和林地、草地等中小尺度生态系统,还包括整个新疆、西北干旱区等大尺度区域。但是,不论是国内还是国外,有关生态需水概念的内涵以及方法的适用性普遍存在着争议,不同学者针对同一区域生态需水计算结果存在差异,难以科学指导生产实践中水资源合理配置和生态环境建设。因此,明晰生态需水概念和估算方法的适用条件是区域生态需水量计算的基础。

2 生态需水概念内涵

国内外与生态需水有关的概念,除了有生态需水、生态用水、生态耗水之外,还存在环境需水、生态需水和生态环境需水等。生态需水概念的界定多达几十种,由于其概念内涵的不确定性,导致估算过程困难重重。造成生态需水概念不确定主要有4方面原因。

(1)研究对象及尺度不同。研究对象包括有森林、草地、河流、湿地、湖泊、植被、西北地区等。如叶朝霞、王西芹等以河流为研究对象;左其亭、徐志霞等以湖泊为研究对象;程国栋以整个西北干旱区为研究对象。研究对象及尺度不同,对概念的定义必然不同。

(2)对需水、耗水、用水等概念理解差异。王芳、杨志峰、贾晓玲等认为针对地下水现状或一定植被覆盖条件下生态系统的水量计算属于耗水或用水范畴,需水则指未来一段时间内生态系统所需求的水量。王娇妍、贾宝全等人则将生态耗水、生态用水等同于生态需水。笔者认为生态耗水多指生态系统现状条件下的生物和无机环境实际消耗的水量,生态用水与生产、生活用水的概念相类似,指客观实际用于整个生态系统的水量。生态耗水可能大于、等于或小于生态用水,当生态系统消耗的水量大于实际用于生态的水量即造成生态系统水量亏损;当耗水量与用水量相当,则生态系统水量保持平衡;当耗水量小于用水量,生态系统会存在一定水量蓄存。生态需水则是指生态系统处于某种期望的水平并且维持这种平衡状态所需水量,是一种主观的期望值。

(3)环境、生态、生态环境等概念理解差异。许新宜、杨志峰等在各自的研究中认为生态和环境两个概念存在差异,指出生态是指生态系统中的有机生命部分,而环境则是生态系统非生命的无机部分。而笔者认为根据英国生态学家Tansley在1935年对生态系统的明确定义,强调在整个生态系统中生物和环境的不可分割性,认为生态系统是一定空间共同栖息的所有生物群落和其环境之间不断进行物质循环和能量流动过程而形成的统一体。因此,环境(区别于一般意义上的环境)包含于生态当中,是其构成要素之一。

(4)水资源内涵理解上存在差异。广义的水资源项包括地表水、地下水、土壤水。而狭义的水资源项仅包括地表水和地下水。一般来说,植被是整个生态系统中的重要生命组成部分,其生长离不开无机土壤环境。因此,生态需水当指广义的水资源。

正确理解生态需水的内涵是生态需水研究要解决的首要问题。生态需水研究必须基于特定的研究区域,与该生态系统的组成、水资源结构和利用途径相统一。就西北干旱区而言,由于流域水资源严重短缺,河道多出现断流,地下水位大幅下降,天然植被全面衰退,生态系统的主要生产者植被的需水尚不能得到保证。在这种情况下谈河流输沙需水、水生生物需水及河流自净需水毫无意义。

笔者认为,生态需水首先是针对一个确定的生态系统,为了保障其一定时期内生物群落正常的生长、发育、繁殖,以及生物群落所处环境水分平衡,所需要的水资源总量。

3 流域生态需水估算方法

根据上述分析,可将流域生态需水定义为特定的流域生态系统(如塔里木河、黑河、黄河等),为保障流域内生物群落(植物群落、水生生物群落等)正常的生长、发育和更新,以及生物群落所处环境(潜水蒸发、水面蒸发等)水分平衡所需的水资源量。目前对于流域生态需水量的计算,多将其划分为河道内生态需水和河道外生态需水两部分分别计算。

河道内生态需水是指保障河道水文过程完整性的基础流量需水、水面蒸发需水和渗漏需水的总和。需要明确的是,河道内渗漏需水主要指用来抬升地下水埋深需水,虽然河道外天然植被蒸腾和潜水蒸发绝大多数是通过河道下渗补给的,但不应包括在河道渗漏需水之中。

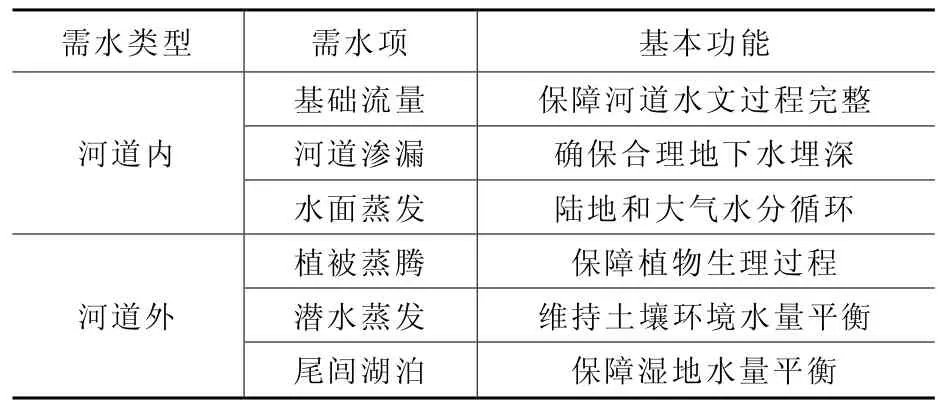

河道外生态需水是指为保证河道外各种天然林草植被群落的结构和功能稳定的需水量。河道外生态需水不仅包括植被蒸腾,裸地潜水蒸发也需考虑。对于干旱区而言,内陆河流域河道内、外主要的需水项及其基本功能见表1。

表1 内陆河流域生态需水项及其功能

3.1 河道内生态需水

河道内生态需水不仅是流域生态需水的重要组成部分,也是保障河道水文过程完整性的基本要求。干旱区内陆河河道内生态需水主要包括河道基础流量需水和河道蒸发、渗漏需水。

3.1.1 基础流量需水

河道基础流量需水,是指为一定时期内为保障河道生态系统健康和水分平衡所需的河流径流量。国内外对于河道内基础流量需水研究较为成熟,常见的计算方法有水文学方法、水力学方法、生境模拟法和综合法。

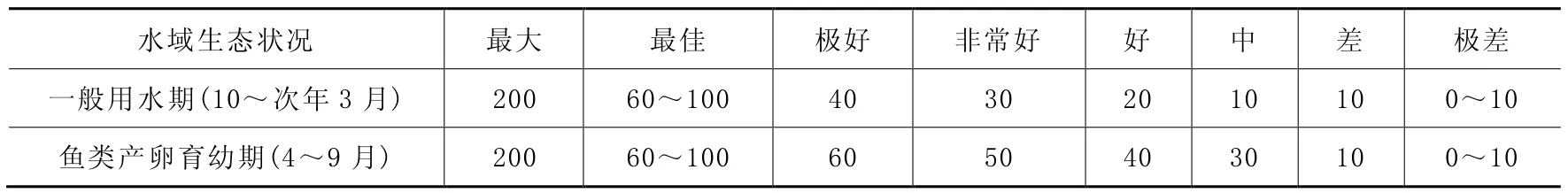

(1)水文学方法。水文学方法最简单也最具代表性,是以历史流量资料为基础,根据简单水文指标设定的河流流量,直接获取历史统计资料中月或年的天然径流量(近似天然径流量)的百分数作为河道基础流量需水。典型方法有:1)Tennant法。也称Montana法,是非现场测定的标准方法,将年内划分为一般用水期和鱼类产卵育幼期,以不同用水期相应天然径流量与径流量均值的百分比作为河道内需水量的评价标准,见表2。由于Tennant法对河流的实际情况作了简化处理,通常只能在优先度不高的河段使用,或者用于其他方法计算结果的定性评价或检验;2)Texas法。通过某一保证率下月均流量代表所需的生态流量,该法首次考虑了不同生物特性(产卵期和孵化期)和区域水文特征(年内各月流量差异)条件下的月需水量;3)逐月频率计算法,根据各月历史流量资料,将年内划分为丰水和枯水两个时期,对各个时期拟定不同的保证率,丰水期50%保证率,枯水期90%保证率,分别计算各个时期不同保证率下的河道径流量,常用于计算河道适宜生态需水量。

表2 Tennant法评价河流生态健康标准 (单位:%)

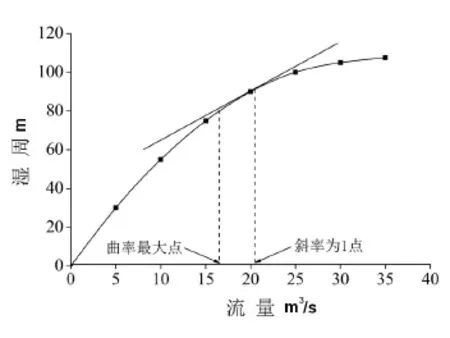

(2)水力学法。水力学法是将流量的变化与河道的各种水力几何学参数联系起来,以求解生态需水的方法。典型方法有1)湿周法,湿周是指过水断面上河槽被水流浸湿部分的周长,通常湿周随着河流流量的增大而增加,当湿周超过某一临界值后,河流不断增大仅仅能引起湿周的微小变化。因此,可以通过建立河道断面湿周—流量关系曲线,求算曲线上的临界变化点(拐点)即为河道最小基流生态流量,拐点的求算方法常见的有斜率法和曲率法(见图 1);2)R2Cross法,该方法由科罗拉多水利委员会的专家为保护高海拔冷水河流浅滩栖息地和冷水鱼而开发,以Manning公式为计算基础,通过河流的平均水深、平均流速和湿周率计算特定浅滩处河道最小流量,并用其代表整个河流的最小流量。R2Cross法必须对河流断面进行实地调查以获取相关的参数。因此实际应用中较为困难,而且仅以单个河道断面水力参数代表整条河流水力参数,容易产生误差。

图1 湿周-流量曲线示意图

(3)生境模拟法。生境模拟法是根据指示物种所需的水力条件,并基于生物原则的物理实验模型来确定河流流量的一类方法。比较典型的方法有:1)IFIM法。IFIM法是20世纪70年代由美国鱼类和野生动物保护部门开发,为评估水资源开发和管理活动对水生生物及河道外生态系统影响所建立的概念模型。由 IFIM法产生的决策变量是栖息的总面积,该面积随特定物种的生长阶段或特定的行为(如产卵)而变化,是流量的函数。IFIM法常用于解决水资源管理和生态系统最小需水量问题,适用于中小型栖息地;2)PHABSM法。PHABSIM法可以预测流量变化对鱼类、无脊椎动物和大型水生植物的影响以及自然栖息地的变化,并可量化其生态价值。应用PHABSIM模型需要进行有关河流水力和形态方面的详细勘查,通常和IFIM法耦合使用。

(4)综合法。从生态系统整体出发,综合分析流量、泥沙运输、河床形状与河岸带群落的关系,使推荐的河道流量同时满足生物保护、栖息地维持、泥沙沉积、污染控制和景观维护等功能。最典型的方法是BBM法,BBM法把河道内的流量划分四个等级,即最小流量、栖息地能维持的洪水流量、河道可维持的洪水流量和生物产卵期回游需要的流量。分别确定了这4个等级的逐月分配流量、生态环境状况级别和生态管理类型。该方法的优点在于对大、小生态流量均考虑了月的变化,但是由于该方法是针对特定环境而开发的,针对性强,且计算过程比较繁琐,在其它地方采用此方法应根据当地实际情况对方法进行适当改造。

在实际应用中,为了避免单一方法计算结果的不确定性,有时也需要根据上述几种方法的适用条件和原理,将 2种或几种方法结合起来使用。如刘昌明等集成水文学(大断面、流量、水位等资料)和水力学(Manning公式)提出了生态水力半径法,并对南水北调一期工程所涉及的雅砻江支流泥曲的朱八站进行了实例分析。

3.1.2 水面蒸发需水

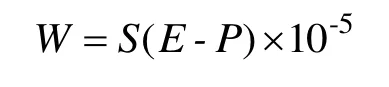

水面蒸发是指流域内江河、湖泊、水库等水体的蒸发。当水面蒸发大于降水时,水面蒸发量与降水量的差值即为维持河道水量平衡所需的水面蒸发量。计算公式如下:

式中:W为水面蒸发生态需水量;S为水面面积;E为水面蒸发强度;P为降水的强度。

大水体蒸发量的观测往往非常困难,很难得到实测资料。实际计算过程中,往往通过小面积水面蒸发观测,建立小面积水面蒸发与大范围水体水面蒸发间的关系,间接推算大水体水面蒸发(如:蒸发皿折算法)。1972年 9月世界气象组织蒸发工作组在日内瓦会议上做出决定:认为使用20m2蒸发池研究浅水湖泊的蒸发,可得出满意的结果。因此,通常采用20m2蒸发池的蒸发量来近似代替自然水体的蒸发量,并通过确定直径20cm蒸发皿与 20m2池蒸发量的折算系数,进而推算河流、水库和湖泊等大范围水体的蒸发量。将φ 20cm蒸发皿观测的水面蒸发量折算为标准的20m2水面蒸发池观测的水面蒸发量,水面蒸发折算系数即为:

式中:Kws为水面蒸发折算系数;E20为 20m2蒸发池观测的水面蒸发量,mm;E0为φ 20cm蒸发皿蒸发量。水面蒸发折算系数Kws就是E20~E0直线关系中截距为零时的斜率。

3.1.3 渗漏需水

根据前文所述,此处河道渗漏需水主要指用来抬升河道最大影响范围内地下水埋深至目标水位的需水。针对西北干旱区而言,河道两岸地下水埋深普遍低于河道两岸影响范围内天然植被需求适宜水位,处于负均衡状态。当河道水量下渗时,随着地下水埋深逐渐恢复,浅层土壤含水量增加,地下水对渗流顶托作用随之增强,并最终达到一个较稳定的状态。因此,可将现状的地下水位与达到期望恢复水位间所对应的水位称之为地下水恢复水量(见图 2)。地下水恢复水量(ΔW )采用下式计算:

式中:W1为河中心到地下水最大影响范围之内土体的蓄水量;W2为河中心到地下水最大影响范围之内地下水位达到稳定后原地下水位以上土体的蓄水量。

图2 地下水恢复量示意图

3.2 河道外生态需水

对于干旱区而言,植被是河道外生态系统的主体,也是整个流域生态系统最主要的保护目标,河道外天然植被需水是河道外生态需水计算的关键。

3.2.1 天然植被需水

以植被为主体的河道外生态需水,需要考虑不同植被类型(林、灌、草)需水量的差异。目前估算河道外生态需水量的方法可分为2类:直接计算法(面积定额法)和间接计算法(水量平衡法、潜水蒸发法、生物量法、遥感判读法等)。

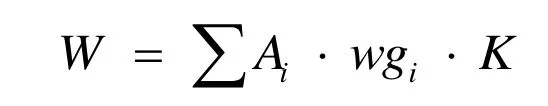

(1)面积定额法。以某一区域某一类型植被的面积乘以其需水定额,得到整个生态需水总量。计算公式为:

式中:Ai为植被类型i的面积;ri为植被类型i的需水定额。

面积定额法适用于基础条件较好、资料完善的地区需水量估算。由于影响植被耗水的因子非常多,而且自然条件下不同植被需水定额测定也较为困难,实际应用当中有一定的困难。王让会等在对塔里木河流域“四源一干”乔灌草不同退化等级划分及其面积确定的基础上,对其天然植被需水量进行了计算。

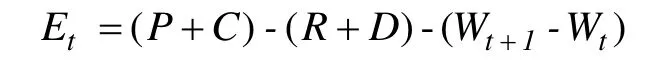

(2)水量平衡法。把植被需水视为植被—土壤—大气综合系统水量循环的一个因子,通过水量平衡方程,求出一个时段植被的蒸散量作为这一时段植被生态需水量。植被—土壤系统的水量平衡关系可表示为:

式中:Et为t到t +1时段植被蒸散量;P为降雨量;C为地下水补给量;R为地表径流量;D为土壤水渗漏量;Wt为t时刻土壤含水量;Wt+1为t+1时刻土壤含水量。

水量平衡法通过分析水资源的输入、输出和储存量之间的关系,间接求算生态系统的需水量,原理成熟方法简单,是区域较大尺度上缺乏与生态系统本身有关数据时常采用的方法之一。但是,水量平衡法算式中各水分收入项、支出项的确定仍然是比较困难的,这会对区域植被需水量的计算精度产生影响。闫正龙以塔里木河流域土壤—植被—大气连续体(SPAC)作为研究对象,并在建立流域天然植被需水的量化模型的基础上,计算了塔里木河干流天然植被需水量。

(3)潜水蒸发法。根据潜水蒸发量的计算来间接确定植被需水量。即某一植被类型在某一潜水位的面积乘以该潜水位下潜水蒸发量与植被系数。计算公式为:

潜水蒸发法适合于干旱区植被生存主要依赖于地下水的情况。虽然该方法由于研究目的、对象以及参数取值的不同,计算结果会差别很大,但在实施流域水资源调配以及规划和管理时,该法的计算结果仍可作为参考。郭斌等根据塔里木河流域主要气象站月蒸发量,采用阿维里扬诺夫公式和群克水均衡场公式对塔里木河干流天然植被月潜水蒸发量进行了计算。

(4)生物量法。不同植被类型对水分利用效率存在差异,即单位水量产生的干物质量有差别,根据以下公式计算:

式中:Qnppi为 i类植被净第一性生产力,即单位面积、单位时间内干物质的重量;μi为 i类植物水分利用系数,表示单位土地面积上生产的干物质量与蒸散耗水量之比。

生物量的估算应包括根、径、叶等,在目前研究中,一般仅考虑地上部分,对地下部分的估算重视不够。另外,实际运用中生物量的估算较为困难,水分利用效率的数据也难以准确获取,使得该方法的应用受到一定限制。赵文智等基于不同植被 NDVI遥感判读基础上,与当年生物量(NPP)建立线性回归方程,估算了黑河中游典型荒漠人工绿洲的需水量。

(5)遥感判读法。利用RS和GIS技术进行生态分区,然后通过生态分区与水资源分区叠加分析确定流域各级生态分区的面积及其需水类型,并以流域为单元进行降水平衡分析和水资源平衡分析,在此基础上根据实测资料计算不同植被群落、不同盖度、不同地下水位埋深下的植物蒸腾,从而求出该地区的植被需水量。

基于遥感技术的河道外需水量计算是一种新兴的计算方法,能够提供大范围的地表景观信息,为大尺度非均匀区域的需水研究提供了新途径。杨志峰等基于MODIS数据建立了区域植被用水模型,结合植被系数计算了地表植被生态用水,对海河流域的生态需水进行了分析。

3.2.2 潜水蒸发需水

当河道两岸影响范围内的地下水位抬升到潜水极限蒸发水位以上后,地下水消耗项除了植被蒸腾外,还存在潜水蒸发。只要弥补了潜水蒸发和植被蒸腾的损失量,就可以保证地下水位不再下降。植被蒸腾量计算方法上文中已经介绍,潜水蒸发损失量的计算公式如下:

式中:Q为潜水蒸发需水量;F为林地(草地)面积;L为裸地面积;Eg为潜水蒸发强度;G为植被覆盖度。

3.2.3 尾闾湖泊需水

尾闾湖泊生态需水量是指保证一定阶段湖泊生态系统结构稳定,发挥其正常功能而必需的一定水量。湖泊生态需水可以在最小和最大阈值范围内波动,最大生态需水是指超过此值,湖泊将水漫堤岸,发生洪涝灾害;最小生态需水是指低于此值,湖泊生态系统结构与功能将受到不可逆的损害。湖泊生态需水主要有3种计算方法:

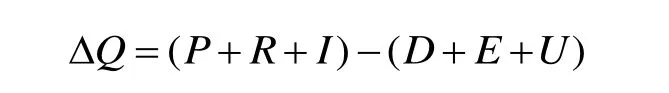

(1)水量平衡法。根据水量平衡原理,湖泊的蓄水量由于入流和出流水量不尽相同,在没有或较少人为干扰的状态下,湖泊水量的变化处于动态平衡,如下式:

式中:P为降水;R为地表径流的入湖水量;I为地下径流的入湖水量;D为地表径流的出湖水量;E为湖泊水面的蒸散量;U为地下径流的出湖水量。

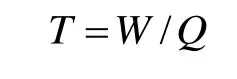

(2)更新周期法。更新周期系指全部湖水更新一次所需时间,是判断某一湖泊水资源能否持续利用和保持良好水质条件额度的一项重要指标。计算公式如下:

式中:T为换水周期,d;W为多年平均蓄水量;N为多年平均出湖水量。

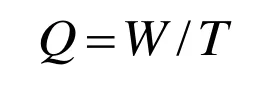

湖泊生态环境需水量计算公式如下:

湖泊生态需水量可以根据枯水期的出湖水量和湖泊换水周期来确定,这对于湖泊生态系统,特别是人工湖泊的科学管理是非常重要的。

(3)水位法。湖泊的水位与其水面面积和贮水量具有明显的相关性。水位法是指通过维持湖泊生态系统各组成分和满足湖泊生态环境功能的水位与水面面积的乘积,来确定湖泊生态需水量。

式中:Q为湖泊生态需水量;H为维持湖泊生态系统各组成分和满足湖泊生态功能的合理水位;S为湖泊水面面积。

4 存在的问题与展望

从当前流域生态需水研究来看,仍处在起步性阶段,定性描述较多。今后需要加强以下4个方面的研究:

(1)尺度转换。尺度放大的问题是水文学和生态学研究的热点和难点之一。由于下垫面、水文参数等空间的变异性,不同尺度的生态需水规律存在差异,而且这种规律不是简单的线性外延或叠加,如何把小尺度的研究成果应用到大尺度上,其计算的理论依据等均需考虑。因此,生态需水的机理、不同尺度需水量的转化将是今后研究的重点。

(2)差异化水量。生态需水是一个变量,随时间和地点的不同而存在差异,同时也与生态保护目标密切相关。今后的研究工作,应当在对植物水分需求机理深入分析的基础上,合理地计算维持不同保护目标、不同保护等级和不同需水时期下的差异化水量,增加计算结果的实用性。

(3)水量交叉。流域生态需水研究包括河道下渗需水、维持河道水文过程完整性需水以及保障植被蒸腾需水等,这些水量是交叉、重叠的,避免生态需水量的重复统计造成计算结果的误差,从而更加合理准确地为水量调度提供依据也应当是今后关注的重点。

(4)评价体系。在确定生态系统的不同保护目标下,建立可持续发展的生态需水评价标准,即在大量的野外试验的基础之上,建立生态需水与生物多样性、生境多样性和生态系统健康状况相关联的指标体系,完善生态需水合理性评价标准是今后工作中不可或缺的。

1 陈亚宁,郝兴明,李卫红等. 干旱区内陆河流域的生态安全与生态需水量研究——兼谈塔里木河生态需水量问题[J]. 地球科学进展,2008,23 (7):732-738.

2 叶朝霞,陈亚宁,李卫红. 基于生态水文过程的塔里木河下游植被生态需水量研究[J]. 地理学报,2007,62 (5):451-461.

3 王西琴,张远,刘昌明. 辽河流域生态需水估算[J]. 地理研究,2007,26 (1):22-28.

4 左其亭,夏军,邵民诚等. 博斯腾湖水资源可持续利用调度系统[J]. 水利水电技术,2003,34 (2):1-4.

5 王芳,梁瑞驹,杨小柳等. 中国西北地区生态需水研究(1)——干旱半干旱地区生态需水理论分析[J]. 自然资源学报,2002,17 (1):1-8.

6 贾宝全,慈龙骏. 新疆生态用水量的初步估算[J]. 生态学报,2000,20 (2):243-250.

7 许新宜,杨志峰. 试论生态环境需水量[J]. 中国水利,2003, (05):12-15+15.

8 Tennant D L.Instream flow regimes for fish, wildlife,recreation and related environmental resources[J].Fisheries,1976,1 (4):6-10.

9 李捷,夏自强,马广慧等. 河流生态径流计算的逐月频率计算法[J]. 生态学报,2007,27 (7):2916-2921.

10 吉利娜,刘苏峡,王新春. 湿周法估算河道内最小生态需水量——以滦河水系为例[J]. 地理科学进展,2010,29(3):287-291.

11 陈锐,邓祥征,战金艳等. 流域尺度生态需水的估算模型与应用—以克里雅河流域为例[J]. 地理研究,2005, 24(5):725-731.

12 刘静玲,杨志峰. 湖泊生态环境需水量计算方法研究[J].自然资源学报,2002,17 (5):604-609.