成彭市域轨道交通枢纽综合开发规划研究

2013-08-29左辅强

余 竹 左辅强

(西南交通大学建筑学院 成都 611756)

经济全球化促使城市产业和居住格局不断发生变化,产业的再次集聚、郊区化、城市蔓延成为城市形态的转型趋势。与此同时,现代交通以平均交通出行距离增加为主要特征,出行频率和交叉移动增多,区域之间的工作、学习、购物、旅行已经成为人们日常生活的组成部分。城市对外综合交通枢纽正由以往简单、单一型向大流量、集约化和综合型方向发展。城市圈层之间的市域轨道交通建设成为新一轮的热点,在建设过程中,如何规划开发市域铁路沿线土地,建设集快铁站、长途汽车站、出租车换乘点、公交车站等多种交通功能的综合体,迫切需要系统的研究作指导。在此背景下,成彭快铁站点区域土地利用规划与综合开发既符合土地市场自身发展规律,也满足城市建设发展的基本要求。

1 传统交通枢纽开发中的缺陷

传统的铁路交通枢纽发展模式以单纯站点开发为主,极少考虑交通体系与用地开发协调平衡的可持续发展,以致交通枢纽区往往成为了城市中最为混乱与无趣的地段。

1.1 功能定位模糊

铁路站点客流的混杂性导致其周边功能缺乏明确的倾向性,因而周边的环境与商业服务设施更难以具有针对性,不利于营造较高档的商务办公和购物环境,转而倾向于低端市场,比如批发市场、低档旅馆和小型餐饮,这种混杂的环境对于站前空间和周边环境都造成较大压力。

1.2 城市形象欠佳

市域轨道交通站点与一般火车站类似,也是对外客流的集散枢纽区,亦将吸引大量周边城市的客流,作为接触城市的第一窗口,站点区域的城市景观建筑形象应当给旅客留下深刻印象。然而传统的站点由于自身空间环境嘈杂,建筑形式单一,通常无法展示出良好的城市风貌特色。

1.3 交通状况混乱

随着城市中心区的空间扩展和功能发展,由于市域轨道交通枢纽的特殊性与快捷性,站点落位通常选择城市的中心区域,原有的规划交通系统已无法满足需求,人流、物流、车流的集聚引发城市区域大规模的交通拥堵,同时缺乏指导性的后期开发更加恶化了这种状况。

2 成彭快铁交通枢纽规划总体情况

2.1 成彭快铁简介

成彭快铁作为联系成都与彭州的市域交通线路,将填补成都市7大交通走廊之一的成彭走廊快速轨道交通线路的空白,进一步完善区域综合交通,加速灾后重建。根据《成都市市域快速轨道交通线网规划》,成彭快铁作为成灌快铁支线,始于郫县西站,经新民场、三道堰、古城至彭州市区,彭州市区内将规划3个站点:彭州站、彭州南站和步行街站(见图1),以彭州站作为近期终点站;全线长20.8km,全程采用高架敷设。

图1 成彭快铁线路示意图

2.2 设计策略

市域轨道交通站点不同于传统火车站,速度快是其显著特点,乘客多为中距离出行,以商务和工作为主要目的,追求出行的舒适性与安全性,也就削弱了对出行价格的敏感性。市域快铁站点的公交化特性决定了它不需要传统火车站那样巨大的站前集散广场与宽敞的候车室,同时市域轨道交通与市内轨道交通的无缝接驳,表明其与城市生活联系密切[1]。针对以上特点,依据规划区选址特征,区别于传统火车站点开发规划,从交通组织、功能定位、城市形象3个方面提出规划策略。

(1)TOD引导站点周边功能混合。多样的城市功能是激活城市区域的重要因素,公交引导发展(TOD)的发展策略,强调土地的综合利用,提倡公交先行并沿公交线路紧凑规划用地布局,因而本次规划主张以彭州南站与步行街站为核心,集中布置主要交通设施,地块内邻近快铁站点500m范围内布置商业、酒店等服务性设施及少量办公,充分发挥站点的人流集聚效应和运输效能,提高土地利用率;500~800m的范围内则主要建设居住社区和配套社区服务设施,使片区用地突出“开发强度总体平衡,站点地区局部突破”的发展特点[2],强调片区的梯度分布与混合开发,既满足了城市居民生活、工作等需求,也保证了站点周边交通、商业、办公等物业的一体化开发,同时也达到了资源集约与设施共享、低碳出行与生态平衡的可持续规划要求。

(2)建筑界面控制,塑造可识别的意象。力求车站造型新颖,凸显地域特色,注重塑造站前广场的景观环境和周边地块的城市形象,以东西向的公共活动与南北城市发展轴互相呼应,塑造整齐连续的城市街道界面,展示良好的城市风貌;在社区内沿生活性道路打造活跃、多变的城市空间尺度,通过强烈的高低、疏密的空间对比,以及鲜明的建筑与柔性的绿地、林荫道的刚与柔的对比,塑造具有艺术张力的城市空间形态。

(3)人车分流,合理组织站前交通。市域轨道交通枢纽区域汇聚铁路、公交、出租车和非机动车等多种交通方式,势必成为人流与车流的集散地,容易造成混乱无序的局面,而周边高密度开发带来的商业办公密集人流更可能加剧这一状况。

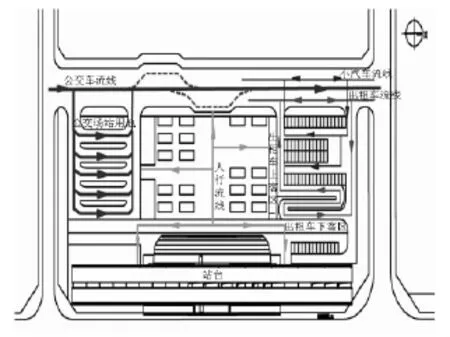

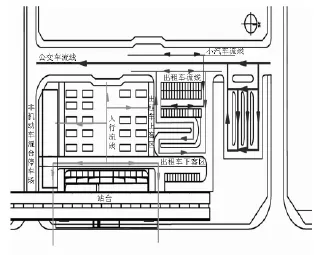

本规划充分考虑快铁站点自身及对周边地块城市结构的影响,充分研究交通枢纽和商务中心两大功能并行导致的交通问题的复杂化和多元化趋势,借鉴日本、香港的经验,通过在站前广场设置辅导,将全部的站场集中于辅道东侧靠近站房解决,辅道西侧形成没有阻隔的步行广场,通过水平分流的交通规划体系,在站前区划分不同的功能区,满足不同的交通换乘需求,最大限度地解决枢纽区的交通问题。见图2、图3。

图2 彭州南站区交通流组织图

图3 步行街站区交通流组织图

2.3 规划特色

市域轨道交通枢纽属于城市综合交通枢纽中的一种,是城市中的一个交通换乘点,乘客可在轨道交通与其他交通方式之间转换,连续地完成出行目的。它可以有效地联系城市空间,地上、地下空间延续一体化发展,相应的土地利用效率亟待有效的规划,以突出市域铁路交通的骨干作用[3]。

(1)功能复合,保持交通用地区域活力。快铁站点的高峰使用时段主要集中于白天,夜晚这些地块将难免失去活力,而丰富多样的复合城市功能可以有效地填补这一空白,邻近的商业与休闲服务设施、不同的广场都能满足不同时段的居民需求(如晚间的步行街商业活动),公共活动空间资源的充分利用能带来丰富多彩的城市生活。

(2)高密度开发,优化城市结构。快铁站点的建设将带动周边多样性功能的发展,规划应充分考虑这一特性,确立城市空间结构,在有效解决交通组织问题的前提下,实现高密度开发,提升城市土地利用率和城市运转效率,突出轨道枢纽区域的标志性和良好的城市形象。见图4。

图4 彭州南站日景鸟瞰图

(3)提高路网密度,强化城市公共空间。规划片区的核心地带,增加路网密度,加强内部的交通可达性,提升片区与周边区域的联系,一方面使得该区域具有较强的活力,相应地发展商业、办公等将会取得收益最大的可能;另一方面区内规划步行内街将地块细分,既加强内部的交通联络,又保证站点片区与周边区域的良性互动,增强了片区空间的多样性和可塑性。

2.4 开发建议

城市公共交通发展可以支撑城市功能的进一步拓展,成功的交通服务体系能满足旅客的集散需求。根据发展要求,确定站点周边开发项目之间的关系和先后次序,同时,以“点”为核心优先开发,带动以“线”为重点区域的片区发展[4]。只有这样,才能保证以有限的投资获得最大的利润。

(1)分期开发。应当把握快铁站点和周边地区重要的城市辐射和优越的地理位置带来的优势,配合短期内实现规划轨道交通的联系,对周边功能进行合理的分期建设。整个区域以站点及相应的交通设施为前期启动,建议轨道交通在站点建成以后2年内投入使用,进而带动周边商业酒店等服务产业开发,催化多样性城市功能生成,最终形成城市片区核心。

(2)综合开发。规划考虑轨道交通与城市公交、出租车、私家车、自行车不同方式之间的换乘,可实施土地中高强度的开发,凸显轨道交通带来的地价增值特点,加强广场、绿地等公益性设施用地的配置。结合地下空间的开发利用布局外交通设施及交通换乘设施,包括公交换乘、出租车换乘、P&R(存车换乘停)停车场等相关配套设施[5]。比如近期以交通功能为主导,在站点周边规划地面社会停车场,控制开发强度,远期作为交通物业站点综合开发,下部为公交停车、管理运营等设施,上部为办公、商住。

3 结语

在结合相关理论的基础上,对成彭快铁轨道枢纽区域的规划设计思路展开了探讨,并对站点周边用地开发提出了一些对策建议。依托轨道交通实行站点片区综合开发,将轨道交通建设与商业办公服务等多项功能开发相结合,以此通过站点带动周边区域发展,通过“点、线、面”相结合的方式,实现TOD发展模式。成彭快铁彭州市区段轨道枢纽的综合开发是西南地区在规划、设计和建设中的一次有益尝试,可以较好带动彭州新区未来建设,促成城市整体风貌向着宜居、宜游、宜企的方向发展。

[1]李荣欣.城际铁路交通站点周边土地开发策略研究[J].城市与区域规划研究,2011(3):176-188.

[2]黎冬平,于晓桦,钟 平.上海轨道交通11号线北段站点综合开发规划[J].交通与运输,2011(1):15-17.

[3]袁晓萍.轨道交通综合枢纽规划探讨[J].交通科技,2010(2):97-99.

[4]刘 菁.城市大容量快速轨道交通沿线土地利用研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[5]康 盈,严爱琼,卢 地.重庆市轨道站点周边土地利用模式规划研究[C]//2011年城市发展与规划大会论文集,2011:393-396.