基于层次分析的城市水环境治理综合效益评价——以武汉市为例

2013-08-28李雪松孙博文

李雪松,孙博文

(武汉大学a.经济与管理学院;b.水研究院,武汉430072)

1 文献综述

早在20世纪70年代初期,北美和西欧的一些发达工业国家就把认识水环境污染机理及危害作为主要研究方向,大量开展水体污染监测方法、评价方法及转移规律的研究,对城市水环境的治理和保护提供支撑[1]。近些年,随着可持续发展理论的提出和水环境问题的日益严峻,国内外兴起城市水环境治理的研究热潮,相关的研究主要集中在两个方面。

1.1 城市水环境治理模式的研究

阎铭针对传统计划经济模式下的城市水环境治理投融资体制存在的诸多缺陷,提出将市场机制下的双重融资模式引入城市水环境治理事业,并建立了基于成本最小化的城市水环境治理融资优化理论模型[2]。李晓磊总结了国内外发达地区城市水环境治理的经验以及外部性、财产权、地方保护主义等相关的经济学问题,认为城市水环境问题已经从一个环境问题上升为重大的经济、道德和生存问题,直接关系到城市的发展[3]。李雪松等认为应当将市场机制引入到城市水环境治理当中,构建以政府为主导、以市场机制和利益平衡机制为手段的新型城市水环境治理框架[4]。

1.2 城市水环境治理效益评价的研究

目前关于城市水环境治理效益评价的方法研究十分广泛,从常规的优化方法和模拟技术到灰色理论、模糊数学、层次分析以及人工神经网络等方法都在文献中可以看到。洪继华等根据层次分析法的原理,在流域水环境规划中建立各层次模型,并以府河流域为例进行水质评价,进行污染优先控制[5]。焦峰等采用偏相关分析法揭露了太湖水环境的影响因子等[6]。朝伦巴根等运用模糊综合评价和灰色关联分析方法及综合指数(内梅罗指数)评价方法对通辽地区地下水水质进行了评价分析[7]。陈春山等采用了分类评价的方法对河南省地面水进行了综合评价[8]。美国环保总局(EPA)2003年6月公布的环境技术报告草案报告中提出了一系列水环境质量评价指标(包括地表水、饮用水、娱乐用水指标、海水指标等)[9]。孙才志等从宏观上构建了地下水生态系统健康评价指标体系,从地下水系统结构特征、生态功能、资源功能、系统保护和社会环境5个方面选取了29个指标进行评价分析[10]。张树军等尝试以目标层、亚目标层、准则层、指标组层、指标层的基本框架建立了生态补水综合效益指标评价体系,指标体系分别选取了生态环境效益指标类、社会效益指标类、经济效益指标类、资源价值效益指标类和长效机制指标类6类指标[11]。张吉献等利用各区域的灌溉率、水资源利用率、产水系数、供水模数、用水模数和人均供水量6个主要指标对河南各个地市的水资源承载潜力进行了评价[12]。

从对城市水环境治理综合效益评价的一般研究中不难发现,大多数研究建立的综合评价体系均着眼于生态系统效益的改观,对于水环境治理涉及到社会效益以及经济效益的评价往往未能涉及,忽视了其促进经济发展、社会进步的因素,这就造成了城市水环境治理效果评价的局限性与片面性。

2 城市水环境治理综合效益分析

城市水环境治理具有显著的外部性特征。由于水环境的公共资源性质,城市水环境的治理和改善通常是由政府主导的。政府以有限的财政资金治理水环境,除了带来生态环境改善的直接效益之外,还会带来经济、社会等其他间接效益。尽管这些效益无法直接用货币形式表现,但治理的效果可以在与水环境有密切联系的市场中间接推断出来。

2.1 生态环境效益

水是城市中最具生态效应的资源,也是最容易被破坏的环境,而且一旦被破坏就会对环境和人体健康造成很大的影响。水环境治理最直接的效果就是城市生态环境的改善[10]。主要表现在城市生态系统功能增强及污染物数量的消减等方面。城市水环境治理通过实施湿地保护与修复、生态林建设、水体生态修复、生态拦截、河道整治工程、河湖清淤等生态修复措施,可恢复和重建水生生态系统,有效提高对污染物的吸收分解净化能力和水源涵养能力。城市水环境治理通过产业结构调整、关停重污染企业、减施化肥、拆除围网等措施消除污染源,降低重污染行业所占比例。通过污水处理厂建设、畜禽养殖清洁工程等措施,提高污染物削减能力,水质得到显著提高。

2.2 经济效益

2.2.1 房地产业的增值效应。环境质量的差异将影响到消费者的支付意愿,进而影响到房产价格。人类具有亲水的天性,在购买房屋时很多人都偏好邻水的住宅,江、河、湖泊的沿岸是城市中极具发展潜力的区位,水环境的好坏很大程度上影响了房地产的价格。城市水环境治理改善了河湖生态环境,进而影响滨水区域土地、建筑物以及基础设施的购买与利用成本,不可避免造成房地产行业的增值效应。

2.2.2 商业和旅游业的增长效应。城市水环境治理带来滨水区域生态环境的改善,使滨水区域“得水独厚”的商业和旅游业发展潜力及优势得到充分的发挥。最近几年滨水区的开发已经成为了区域经济增长的热点,如国外著名滨水城市伦敦、巴黎、旧金山、悉尼等,都建设了连续的绿色开放空间,采取多样化的亲水措施。

2.2.3 产业升级的辐射效应。城市水环境治理将促进城市产业结构的转型升级。一方面,水环境治理是一项复杂、综合的系统工程,投资力度大,技术含量高,具有极大的关联效应,大量从事治污技术研发、应用和咨询的企业应运而生,对于节能环保、新材料、新能源和新一代信息技术等战略性新兴产业具有强大的带动作用。另一方面,水环境治理势必会使排污企业调整经济行为,努力寻求产业升级,促进其内部挖潜截污减排,并加强与专业水环境治理公司合作,加快水环境治理市场的形成,推动水环境治理与维护市场的长期发展。

2.3 社会效益

2.3.1 地区形象和综合竞争力的提高。随着经济全球化带来的挑战,越来越多的国家和地区认识到高质量的城市环境和城市景观对提高城市竞争力的重要性。经过水环境治理的城市滨水区是城市经济和社会发展的展示窗口,良好的水环境必然会为城市的形象加分,提高城市在国际上的口碑以及综合竞争力。

2.3.2 政府职能的转变。城市水环境治理是政府的环境保护职能,在水环境治理过程中,政府及其相关职能部门的定位是监管者,为城市水环境治理与维护提供完善的法律与政策支持,奠定良好的政策氛围与社会基础。政府行使城市水环境治理和维护的权力,通过引进专业水环境治理公司进行综合治理,利用法律法规监管水环境治理的成效,保障水环境治理企业合理的收益。

2.3.3 公众参与的促进。城市水环境治理属于公共事业项目,因而,社会资本的建立和利用发挥着重要的作用,有助于加强社会凝聚力,提高民众对政府的信任,为生态与社会的和谐发展奠定良好的群众基础。

2.3.4 居民福利的改善。城市水环境治理的直接受益者是广大的城市居民,他们作为优质环境的消费者,获得了更好的健康保证和精神享受。这种福利的改善促进了民众幸福指数的提高和社会的和谐度。

3 评价指标体系构建

由于城市水环境治理效益评价的综合性、复杂性,很难用价值单位进行统一度量,在评价方法上选用AHP方法去解决难以完全定量分析的问题,能够发挥其解决复杂、模糊的问题的优势,特别适用于那些难于完全定量分析的问题。

3.1 评价指标体系的基本框架

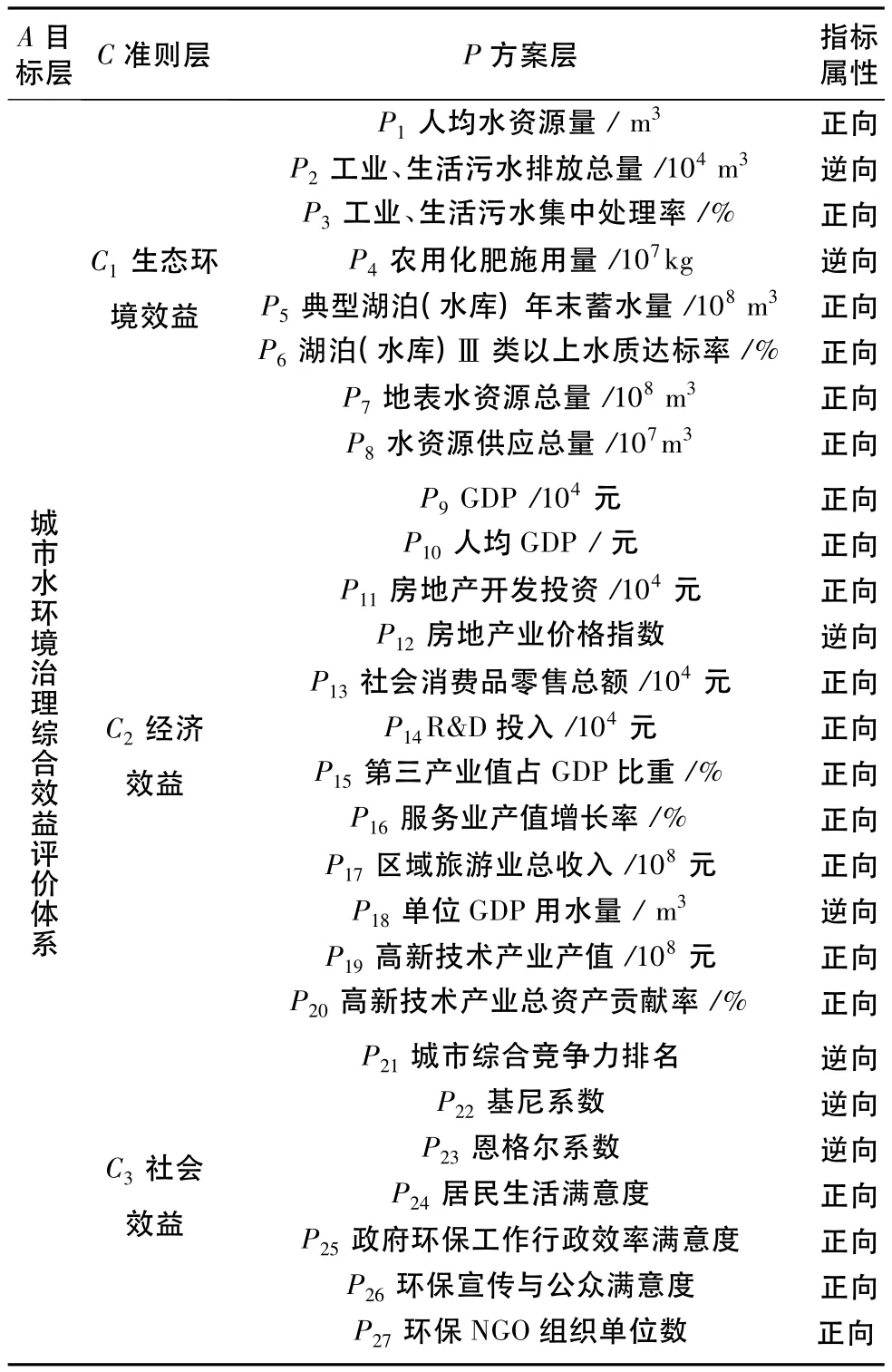

借鉴相关文献并结合实践经验,依据层次分析法,经过评价指标的筛选,建立包含生态效益、经济效益和社会效益的综合评价指标体系层次模型,构建出武汉市水环境治理效益综合评价体系的基本框架(表1)。

3.2 评价指标权重的确定

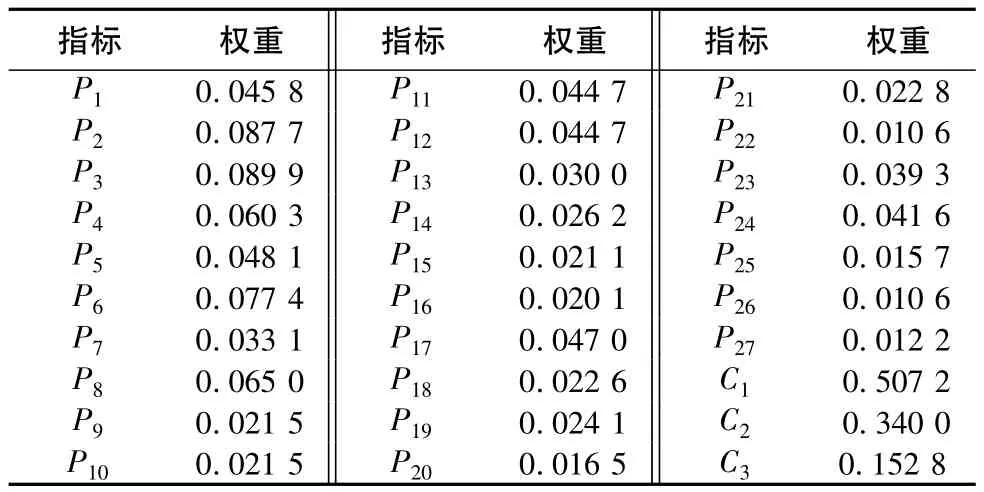

指标权重是在度量城市水环境治理效益过程中的一个重要参数,反映了各个具体指标对城市水环境综合效益的贡献程度以及比重大小。本研究采用层次分析法软件YAAHP 5.3对评价体系指标进行权重分析,分析结果层次总排序表显示如表2所示。

其中,权重表示各指标对于目标层的影响权重大小。不同于传统上仅以水质等生态环境指标的改善程度来评价区域水环境治理的综合效益的情况,本研究建立了以生态环境效益、经济效益与社会效益3个维度综合评价体系,表2显示,三者贡献比C1:C2:C3为0.51:0.34:0.15,经济效益与社会效益综合贡献率达49%,从而证实了评价体系的科学性与现实意义。

表1 武汉市水环境治理综合效益评价体系Tab.1 Evaluation index system of urban environmental governance benefits of Wuhan City

表2 各影响目标层指标权重排序表Tab.2 Total hierarchy order

3.3 评价模型的检验

利用YAAHP 5.3计算出目标层A和准则层C1,C2,C3的一致性检验指标值分别为:0.038 6,0.007 1,0.015 4,0.010 5,均小于0.1,故评价体系各个判断矩阵均能够通过一致性检验,权重向量可作为决策的依据。

4 计量方法与实证结果

4.1 数据来源与处理

本研究指标数据选取参考2003—2012年《武汉统计年鉴》、《武汉科技统计年鉴》、《武汉市环境状况公报》、《中国环境统计年鉴》、《湖北统计年鉴2011》、《中国区域经济统计年鉴2012》、《湖北农村统计年鉴2009》、《武汉水资源公报》等;各主观评价指标数据通过对武汉市水环境污染与治理的500份调查问卷得出,并广泛听取了专业人士的意见。

在数据选择的时候,考虑到指标数据单位的差异,首先要对数据进行无量纲化处理。对于主观数据,将满意度等主观指标权重划分为最满意、次满意、一般认同、不认同、很不认同5个层次,采用主观数据的加权平均值,作如下定义:0.9×最满意比例+0.7×次满意比例+0.5×一般认同比例+0.3×不认同比例+0.1×很不认同比例[13];对于客观数据,采用改进功效系数法对数据进行处理,以消除单位差异带来的影响[14]。计算方法为:对于正向指标来讲,Pi=(xi-xmin)/(xmax-xmin)×0.4+0.6,Pi值随着指标值xi增大而增大;对于逆向指标来讲,Pi=(xmax-xi)/(xmax-xmin)×0.4+0.6,Pi值随着指标值xi增大而减小。其中:Pi表示各指标无量纲化值;xi代表各指标的时间序列值;xmax代表指标最大值;xmin代表指标最小值。

4.2 线性加权模型

在确定各指标权重以及数据无量纲化处理之后,根据水环境治理的特点以及参照各指标间独立性,采用线性加权法计算实际综合评价值的大小[14]。具体来看,若评价体系有n个评价指标,第j个评价指标的权重为wj,此评价指标的标准量化值是rj,则第i个对象的综合评价值可表示为从而根据模型中各指标权重值以及标准量化值进行加权求和得到评价体系系统综合指数以及子系统指数表。

另外,本研究参照涉及水质评价的相关国家标准及研究[15-17],结合武汉市水生态环境、社会经济发展的实际状况和生态经济系统可持续性分级,并参考张东伟[18]、袁爱萍[19]等人构建的生态效益评价标准,建立城市水环境治理5级评价标准(表3),用来衡量城市水环境治理效益水平,将所得的城市水环境治理评价指数与表3对比,所得结果即为对所选时间段内的城市水环境治理效益的评价。

表3 水环境治理效益评价标准Tab.3 Water environmental governance-effective evaluation criteria

4.3 实证结果

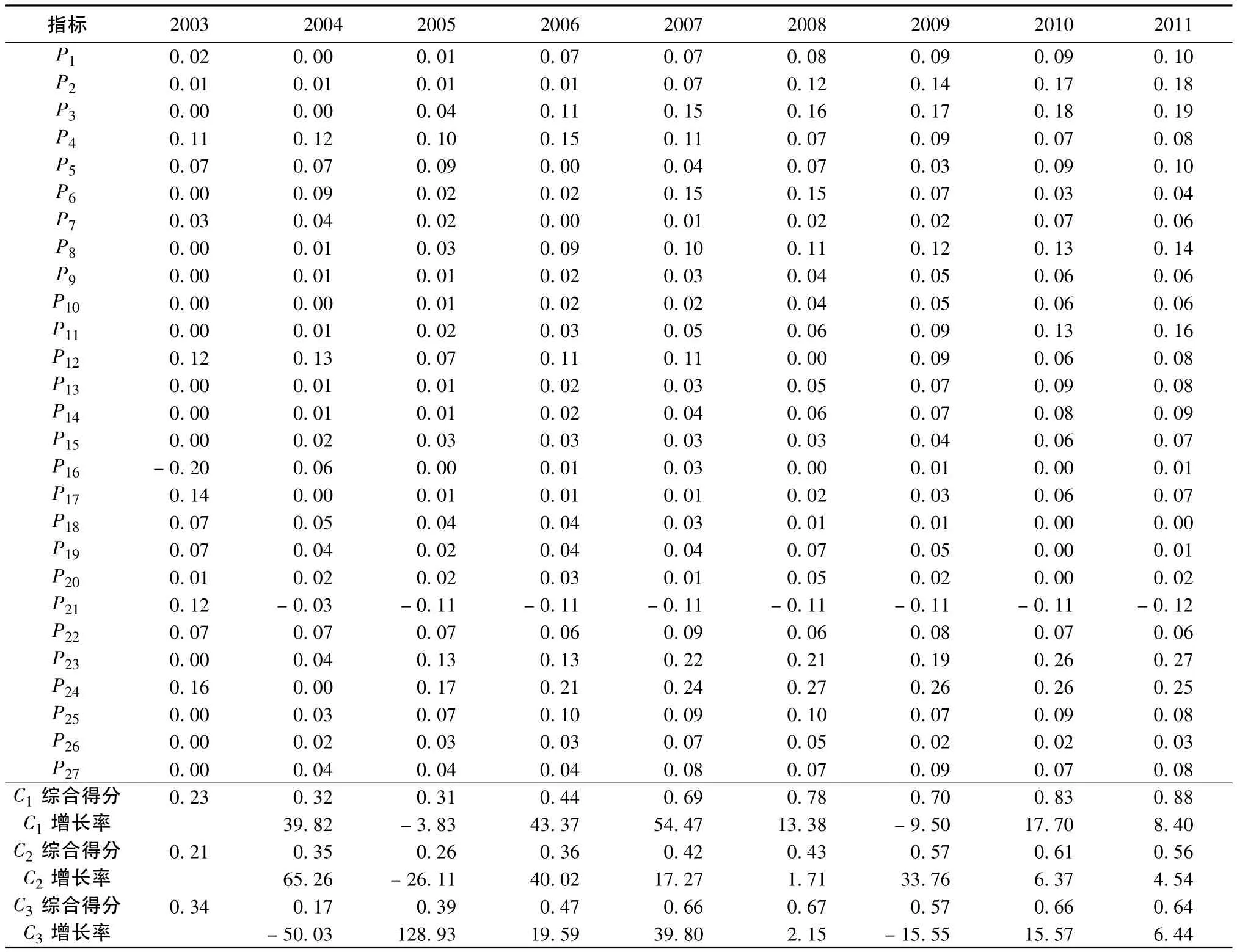

结合武汉市各一级指标2003—2011年数据以及各指标权重大小,采用线性加权模型分别对各指标得分进行计算,得到各指标历年得分以及综合评价得分。根据各指标层下各方案指标的原始数据,对其进行无量纲化并进行线性加权求值,得到生态环境效益、经济效益和社会效益各方案指标的评价值以及综合得分(表4)。

表4 2003—2011年各指标得分与综合评价Tab.4 The indicator score and comprehensive benefits evaluation from 2003 to 2011

从表4中可以发现,水环境治理生态环境效益得分C1呈现逐年稳步增加趋势,尤其在2005年以后,增幅尤为明显,反映了比较高的水环境治理直接效益水平;2005年12月“武汉水专项”项目结束之后,武汉地区整体生态环境水平在相关工程性投入与政策支持作用下已经步入稳定改善的正轨。此外,从生态环境效益具体指标得分值来看,可通过人工改造的环境指标P1~P3等得分平稳持续增长,而生态指标P4~P7等波动性比较强。水环境治理经济效益得分C2从2003年的0.21增加到2011年的0.56,除在2004年综合得分有短暂下降外,均持续保持稳定增长态势。从具体指标来讲,涉及居民收入与消费的指标P9,P10,P13在国内经济环境影响下保持较快增长趋势,涉及高新技术产业、第三产业以及服务业的相关指标保持稳定水平,房地产行业以及旅游业发展最为明显,指标得分平均增长率在60%以上。此外,水环境治理社会效益C3在总体上并不明显,其综合指标得分比较平稳,偶有波动。其中,公众对政府机构在环保方面的努力认同度以及自身参与环保工作的积极性还不够。

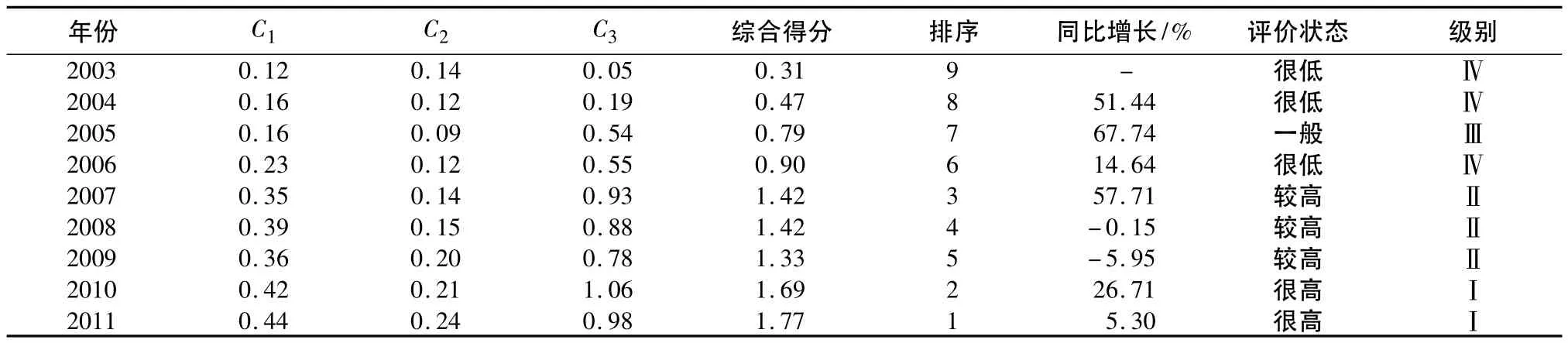

根据各方案层指标权重,采用线性加权求和的方法求出各一级指标综合权重并汇总,得到了2003—2011年武汉水环境治理综合效益评价历年综合得分大小,并基于水环境治理效益评价语集的标准对历年效益进行评价(表5)。表5表明:武汉水环境治理综合效益得分从2003年的0.31增加到2011年的1.77,综合效益比较明显,基本上处于上升的状态。同时,表5也反映了水环境治理效益子系统的基本情况:生态效益显著提高,但具有不稳定性;经济效益在2003—2005年短暂下降后开始稳步增加;社会效益在2008—2009年有短暂下降现象,但总体处于增长态势。

表5 武汉市水环境治理综合效益评价Tab.5 Benefit evaluation of water environmental governance of Wuhan City

结合武汉市近年来发展状况,造成上述数据变化的原因主要是:(1)生态环境的改观明显依赖于短期内的城市水环境治理工程建设,其不稳定性则凸显工程治理方式缺乏社会资本积累与制度安排,不能统筹兼顾水环境治理中出现的各种复杂问题。如2002—2006年武汉市实施国家“十五”水专项工程,其生态环境效益在工程完成后的2007,2008年表现显著,但是2009年出现下滑,而2009年启动大东湖水网工程则使2011年生态环境效益得分明显提高。(2)经济效益综合评价得分比较明显的是房地产以及旅游产业,其得分平均增幅在60%以上,可做如下解释:一方面从产生影响的主体来看,抛开其他经济、政策水平以及人们的偏好等因素影响,生态环境的改善能够一定程度影响房地产行业及旅游产业的发展;另一方面,从影响对象来看,生态环境的改善能够影响包括反映人们生活水平及服务行业水平的指标,但可能因为消费者天生的亲水性和对优良环境的偏好,其对房地产及旅游的支付价格上涨有一定的促进作用。(3)社会效益的总体增长态势表明公众环境意识的提高,但其对政府宣传以及生态环境保护工作效率的满意度水平并不高,甚至出现下降,说明政府在有效引导民众参与、建立居民生态环保意识方面力度不够。

5 结论与建议

5.1 结论

长期以来,由于我国城市水环境治理没有合理的效益评价体系,主要靠政府投资、运行和管理,给财政和管理带来了很大的负担,发展缓慢。结合本研究中城市水环境治理综合效益评价体系的构建及各指标值大小,可以得到如下结论:

(1)生态效益水平的提高是城市水环境治理最直接的影响,得分水平不断提高反映了2005年以来“武汉水专项”等相关水环境治理政策投入的影响开始起作用,效果直接且明显。

(2)城市水环境治理经济效益及社会效益比重接近总效益水平的50%,进一步凸显了水环境治理效益的正外部性以及政府出台建立合理的水环境治理机制,实现其正外部性内部化的必要性。

(3)从经济效益来看,武汉市水环境治理对于房地产及旅游业的影响最为明显。

(4)水环境治理社会效益不明显,反映了公众对政府水环境治理认同感及自身环保意识的欠缺。

5.2 建议

为进一步完善城市水环境治理机制,可以从以下几个方面入手:

(1)建立城市水环境治理综合效益评估与核算体系。城市水环境生态系统服务功能的价值是环境价值的重要组成部分。目前我国缺乏统一科学的价值评估与核算体系,造成水环境治理缺乏合理的经济与技术目标,仅从量的规定性评价分析,缺乏质的规定性的研究,导致水环境过度保护与投入产出比不合理的现象。同时,以现有的水环境监测网,可提供大量的监测数据,为水环境价值核算提供了条件。

(2)完善城市水环境治理补偿机制。就是要求将水环境治理效益外部性内部化,实现“谁污染谁补偿,谁受益谁补偿”。由于水环境治理的经济、生态、社会效益可计量,建立城市水环境治理补偿机制,使稳定的收益部分返还水环境治理的主体,将吸引更多社会优质资本参与水环境治理,推动环保产业的发展。环境建设的外部效应内部化具有广泛的市场前景和丰厚的利益回报。

(3)加大城市水环境治理投入力度。水环境治理的生态环境效益显著,应重点保障环保专项投入,加大护网改造、水体修复的力度,从工程技术、管理制度、社会资本等方面给予保障,协调发展。

(4)推进水环境治理市场化运作。转变政府“全权代理”职能,使水环境治理管理和经营从行政部门中分离出来,建立市场化的企业运营机制。按“谁投资,谁受益”的原则,建立水环境治理的多元化投资制度,积极鼓励企业与民众参与城市水环境建设。

[1]夏军.区域水环境及生态环境质量评价——多级关联评估理论与应用[M].武汉:武汉水利电力大学出版社,1999:4-20.

[2]阎铭.基于成本最小化的城市水环境治理融资优化理论模型[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2004,26(6):207-211.

[3]李晓磊.城市水环境治理的经济学问题及国外水环境治理的经验[J].经济师,2006(9):89-90.

[4]李雪松,高鑫.基于外部性理论的城市水环境治理机制创新研究——以“武汉水专项”为例[J].中国软科学,2009(4):87-97.

[5]Hong J H,Song Y L.Application Research of Analytic Hierarchy Process(AHP)in Water Environmental Planning[J].Environmental Science and Technology,2000(1):32-35.

[6]焦锋,秦伯强.太湖水环境污染的社会经济因子分析[J].地域研究与开发,2002,21(3):90-92

[7]朝伦巴根,和泰,朱仲元,等.通辽地区地下水水质综合评价[J].内蒙古农业大学学报(自然科学版),2002,23(2):45-51.

[8]陈春山,童静融,赵梅香,等.河南地面水水质现状评价及污染防治对策[J].地域研究与开发,1989,8(5):54-55.

[9]Kiturs J W.Draft Report on the Environmental(ROE)Technical Document 2003[R].Washington:EPA,2003:9-17.

[10]孙才志,刘玉玉.地下水生态系统健康评价指标体系的构建[J].生态学报,2009,29(10):5665-5674.

[11]张树军,赵峰,罗陶露,等.生态补水综合效益评价指标体系建立[J].吉林大学学报(地球科学版),2008,38(5):813-819.

[12]张吉献,李敏纳,宋绪钦.河南省水资源承载力评价研究[J].地域研究与开发,2005,24(2):121-124.

[13]吴晓灵,周绍杰,刘正山,等.构建民生指数指标体系、初步发现及政策建议[R].北京:中国发展研究基金会,2011.

[14]秦伟伟,王卓琳,任文隆.生态城市评价指标体系设计[J].工业技术经济,2007(5):122-124.

[15]汪素芹,孙佳佳,耿欣娟.国外贸易增长方式转变的评价指标体系与实证研究[J].成都理工大学学报(社会科学版),2011,19(5),27-28.

[16]陈本生.生活饮用水精微监测技术与水质评价国家标准及高科供应管理实用手册[M].北京:中国环境科学出版社,2010:3-42.

[17]中华人民共和国水利部.《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》贯彻实施与水质评价国家标准实务[M].北京:中国水利水电出版社,2012:4-42.

[18]张东伟,高世铭.黄土丘陵沟壑区农业可持续发展实证研究[M].北京:中国环境科学,2006:79-80,100,117-126.

[19]袁爱萍.小流域综合治理环境效益分析方法探讨[J].水土保持研究,2001,8(4):165-166.