南翼山浅层油藏Ⅰ+Ⅱ油组储层特征

2013-08-20张庆丰中石油青海油田分公司勘探开发研究院甘肃敦煌816400

张庆丰 (中石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌816400)

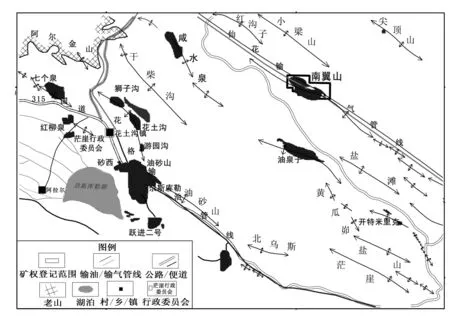

柴达木盆地西部地区古近系和新近系是青海油田的重点勘探开发层系,具有很大的油气勘探潜力。南翼山构造位于青海省柴达木盆地西部北区,属于西部坳陷区茫崖凹陷南翼山背斜带上的一个三级构造[1~3]。 南 翼 山浅层构造1955年发现,在新近系上新统上油砂山组获工业油流,证实为含油构造。南翼山浅层油藏属于中丰度、低产、中-低孔隙度、低~特低渗的小型轻质常规油藏,纵向上油层主要分布在5个集中段 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ油层组)。主要钻遇新生界地层,主要为一套浅湖-半深湖相碎屑岩类与碳酸盐岩类混积沉积。主要储油层系为新近系上新统下油砂山组上部及下部,为背斜构造控制的岩性层状油藏。南翼山地区浅层油藏的研究一直是国内学者关注的热点[4~9],南翼山储层特征研究对于该油藏的合理有效开发具有重要意义。

图1 南翼山油田地理位置图

1 储层岩性、物性及渗流特征

1.1 储层岩性特征

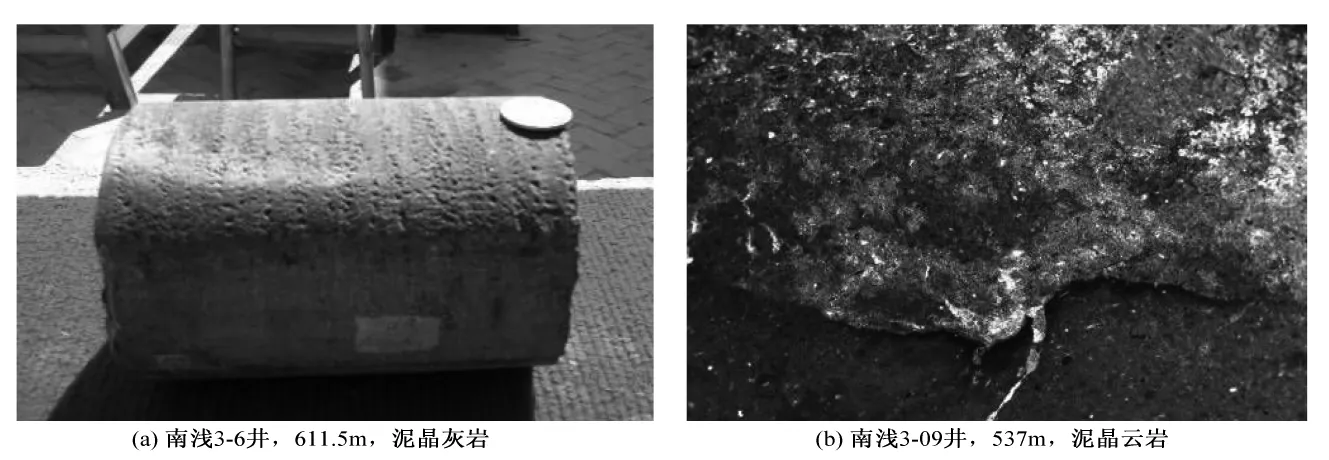

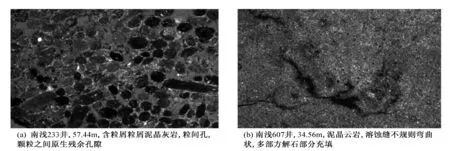

南翼山浅层油藏岩性复杂,是以碳酸盐岩为主的浅湖相混合沉积,其储层普遍含碳酸钙组分和泥质。岩心分析和薄片等资料证实 (图2),南翼山浅层N22油藏Ⅰ+Ⅱ油组岩性主要为灰质泥岩、灰岩,夹少量泥灰质薄砂条及藻灰岩;储层岩性以泥质灰岩、藻灰岩、泥灰岩为主,泥灰质粉砂岩次之,且发育少量泥晶白云岩和灰岩。

图2 南翼山浅层油藏岩性特征

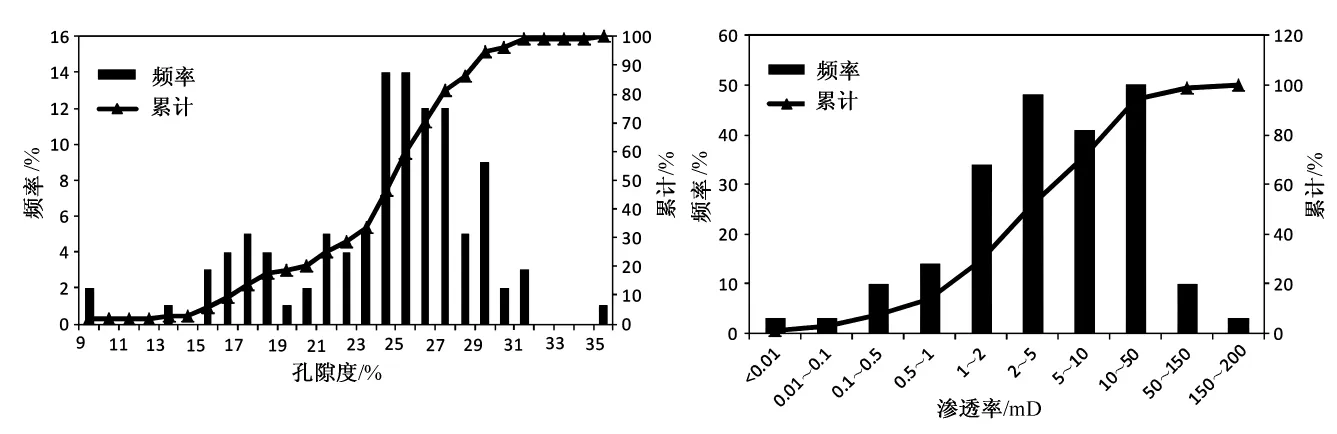

1.2 储层物性特征

南翼山油田Ⅰ+Ⅱ油组埋藏浅,胶结及压实作用较弱,主要发育原生粒间孔,其次发育次生溶孔、次生溶蚀扩大孔和裂缝 (异常高压形成)。分析209块岩心的孔隙度和渗透率测试数据和统计资料,该油组孔隙度分布范围为15%~36.2%,平均孔隙度为25%,峰值集中分布在24%~28%之间;岩心渗透率变化范围为0.4~104mD,平均值为9.82mD,峰值集中分布在1~50mD之间。储层属于中高孔-低渗储层 (图3)。

图3 Ⅰ+Ⅱ油组储层孔隙度和渗透率分布

1.3 储层渗流特征

南翼山浅层油藏Ⅰ+Ⅱ油组储层排驱压力、饱和中值压力、饱和中值喉道半径、最小非饱和孔隙体积百分数、退出效率和面孔率较低,孔喉半径和孔喉配位数更低,孔喉半径分布不均,该油组储渗性能较差。对Ⅰ+Ⅱ油组的2块岩心样品进行水驱油试验,岩心平均孔隙度为18.1%,平均渗透率为2.14mD。试验结果表明:样品束缚水饱和度为36.3%,残余油饱和度为26%。油水相对渗透率交点在57~60% (含水饱和度)之间,说明油层为水润湿性。2块样品束缚水饱和度在26.85%~36.25%之间,平均为31.55%;残余油饱和度为25.32%~25.97%,平均为25.6%;无水驱油效率平均值为33.8%,最终驱油效率平均值为62.3%。

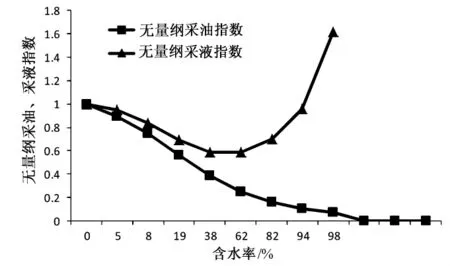

根据油藏平均相对渗透率曲线及分流量公式,作出该油组无量纲采油指数和采液指数随含水率变化曲线。低含水开发期无量纲采油指数随含水上升而下降;当含水上升到44%时,无量纲采液指数开始上升;当含水率大于94%时,采液指数超过1.0,此时油藏提液潜力较大;而含水介于80%~94%时,可适当加大提液力度,尽可能延长油藏的稳产期 (图4)。

图4 南翼山浅油藏Ⅰ+Ⅱ油组无因次采油、采液曲线图

2 储层孔隙结构特征

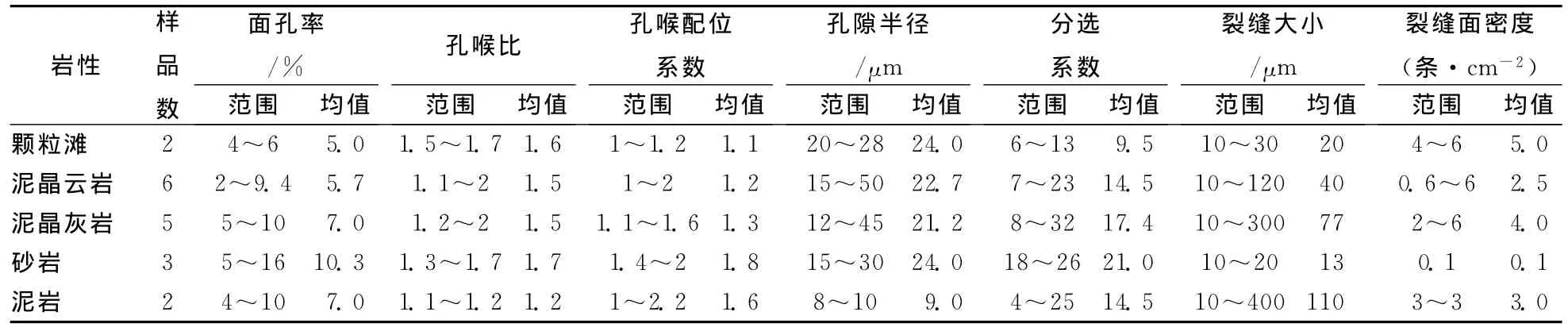

南翼山油田Ⅰ+Ⅱ油层组埋藏浅、胶结及压实作用较弱。主要发育粒间孔,其次是裂缝,然后是粒内孔 (图5)。喉道类型以缩颈型喉道、点状喉道、片状喉道为主。通过铸体薄片图像分析 (表1),面孔率平均5%~10.3%,孔喉比平均1.2~1.7、孔喉配位数平均1.1~1.8、孔隙半径21.2~24μm、分选系数平均9.5~21。

图5 南翼山浅油藏Ⅰ+Ⅱ油组储层孔隙结构特征

表1 南翼山浅油藏Ⅰ+Ⅱ油组铸体澕片图像分析参数统计表

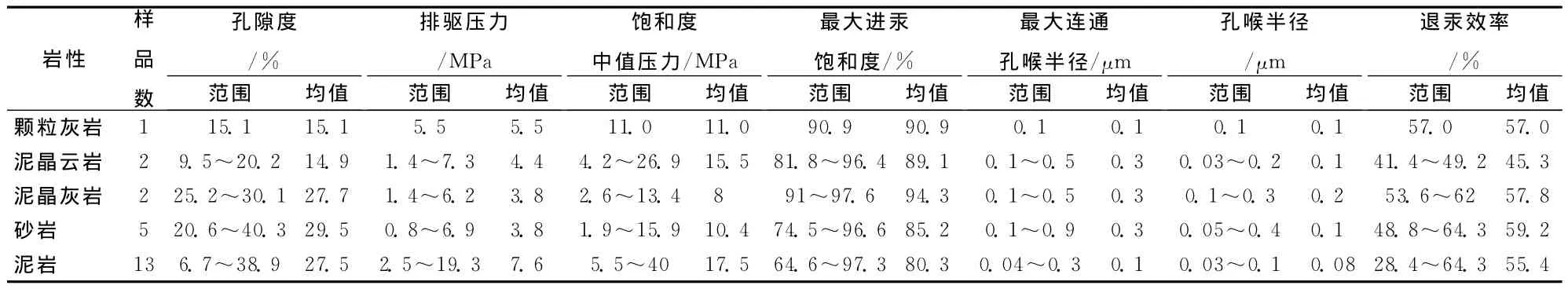

通过压汞资料的分析可知,Ⅰ+Ⅱ油层组平均孔喉半径0.08~0.2μm,平均排驱压力3.8~7.6MPa,平均最大进汞饱和度85.2~94.3%,平均最大连通孔喉半径0.1~0.3μm,平均退汞效率45.3%~59.2% (表2)。反映砂岩与碳酸盐岩整体为中等储集岩层。

表2 南翼山浅油藏压汞分析参数统计表

3 储层非均质特征

3.1 层间非均质性

通过计算Ⅰ+Ⅱ油层组主要含油小层的平均渗透率,Ⅰ油层组渗透率的分布范围为0.16~3.3mD,平均渗透率为1.49mD;Ⅱ油层组渗透率的变化范围为0.01~76.9mD,平均值为6.49mD;Ⅰ+Ⅱ油组渗透率分布范围为0.01~76.9mD,平均值为3.39mD,属于低渗油藏。

从Ⅰ+Ⅱ油组渗透率参数评价结果来看:Ⅰ油组渗透率变异系数为0.5,突进系数为1.8,均质系数为0.55,小层间渗透率级差为13.5,层间非均质性较好,为中等非均质储层;Ⅱ油组各小层渗透率变异系数为2、突进系数为5.9、均质系数为0.17、小层间渗透率级差为126.7,层间非均质性较强,为强非均质储层。

3.2 层内非均质

Ⅰ+Ⅱ油组不同岩性储层层内渗透率变异系数在0.3~1.7之间,渗透率级差在2~1577之间,非均质性由中到强。颗粒碳酸盐变异系数为1.7、级差为1577,非均质性强;白云岩和灰岩变异系数分别为0.6、0.95,级差分别为58、74,非均质性较强;砂岩变异系数为0.25、级差为2.8,非均质性较弱。层内非均质性与岩性关系密切,与沉积微相有关[10]。颗粒滩非均质性最强,云坪、灰坪、砂坪(半深湖)依次减弱。沉积环境对储层层内非均质性的影响较大,水体深度浅,非均质性强;水体变深,非均质性减弱。

3.3 平面非均质性

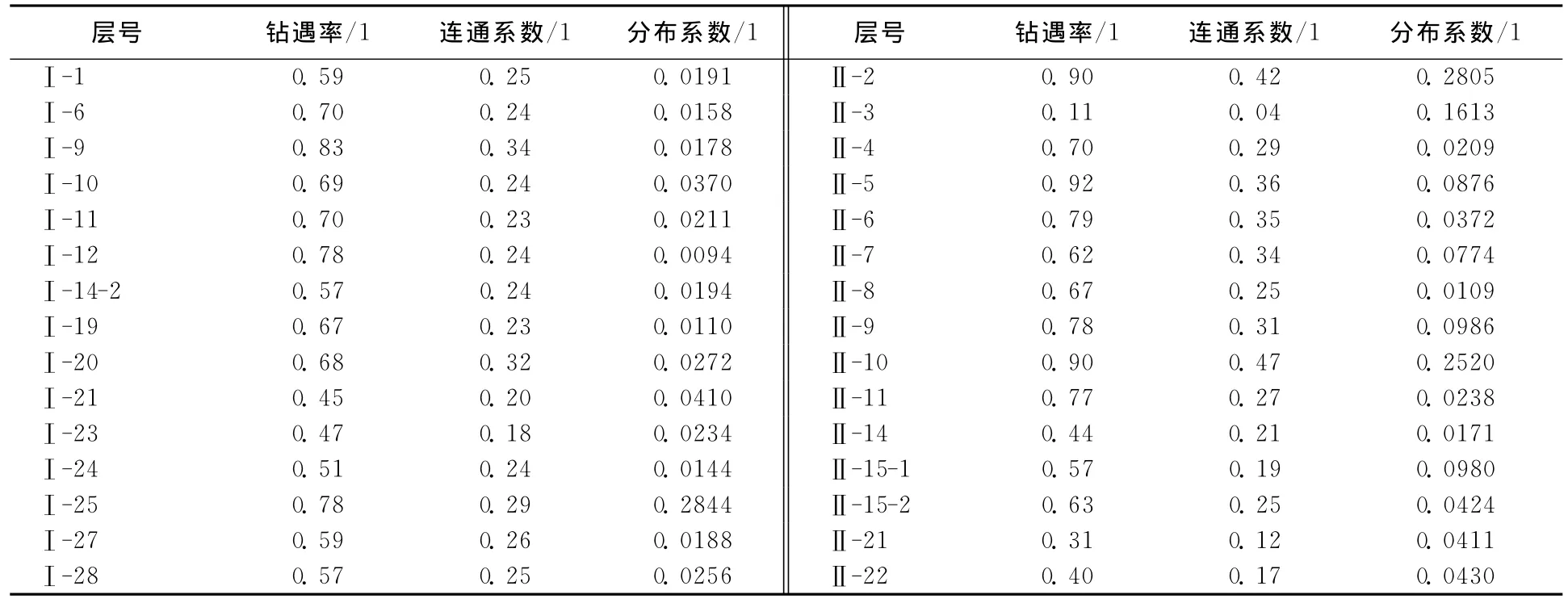

通过计算,各小层连通系数在0.04~0.47之间,平均值为0.26(表3)。储层平面非均质性的研究表明:储层呈北西向分布,不同微相形态变化较大;储层钻遇率高,连续性好;分布系数小,油层分布不仅受构造影响,同样受微相和物性影响;各油层组之间的连通性存在差异,Ⅱ油组好于Ⅰ油组;渗透率平面分布差异较大,非均质性强。平面非均质性主要受控于沉积相的展布。

表3 钻遇油层的小层储层平面非均质性参数统计表

4 结论

1)南翼山油田Ⅰ+Ⅱ油组岩性以灰质泥岩为主,夹少量泥灰质薄砂条及藻灰岩。

2)Ⅰ+Ⅱ油层组埋藏浅、胶结及压实作用较弱。主要发育粒间孔,其次是裂缝,然后是粒内孔。喉道类型以缩颈型喉道、点状喉道、片状喉道为主。

3)非均质分析表明层间非均质性较强,平面非均质性受控于沉积相展布,不同微相,形态变化较大。各油层组之间的连通性存在差异,Ⅱ油层组好于Ⅰ油层组。

[1]张长好,郭召杰,崔俊,等 .柴达木盆地南翼山浅层油藏岩石类型及沉积模式 [J].天然气地球科学,2012,23(5):903~908.

[2]周海彬,戴胜群 .南翼山新近系上统湖相碳酸盐岩储层微观孔隙结构及渗流特征 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2009,31 (3):42~45.

[3]张宁生,任晓娟,魏金星,等 .柴达木盆地南翼山混积岩储层岩石类型及其与油气分布的关系 [J].石油学报,2006,27(1):42~46.

[4]罗晓兰,许文平 .南翼山浅层油藏储层特征初探 [J].青海石油,2001,19(2):46~53.

[5]罗纯,戴胜群,徐勋诚,等 .南翼山浅层油藏Ⅲ+Ⅳ油组井网适应性研究 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2011(6):284~287.

[6]党玉琪,陈子炓,施泽进,等 .柴达木盆地西部南翼山浅油藏储层特征 [J].成都理工大学学报 (自然科学版),2004,31(5):498~504.

[7]郭海敏,陈猛,黎明,等.南翼山油田低孔低渗储层PNN测井识别技术研究 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2012,34(6):81~84.

[8]任晓娟,魏金星,康有新,等 .柴西南翼山地区藻灰岩层储层特征及成因分析 [J].沉积学报,2006,24(2):217~222.

[9]戴胜群 .南翼山浅油藏上油砂山组含水上升规律研究 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2009,31(3):126~129.

[10]李建明,罗丹,马力宁,等 .乌南油田N12油藏储层非均质性研究 [J].长江大学学报 (自科版),2011,8(2):11~13.