蒸汽吞吐剩余油再富集的油藏条件及控制因素

2013-08-20王素青靳青青韩剑陈焕英中石化河南油田分公司第二采油厂河南唐河473400

王素青,靳青青,韩剑,陈焕英 (中石化河南油田分公司第二采油厂,河南 唐河473400)

油田开发实践表明,在地下动态条件发生变化后的一段时间,那些由于强水淹或特强水淹而停采的油层或区域中的剩余油会再次富集,重新开采而取得显著效果,这种情况称为剩余油再富集[1]。井楼油田一区蒸汽吞吐过程中,古近系核桃园组三段Ⅲ油组8-9小层 (用符号表示为部分井因低效关闭或生产其他油层,使得关停井和关停层重新出现原油富集,再开井生产和关停层再利用时又有原油产出。如何有效开发再富集的剩余油,对于提高井楼油田一区储量动用程度,改善稠油油藏蒸汽吞吐效果具有重要的意义。

1 井楼油田一区基本油藏特征

井楼油田一区构造上位于南襄盆地泌阳凹陷西斜坡带的井楼背斜,为一个北西南东走向、西南翼被断层切割的长轴鞍型背斜[2]。主要含油层是小层,储层主要为扇三角洲前缘分流河道沉积,岩性以细砂岩为主,油层埋藏浅,深度一般集中在150~200m,油层胶结疏松,物性较好,孔隙度为28.6%~33.8%,渗透率为0.63D。地层温度下,油层脱气原油黏度为81919mPa·s,属超稠油。油藏西部有近南北向的断层发育,东部则有边水侵入。

2 蒸汽吞吐剩余油再富集的油藏条件及控制因素

从油藏地质特征、油藏构造、生产动态等方面开展对剩余油再富集特征控制因素及分布规律的研究,以便得出不同地质参数对稠油油藏蒸汽吞吐开发后剩余油再富集程度的影响。

2.1 地质模型设计

2.2 动态参数选取

结合河南油田实际吞吐过程以及吞吐时的注采参数[3](表1),按6个周期进行计算,每个周期每口井注汽10d,焖井3d,每周期为4个月。采用数值模拟技术,对上面建立的概念模型进行蒸汽吞吐开发。

表1 注采参数设计表

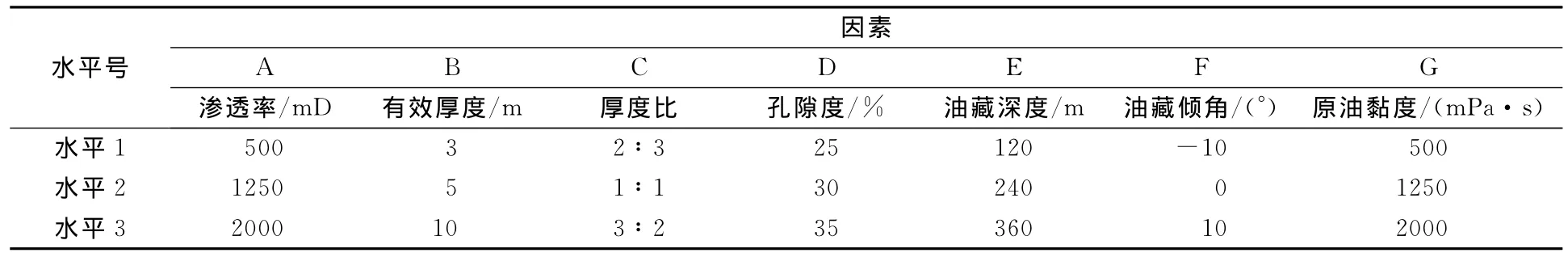

2.3 正交试验设计

运用正交试验法[4,5],进行不同油藏地质参数对剩余油再富集程度的影响,这里考虑的因素共有7个,即渗透率、有效厚度、厚度比 (目标井有效厚度与邻井有效厚度的比值)、孔隙度、油藏深度、油藏倾角、原油黏度等。各个因素取3个水平,选用有交互作用的多因素正交表L18(37)。见表2。为考核各参数对注蒸汽开采效果的影响,选取剩余油再富集程度作为评价指标。剩余油富集程度即目标井控制范围内关井一段时间的最大剩余油富集储量与关井前储量之差与关井前储量之比的百分数。如果富集程度大于0则认为剩余油可再富集,否则剩余油不可再富集。

表2 正交试验影响因素及因素水平取值表

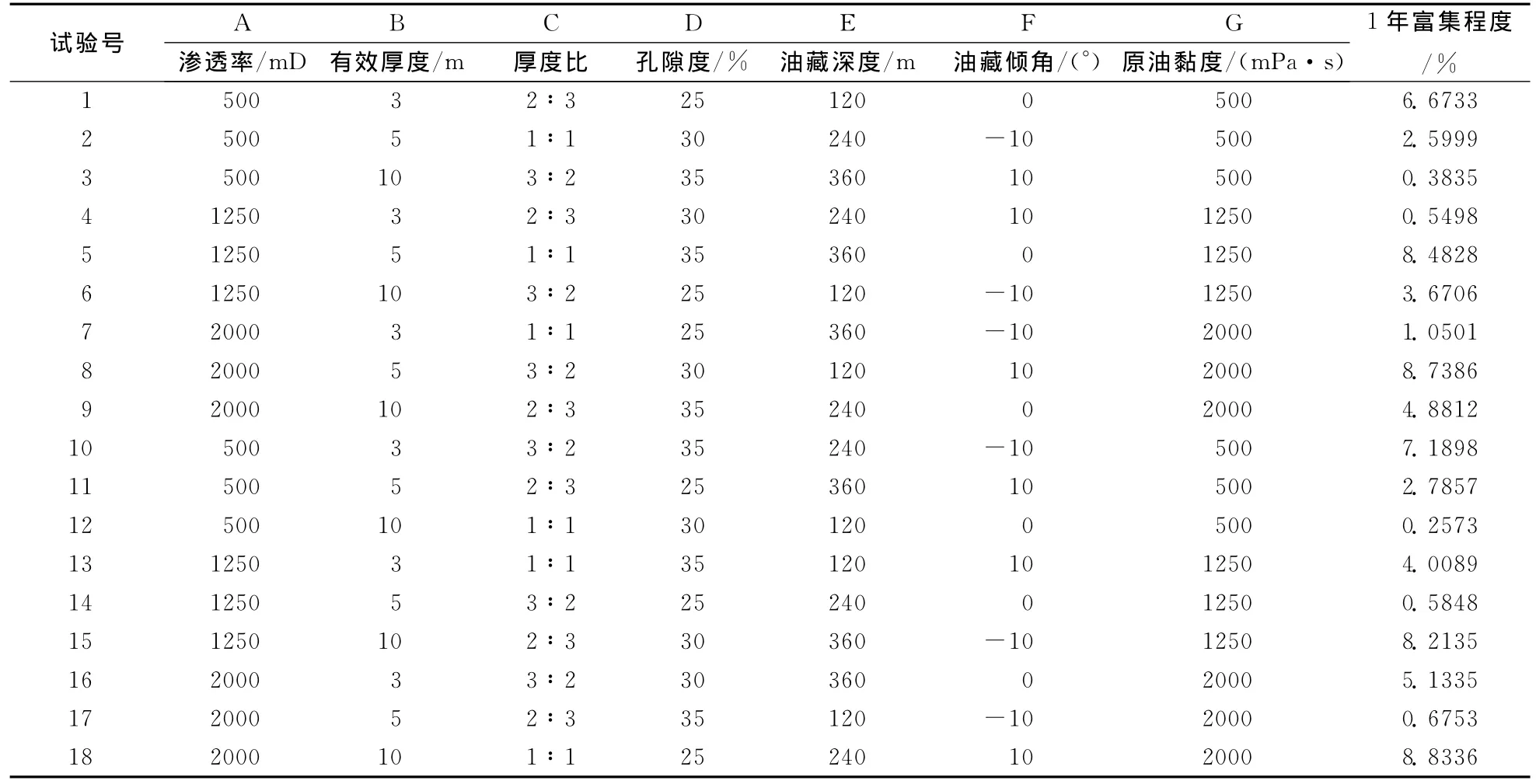

2.4 油藏中心区井组

对于油藏中心区井组,正交试验设计及试验结果见表3,可以得出不同地质参数与剩余油富集程度的关系。正交试验结果的极差分析见表4。从表4可知,不同参数对剩余油再富集程度的影响排序为RG>RA>RF>RB>RE>RD>RC,即:原油黏度>渗透率>油藏倾角>有效厚度>油藏深度>孔隙度>厚度比。

表3 油藏中心区井组正交试验设计及试验结果 (L18(37))

表4 油藏中心区井组对1年剩余油再富集程度影响的正交试验结果极差分析 %

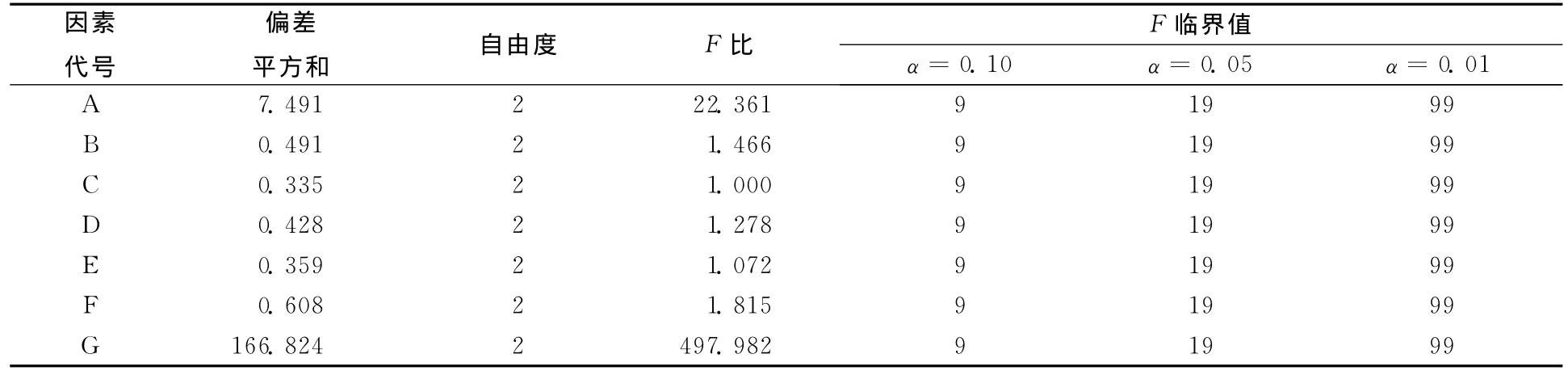

正交试验结果的方差分析见表5。从表5可知,原油黏度和渗透率对应的F比分别为497.982和22.361,因此确定它们就是显著影响油藏中心区井组剩余油再富集的关键地质参数。

表5 油藏中心区井组对1年剩余油再富集程度影响的正交试验结果方差分析表

综合极差和方差分析,油藏中心区井组属于剩余油可再富集的油藏类型,油藏中心区井组剩余油再富集的控制因素为原油黏度、渗透率、油藏倾角、有效厚度。

2.5 断层附近井组

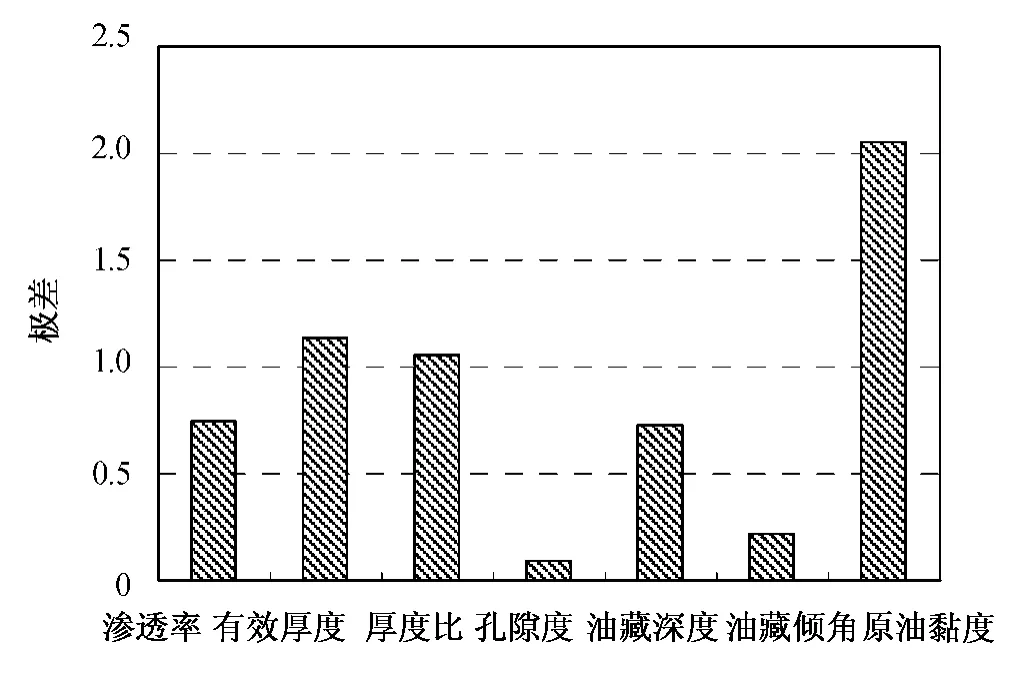

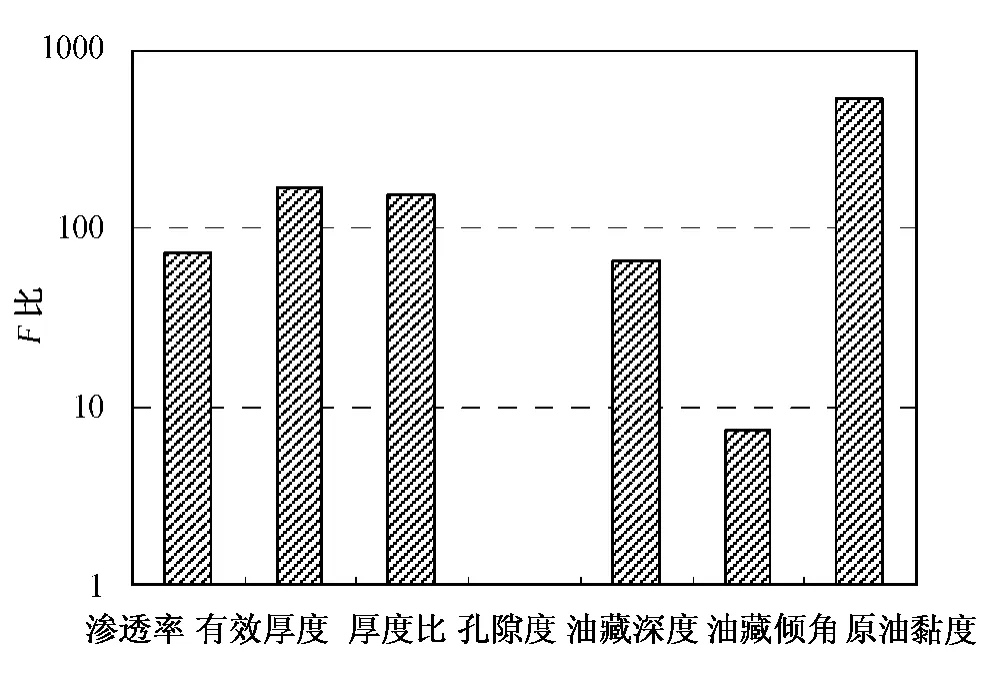

利用正交试验结果的极差分析方法,从图1可知,对于断层附近井组,不同参数对剩余油再富集程度的影响排序为:原油黏度>有效厚度>厚度比>渗透率>油藏深度>油藏倾角>孔隙度。利用方差分析方法,从图2可知,对断层附近井组剩余油再富集程度影响显著的关键地质参数为原油黏度、有效厚度、厚度比、渗透率、油藏深度。

图1 断层附近井组剩余油1年富集程度直观分析

图2 断层附近井组剩余油1年富集程度方差分析

断层附近井组属于剩余油可再富集的油藏类型。关键地质参数为原油黏度、有效厚度、厚度比、渗透率、油藏深度。一般,油藏埋深决定油藏温度压力条件,而原油黏度和油藏温度具有相关性,可选择原油黏度、有效厚度、厚度比、渗透率作为地质控制因素。

2.6 边水附近井组

边水油藏中关停井原油再富集程度要低于油藏中心区井组及断层附近井组的剩余油再富集程度,尤其是统计剩余油1年再富集程度,基本为负数,说明1年时关停井井底的剩余油储量比关井时的要低。因此,边水附近的关停井无剩余油再富集能力。这里仅对剩余油半年再富集程度进行关键参数分析。

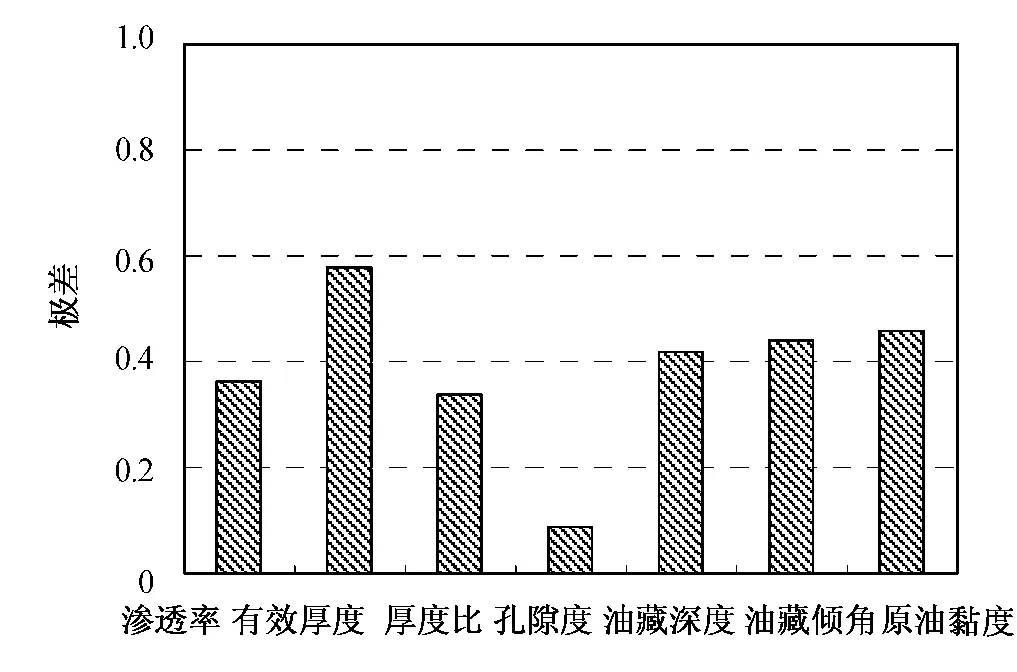

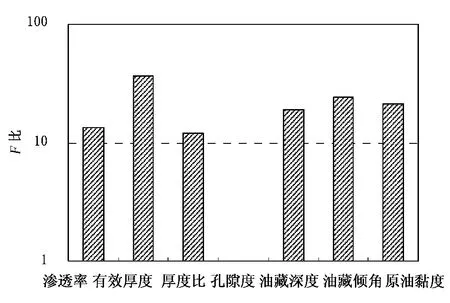

利用正交试验结果的极差分析方法,从图3可知,对于边水附近井组,不同参数对剩余油再富集程度的影响排序为:有效厚度>原油黏度>油藏倾角>油藏深度>渗透率>厚度比>孔隙度。利用方差分析方法,从图4可知,对边水附近井组剩余油再富集程度影响显著的关键地质参数为有效厚度、油藏倾角、原油黏度、油藏深度 (图4)。

图3 边水附近井组剩余油半年富集程度直观分析

图4 边水附近井组剩余油半年富集程度方差分析

边水附近井组属于剩余油不可再富集的油藏类型。但其本身开发效果差,剩余油应该集中存在,需进行水淹治理后可开井生产。

3 结 论

1)以井楼油田一区Eh3(8-9)3小层为研究目标,建立中心区井组、断层附近井组和边水附近井组3种特征模型,利用正交试验技术,研究了不同地质参数对稠油油藏蒸汽吞吐开发后剩余油再富集程度的影响。

2)稠油油藏的中心区井组属于剩余油可再富集的油藏类型,其剩余油再富集程度的控制因素为原油黏度、渗透率、油藏倾角、有效厚度。

3)断层附近井组属于剩余油可再富集的油藏类型,其剩余油再富集程度的控制因素为原油黏度、有效厚度、厚度比、渗透率。

4)边水附近井组属于剩余油不可再富集的油藏类型。

[1]李本轲.双河油田剩余油再富集区分布规律研究 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2008,30(2):296~298.

[2]冯瑞霞,徐松忠,孙桂芳,等.井楼油田一区Ⅲ8-9层潜力分析及挖潜对策 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2012,34(1):252~253.

[3]刘书晓,陈执勤,妙兴,等.井楼、古城油田超薄层稠油注采参数优化设计 [J].石油地质与工程,2007,21(4):70~71.

[4]盛骤,谢式千,潘承毅.概率论与数理统计 [M].北京:高等教育出版社,1995.

[5]董如何,肖必华,方永水.正交试验设计的理论分析方法及应用 [J].安徽建筑工业学院学报 (自然科学版),2004,12(6):103~106.