遵义会议开新篇

2013-08-20文Ⅰ刘丽

文Ⅰ刘 丽

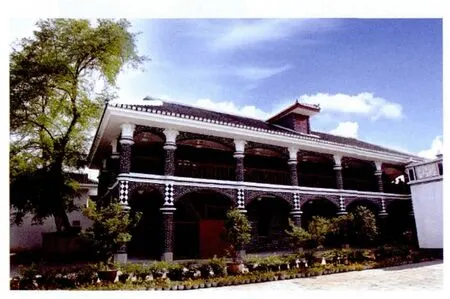

遵义会议会址。(本刊记者 傅泊霖/摄)

转折之城、会议之都,是遵义响当当的城市名片。徜徉于历史长河中的遵义,因水土的涵养化育、人民的自强不息,更因那次载入史册的重要会议对中国革命作出的特殊贡献,而名扬四海、声震天下。中国共产党在生死存亡的关键时刻选择了遵义,具有历史的必然性。遵义会议在危机时刻挽救中国红军、中国共产党和中国革命,从此掀开了中国革命的辉煌新篇。

中共由此走向成熟

1935年1月,中共中央和中央红军(红一方面军)强渡乌江,抵达遵义。为了总结第五次反“围剿”在军事指挥上的经验教训,集中全力解决当时困扰军队的军事上及组织上的问题,在与共产国际失去电讯联系的特殊情况下,根据黎平会议的决定,中共中央政治局于1935年1月15日至17日,在遵义老城红军总司令部驻地(原黔军第二师师长柏辉章公馆)召开中共中央政治局扩大会议。

出席会议的有毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、陈云、博古、王稼祥、刘少奇、邓发、凯丰、刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然、邓小平等,共产国际军事顾问李德、翻译伍修权列席了会议。会议由博古主持,他首先在会上作了关于第五次反“围剿”的总结报告。在报告中博古极力为“左”倾冒险主义错误辩护,片面强调反“围剿”失败的客观原因。周恩来接着作副报告。接着张闻天作了批判“左”倾军事路线的“反报告”。接下来,毛泽东在会上就长征以来各种困扰党和红军的问题作了长篇发言,对错误的军事路线作了切中要害的分析和批评,并科学阐释了中国革命战争的战略构想。在毛泽东发言后,王稼祥接着发言。发言中他旗帜鲜明地支持张闻天的“反报告”和毛泽东的发言,批评博古、李德在军事指挥上的错误,提出由毛泽东来指挥红军。

遵义会议开了3天,作出了四项决定:一是选举毛泽东为政治局常委;二是指定由张闻天起草决议,经常委审查后,发到支部讨论;三是常委中再进行适当的分工;四是取消过去的“三人团”,仍由最高军事首长朱德、周恩来指挥军事,周恩来是党内委托的在军事上下最后决心的负责者。

“遵义会议”是以毛泽东为代表的中国共产党人将马列主义与中国革命具体实际相结合的成功典范,它在极端危急的历史关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。其彰显的求真务实、坚定信念、顾全大局、独立自主的精神,激励和引领了奋战于长征路上的无数革命志士,克服重重困难,寻求中国革命走向胜利的正确出路。遵义会议是党的历史上一个生死攸关的转折点,它标志着中国共产党在政治上开始走向成熟。

创建“新苏区”

1934年5月至1936年1月期间,中国工农红军曾先后四次转战黔北,中共中央在黔北活动总计达三个月之久。中国共产党及领导的工农红军在黔北地区播散下革命的火种,引领当地工农群众携手开展了一系列重大的政治活动和军事斗争。

中央红军长征在遵义期间,按照中共中央政治局“黎平会议”和“猴场会议”决议精神,开展了“创建以遵义为中心的新苏区根据地”的革命活动。

初到遵义,红军就在人民群众中散发了大量宣传共产党主张的文告,还深入街道、工厂、作坊、学校、农户家中,开展广泛的政治发动工作。红军战士开展的一系列工作,唤起了黔北人民的政治觉醒,黔北各地呈现出前所未有的革命景象。紧紧依靠当地的群团组织,中央红军还积极发展社员,用开办图书室、书写革命标语、传唱革命歌曲等方式,广泛宣传中国共产党的抗日主张,动员青年参加红军,发展壮大红军队伍。据聂荣臻后来回忆,中央红军在占领遵义期间,遵义一带的工农群众踊跃参加红军,扩大了新兵三四千人。除此,积极筹建遵义县革命委员会和革命团体的工作也在紧锣密鼓的展开。中共中央在黔北地区先后成立了以遵义县革命委员会为代表的6个县级政权组织,44个区、乡政权组织和40多个革命群团组织,这些政权组织及革命群团组织带领黔北人民进行民主建政、组织革命武装、打击阶级敌人、进行土地革命、执行中华苏维埃共和国的政治法令等任务,对该地区的革命斗争起到了积极的推动作用。