秸秆覆盖和留茬的田间水土保持效应

2013-08-17郝明德臧逸飞鲍艳杰

王 安,郝明德,2,臧逸飞,鲍艳杰

(1.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌712100;2.西北农林科技大学水土保持研究所,陕西 杨凌712100;3.西北农林科技大学 农学院,陕西 杨凌712100)

水土流失是我国面临的主要环境问题之一,在黄土高原地区由于生态环境脆弱,加之年内降雨分布高度集中[1],水土流失尤为严重,造成大量土地资源的损失和破坏,严重制约了黄土高原旱地农业的可持续发展。保护性耕作具有减少水土流失、改良土壤结构、增加土壤肥力、提高农田水分利用效率、提高土壤微生物数量与活性等作用[2-6],为防治农田水土流失、实现农业可持续发展提供了有效途径。研究表明,保护性耕作技术措施中的秸秆覆盖和留茬能够增加地表糙度,阻截并分散地表径流,减弱径流强度,减少雨滴溅蚀和径流冲蚀,削弱水土流失造成的危害[7-11]。然而现有研究多在无作物种植条件下进行模拟试验,对于种植作物时秸秆覆盖和留茬的水土保持效应报道较少。本文比较玉米不同生育期采用覆盖、留茬以及二者结合的产流产沙情况,探讨秸秆覆盖和留茬的水土保持效应,以期为黄土高原地区农田水土流失防治提供依据。

1 试验设计与材料方法

1.1 试验材料与方法

模拟降雨试验在黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室降雨大厅进行,采用侧喷式自动模拟降雨系统,喷头高16m,雨滴降落终速可达到自然雨滴降落速度的98%以上,降雨均匀度大于80%。供试土壤为黄绵土,土壤容重1.31g/cm3。试验所用土槽为长×宽×高=2m×0.5m×0.3m的变坡钢槽,坡度设定为3°,土槽下端设有集流装置,用以收集径流和泥沙样品。试验雨强设定为120mm/h,降雨前进行率定,以保证雨强的一致性。降雨过程历时60min,记录初始产流时间,自坡面产流始每隔3min采一次样。降雨结束后,称量以测定径流量,泥沙滤出烘干后称量测定产沙量。降雨前使用TDR300测定前期土壤含水率,探针长度20cm,在土槽中部由上至下以50cm的间隔设置3个测定点,结果取其平均值。

1.2 试验设计

试验设计是以相同秸秆用量为前提,探索较好的水土保持效益。试验前在土槽中种植小麦,品种为小偃22号,以10cm等行距条播,收获时直接留立茬30 cm,以备后续处理,残茬重量约为250g/m2。试验分为覆盖和留茬二个因子,共设5个处理:(1)对照(CK):无覆盖、无留茬;(2)留茬(S):立茬30cm;(3)覆盖(M):将预留的30cm立茬全部剪成10cm小节均匀覆盖于槽中;(4)低覆盖高留茬(M1S2):将预留的30cm立茬剪去顶部10cm均匀覆盖于行间,剩余的20cm留茬;(5)高覆盖低留茬(M2S1):将预留的30 cm立茬剪去顶部20cm,并将剪去部分剪成10cm小节均匀覆盖于行间,剩余的10cm留茬。供试玉米品种为中玉九号,种植密度60 000株/hm2,行距30cm。

2 结果与分析

2.1 覆盖与留茬对水土流失的影响

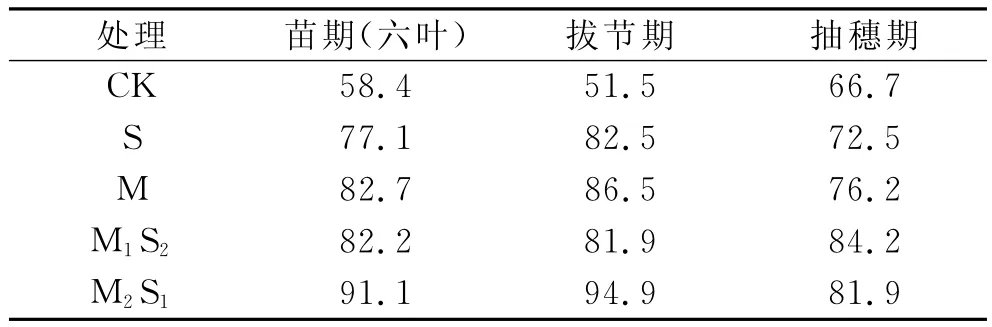

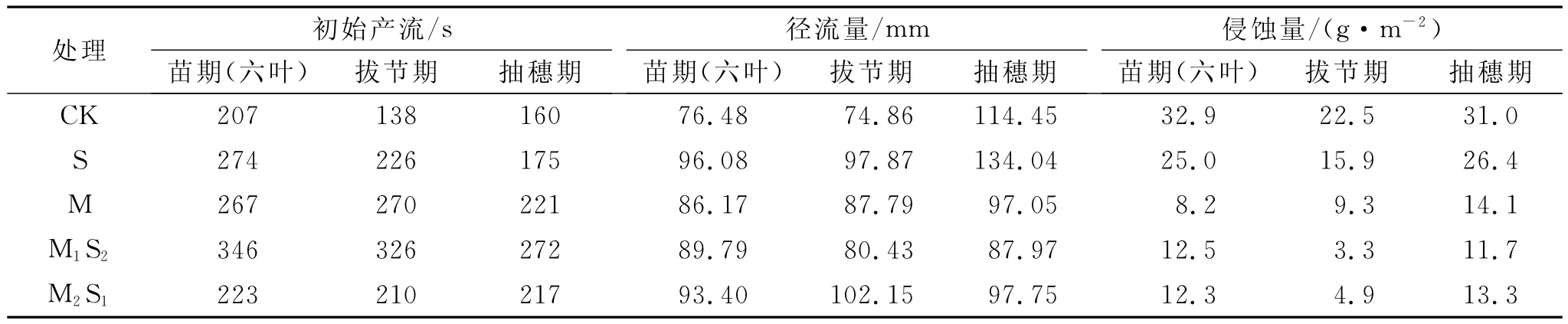

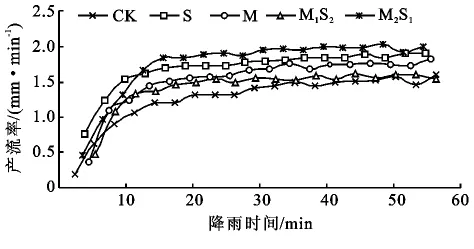

2.1.1 覆盖与留茬对地表径流的影响 土壤含水率对降雨过程中地表径流的产生和径流强度有重要影响,前期土壤含水率越低,产流越慢,地表径流强度越小,在裸地条件下表现最为明显[12]。实行覆盖和留茬时,由于其蓄水保墒作用,玉米各生育期二者的前期土壤含水率均高于对照(表1),在此情况下覆盖和留茬的初始产流时间均有延后(表2),苗期覆盖的初始产流时间延后29%,留茬延后32%;拔节期覆盖的初始产流时间延后96%,留茬延后64%。但苗期和拔节期覆盖和留茬的径流量均有增加,苗期覆盖的径流量增加13%,留茬增加26%;拔节期覆盖的径流量增加17%,留茬增加31%。这是因为在苗期和拔节期,覆盖和留茬的前期土壤含水率与对照相差较大,其稳定产流率均高于对照(图1—2),拔节期差距更大,径流量的增幅相应上升。抽穗期覆盖的初始产流延后38%,留茬延后9%,由于前期土壤含水率与对照间的差距大幅缩小,覆盖的稳定产流率低于对照(图3),其径流量减少15%,留茬的径流量增加17%,但增幅有所下降,说明覆盖和留茬可有效延缓地表径流的产生,且在前期土壤水分状况相近的条件下,覆盖可有效减弱径流强度。

表1 不同处理玉米各生育期的前期土壤含水率 %

覆盖在玉米各生育期的前期土壤含水率均高于留茬,苗期相差5.6%,拔节期和抽穗期分别相差4.0%和3.7%。苗期覆盖的初始产流时间较留茬提前7s,径流量减少9.91mm;拔节期和抽穗期覆盖的初始产流时间分别较留茬延后44s和46s,径流量分别减少10.08mm和36.99mm。随前期土壤含水率间差距的缩小,覆盖和留茬在初始产流时间及径流量上的差距增大,说明相同秸秆用量下覆盖对地表径流的抑制更为有效,且前期土壤含水率越接近,表现越为明显,因为实行留茬时残茬行间尚有部分裸露地表,覆盖则在地表形成均匀保护,对径流的阻截和分散强度更大。

表2 不同处理下玉米各生育期的水土流失量

图1 玉米苗期(六叶)不同覆盖留茬措施产流率随降雨历程变化趋势

图2 玉米拔节期不同覆盖留茬措施产流率随降雨历程变化趋势

2.1.2 覆盖与留茬对土壤侵蚀的影响 土壤侵蚀造成的土地资源的损失和破坏是水土流失的主要危害,实行秸秆覆盖和留茬能够对地表形成保护,减弱土壤侵蚀及其危害。在玉米各生育期,覆盖的产沙量均较对照大幅减少,苗期减幅为75%,拔节期和抽穗期减幅分别为59%和55%,抑制土壤侵蚀的效果明显;留茬在苗期的产沙量较对照减少24%,拔节期减少29%,抽穗期减少15%,也可有效减弱土壤侵蚀。不同生育期间减幅存在差异,且没有明显规律,这是因为土壤侵蚀受前期土壤含水率、径流强度及玉米生长发育状况等多种因素影响,是一个相对复杂的过程。覆盖在玉米各生育期的产沙量均少于留茬,苗期覆盖的产沙量较留茬减少16.8g/m2,拔节期减少6.6 g/m2,抽穗期减少12.3g/m2,相同秸秆用量下对土壤侵蚀的抑制更为明显。这是因为覆盖的径流强度小,径流冲蚀相应有所减弱,另外可能与留茬时地表裸露面积较大,雨滴溅蚀相对强烈有关。

2.2 覆盖结合留茬对水土流失的影响

2.2.1 覆盖结合留茬对地表径流的影响 在玉米不同生育期,低覆盖高留茬均可大幅延后地表径流的产生,苗期低覆盖高留茬的初始产流时间较对照延后67%,较拔节期延后1.36倍,较抽穗期延后70%;高覆盖低留茬在苗期的初始产流时间较对照延后8%,较拔节期延后52%,较抽穗期延后36%,也可有效延缓初始产流时间。不同生育期延后幅度的差异与前期土壤含水率及玉米生长发育状况有关。在苗期和拔节期,两种覆盖结合留茬措施的稳定产流率均高于对照,径流量相应增加,低覆盖高留茬在苗期的径流量增加17%,拔节期增加7%,在前期土壤含水率没有明显变化的情况下,拔节期径流量增幅的下降可能与玉米生长发育造成植被盖度的增加有关。高覆盖低留茬在苗期的径流量增加22%,拔节期增加36%,拔节期径流量增幅的上升是因为高覆盖低留茬和对照在稳定产流率上的差距增大。抽穗期在前期土壤含水率差距缩小的情况下,覆盖结合留茬的稳定产流率均低于对照,低覆盖高留茬的径流量减少23%,高覆盖低留茬减少15%,说明若前期土壤水分状况没有明显差异,覆盖结合留茬可有效减弱径流强度。

低覆盖高留茬在玉米各生育期的初始产流均晚于高覆盖低留茬,径流量也有减少,在苗期和拔节期与低覆盖高留茬的前期土壤含水率更低有一定关系,苗期低覆盖高留茬的初始产流时间较高覆盖低留茬延后123s,径流量减少3.61mm,拔节期初始产流时间延后116s,径流量减少21.72mm。抽穗期在前期土壤含水率略高于高覆盖低留茬的情况下,低覆盖高留茬的初始产流时间延后55s,径流量减少9.78 mm,说明在前期土壤含水率相同时,同等秸秆用量下实行低覆盖高留茬对地表径流的抑制更为有效,这可能是因为实行高覆盖低留茬时留茬高度过低,不能有效发挥立茬截留降雨的作用。

2.2.2 覆盖结合留茬对土壤侵蚀的影响 覆盖结合留茬在玉米各生育期的产沙量均较对照大幅减少,低覆盖高留茬在苗期和抽穗期的减幅均为62%,拔节期减幅为85%;高覆盖低留茬在苗期的产沙量较对照减少63%,拔节期减少78%,抽穗期减少57%。覆盖结合留茬减弱土壤侵蚀的效果明显,这是因为覆盖结合留茬可充分保护地表,防止雨滴的直接溅蚀,减少土壤表层松散泥沙颗粒的来源,且能够削弱地表径流携带泥沙颗粒的能力。不同生育期两种覆盖结合留茬方式产沙量之间的差异明显,这可能主要与径流强度的差异有关。苗期二者径流强度基本相当,产沙量的差异很小,低覆盖高留茬的产沙量较高覆盖低留茬增加0.2 g/m2;在拔节期和抽穗期,低覆盖高留茬的径流强度较高覆盖低留茬明显减弱,其产沙量相应有所减少,拔节期和抽穗期低覆盖高留茬的产沙量均较高覆盖低留茬减少1.6g/m2,减弱土壤侵蚀的效果略为明显。

2.3 不同覆盖留茬措施的产流产沙趋势

2.3.1 不同覆盖留茬措施的产流趋势 在玉米各生育期,不同覆盖留茬措施的产流趋势大体相同,降雨初期土壤表层结构尚未稳定,产流率不断上升,其后在雨滴的击溅侵蚀和地表径流的不断冲刷下土壤结构逐渐稳定,产流率亦随之趋于平稳,总体呈略微上升的趋势。由于不同覆盖留茬措施对地表保护程度不同,加之前期土壤含水率存在差异,产流率趋于稳定的时间不同。各生育期均以低覆盖高留茬的产流率最快稳定,自初始产流始持续上升5min后不再有大幅变动。在苗期和拔节期覆盖、留茬及高覆盖低留茬的产流率均在产流开始后持续上升15min左右始趋于稳定,在抽穗期有所提前,产流率的上升持续10 min左右。

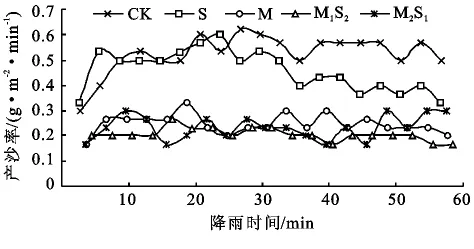

2.3.2 不同覆盖留茬措施的产沙趋势 泥沙的产生主要由雨滴溅蚀和径流冲蚀引起,在降雨初期表层土壤结构不稳定,且地表存在一定数量的原有松散泥沙颗粒,产沙率多有短暂上升或在经历一段时间的平稳态势后再开始上升(图4—6);在降雨中后期,随着土壤表层结构的稳定,泥沙来源趋于减少,产沙率总体上多表现为下降的趋势,期间有一定起伏。在玉米各生育期,覆盖、低覆盖高留茬及高覆盖低留茬的产沙趋势相对稳定,少有强烈的起伏波动,留茬在降雨初期产沙率的上升趋势明显,持续时间较长,在降雨中后期产沙率的起伏波动相对剧烈,下降趋势也较为明显,这主要与留茬时雨滴溅蚀较为强烈有关。

图5 玉米拔节期不同覆盖留茬措施产沙率随降雨历程变化趋势

图6 玉米抽穗期不同覆盖留茬措施产沙率随降雨历程变化趋势

3 结 论

(1)在玉米不同生育期实行覆盖和留茬均可有效延缓地表径流的产生,减少土壤侵蚀,覆盖的初始产流时间最大可延后96%,产沙量最大可减少75%,留茬的初始产流时间最大可延后64%,产沙量最大可减少29%。当前期土壤水分状况没有明显差异时,覆盖的径流量减少15%,可有效减弱径流强度。相同秸秆用量下覆盖较留茬的初始产流时间晚,径流量和产沙量少,水土保持效应较留茬明显。

(2)覆盖结合留茬抑制土壤侵蚀的效果明显,在玉米不同生育期均可大幅减少产沙量,低覆盖高留茬减幅最大为85%,高覆盖低留茬减幅最大为78%。覆盖结合留茬可有效延缓初始产流,且在前期土壤水分状况相近时,对径流也有削弱,低覆盖高留茬的初始产流时间最大可延后1.36倍,径流量可减少23%,高覆盖低留茬的初始产流时间最大可延后52%,径流量可减少15%,相同秸秆用量下实行低覆盖高留茬的水土保持效应略为明显。

(3)在秸秆用量相同的条件下,不同覆盖留茬措施的水土保持效应存在明显差异,这一方面是因为不同覆盖留茬措施在水土流失过程中作用的机理和强度不同,另一方面实施覆盖和留茬会对土壤理化环境产生影响,造 成 土 壤 含 水 率[2,13-14]和 玉 米 生 长 发 育 状况[15-17]等的差异,对水土流失过程产生不同影响。

[1] 殷水清,谢云.黄土高原降雨侵蚀力时空分布[J].水土保持通报,2005,25(4):29-33.

[2] 师江澜,刘建忠,吴发启.保护性耕作研究进展与评述[J].干旱地区农业研究,2006,24(1):205-212.

[3] 高旺盛.论保护性耕作技术的基本原理与发展趋势[J].中国农业科学,2007,40(12):2702-2708.

[4] Smith J L.The significance of soil microbial biomass estimation[J].Soil Biochemistry,1990(6):357-384.

[5] 卢庭启,何丹,王秀全,等.我国保护性耕作的应用现状、问题及对策[J].耕作与栽培,2011(2):8-9.

[6] Vance E D,Brooks P C,Jenkinson D S.An extraction method for measuring soil microbial biomass[J].Soil Biol.Biolchem.,1987,19(6):703-707.

[7] 冯君,李万辉,耿玉辉,等.作物根茬留田的保土培肥效应[J].土壤通报,2006,37(5):890-893.

[8] 宋玥,张忠学.不同耕作措施对黑土坡耕地土壤侵蚀的影响[J].水土保持研究,2011,18(2):14-16,25.

[9] 金轲,蔡典雄,吕军杰,等.耕作对坡耕地水土流失和冬小麦产量的影响[J].水土保持学报,2006,20(4):1-5,49.

[10] 唐涛,郝明德,单凤霞.人工降雨条件下秸秆覆盖减少水土流失的效应研究[J].水土保持研究,2008,15(1):9-11,40.

[11] 臧英,高焕文,周建忠.保护性耕作对农田土壤风蚀影响的试验研究[J].农业工程学报,2003,19(2):56-60.

[12] 袁建平,蒋定生,甘淑.影响坡地降雨产流历时的因子分析[J].山地学报,1999,17(3):259-264.

[13] 鲁向晖,隋艳艳,王飞,等.保护性耕作技术对农田环境的影响研究[J].干旱地区农业研究,2007,25(3):66-72.

[14] 谢瑞芝,李少昆,李小君,等.中国保护性耕作研究分析:保护性耕作与作物生产[J].中国农业科学,2007,40(9):1914-1924.

[15] Wicks G A,Crutchfield D A,Burnside O C.Influence of wheat(Triticumaeativum)straw mulch and metolachlor on corn (Zeamays)growth and yield[J].Weed Sci.,1994,42(1):141-147.

[16] 郑和祥,郭克贞,郝万龙.作物生长指标与土壤水分状况及地温关系研究[J].水土保持研究,2011,18(3):210-212,216.

[17] 黄毅,邹洪涛,虞娜,等.东北半干旱区秋后玉米地不同处理方式对土壤水分状况的影响[J].水土保持研究,2006,13(2):34-36.