基于综合模糊评价的三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险评价

2013-08-17张晓媛周启刚张建军

张晓媛,周启刚,张建军

(重庆工商大学 旅游与国土资源学院,重庆400067)

研究土地利用变化及其对土地生态环境产生的风险,对于了解生态环境和合理利用土地资源,恢复和治理生态环境具有极其重要的现实意义,也能为制定生态安全条件下的土地利用规划提供科学依据[1-3]。当前国内生态风险研究主要集中在水环境化学风险、区域灾害以及景观生态风险方面[4]。土地利用变化的生态效应研究还比较薄弱,特别是综合生态效应的研究更为少见[5]。目前,国内外风险评价研究主要把定性和定量相结合,创立了许多风险评价方法,主要有:主成分分析法、灰色关联法、层次分析法、模糊综合评价法等[6]。模糊综合评价法是层次分析法和模糊理论相结合的一种评价方法,对于多因子、多层次的生态风险评价具有很好的适用性。

三峡库区屏障带重庆段由于受三峡库区水位变化的影响,呈现不稳定的特征,属于典型而特殊的生态环境脆弱带[7-11]。在这一生态脆弱带,人类活动(特别是人类对土地的利用方式)会对本身极为脆弱的生态环境带来巨大的影响,甚至会带来灾难性的后果[12-13]。基于以上原因,本文以2007年、2010年两期遥感影像、社会经济统计数据和环境监测数据为基础数据源,采用PSR模型构建风险源、风险受体和风险响应评价指标体系,利用综合模糊评价法建立评价模型,对三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险进行综合评价,以期为三峡库区土地利用及生态保护提供参考。

1 研究区概况

三峡库区位于长江上游末端,东起巫山县、西至江津市、南起武隆县、北至开县。三峡库区重庆段面积占整个三峡库区总面积的85.6%,其行政范围包括重庆市22个区、县(自治县)。库区(重庆段)内水系发达,属亚热带季风气候,年降水量1 000~1 800 mm,分布均匀。三峡库区屏障带是全国乃至全世界最大的库区屏障带,具有典型性以及特殊性,其土地利用生态风险评价研究具有理论意义和实践价值。屏障带重庆段区域经济发展相对落后,经济发展与水库保护产生了巨大的矛盾。屏障区经济发展滞后、水土流失、地质灾害、环境污染等问题已引起全国乃至全世界的关注。

2 数据源与研究方法

2.1 数据源与预处理

本研究主要采用2007年和2010年两期Landsat TM遥感影像数据。两期影像数据均采用Albers投影,中央经线为东经105°,双标准纬线分别采用北纬25°和47°。收集三峡库区重庆段1∶5万DEM数据,以及2007和2010年相关社会经济数据和资源环境监测数据。

本研究采用Erdas 8.7图像处理软件,经假彩色合成、增强,参照地形图对影像进行几何纠正、配准,使数据的空间位置偏差控制在0.5个像元以内。相关社会经济环境数据预处理主要包括数据的标准化和空间化。

2.2 土地利用遥感图像解译

本研究中选用Landsat TM 4、3、2波段组合成假彩色遥感影像,结合三峡库区屏障带重庆段的实际情况,采用目视解译与计算机分类相结合的方法,获取2007年和2010年三峡库区内土地利用现状数据。根据中国科学院“八五”期间“国家资源环境遥感宏观调查”的土地利用分类体系,将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地以及未利用地6个地类。

2.3 三峡库区重庆段屏障带范围提取

本研究所指的三峡库区屏障带是指受三峡库区修建、蓄水影响最大,同时也极易影响三峡库区生态安全的区域。库区屏障带划分采用1∶5万DEM提取175水位线和第一层山脊线,再利用村组界线进行封闭,形成三峡库区重庆段屏障带范围。

2.4 土地利用生态风险评价指标选取方法

基于PSR模型,从生态“压力—状态—响应”3个方面选择评价指标,构建评价指标体系。压力指标反映人类活动给环境造成的负荷;状态指标表征环境质量、自然资源与生态系统的状况;响应指标表征人类面临环境问题所采取的对策与措施。从PSR概念模型出发,遵循科学性、完备性、针对性、可比性和可操作性的原则着眼于对三峡库区生态风险的影响以及与目前各种评价方法的适应性,建立指标体系。

2.5 土地利用生态风险评价方法

利用层次分析法确定土地利用生态风险各评价指标的权重,然后运用模糊数学的理论构建评判矩阵,最后通过运算得出土地利用生态风险等级,具体为:

(1)层次分析法确定权重。采用专家评判的方法获得各评价指标两两比较的矩阵B,通过求解判断矩阵的最大特征根λmax和特征向量G,得出各指标值的权重。

(2)隶属度判断。隶属度函数是模糊控制的应用基础,能否正确地构造隶属度函数是用好模糊控制的关键之一。综合考虑土地利用生态风险评价的各因素,将评价集定义为:

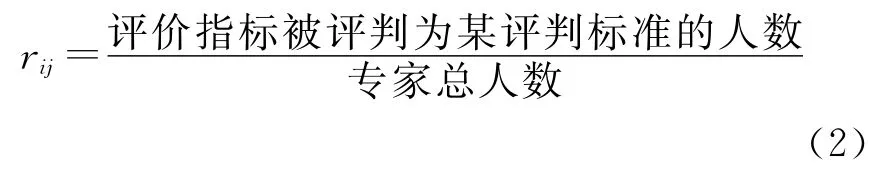

评价指标在评判集上的隶属度计算公式为:

(3)模糊综合评价。在进行模糊综合评判时,应从评价指标的最底层开始,分别对生态风险压力、生态风险状态、生态风险响应下的各个指标进行相对于评判集的隶属度的评判,得到模糊评判向量Bij,从而构成上一级的单因素评判矩阵。然后采用“加权平均型”模糊算子进行模糊运算。即:

式中:bj——综合模糊评判集;am——指标权重矩阵;rmn——指标的隶属度矩阵。bj的含义为:综合考虑所有因素的影响时,评判对象对评判集中第j个元素的隶属度。

最后对获得的模糊向量,采用加权平均原则对模糊评判结果进行处理,具体为:用1,2,3,4,5分别代表评判集中的低风险、较低风险、中度风险、较高风险、高风险,则:

3 三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险评价

3.1 评价单元划分

由于本次研究范围较大,基于评价单元内部土地利用具有相对均一性、单元间具有可比性的原则,采用县级行政区作为土地利用生态风险评价的基本单元;同时考虑重庆市主城区内(主城九区)土地利用与社会经济环境有较高的一致性,将重庆市主城区合并为一个评价单元。基于以上划分方法,将三峡库区重庆段划分为14个评价单元。

3.2 土地利用生态风险评价指标体系构建

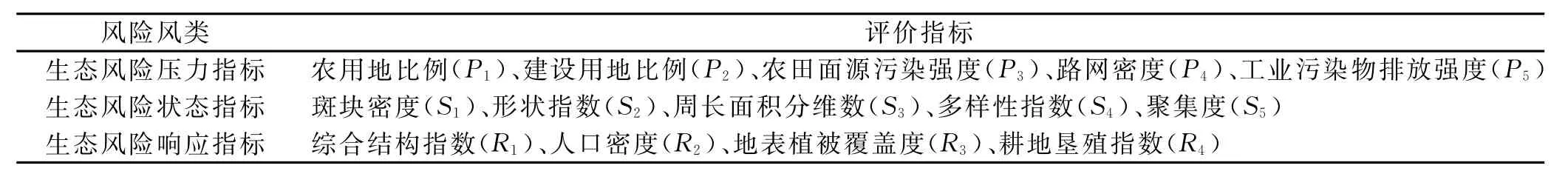

根据三峡库区土地利用方式的种类,结合区域地形地貌特征,以及区域经济社会状况和具体土地利用条件,确定由三峡库区重庆段土地利用产生的生态风险压力指标有5类:农用地比例、工业污染物排放强度、农田面源污染强度、路网密度和建设用地比例;生态风险的状态指标为斑块密度、形状指数、周长面积分维数、多样性指数;风险响应指标以综合结构指数、人口密度、地表植被覆盖度以及耕地垦殖指数为主要指标(表1)。

表1 土地利用生态风险评价指标体系

3.3 评价指标权重确定

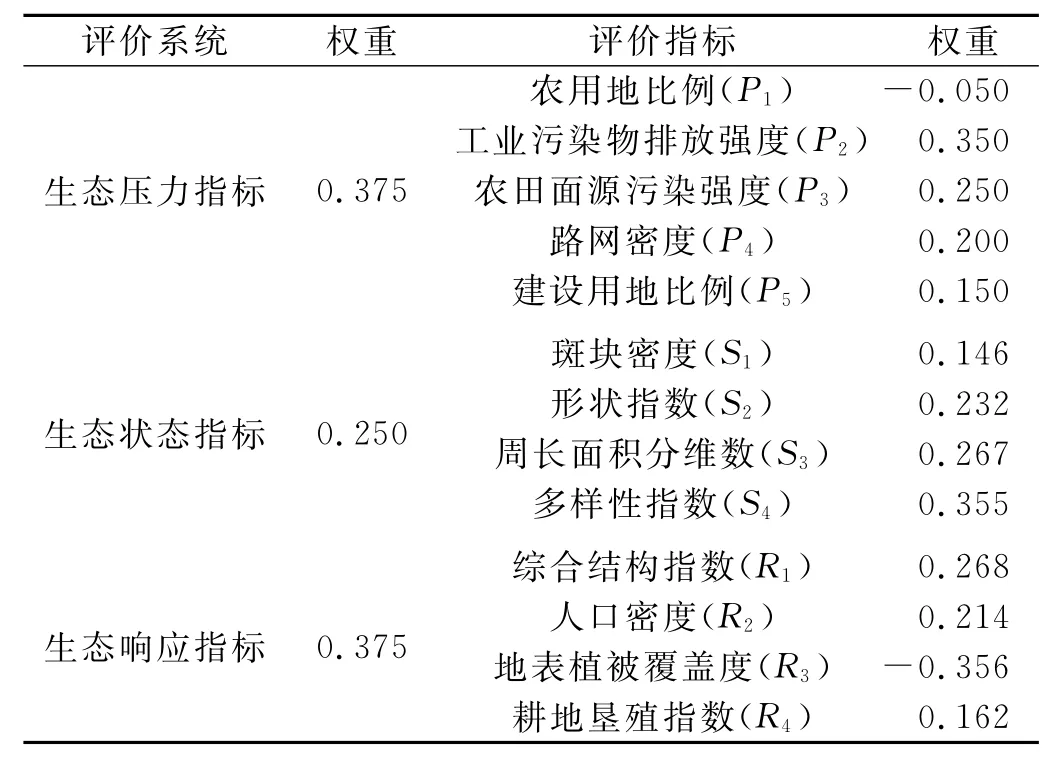

通过AHP构建判断矩阵,利用matlab软件计算矩阵的最大特征值及特征向量,得到各指标值以及生态风险压力、生态风险状态和生态风险响应的权重(表2)。

表2 三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险评价指标及其权重

从表2可以看出,压力、状态和响应各指标对土地利用风险的影响存在明显差异。在生态压力中工业面源污染的贡献最大,农业面源污染次之,而农用地比例与生态压力相关性最小,且对生态压力起负效应;生态状态各指标的权重从大到小依次为:多样性指数、周长面积分维数、形状指数、斑块密度;生态压力各指标中地表植被覆盖度贡献率较高,综合结构指数和人口密度权重相当,耕地垦殖指数的相关性最小。生态压力、生态状态、生态响应3个子系统在整个评价单元土地利用生态风险中的相对权重,也揭示了它们之间的相对重要性关系,其中生态压力权重值为0.375,这是由于区域所面临的风险压力是生态风险的来源,对生态风险的影响大;生态响应权重与生态压力相同,区域面临风险压力时所反映出的风险大小是生态风险的直观表征;生态状态与生态风险的影响最较小,权重为0.25。

3.4 评价结果

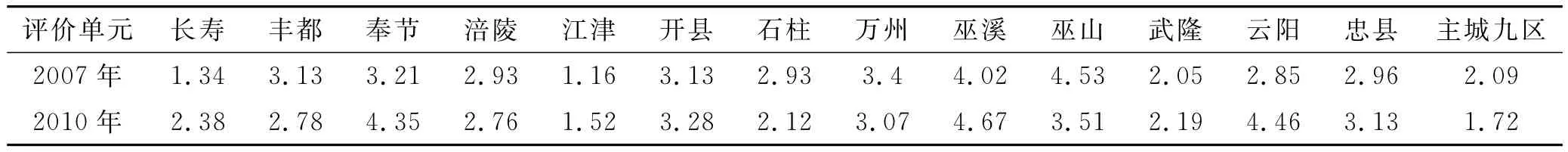

根据公式(3—4),在ArcGIS软件支持下,计算得到评价单元生态压力、生态状态、生态状态以及综合生态风险评判结果,见表3。

表3 三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险评价值

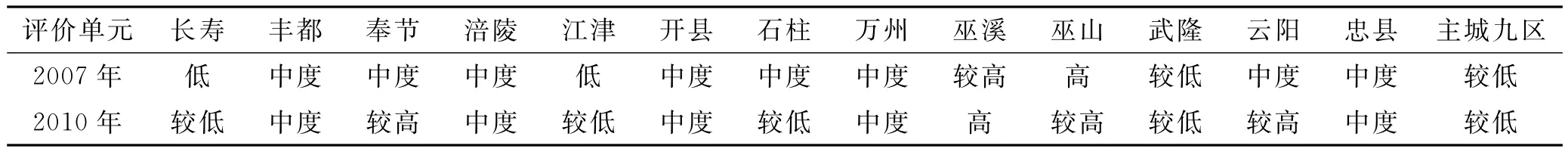

根据综合风险值的最大值和最小值在ArcMAP中采用四舍五入法将评价结果进行分级,将其分为高风险区、较高风险区、中等风险区、较低风险区、低风险区共5个等级,结果见表4。

表4 三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险等级

4 结果与分析

4.1 土地利用生态风险时间变化特征

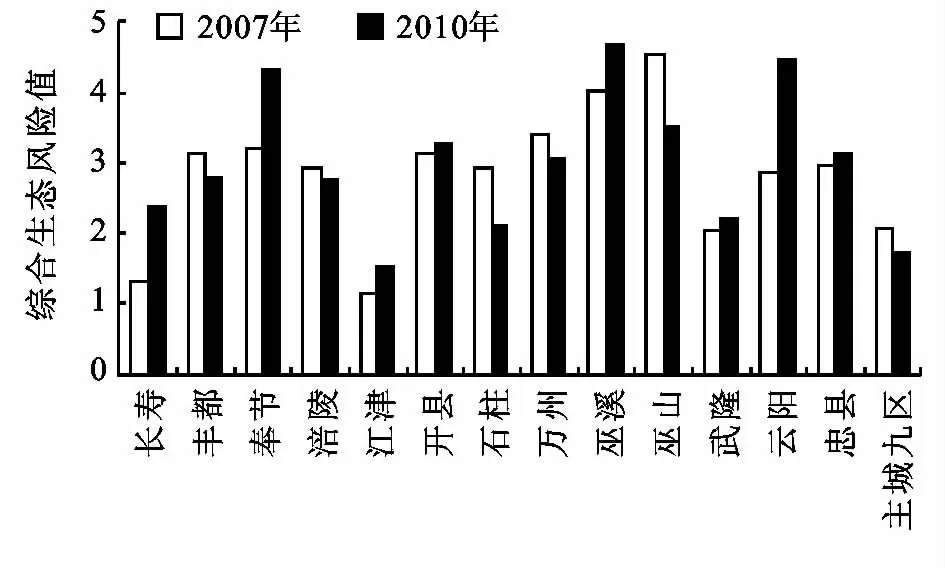

4.1.1 生态风险值时间变化特征 三峡库区屏障带重庆段土地利用风险值总体有明显增大趋势。2007年,库区屏障带重庆段土地利用生态风险平均值为2.84,2010年为2.99,比2007年增加了0.15,增加比例为5.5%,年增幅为1.8%。可以看出,三峡库区重庆段屏障带土地利用生态环境总体以一定的速度与规模恶化,长期发展的结果堪忧。

三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险值呈两头小、中间大的梭行分布。2007年,其生态风险最大值为4.53,最小值为1.16,主要集中在2.5~3.5之间;其中风险值在1~2.5之间的有4个区县,包括江津、长寿、武隆及重庆主城九区,占总体评价单元的28.57%;风险值在2.5~3.5之间的有8个区县,占评价单元总数的57.1%;风险值大于3.5只有巫溪和巫山,只占评价单元总数的14.29%。2010年,其生态风险分布在1.22~4.67之间;其中,风险值小于2.5的有5个评价单元,包括长寿、江津、石柱、武隆以及重庆主城九区;风险值在2.5~3.5之间的有5个评价单元;风险值大于3.5的区县有4个,包括奉节、巫溪、巫山及云阳。

三峡库区屏障带重庆段各评价单元的生态风险值时间变化差异明显。2007—2010年,奉节、巫溪、云阳及忠县4个评价单元明显增加;奉节因其土地利用综合结构指数的大幅增加导致其生态风险变化明显,因此防治生态风险应从土地利用结构抓起;路网密度以及工业污染的增加对巫溪生态风险的增加起主要作用;云阳土地利用生态风险值的增加因其农业面源污染、路网密度以及土地利用综合结构指数多项因素的增加,生态风险的治理应从多方面进行综合管制;长寿生态风险值增加的主导因素是工业污染的增加,大型重工业的迁入使得其工业污染大量增加。石柱、巫山的土地利用生态风险值显著降低,石柱工业污染的大幅降低,而对生态风险呈负相关的农用地比例以及植被覆盖指数的增加导致其土地利用生态风险显著降低;巫山由于高速公路的修建导致路网密度增加,但其植被覆盖指数也显著增加,使得其生态风险值不增反减,且变化明显。其余评价单元存在变化,但不明显(图1)。

图1 2007-2010年三峡库区屏障带重庆段综合生态风险值

4.1.2 生态风险等级时间变化特征 从风险等级来看,三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险以中度风险为主,2007年中度风险的评价单元有8个,低风险和较低风险包括长寿、江津、武隆以及主城九区4个评价单元,而仅有巫溪和巫山两个区县属于高风险及较高风险;2010年丰都、涪陵、开县、万州、忠县5个区县的屏障带属于中度风险等级,其中除开县、忠县外,其他3个区县皆为长江横穿区域,屏障带面积较大;较高风险与较低风险生态风险的区县个数相差为1,较高风险区域包括奉节、巫山、云阳3个县,而长寿、石柱、武隆、主城九区则表现出较低的生态风险;而巫溪县内的屏障带呈现高风险。风险大小在外界其他因素一定的情况下,取决于人类活动的范围及力度,在一定强度的开发活动下,范围越大,风险越大;在某一范围内,开发强度越大,风险越大。

三峡库区屏障带重庆段的土地利用生态风险等级的转化存在一定规律。由表4可以看出,丰都、涪陵、开县、万州、武隆、忠县以及主城九区的土地利用生态风险等级未发生改变;长寿、奉节、江津、巫溪、云阳的风险等级升高;仅有石柱以及巫山两个评价单元的生态风险等级降低,说明三峡库区屏障带重庆段的土地利用生态风险由2007年到2010年存在一定的恶化,急需治理。其中长寿由低风险转为较低风险,奉节由中度风险转为高风险,江津由低风险转为较低风险,巫山则由高风险转化较高风险,由此可得,三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险等级的转化都在相邻两个风险级之间,未发生跨级转换。

4.2 三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险空间变化特征分析

根据2007及2010年三峡库区屏障带重庆段的土地利用生态风险等级分布情况,制作三峡库区屏障带重庆段2007及2010年土地利用生态风险等级分布图(图2—3)。

图2 2007年三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险等级

图3 2010年三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险等级

由图2与图3可直观看出,2007年三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险东北高,西南低。位于重庆东北的巫山表现出高风险,因为该区域的经济相对落后,人地矛盾突出,对土地的利用强度较高;处于三峡库区中段的奉节、云阳、万州、开县、忠县、丰都、石柱等表现出中度风险,该区域距离重庆1小时经济圈相对较远,经济发展受核心经济圈影响小,发展相对较慢,对土地利用强度较弱;西南区域包括长寿、武隆及主城九区属于较低风险或低风险,此区域为重庆经济发展最快的区域,土地利用的集约度高,粗放型浪费较少,从而生态风险较低;而最西南部的江津则隶属于低风险。2010年三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险分布规律与2007年相似,都表现为由东北向西南逐步降低,高风险与较高风险区域仍位于重庆东北部,具体包括巫山、巫溪、奉节以及云阳;而万州、开县、忠县、丰都、涪陵仍为中度风险;长寿、江津、石柱、武隆及主城九区属于较低风险,无低风险区。

2007—200年,从空间动态来看,三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险空间分布规律未发生较大改变。高风险与较高风险区域扩大,将奉节与云阳也涵盖在内;由于江津与长寿的生态风险增加,低风险区域消失。

5 结 论

采用三峡库区2007年、2010年遥感数据、社会经济数据以及环境监测数据,基于PSR模型构建评价指标体系,利用综合模糊评判法对三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险进行评价。得出如下结论:

(1)基于PSR模型构建评价指标体系,利用层次分析法确定评价指标权重,采用综合模糊评判法对三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险进行评价是可行的。

(2)三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险时间变化特征为:土地利用生态风险等级的转化都在相邻两个风险级之间进行,未发生跨级转换。其中长寿、奉节、江津、巫溪、云阳的风险等级升高;仅有石柱以及巫山两个评价单元的生态风险等级降低。土地利用生态风险由2007年到2010年存在一定的恶化。

(3)三峡库区屏障带重庆段土地利用生态风险空间特征为东北高,西南低,由东北向西南逐渐降低。2007—2010年,空间分布规律未发生较大改变。高风险与较高风险区域扩大,将奉节与云阳也涵盖在内;由于江津与长寿的生态风险增加,低风险区域消失。

[1] 史培军,潘耀忠.深圳市土地利用/覆盖变化与生态环境安全分析[J].自然资源学报,1999,14(4):293-299.

[2] 袁艺,史培军.快速城市化过程中土地覆盖格局研究:以深圳市为例[J].生态学报,2003,23(9):1832-1840.

[3] 刘勇,张红,尹京苑.基于土地利用变化的太原市土地利用生态风险评价研究[J].中国土地科学,2009,23(1):52-61.

[4] 孙洪波,杨桂山,苏伟忠,等.沿江地区土地利用生态风险评价:以长江三角洲南京地区为例[J].生态学报,2010,30(20):5616-5625.

[5] 任志远,张艳芳.土地利用变化与生态安全分析[M].北京:科学出版社,2003:93.

[6] 杜静.生态风险评价的数学模型及应用研究[D].兰州:兰州大学,2009.

[7] 刘燕华,李秀彬.脆弱生态环境与可持续发展[M].北京:商务印书馆,2001:21.

[8] 刁承泰,黄京鸿.三峡水库水位涨落带土地资源的初步研究[J].长江流域资源与环境,1999,8(1):75-79.

[9] 陈书卿,刁承泰.三峡库区生态经济区用地结构变化及演变趋势:以重庆市梁平县为例[J].水土保持通报,2009,29(5):160-164,173.

[10] 杨达源,任朝霞.入世后三峡库区的可持续发展研究[J].长江流域资源与环境,2002,11(4):314-316.

[11] 洪惠坤,陈智,吴彦山,等.三峡移民安置区土地环境问题与生态利用模式:以重庆市巫山县为例[J].西南师范大学学报:自然科学版,2009,33(1):144-148.

[12] 苏维词.三峡库区消落带的生态环境问题及其调控[J].长江科学院院报,2004,21(2):32-35.

[13] 刘春,姜德义,任松.三峡库区消落带典型地质灾害成因分析[J].中国矿业,2004,13(10):53-55.