平衡对称的“曼陀罗”——小议“曼陀罗结构”被广泛应用的原因

2013-08-17张旻萌河南财经政法大学艺术系河南郑州450000

张旻萌 (河南财经政法大学艺术系 河南郑州 450000)

曼荼罗是梵语“Mandala”的音译,还有曼陀罗、满荼罗、漫恒罗、曼拿、曼荼等音译;意译有两种,分别是旧译的“坛城”“道场”和新译的“轮圆足具”“聚集发生”。

最初曼荼罗充满象征的形式源于印度密教修行者在修行时,为防止魔众入侵,在修法场地筑起的圆形或方形的土台。现在一般指将代表佛、菩萨等诸尊的神像或种子字、三昧耶形等,以一定秩序排列的图案。(图一)

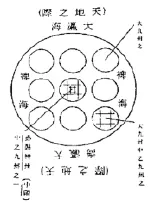

本文中要讨论的“曼荼罗结构”是心理学家荣格,在证明“无意识秩序”的普遍性时,所找到的一种典型图案,它是一种脱离了宗教意义,单纯指以中心点对称,由方形、三角形、圆形这些几何图形,组合成的图案(图二)。其外周多为正圆形,中间有一个正方形,然后四等或以四的倍数等分。

大曼荼罗(图一)

“曼荼罗结构”平面图(图二)

一、“曼陀罗结构”的多种表现形式

在中国,我们对于这个世界一直都有着“天圆地方”的认识,圆天方地笼四野。战国时期的宇宙模式,更是一个九宫八方的“曼荼罗结构”。(图三)

在中世纪早些时候,基督教中在表现基督形象时大多将基督置于中心,旁边是四个福音传教士,或在基本方位上安有象征这些传教士的东西。类似的,埃及人在表现荷拉斯和他的四个儿子时也借用了形式。

战国九宫八方图 (图三)

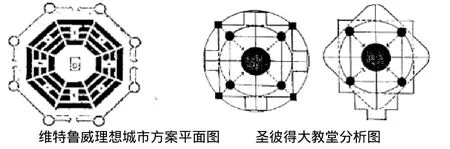

在建筑设计与城市规划中,采用的许多固定模式正是来源于曼荼罗原型,其形式满足了政治、宗教、审美及构图美感在内的多种需求。从古至今,无论在印度,中国以及许多欧洲国家,其城市布局和建筑设计中都能嗅到曼荼罗结构神秘的气味。新石器时代氏族居住部落的考古发掘,向我们展示了古代氏族部落居住时以首领的屋子为中央,其他部落成员的小屋以同心圆结构环绕排列,是典型的 “曼荼罗结构”布局。文艺复兴时期,欧洲学者提出的关于“理想城市”的方案,参照了“曼荼罗结构”特点。罗马圣彼得大教堂的分析图:勃拉孟特和米开朗基罗的方案也都体现出“曼荼罗结构”的构图关系。(图四)

(图四)

美国艺术史家库马拉斯瓦米曾经指出:“人类总是用某种……方式,将他们自己的建筑物,同宇宙的,或超自然的原型结合在一起。”

二、“曼荼罗结构”形成的心理动力

我们生活在一个对称的世界,从无机物方面看,人们通过对自然界的晶体结构测定,确定了其空间排布结构的对称性,如:等轴,四方,三、六方,斜方、单斜和三斜晶系;晶体与X射线的衍射反映出了晶体原子排列的结构对称性;金属的配位场理论体现了过渡金属的电子结构的对称性等等。宇宙中绝大部分星体呈现球对称,这些物质或宏观、或微观的对称形态是由万有引力与基本粒子层面的结构所决定的。

人类通过视觉、听觉、嗅觉、触觉对这个世界进行了解,大量的信息经过这些渠道汇入人脑,经过一些逻辑组合,逐渐形成人类思维中的理性情感。人类在进化过程中关注着身边形形色色的对称之物,其思维也不由自主地追求着对称,这表现为人类思维是以二元对立方式运动的,如由人类理性思维发展而来的“时间秩序感”中,“过去”和“未来”以“现在”为中心对称。佛教中表现释迦牟尼今世、前生与未来的“三世佛”,正是人类这种“时间秩序感”的表现。还有一种时间上的对称那就是音乐。音乐家都追求匀称,最浅显的例子就是节律——在时间维上等间距重复。我们欣赏巴赫的曲子时,就感觉仿佛是沿着一条优美的旋梯不断向上攀登,不断在更高的平面上被原有的风景所打动。

平锅形陶器(图五)

从感受身边万物的对称形态,到产生时间秩序、空间秩序感,人类对平衡和对称有着强烈的心理追求。在形象思维加上抽象思维并且进一步发展的前提下,使用了大量的圆、方、三角、十字形等对称图形,并且整体布局讲究平衡对称,接近人类所认为宇宙构造内涵的“曼荼罗结构”形式,最终形成。并且,由于 “曼荼罗结构”以中心对称完美形式满足了人们对平衡、对称形式的需求,被广泛的应用于世界艺术、设计领域中。如公元前三十世纪末,基克拉迪斯群岛的平锅形陶器(图五)中就装饰有,同心圆、连续漩涡、三角形、之字形的纹饰。

对平衡的需求既是人类意识进化的结果,也是人类对“曼荼罗结构”追求的一种动力。正是因为这种动力,“曼荼罗结构”在被人类接受时,更容易受到深层而强烈的心理冲击。

综上所述,“曼荼罗结构”形式在世界艺术设计中的广泛体现不是一种偶然现象,形成“曼荼罗结构”这一对称形式的心理动力,是多方面因素综合作用的结果。

本文认为这些因素首先是,物质世界对称性特征对人类思维二元对立性的影响,对艺术创造时,对称的结构符号和一些抽象稳定的几何图形使用的影响;其次,源于原始人对动荡不安的对象世界的惶恐感;最后由于人类心理发展复杂化引起的对原始混沌状态的追求。“曼荼罗结构”中心对称的形式与其所拥有的秩序感、稳定感,满足了人类思维对秩序与和谐的需求,所以其才能广泛的体现于世界艺术、设计文化中,成为人类共同拥有的经典结构图式。

注释:

[1]由于曼荼罗在密宗中被认为是真理之表征,犹如圆轮一般圆满无缺,因此也有将其译之为“圆轮足具”.

[2]密宗中认为三昧耶是诸佛或诸尊为了救度一切众生所发起的本愿。这种本愿以契合的形象,如金刚杵、莲花、宝塔、弓、剑、箭、印契等示现,就称为三昧耶形.

[3][美]Coomalaswame selected papers(第一册),转引自王贵祥、《东西方的建筑空间——传统中国与中世纪西方建筑的文化阐释》、百花文艺出版社、2006年、第一版、第284页.

[4]以上结论来自马树人编、《结构化学》、2001年、第一版、化学工业出版社.

[1]尕藏加.《雪域的宗教》.2003年.第一版.中国藏学出版社.

[3]胡志毅.《世界艺术史·建筑卷》.2003年.第一版、东方出版社.

[4]马树人编著.《结构化学》.2001年.第一版.化学工业出版社.

[5]李立.《曼荼罗的文化学浅释》.《民族艺术研究》.2002年.05期.第50页.