中国气象词典编纂史述略*

2013-08-07卢华国

卢华国 李 平 张 雅

(卢华国 李平 张雅 南京信息工程大学语言文化学院 江苏 210044)

(卢华国 南京大学外国语学院 江苏 210093)

引 言

我国气象词典的编纂历史悠久、源远流长,成绩可观,在整个专科词典编纂史中也占有重要的位置。气象词典的编纂对气象知识的记录与传播、气象学科和气象事业的发展更是起到了直接的推动作用。然而,相对于气象词典的研编实践而言,我国辞书学研究领域对气象词典编纂历史的研究却相对薄弱,甚至可以说是有所忽略。这在一定程度上制约了气象学相关研究以及气象词典编纂的发展与进步。本文拟就我国气象词典的编纂历史开展专题研究,发掘和梳理相关史实,并在此基础上初步勾勒出我国气象词典编纂的概貌。

一、气象词典编纂史研究现状

同其他人文社会科学分支一样,史的研究是辞书学研究的一个重要子课题。随着辞书学研究的整体推进,辞书史研究也百花齐放,呈现出了编纂观、类型观、语言观、社会文化观等多个视角(蒋文凭2010)。我们认为,就辞书与所涉学科之间的关系而言,辞书史研究还可以开辟学科观这一路径。在通史研究已经取得阶段性进展的情况下,辞书史研究在宏观和微观方面宜二者并举,从而做到“见木又见林”。气象词典编纂史既是专科词典史的一个研究课题,又是辞书史研究的重要组成部分。因此,对气象词典编纂史进行专题研究是专科词典史微观研究深入发展的需要,也是描绘辞书史这一巨幅画卷的有益补充。

然而,纵观国内专科词典和辞书史相关著述,有关该课题的研究基本上还是一片空白。专科辞典学》(1991)是国内首部专科词典研究方面的专著,专辟章节介绍专科词典史,列举了我国从古代至近现代不少有重要代表意义的专科词典。但遗憾的是,这部分内容未曾涉及气象词典的编纂。《中国辞典史论》(2006)是一部关于辞书史的专著,篇幅宏大、内容详尽,时间跨度达2000年,堪称该研究领域的鸿篇巨制。虽然该书对不同时期的专科词典编纂时有论述,却同样缺少气象词典方面的相关内容,全书仅提及一部气象词典(即《气象学词典》,世界气象组织,科学出版社,1977)。我国关于气象史研究的相关著述对气象词典方面的涉及也非常有限。温克刚(2004:729)在《中国气象史》中概述了气象出版社建社以来气象词典出版的情况,介绍了陆续配套出版的系列“外汉大气科学词汇辞典”和《英汉大气科学缩略语词汇》《大气科学辞典》《中英法俄西国际气象词典》《世界气象组织常用缩略语词典》等四部气象词典。书中的相关论述只有寥寥数语,而且对其他时期、由其他出版社出版的气象词典概无涉及。

二、气象词典编纂史研究原则

气象词典是以气象知识为收录对象的一类专科词典。因此,理论上气象词典编纂史可以置于辞书史中进行研究。而实际情况是,辞书史往往偏重于对语文类词典的研究,对专科词典着墨不多,对气象词典的关注就更少了。就目前已经出版的专科词典方面的专著和论文来看,也多集中于对专科词典编纂原则的讨论。即使涉及专科词典编纂史,其研究重心也往往囿于那些对专科词典发展有重要意义的词典和事件,并不特别关注与某一学科相关的词典编纂情况。纵然偶有提及,也是片言只语的散论,难以满足单科词典编纂史研究在深度与广度方面的要求。

雍和明(2006:502)指出:“相对于语文词典,专门辞典与百科辞典的最大特点就是与其他相关学科领域密切影响、互相促进。相关学科的发展状况直接影响专门辞典和百科辞典的编纂出版,而专门辞典和百科辞典的发展也极大地促进相关学科的普及和提升。”有鉴于气象词典与气象学科之间的联系,我们认为,只有在气象研究史的视野中,气象词典编纂史才能得到系统而充分的研究,气象词典编纂史的研究意义才能得以彰显。换言之,气象词典研究除了总结气象词典的编纂和出版特征、为后来的编纂工作提供参考外,还应该揭示气象词典编译与气象学科研究之间的互动关系。孙迎春(2008:6)指出:“各种知识一旦进入词典,就似乎置身于一个秩序井然的宝库,不仅可供当代人查阅,而且年代久了更显出历史价值,展现各学科之足迹,有利于学术研究。”因此,气象词典编纂史研究应该从气象词典编纂的角度展现气象科技研究,乃至整个气象事业的发展轨迹。正如雍和明(2006:478)所言:“专科词典直接服务于各个学科领域,在一定程度上成为一个国家或地区社会发展和科技进步的晴雨表。”我国历来就有盛世修典的传统,而正是这些类书和典籍,承载了我们丰富的历史,涵纳了民族的精神遗产。气象词典亦不例外,其编纂质量的高与低、数量的多与少无不为了解支撑气象事业发展的经济和社会概貌开启了一扇窗。

三、气象词典编纂的萌芽和成型期(唐代至1949年)

虽然我国古代气象研究取得了一些重要成就,但是由于受“轻分析、重直觉”的传统思维方式的影响,并无像亚里士多德《气象通典》那样的著作。因此,“在引进西学之前,气象学从未超越利用谚语预测天气的阶段”(竺可桢1918)。唐黄子发的《相雨书》以谚语形式总结了唐以前的天气经验,被誉为“预报风雨专书”(洪世年,刘昭民2006:44)。由于全书分为候气、观云、察日月并宿星、会风、详声、推时、杂观、候雨止天晴、祷雨、祈晴共十篇,体现出了一定的结构性,因此兼具临时查阅的功能。杨祖希和徐庆凯(1991:38,298)认为中国古代的工具书往往以“书”为名,在供系统阅读的同时,又都程度不等地具有比普通书更强的检索性,是“一身二任”的著作。依照二位对古代专科词典的宽泛理解,《相雨书》可算作是我国最早的气象词典。但是,不难发现《相雨书》缺乏词典文本最基本的双重结构(宏观结构和微观结构),难以同普通书籍区分开来。元《田家五行》收录了更多的气象谚语,然而文本方面也存在类似的结构问题。以现代标准看,这类古书只能看作是气象词典的雏形。由于气象学科发展滞后且辞书编纂依然处于摸索阶段,我国古代的气象词典编纂质量和数量极为有限,经历了漫长的萌芽期。

清末华蘅芳(1833—1902)等人对西方气象书籍的译介既为现代气象学的建立打下了基础,又产生了编纂外汉气象词典的切实需要,而翻译过程中对外来术语的定名更是为后来的气象术语词典编纂做了最直接的准备。1932—1942年,国立编译馆译名委员会各学科组与各科学术团体协作,先后完成了自然科学、社会科学的多个学科领域的译名统一工作,并将统一公布的术语出版付印(李亚舒,黎难秋2000:474),其中就包括1932年国立中央研究院气象研究所出版的《气象学名词中外对照表》。该表涉及五种语言,采用横排法,依次是汉、英、法、德、日,但真正充当词目的是位居第二的英语术语,按字母顺序排列,其他语种则以术语对译词形式出现,已具有词典文本宏观(词目及排列)和微观(左项和右项)的双重结构。据我们收集的资料看,该对照表当属现代意义上中国最早的气象词典。国立编译馆成立以后,于1935年开始《气象学名词中外对照表》的修订工作,第二年四月完成初稿。在经过胡焕庸、竺可桢等专家组成的气象学名词审查委员会两次审阅后,于1937年公布,改名为《教育部公布气象学名词》(国立编译馆1939:4)。该词典除增加序言外,还调整了五种语言的顺序,将作为主词目的英语术语放在第一位,汉语作为确定名置于最后,结构上更趋合理。这两部多语词典表明我国的气象词典编纂已经初步成型,而其中的术语定名更是为新中国继续开展译名统一工作奠定了良好的基础,当时审定公布的许多科学译名一直沿用至今。

由于我国古代对汉语语言研究已经达到了相当水平,加之古代中国社会文明发展水平对其他民族和国家的影响,古代汉语同其他同时期语言相比是一种强势语言,因此,我国的汉语单语语文词典先于汉语双语词典问世,并成为后者(包括来华传教士编写的双语词典)编纂的基础。而我国气象词典的编纂,虽然雏形是汉语单语著作,反映了我国古代经验式气象研究的成果,但因未形成现代意义上的科学研究体系,故在术语系统构建方面有所缺失,气象专科词典的编纂也就没有了依托。我国真正意义上的气象专科词典编纂的起步,主要得益于我国现代气象学科体系的形成与发展,其早期阶段走的是一条引进之路,成果主要是编译而成的多语对照术语词表,进一步验证了专科词典与相关领域学科建设密切相关的特点。

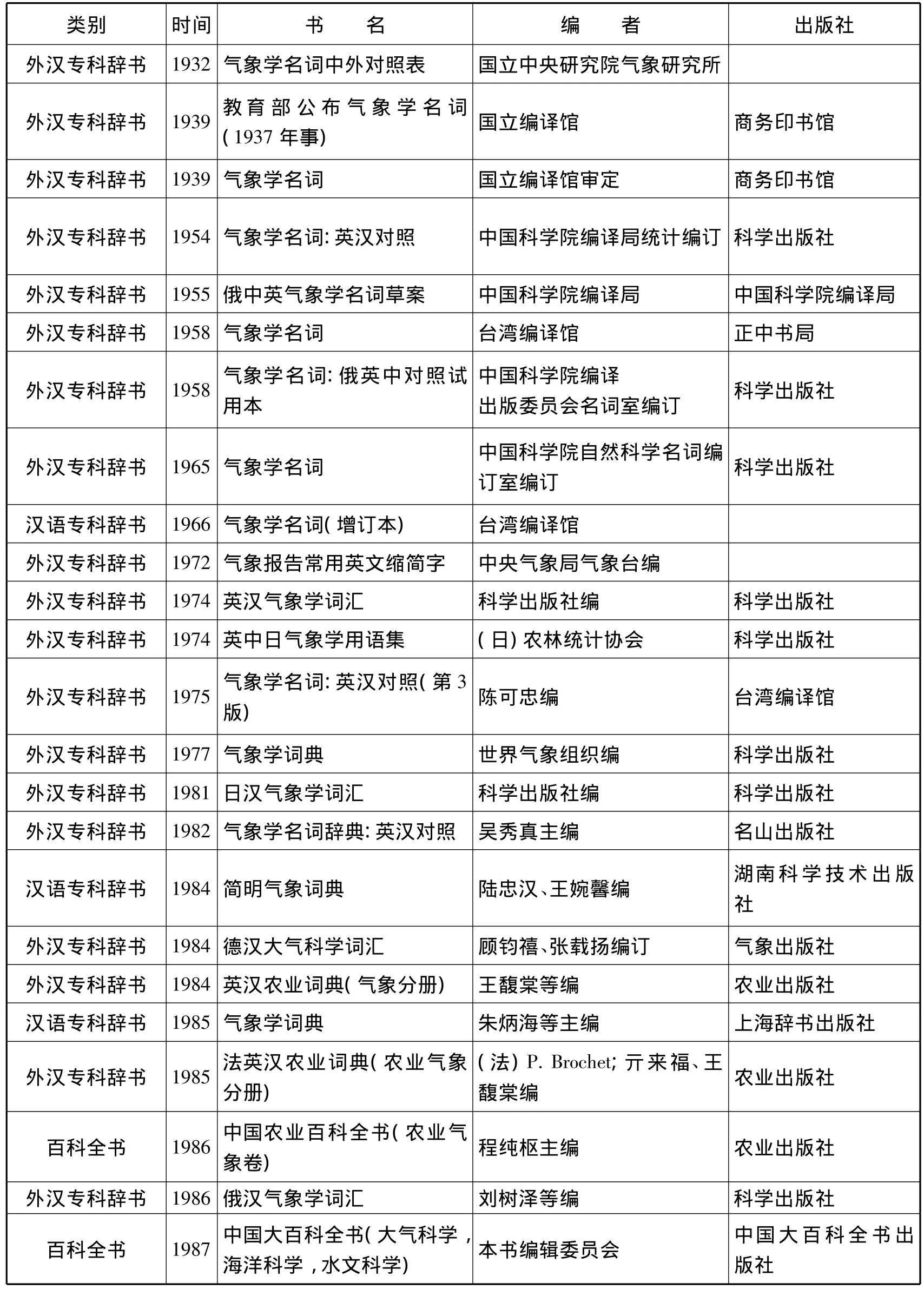

四、气象词典编纂的停滞和发展期(从1949年至今)

1949年以来我国编译出版气象词典共57部,可大致分为停滞期和发展期,这与新中国气象事业、与气象学研究的发展历程是基本一致的。前一时期是指1949年新中国成立之初至1978年改革开放前,共出版气象词典11部(约占编译出版总数的19%)。“新中国建国以后的17年中,由于编纂专科词典的疑难杂症太多,而且大都涉及禁区和禁忌,专科词典几乎未列入出版社的议事日程。”(杨祖希1989:490)而“新中国建立后,气象事业百废待兴、百事待办”,从“20世纪60年代开始,由于受‘左’的影响和‘文化大革命’的破坏,气象事业发展受到严重干扰”。(中国气象局2009)在这样的大背景下,气象词典编译几近停滞。这一时期基本沿袭了民国时期的术语翻译与整理工作,30年间只出版了11部较为单一的外汉气象术语对照集。

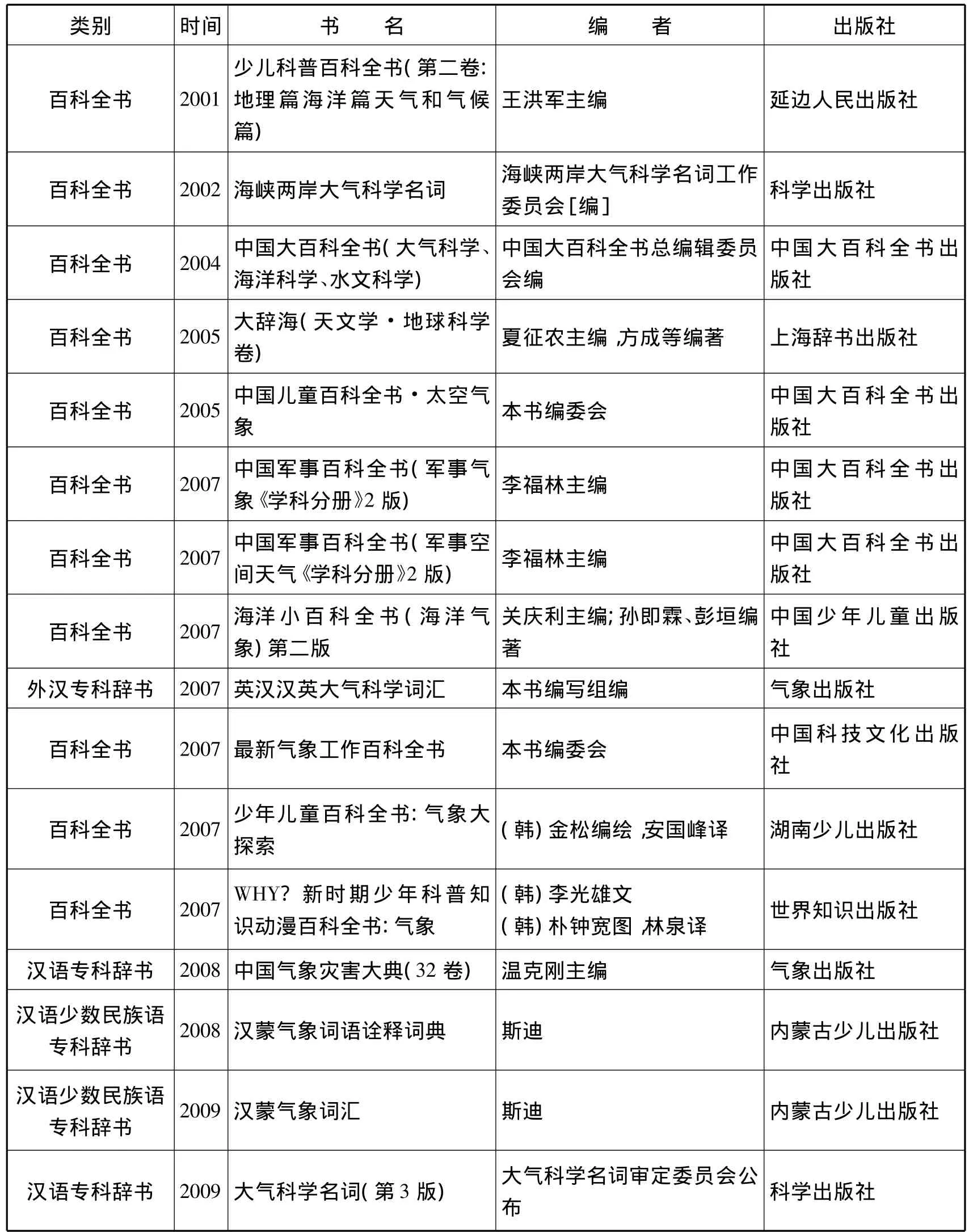

后一时期是指1978年至今,共出版气象词典46部(约占编译出版总数的81%),是中国气象词典的主体。“十一届三中全会以来,在拨乱反正、实事求是强劲东风的催发下,迎来了我国辞书事业百花吐蕊、群芳争艳的春天,其中尤以专科词典为甚。”(杨祖希1989:490)两次国家级辞书规划对气象词典的编译和出版起到积极的推动作用。特别值得注意的是,“第二次全国辞书编写出版规划中……不仅包括了语文辞书,而且专科类和百科类辞书(百科全书)也都被纳入出版规划之中……”,具有明显的政策性导向作用,极大地促进了包括气象词典在内的专科辞书的编译和出版。“20世纪70年代后期至现在,是新中国气象事业改革开放、快速发展时期。”(中国气象局2009)气象科技的重大发展、气象教育的不断完善、气象队伍的发展壮大以及气象事业与国际的接轨都使得整理、传播和交流气象知识的需要变得尤为迫切。这从根本上促进了气象词典编纂事业的发展。

这一时期编纂出版的气象词典的数量达到前一时期的4倍还多,主要有以下特征:首先,词典体系、语种齐全。既有学术研究型词典,如《大气科学辞典》,也有面向气象爱好者和少年儿童的知识普及型词典,如《趣味天文气象辞典》,能满足不同层次读者的需要。外汉类词典20部,依然占有相当大的比重。汉语类23部,首次超过外汉类词典的数量。少数民族类3部,填补了这方面的空白。其次,在自主研编方面发展尤为迅速。作为该类词典中的代表,《大气科学词典》是“我国迄今最全面的、具有中国特色的一本大气科学方面的工具书”(温克刚2004:729)。最后,特别值得注意的是,这一时期的气象词典编译出版开始向数字化和网络化迈进。例如,《中国大百科全书》(包括大气科学·海洋科学·水文科学卷)已经有了光盘版或网络版,《大气科学词汇》等词典已经借助金山词霸等词典软件实现了数字化。

尽管发展期的气象词典编纂取得了不俗的成绩,然而也存在以下问题:外汉词典类型单一,多为双语或多语词汇对照型,缺乏为非气象专业译者和LSP学生编纂的积极型词典;少数民族类和高质量汉英(或其他语种)类词典编纂还比较薄弱,难以适应少数民族气象事业的发展和气象涉外事务的新需要;数字化和网络化整体上程度不高,与国外同类词典(如Glossary of Meteorology[1])还存在不小的差距。这意味着今后的气象词典编纂除了在语种、类型方面继续完善外,还应该突破纸质词典电子化的简单模式,真正发挥数字媒介的优势,提高数字化、网络化的水平,更好地服务读者。

气象词典编纂事业的盛衰,除了遵循辞书编纂自身的规律、受到气象学科的制约外,还与经济和社会的发展水平休戚相关,大型气象专科词典编纂尤为如此。由中国气象局组织力量编纂而成的《中国气象灾害大典》特别值得一提。该典的参编人员涉及全国31个省,加上综合卷共32卷,约2000万字,不仅是一部巨型资料性工具书,还是一部全面介绍气象灾害的百科全书,在单科性专题辞书中实属罕见。由于工作量巨大,该词典由上千名气象专家参与编纂,耗时达14年之久,被国家“九五”“十五”“十一五”规划先后列为重点出版图书。如果没有国家从政策与经费方面给予的支持,没有整个文化事业的繁荣,没有经济和社会的发展作为坚强后盾,不仅大型气象辞书的编纂是不可想象的,即便是小型辞书的质量也难以得到保障。整个气象词典编译事业所表现出来的时代特征,个别大型辞书编纂所需要的大量人力和物力支持,都从一个侧面折射出民族与社会的巨大变迁。从这个意义上讲,研究气象词典史既是研究气象史,又是研究民族社会发展史。

五、结 语

综上所述,我国的气象词典编纂历史悠久、成绩可观,但是目前还缺乏相关的专题研究。本文对相关史实进行初步的搜集与整理,以勾勒出我国气象词典编纂出版史的概貌。必须指出的是,本文只是以粗线条勾勒气象词典史的轮廓。为了使之更加清晰,对某些有重要历史意义的气象词典进行深入的个案历史研究、将气象词典编纂情况同相近或相关学科的专科词典进行比较都能够带来新的启示。这说明气象词典史研究范围有待拓展,研究内容有待深入。只有更多的研究者共同参与才能将气象词典史研究推向前进。

附 注

[1] 参见 http:∥amsglossary.allenpress.com/glossary

1.国立编译馆.教育部公布气象学名词.上海:商务印书馆,1939.

2.洪世年,刘昭民.中国气象史(近代前).北京:中国科学技术出版社,2006.

3.蒋文凭.词典的社会文化史观.现代语文,2010(7).

4.李亚舒,黎难秋.中国科学翻译史.长沙:湖南教育出版社,2000.

5.孙迎春.科学词典译编.北京:中国对外翻译出版公司,2008.

6.温克刚.中国气象史.北京:气象出版社,2004.

7.杨祖希.专科词典蓬勃发展的十年.∥中国出版年鉴.北京:中国出版年鉴社,1989.

8.杨祖希,徐庆凯.专科辞典学.上海:上海辞书出版社,1991.

9.雍和明.中国辞典史论.北京:中华书局,2006.

10.中国气象局.新中国气象事业发展历程.http:∥www.cma.gov.cn/qxxw/xw/200909/P020091120762723561385.doc(2011—05—22).

11.竺可桢.Some Chinese Contributions to Meteorology.Geographical Review,1918(5).

附表 年以来我国编译出版的气象词典

(续表)

(续表)