灵性的物化——论陶艺创作材料与情感表达的关系

2013-08-07许浩

许 浩

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系 北京 100000

1、引言

艺术创作难免陷入形而上学的思考。画家涂抹颜料、雕塑家堆砌切割材料、摄影家捕捉镜头,他们通过手中的媒材,表达个体意识;现代陶艺是现代艺术的一个分支,所以作为陶艺家,则是利用手中的泥,表达自我价值。长久以来,在制陶的过程中,人们容易陷入对工艺魅力的追逐而忘却了对艺术本体的关注, 忘却了个体灵性的感受与存在,这其实是一种背离本源的创作行为。艺术创作强调艺术家的灵性、情感和艺术直觉,陶艺创作亦是如此。因此,作为一个陶艺创作者,我希望结合自己的创作体会,从陶艺创作所要面临的两个基本方面——作为主体的人的情感和作为媒材的泥出发,来尝试探讨陶艺创作中材料与情感表达的关系。

2、发现材料特性

每一种材料都有自己的生命和灵性,雕塑家布朗库西曾谈到“当你雕琢一块石头时,你将发现你手中的这块石头的精神及其属性,你将随着对这块材料的思考,而展开你的艺术构思”。①赫伯特.里德 《现代雕塑简史》,林荣森译,湖南美术出版社,1988.有人曾这样描述毕加索制作陶艺的情景,他捡起制陶工人丢弃的一个废坯,反复打量,然后用手随意地捏几下,一只活灵活现的鸽子便诞生了。虽然毕加索不是专业的陶艺家,然而因为其深厚的艺术修养,敏锐的洞察力和反叛精神,在陶人看来已然无用的废坯却被他重新释放出艺术的活力。

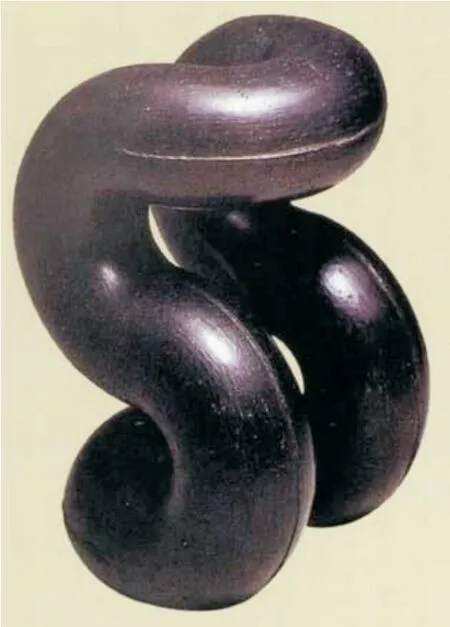

布朗库西作品

木头的质朴,岩石的古拙,金属的锋利,泥土的亲近,其实,每一种材料都具有自己的品格和灵性,而艺术家的职责,就是发现并释放材料的灵性。泥是陶艺创作中的主要媒材,因此本文中对陶艺创作材料的阐述主要以泥为主。接触过泥土的人都知道,泥存在着不同的物理阶段,泥浆、稀泥、湿泥、干泥、泥粉,如果我们带着感情去看它的话,就会发现这些状态其实就是泥的表情。生老病死、喜怒哀乐,泥也如人一样有着平缓、激动、高兴、难过的情绪和生命状态,只看作为艺术家的你如何去认识它发现它,并赋予它新的精神和审美意义。在这个过程中,艺术家犹如上帝,而泥则是亚当,你所需做的是给泥吹上带有你的精神的一口生气,如此,艺术的创作才算发生,灵性的物化才得以展开。

八木一夫作品

八木一夫作品

康德曾说,“当我们觉知一定对象的表象时,这表象中合目的性的单纯形式就构成鉴赏判断的依据,我们认为它只能是主观的,不可能是别的”。②康德 《判断力批判》上卷,宗白华译,北京商务印书馆,1964.吕品昌 《质变的泥性—关于中央美院雕塑系陶瓷研究班的教学和工作》,《雕塑》, 中国工艺美术学会出版,2001年第三期.“主观的”即人的。康德认为,合目的性的形式之所以美,完全取决于人的感知和体验。因此,材料最终呈现出一种什么样的状态,表达出怎样的情感特征,最终的决定权其实在艺术家手中,决定它们最终的精神属性的是艺术家本人。这个问题具体到陶艺创作中,也即是我们应该如何发现泥土的生命力来体现我们的灵性。

3、释放艺术灵性

艺术创作强调艺术家灵性的抒发,如何将自己的灵性融入艺术创作的媒材中,使之具有艺术表现力,是每个艺术创作者所关注的创作母题。辞海中对灵性有诸多解释,但以下一则最符合我的理解和需要:“灵性即人所具有的聪明才智,对事物的感受和理解的能力。”

基于此,要释放艺术灵性,首先我们就必须学会认识自己,不断的思考自己需要什么,为什么。在这个过程中,我们应该尝试去挖掘自己的兴趣爱好,塑造自己的个性魅力。正如陶艺家吕品昌先生总结他的陶艺教学时所说:“在平时的学习陶艺的过程中,不应只是热衷于一些细枝末节的技术,而应同时涉及各个方面,去感受周边的环境,去感受那些有利于个性发展,增进修养的事物,具体来说就是画画、听讲、看展览、参与学术讨论,总之充分地感知这个世界,要超越技术,发展自己的思想,不要死蹲工作室,要善于在生活和学习中发现闪光的东西。”③吕品昌 《质变的泥性—关于中央美院雕塑系陶瓷研究班的教学和工作》,《雕塑》,中国工艺美术学会出版,2001年第三期.作为陶艺界划时代的巨匠,八木一夫在做陶艺的同时兼具许多的兴趣爱好。他热爱音乐,从古典音乐到现代音乐,他都广泛关注,并以自己的音乐感知进行音乐评论。八木一夫一生还拍了许多数量客观的摄影作品。从照片的构图、意境均表明了他把握对象的敏锐性,他对摄影的论述早已超越了陶艺家的领域。由此我们发现,艺术家要进行创作,首先要在生活上有所感受,有所感悟,对于生活要有自己独到的理解和行为方式。在此基础上,能够发现生活中别人不能发现的细节和闪光点,并通过对这些细节的体会而引发独特的感受,从而引起艺术家情感上的波动,引发艺术创作的欲望。

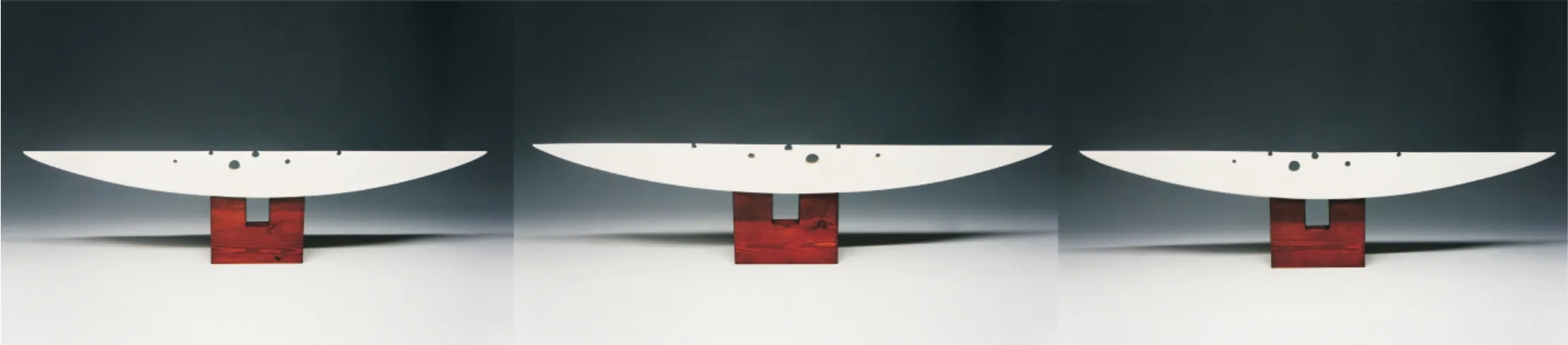

深见陶冶作品

深见陶冶作品

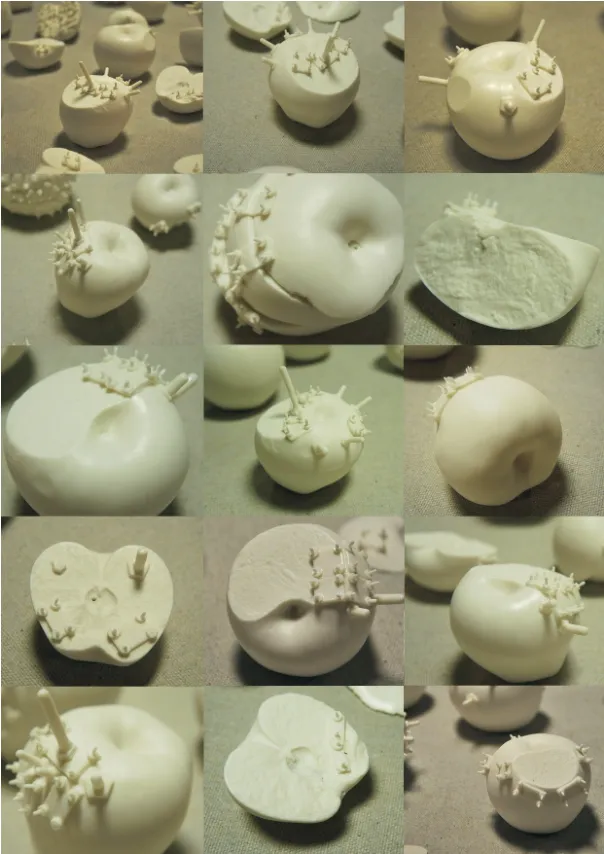

许浩作品-《apple@china》

许浩作品-《apple@china》局部

4、灵性与材料的结合

“艺术是人类情感符号的形式创造”④苏珊.朗格 《情感与形式》,刘大基 傅志强周发祥译,中国社会科学出版社,1986年8月.这是美国著名符号论美学家苏珊·朗格对艺术的定义,朗格甚至认为,艺术就是对情感的处理。我们看到,这里面的关键词,分别是“情感”、“符号”、“形式”和“创造”。那么作为现代艺术的现代陶艺显然应该拥有以上几个特质。所以我们可以总结,现代陶艺的创作行为应该是艺术家通过以泥土为主体的这一媒材来表达自己的情感和认识。

作为陶艺界划时代的巨匠,八木一夫的艺术实践及其经历无疑为我们的研究提供了很好的艺术个案。在创作的过程中,八木一夫不断将自己的情感融入泥土当中,倾听泥土的声音,感受泥土的温度,去寻找泥土与自己内心深处情感的契合点。他以卓绝的感知能力,去发现泥土中所不为人知的丰富和富有表现力的个性语言,通过自己的艺术处理,将自己的人本关怀和宗教意识融入到作品当中。如他的作品《SOS》、《风月》等,他以黑陶做为创作媒材,黑色容纳了世界所有的颜色,所以它本质、深邃、神秘而又耐人寻味,是最好的“精神代言人”,八木一夫通过对黑陶的处理,将自己的情感意识也如其他颜色般本吸收进黑陶的黑色中,封闭在自己的作品里,让人感到如宗教般符咒般的昭示。

深见陶冶是目前同时获得东西方陶艺界高度赞誉的少数日本当代陶艺家之一,他利用注浆成型的工艺,通过极简的造型处理,来诠释当代青瓷的新美学。当被问及创作的动力主要来自何处时,深见表示:我主要动力来自我想创作出能满足自己的作品。我没有去刻意表现,任何一个实体存在的造型,那或许是存在潜意识里的。我想要表现的就是我的生活方式,它们是关于天地间的交会之际,屋顶微隆的波浪线,或者是延绵的山脉等,它们自然而然融合其中,化而为一,而非分离的模仿,那是毫无意义的。

由大师的作品我们不难发现,好的艺术作品总是建立在对生活、对自身、和对材料的深刻认识上,并将两者完美的融合在一起,实现艺术作品的人格化。

5、我与泥

与泥接触不过三年,然而也积累了些许感受。最初,泥于我而言只是一种普通媒材。然而我发现与泥接触的过程亦如交友一般,有着从生涩到熟知的过程,随着接触的频繁,我开始对泥产生了好奇。我开始去发现它不同寻常的地方,从干,到湿,从完整到破碎,从素坯到瓷化,我用掰、压、划、撕、拍等不同的方式去对待泥,用不同的成型方式、烧成工艺,每一种方式所引起的泥的每一种姿态,每一种表情都引发了我的联想和记忆。我依据自己的心理、审美和情感需要进行判断、选择,以我已有的对于形体、空间的认识,对于符号和图像的积累为经验进行再创造,在这个过程中,某些泥的表情被留存了下来,成了关于我的时间、记忆、审美和文化的佐证,泥与我产生了联系,成为了我人格的物化。这个过程是理性的,是有着如科学一般的严密推敲和设计的,这个过程也是感性的,是在理性控制下审美,情感等人性因素的无意识流露。我享受这个创造过程,它满足了我理性思考的心理需要,同时也给予我感性抒发的生理空间,我在改造材料的过程中也被材料所影响,我在认识材料的过程中又重新认识了自己,这是灵性的物化,也是物化的灵性!

6、结语

其实,艺术始终是建立在人性表达基础上,离开人,艺术便不存在,而人若是没有了灵性,便无法从事艺术创作。因此,艺术创作中最要重要的因素之一,便是艺术家的灵性。

许浩作品-《白瓷.心相》

现代陶艺创作不是机械的手工劳作,它与传统意识下人们的制陶活动,在观念是不同的,在某种程度上甚至是对立的。所以,今天的陶艺家应充分调动起艺术家的灵性和人文素养,利用陶土的自然魅力,去表达艺术家所具有的价值诉求,彰显人文的力量,使自己的作品成为自己人格的物化,成为自我灵性的物化,于此,“器”方上升为“道”,才能诞生好的艺术作品!

[1] 苏珊·朗格 《情感与形式》,刘大基 傅志强 周发祥译,中国社会科学出版社,1986年8月.

[2] 赫伯特·里德 《现代雕塑简史》,林荣森译,湖南美术出版社,1988.

[3] 吕品昌 《质变的泥性—关于中央美院雕塑系陶瓷研究班的教学和工作》,《雕塑》,中国工艺美术学会出版,2001年第三期.

[4] 左正尧 《艺术直觉与泥性表达》,《中国陶艺家》,中国陶艺家杂志社,2012年第一期.

[5] 白明 《世界现代陶艺概览》,江西美术出版社,1999.

[6] 康德 《判断力批判》上卷,宗白华译,北京商务印书馆,1964.

[7] 邵婷如 《陶人.陶观——日本当代陶艺名人集》,艺术家出版社,2011.