相看两不厌——读美国中学地理教材的感悟

2013-08-02周义钦

周义钦

(上海市北郊高级中学, 上海 200081)

随着中学地理课程改革的深入,为借鉴、吸收发达国家教材发展的方向,引进国外优秀地理教材已成为一种潮流。那么,由于国别的差异,我们在阅读引进版教材时是否会“消化不良”呢?又如何用好这些引进版教材呢?以下便是我在研读分别由浙江教育出版社和浙江科学技术出版社引进的美国中学核心理科教材后的浅显感悟。

一、在借鉴中教与学,努力转变教育理念与方法

正如引进版美国高中主流理科教材《科学发现者●地理》的介绍中所说的,美国的教材编写者是按照科学家发现知识的曲折历程来再现科学知识的发现过程的,这使得阅读教材犹如阅读侦探破案故事一样,由浅入深、引人入胜,而在这一愉悦的阅读过程中,阅读者不知不觉地受到了学科思想与科学方法的熏陶,让学习变成一种享受。[1]美国教材这种以探索活动为线索的教材内容排列方式,从认知方式上讲,主要采用的是“从个别到一般、从特殊到普遍”的归纳法。而国内的高中地理教材,大多是在知识陈述后安排探索活动,主要采用“从一般到个别、从普遍到特殊”的演绎法。二者比较,美国教材中的许多做法是值得我们借鉴的。

1.优化知识结构,让“先行组织者”先行

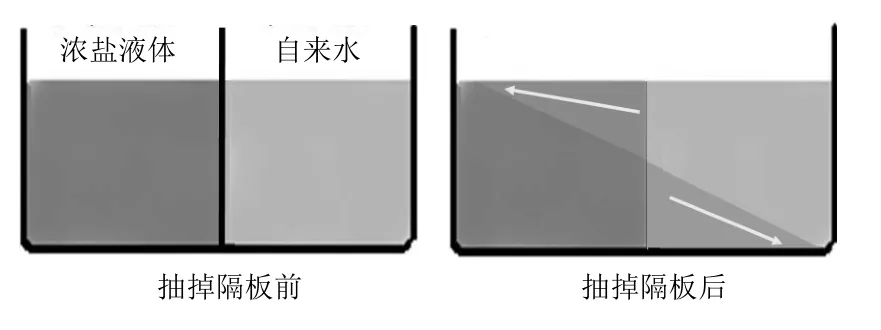

课标中规定的地理知识,当然要不折不扣的教给学生,但在具体的实施过程中我们可以对知识结构进行优化。比如,对与生活联系比较紧密的知识,要多补充相关的背景地理因素,以丰富学生的知识内涵;对较为抽象的内容,在“深度”和“广度”上需灵活把握,并积极利用多媒体手段将其转变成看得见摸得着的生活模型(或规律),甚至可重建一个以生活经验为中心的知识结构。这里我们可学习美国教材中“先行组织者”的做法。所谓的“先行组织者”,是指教材中帮助学生理解概念的支撑性材料(生活经验与铺垫性知识)。[2]像《地球科学》的每节内容前都安排了学习导入,其“导入”一般取自学生的生活经验,或通过一个“迷你实验”,以激发兴趣、引起思考。如为了得到“锋”的概念以及“锋”是如何形成的印象,先让学生联想“你在NBA赛场上看到过被称为‘锋’的运动员吗?”并要求学生用水代替空气,进行一个模拟实验(如图1所示):“在一个长方形的鱼缸里,插入一块硬的不漏水的隔板(木板或塑料板),把鱼缸分隔成两半,再分别盛装滴入蓝墨水的浓盐液体和滴入红墨水的自来水,以分别代表冷气团和暖气团。准备好后抽掉中间的隔板(抽板时要尽可能平滑流畅),注意观察。请描述最初几秒钟里形成的‘锋面’(蓝色水与红色水的交界面)的状态,再描述以后的‘锋’。你能解释它之所以这样的原因吗?”[3]这样的“先行组织者”导入,为学生提供鲜活的学习情境,自然会调动学生的学习兴趣。

图1 锋的模拟实验

鉴于我们的教材没有这样的编排体例,那我们可以发挥教师的主动性,在授课顺序上巧做安排。如在高中地理教学中可把“星空观察与月相观察”的综合实践活动调整到相关正文内容之前;初中地理教学中在讲经纬网地图之前,可通过让学生切一个橘子皮并把之摊平,从中获得从球面到平面的感性认识。

2.巧妙利用图表,以形成学科素养为本

地理教学的最高境界是培养学生的地理思维能力,其中的形象思维和抽象思维都不可荒废。地图是地理学的语言,图表的应用是培养形象思维的有效手段。美国版本教材的启示在于,在学习的初期阶段,应适当从“直觉思维”和感性的角度将教材的作用发挥到最佳,减少一上来就对学生进行“归纳”、“总结”、“运算”等应试能力的要求,需慢慢引导学生,教会他们敏锐地从图中看出与自己实际生活经验的联系,从图中捕捉有用的信息,渐渐养成良好的读图表用图表的习惯,进而形成学生的学科素养。如在《科学发现者●地理》中有一个“制作和使用地图”的探索实验,要求学生画出回家的路线。《地球科学》中也有很多类似的内容。不知我们的中学生在学完初中或高中地理后,有多少人能熟练运用上海市地图,画出从学校或家里出发到上海某地及返回的路线,中途需换乘什么样的交通工具最合理?此类能力培养的方法应值得我们的重视。

3.研究练习体系,重在培养创新意识

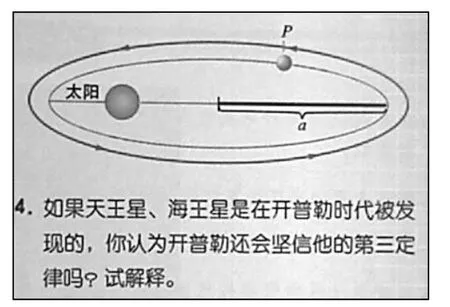

针对我国的国情,练习还是必不可少的,美国教材中也有一定量的练习,且难度也不小。但如何练习,这当中大有学问。《地球科学》中练习体系的设计,不仅形式多样,且分散在教材内容的各个环节中。其实,在美国的原教材中,各种练习、思考及重难点问题等都配以参考答案或解题指导,以方便学生的自测和教师的教学评价。在其参考答案中(标准化测试题的除外),不仅有原理解析或解题指导,还有很多诸如“回答可以多样”、“回答依赖于所用的样本”、“回答由你的实验效果来确定”、“回答合理即可”,甚至有“此题答案难以确定,可以在班级讨论”等形式。如在《科学发现者●地理》下册有一验证开普勒第三定律①的技能实验题(如图2所示),其给出的参考答案是“如果开普勒当时知道最外面的几颗行星,他将发现和坚信他的定律同样适用。学生可能会争辩,因为如果差别足够大,如冥王星的,②会让开普勒认为自己的定律并不适用。”从中我们可以感受到,无论是题目的开创性设计,还是答案的思辨性,都给予学生以较大的发展与创新空间,坚持用事实说话。也许,答案的准确性与否并不是练习最重要的,重要的是如何引导学生有意识地去分析问题,提出自己的解决策略,以培养出具有一定创新精神的“社会人”。

图2 验证开普勒第三定律

美国版本教材对我们地理教学的启示还有很多方面。我们看到它的设计理念更加人性化、生活化和实用化,有20世纪初美国教育家杜威“学校即生活”、“学校即社会”等理念的影子;相比之下,它也的确更加符合学生的身心发展和认知规律。常言道:它山之石可以攻玉。借鉴美国版本教材中的先进做法,可以为我们的教学改革和课堂实践提供许多宝贵的经验。

二、在研读中感与悟,努力提升专业水平

教材是教师“教”与学生“学”的重要依据。虽然用什么教材不是我们自己目前所能决定的,但我们可以通过研读国外的优秀教材,吸取其中的精华。

1.开拓视野

教育科学化、教育国际化是现代教育的重要特征之一。了解国外一些国家中学地理课程的设置,对国外地理教育的现状、特点、存在问题和发展趋势进行比较研究,从中探讨中学地理教育发展的一般规律和特殊规律,有利于我们扩大眼界,增长见识。我们知道,过去,地理教育在美国中学也未受到重视,为了加强地理教育,1991年美国在《美国2000年教育计划》中把地理列为中学五门核心课程之一,与英语、数学、科学、历史并列,地理学在美国得到了迅速的发展,地理学的一些理论和方法也在许多领域得到重视和应用。美国的《地球科学》、《科学探索者》和《科学发现者》等版本教材在这方面皆做出了较好的探索。

正如《地球科学》扉页中“译者的话”中所说的:将它们编译成中文版献给您,主要目的是希望这套书字里行间透射出的当今美国科学教育变革的理念与行动,能为您学习理科或教授理科提供一些启发和借鉴。

在我国新一轮的课程改革中,地理学科所倡导的新理念,例如学习对生活有用的地理、学习对终身发展有用的地理等,均与美国版本教材中的核心观点不谋而合。为此,通过阅读,提高学习兴趣之余,更多的是能开拓我们的视野。

2.丰富知识

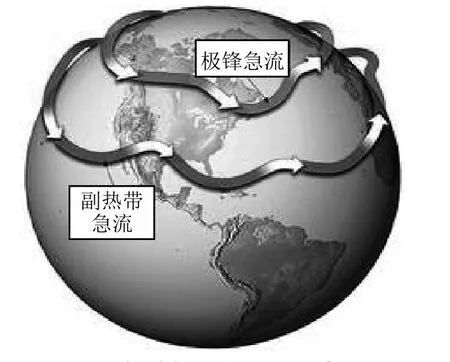

无需置疑,教材是一个集体的结晶,凝聚了编写组的大量工作。虽说现在我们已是多纲多本,但纵观国内的五大版本教材,可以说,内容体系及知识模块上基本都是大同小异的。但看美国的地理教材,内容广泛,陈述详尽,自然与人文知识并重。由于其编制体制及理念的差异,美国教材的框架结构及知识体系与我国的有很大不同。在框架结构上,如《科学发现者●地理》从“地球科学”开始,依次介绍地球的构成、演化、运动、资源与环境,最后为“地球之外”(属拓展内容),侧重于方法认识论。而国内的现行教材,在相应的自然地理部分,是以“宇宙环境”开始的,因为地球上许多地理事象的发生与地球宇宙环境有关,所谓的“地上现象,天上原因”,然后再讲陆地环境(岩石与地貌)、大气环境(大气与天气、气候)、水环境(包括海洋环境),侧重于理论建构。在知识体系上,很多内容是我们所没有的,如《地球科学》“地球与宇宙”模块中的“恒星与星系”,“变化的地球”模块中的“风化作用和土壤”、“侵蚀力”,“人类的生存环境”模块中的“海洋学”等,有的知识甚至在我们的高中阶段还未涉及。在知识点层面,美国教材的也与我们的有较大差异,不仅表现在相关概念的表述上(如侵蚀等),还体现在一些常识性的基础知识或定论方面(如高中地理中的海洋有“五大洋”、板块有十多个,行星只分为类地行星和巨行星两类),更有一些另类的提法,如痕量气体、袋形大气、失速锋、大气铁轨(如图3所示)、地震波的“影区”、地壳均衡反弹理论、地层的相关性法则、科里奥利效应、月球轨道效应等。可以说,通过学习研究,我们可以从中学到了很多新的知识。

图3 大气铁轨(急流)示意图

3.形成课程资源

教师的专业成长离不开课程资源的积累。美国版本教材中大量的真实图表、照片等视觉材料,表现手段活泼,效果生动直观,为新课程教学带来了丰富多彩的素材。一线教师在课堂教学设计、学案编制、考试命题等各种教育教学活动中,都可以选取和借鉴其中的一些素材,用作教学参考,甚至可以编出具有学校特色的校本教材,以从各个角度去优化我们的教育教学,进而提高我们的教学成效。

如果我们还想在此方面做一番专业研究,那么,有关中美教材的比较研究就是较好的研究素材和契机,是提升专业发展的有效途径。以我自己为例,自从2009年参加中美高中地理教材的研讨会后,我便深深地被美国教材所吸引并对其进行了深度的研读。后来受浙江教育出版社的聘请,对其中译本进行具体的审定,并在华师大地理系研究生的帮助下,后继翻译审定了原书中的全部参考答案,力求从地理专业角度对成书过程中出现的系列问题进行力所能及的修订与弥补。修订的过程即是我学习提高的过程,极大地丰富了我的专业素养,为我后来著写《一图一地理》一书奠定了专业基础,同时为我参与的上海高中地理教材的编写和修订都提供了有价值的参考。

总之,美国中学地理教材的诸多特点是我国中学地理教学和教材编写值得借鉴的。但这并不意味着肯定它的一切,否定我们的一切。研究分析国外教材的目的是为了扬长避短,开阔眼界,丰富认识,从中汲取对我们有益的东西。对于我个人而言,美国版本教材给了我很多的精神食粮,它不嫌弃我,我更喜欢它,正所谓“相看两不厌,只为教与学”。我们只有本着相看两不厌的精神,才有可能在专业发展的道路上越走越宽广。

注释:

① 开普勒第三定律(周期定律):所有的行星的轨道的半长轴(α)的三次方跟公转周期(P)的二次方的比值都相等。

② 冥王星现在已不作为九大行星之一。

[1](美)F●赫斯,许珺,等.科学发现者●地理[M].杭州:浙江教育出版社,2009.

[2] 夏志芳.国内外高中地理教科书的比较研究[EB/OL].http://xzf88888888.i.sohu.com/blog/view/202780855.htm.

[3](美)小法瑟尔,施忆,等.地球科学[M].杭州:浙江科学技术出版社,2011.