陶瓷雕塑假山石系列创作漫谈

2013-07-31熊祖超

熊祖超

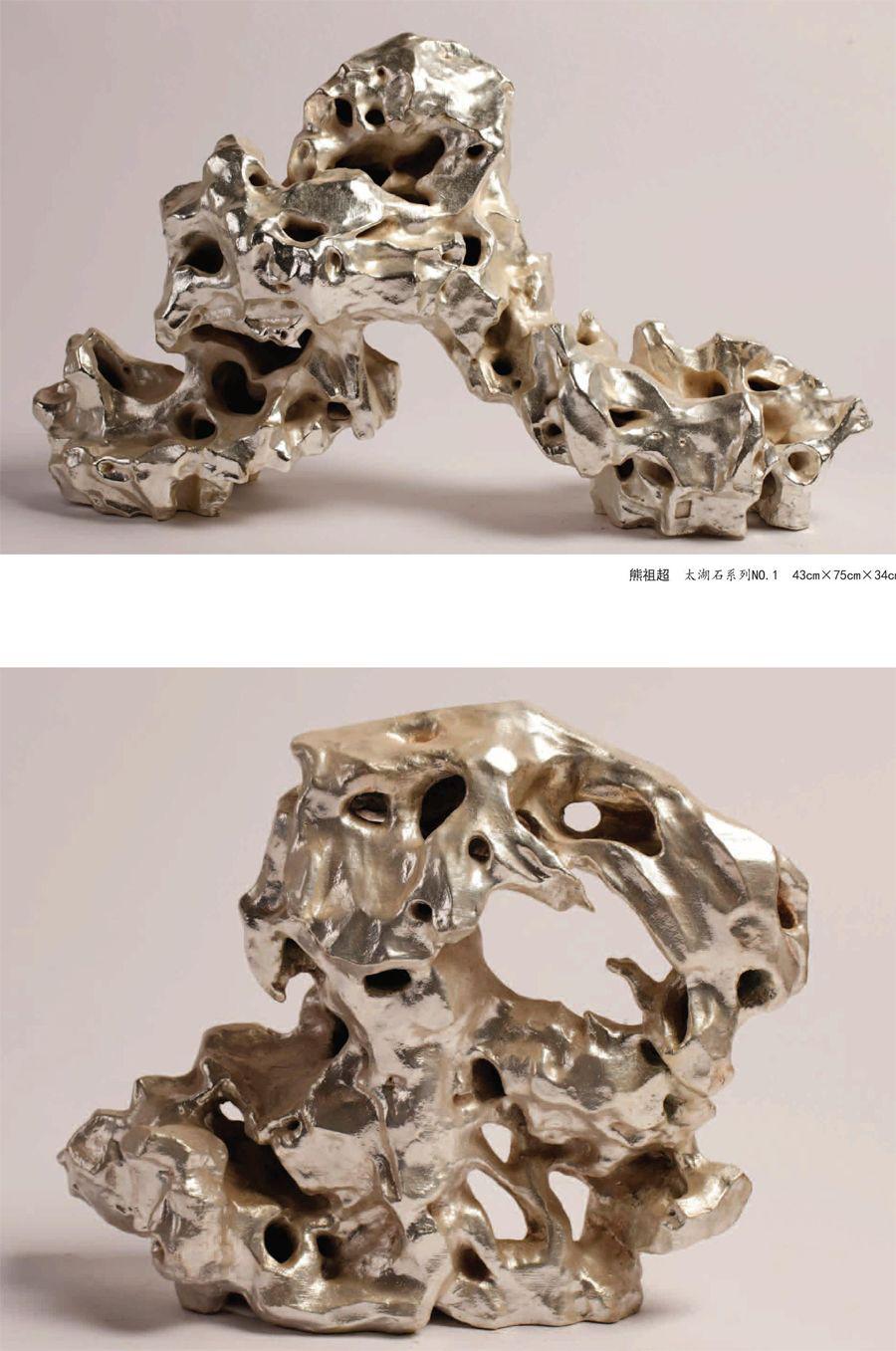

2010年秋,偶然一次机会,我受人之托,为某会所创作了一批陶瓷雕塑艺术品摆件,其中两组主要以“太湖石”为创作素材。之后这一系列的创作便成了我攻读硕士学位的研究课题。

中国人素有赏石、玩石的传统,赏石文化早在上古时期就已初出端倪。同自然崇拜都是古老的话题。人们从征服自然、亲近自然、再到改造自然,人与自然的关系向来密切。人与山水的相遇,人对山水的发现,以及先人在漫长的历史过程中,积累了种种与自 然山水息息相关的精神财富,从而构成了中国传统的山水文化。人与山水生成各种复杂的关系,是赏石文化和山水画形成的源头和根本。人们将山和水从自然之“象”变成艺术之“像”的过程中,孕育出了“山水精神”,亦是中国传统艺术生命精神的体现。

人无精神不立。推而论之,一个民族、一种文化或艺术(山水、园林、陶艺等)也如此。

山水精神的核心是“以自然为宗”,这种精神也是中国人所特有。因为“中国与西方人有着不同的自然价值观念,西方人与自然是相对相斥、相离相敌的关系,他们的愿望是征服自然。中国人与自然是相亲相近、共融共生的关系,我们的追求是天人合一。而这种追求人与自然的和谐,重‘天道与‘人道的统一,”①也是山水精神的本质。庄子曰:“山林欤!皋壤欤!使我欣欣然而乐欤!”体现了人与大自然在精神上的愉悦和融合。老子曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”老子把人与自然看成是有序的统一体。这种人与自然的关系是一种深层的情感与精神的交流。

陶艺创作是在人与泥土的对话过程中,陶艺家用适合自己的方式去表现人与自然、人与理想的关系。山水陶艺和国画山水,都是以自然山水为题材,都要求达到“肇自然之性,成造化之功”。所谓师法自然,也就是为了更好地传达出山水之精神。

任何艺术创作一定不会是无源之水、无本之木,大自然给艺术家提供了无穷无尽的素材,如山、水、石等。在陶艺家眼里,不做任何加工的天然假山石,每一件都犹如天然的陶艺作品,让人酷爱、痴迷。

中国传统山水画是一种逝去的传统,其山水图式也逐渐变为一种“中国元素”、“中国符号”、“东方精神”等现代艺术中的代名词,并且应用到各种艺术门类,其中也包括陶艺。但相比传统的绘画表现形式,陶瓷艺术却有着其独特的语言表现形式和陶瓷本身材质的优越性。将中国传统艺术中的山水精神融进现代陶瓷艺术当中,对中国现代艺术的发展有着现实的意义。陶瓷艺术作为一种特殊的文化载体,用其特有艺术表现形式去挖掘传统,并力求传达出“山水精神”。在继承传统的同时,又丰富了中国传统绘画形式。同时将“山水精神”融入陶瓷艺术语境,也使得当代陶艺家(参照古代文人与自然的关系)用自己的方式,通过人与泥土的对话去思考和体悟。

徐晓力在《山水画的文化解释》中说到“一种文化的形态消失,并不表明它将在根本上失去自身的意义。只要我们有机会走进传统、理解传统,就会爱上这数千年的传统。而关于山水自然,只要它与人相遇,就一定还将激发出不同的意义场。” 走进陶艺,我们面对山水自然,又会是以“另一种生命形式”去延续“中国传统山水的艺术精神”

假山石集形、色、声、韵于一身,正符合中国文人雅士的传统审美趣味,折射出了东方的哲学理念。假山石本来不是艺术品,但我们能从中观出意象的山水,这与画家想表达出来的山水意境不谋而合。大自然的鬼斧神工缔造了立体山水,艺术家的笔墨丹青绘出了山水意境,而陶艺家则用自己独特的方式,将山水自然融进人与泥土的对话,藉此去思考和体悟。

本人假山石系列陶瓷雕塑作品的创作,整体借用传统假山石的造型特点,结合各种陶艺成型技法,用陶土堆塑而成。在陶胎烧成后的基础上,施釉或者再将其结合电解铜新工艺(用电解方法使铜在阴极沉积而得到的电解精炼铜),使烧成后的陶胎表面附着一层精炼铜,再将表面鎏银或鎏金。

所谓“假山石”,即虚假的山石,唐宋以来,一直被富贵人家放置于庭院内,文人们在自己的庭院内面对模仿的自然山水,以实现自我精神放逐以及对现实的逃避。③本人假山石系列是以传统假山石的造型特点为创作素材,在其基础上融入中国传统山水画中的山石元素。整个假山石系列作品的特点主要突出两个字“骨”和“皴”

一、骨

《宋书·谢灵运传》:“……以气质为体。”以气喻骨和体。在一些语境中,气、风、骨三字常是同义。《文心雕龙》特列《风骨》篇,风骨即气骨。谢赫“六法”论中的“气和韵”被荆浩应用于山水画中,继承宗炳、王微的山水传神说,即“写山水之神”。荆浩所谓“气、韵”本指能显示山水生气的山水之骨及其韵致,也就是传神。气者,亦是构成山水画之象的“骨”,也是显示山水精神的关键。④这里的“气”既指人的风骨,亦指山水的风骨。这个“骨”当然不是孤立的骨头或骨架,而是能显示人格风度气派的骨骼结构和山水气韵生动的精神风骨。

洞的元素在这所有系列中,是构成整个假山石的主要元素之一。在古代中国人眼里,“虚空者,皆为气”,气化流行,生生不息。空洞是“气的表现,是生命之源”。“气”即为“骨”。郭熙《山水决》云:“石者,天地之骨也”。作为天地之骨,孔洞不仅是人对实体的反向思考,而且,这种思考被用来象征文人清高的风骨。孔洞所代表的穿透,使一块石头变得瘦而透,而文化中的精神,按照老庄的逻辑,只有在这毫无物质感的骨头里,才能够真正体现出来。⑤因此,孔洞的元素在假山石系列中,便有了特别的意义。

无独有偶,另一位西方现代雕塑大师亨利·摩尔(Henryspencermoore,1898-1986)也对孔洞的开发颇具匠心。摩尔说:“第一次在石头上钻出一个洞是一种启示,这个洞使这一面跟另一面联系起来了,从而立即使这块石头具有三维空间感。一个洞就跟固体团块那样,有着许多形态和意义。”⑥这句话不仅体现出摩尔对三维空间的独特见解,也与东方的赏石文化有着不期而然的相合。或许,是东方的假山石给了他创作孔洞的灵感,也未可知。

荆浩所说的“四势”,即“筋、肉、骨、气”。在山水画中,都是要用笔来实现的。“笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动。”“墨者,高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非用笔。”因而在山水画中“笔墨”与“气韵”摄合。于是,山水画“以笔取气,以墨取韵”。⑦而我的假山石系列则力求“以洞生气成骨,以形生韵成势”。

二、皴

在传统山水画中,皴法的出现标志着山水画的成熟。随着山水画的不断发展,千百年以来,皴法已经逐渐演化成了具有生命精神的艺术语言形式,它不仅有独立的审美价值,并且随着时代的发展,皴法还体现出不同时代的审美特征。关于“皴”的解释,《说文解字》作:“皮细起也,从皮夋声”。“皴”与绘画的关系早在《梁书·武帝纪》中即有记载:“执笔触寒,手为皴裂。又绘法。”《汤垕书鉴》又有:“曹弗兴善画,作人物衣纹皴绉。又董元画山石,作麻皮皴。”⑧由此来看,皴既是表现人物精神的手段,亦是山水陶艺的表情。

山水精神的内涵形之于山水画,荆浩说“气者,心随笔运,取象不惑。”他的“斧劈皴”正是构成山水画的骨,也是显示山水精神的关键。皴法在种类上也最为丰富,也是表现山石最重要的技法之一,是山水画技法中最值得研究、也最能代表画家审美取向。故而贺天健道:“强调一些说,皴法可以当作山水画艺术中的一种生命看。”而用在现代陶艺上,则俨然是一种中国符号和本土元素的象征。

就作品的内容而言,构成这些系列作品主要有两个元素:“假山石”和“山水画中的山石”。“假山石”和山水画中的“山石”,都不是真的自然,而是人们从自然中体悟后的再造物。假山石的“瘦、皱、漏、透”,比普通石头包含更多人在山水游历中体会到的感觉,诸如蜿蜒、跌宕、迂回、山重水复、别有洞天等等,是文人在山水游历中体会到的超脱、平静、淡泊、山不言自高等精神境界。我们可以将它们认为是一种“自然的浓缩物”,而这种“浓缩物”是我们每个人心中自然的要求。我们不能把整个山水搬进院落或闺房中,但这浓缩物有时不出院落就能供我们“卧游”、“坐忘”、“畅神”。

当然,创作这些假山石不仅是为了满足个人心中自然的要求,本人更多的是在试图用自己的方式去挖掘传统,在继承中国传统文化基因与血脉的同时,将文化内容与新的艺术形式有机结合起来。创作出具有中国符号和民族本土的现代陶艺。

清末康有为曾提出“以复古为革新”,今日看来是有一定道理的。我们要不断研究我们文化,吸收再创造的文化资源,创造出中国民族的、本土的陶艺。本人对传统文化的理解浅薄,只是从中吸取了一点点养分,将传统“假山石”和“山水画中的山石元素”与陶瓷雕塑的艺术形式做了一个结合,将中国传统艺术中的山水精神融入到自己的陶艺创作,而假山石系列的创作只是一个初探性的实验。

①张家骥.《中国造园论》,山西人民出版社,1991第42页

②徐晓力,《山水画的文化解释》,黑龙江人民出版社,2008第13页

③牧阳一《前卫中国——中国当代艺术》木魂社1998年第186-190页

④陈传席,《中国绘画美学史》[M],人民美术出版社,2000第115页

⑤展望,《新素原石普》,生活·读书·新知三联书店,2008第32页

⑥[美]雷·H·肯拜尔等著钱景长、钱景渊译:《世界雕塑史》浙江美术学院出版社1989年第146页

⑦陈传席,《中国绘画美学史》,人民美术出版社,2000第116页

⑧陈明哲传统皴法的现代意义书画国际 http://www.shgj.cn