楹联,是一门独特艺术

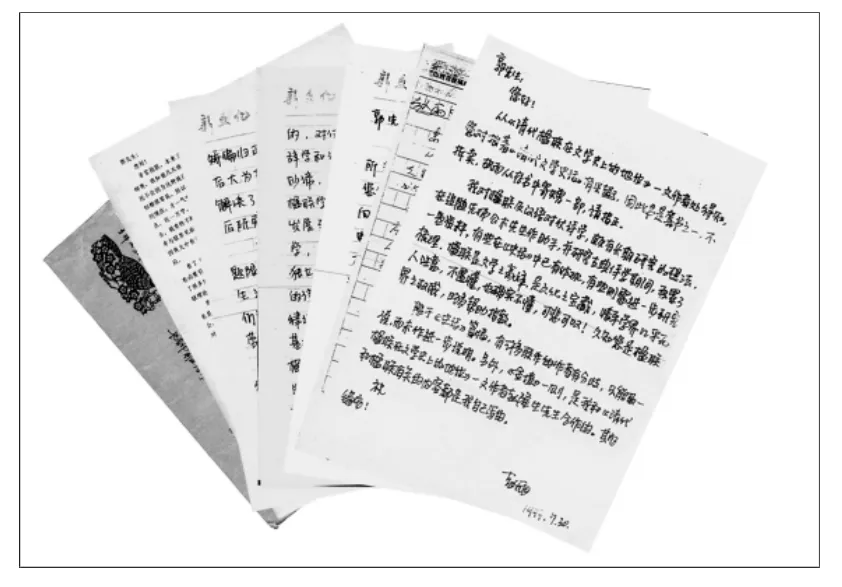

——郭华荣主编与赵雨教授的通信

2013-07-24

这是时任《对联》杂志主编与吉林大学文学院教授的一组通信,二人不仅肯定了对联在中国文化中的地位和影响的,而且还认为——

楹联是文学之高峰,是文化之宝藏,惜乎学界几乎无人注意,不易懂,也确实不懂,可悲可叹!其实,楹联之道甚大,关乎我华夏民族哲学阴阳对待、中和变易之要旨,贯穿汉字学、修辞学、文化学、民俗学、历史学、美学、哲学,而独立成一学科。

郭先生:您好!

从《清代楹联在文学史上的地位》一文作者处得知,您对拙著《清代文学史话》有兴趣。因此书是套书之一,不拆卖,故而从存书中寄赠一部,请指正。

我对楹联及汉语对仗诗学,颇有长期研究的想法,在追随先师公木先生作助手并研究古典诗学期间,积累了一些资料,有些在《史话》中已有体现,有些则需进一步研究梳理。楹联是文学之高峰,是文化之宝藏,惜乎学界几乎无人注意,不易懂,也确实不懂,可悲可叹!久知您是楹联界之权威,盼多帮助指教。

限于《史话》篇幅,有许多联作的作者有分岐,只能取一说,而未作进一步说明。另外,《金填》一则,是我和《清代楹联在文学史上的地位》一文作者赵隆生先生合作的。其它和楹联有关的内容都是我自己写的。

祝

编安

赵 雨

1999年7月30日

赵雨先生:您好!

来函收到,谢谢您的慷慨支持。

从函中知您是公木先生高足,十分钦佩。公木先生的一些著作如为《中国文学中的对句艺术》等书写的文章,在下曾拜读过,深有印象。

楹联这一中华文化是独特艺术,诚如先生所言,应是文学之高峰,文化之宝藏,惜乎学界几乎无人注意,甚为憾事。只是中国楹学会1984年“破天荒”地问世以来,才为此大喊大叫。当然亦绝非过去历史上无个别有识之士为此而申张过,但总未形成“声势”。就是学会十多年的呐喊亦还未奏显效,只是从赵隆生先生文中读到您的《清代文学史话》才痛快地感受到楹联文学,时至今日可以刮目相看了,应当登堂入典了,怎能不为联界一振,怎能不叫联人一快!

您在联艺方面,已深有研究,并有艺术造诣,我将积极推荐您加入到我们学会中来,并为大著请功,不知愿意否?现呈上小刊,请赐教!

郭华荣

1999年8月2日

郭先生:您好!

“楹联之制”,诚如惠赐《清稗类钞》所言,“日臻美富”;而楹联之学,亦如您信中所言,1984年才“破天荒”走向学术之林。我之所以在《清代文学史话》中为之呐喊,正是因为这种很不应当的不相称的局面。其实楹联之道甚大,关乎我华夏民族哲学阴阳对立、中和变易之要旨,贯穿汉字学、修辞学、文化学、民俗学、历史学、美学、哲学,而独立成一学科。难怪陈寅恪先生以“对对子”考国学,可信其为国粹之当然代表!我常常想,汉语言就其本质而言是“对仗”(对待+和谐)的,中华的思维、世界观亦是对立统一的,对仗是中华文化的根柢。然而修辞学和诗律学并不能全面揭示“对仗”之妙谛,能担此任者只有楹联学——大楹联学。因为楹联才是对仗艺术发展至最高阶段的精华代表。楹联之学,贵在独立成一学科,贵在寻找到独立的、区别于修辞学、诗律学……的该学科本质规律。前些年联界因袭律诗格律,因袭建立在印欧语系特点基础上的旧语法,比较普遍。那不是楹联之学成熟的体现,楹联吸纳过古典中国几乎所有文体的艺术智慧,岂可以律诗格律范围之!俞曲园等人楹联,大都不合今人所谓“联律”,皆此原因。拜读主编之《对联》杂志,矫偏归正、积极探索的篇章极多,读后大为振奋。许多文章真正提出了、解决了楹联自身的问题。以上皆为阅后所感,一番狂论,万望先生海涵。

拙著属草创,谬误极多,一些问题限于体例而未及深入,不敢领受先生之过誉。至于先生说“推荐加入我们学会”,那亦是我所深深感谢的,烦劳先生亲自荐举!

祝编安!

赵雨

1999年8月24日

郭先生:您好!

非常抱歉,本来三个月前就将入会表格填好(单位意见也是三个月前填的),交给内子邮寄,谁知前几天收拾杂物,发现表格还躺在抽屉里。内子说,也许是忙乱中出的差错。但愿不会因为这种延误而给您不快的感觉。我这几个月正乔迁新居,搬家再加上装修房子,一切都很零乱,所以出了这样的差错。由于乱,也没法动笔写您一月七日信中约写的稿子。拖到现在,才一气呵成,但也累积了许多新想法,都写在里面,请您不客气地指正。稿子(指《走向对仗的汉语言文学——清对联》)长了点,近一万字,也许给您编发带来麻烦。但我想,有些问题需要引起争论,才可能深入下去。就索性不顾篇幅了。此稿应当说浓缩了我在《史话》中基本观点,并加以延伸,若能有幸与联界见面,那些琐碎章节就没有任何转载的必要了。若蒙发表,建议您稍加按语导引,因我文中有些观点可能在联界比较另类和前卫,一家之言,盼望得到讨论和不同角度的回应。

看了《山西日报》,感慨颇多。感谢您作为联界领袖所作的工作。这样的问题当然早就有必要引起人的思考,我的拙作本不当承受这般美誉,但楹联艺术和像您这样为楹联艺术作了很多建设性工作的联家,倒是理应受到世人的关注。我愿追随您和中楹会各位同仁,为楹联理论的建设作些实事。

我去,年十月在四川参加“中国文化写作学研究会”的年会,当选为该会秘书长。该会会长是我文中提到的马正平先生。马正平先生和我都对楹联艺术兴趣颇浓,希望以后能有机会,以“中楹会”和我们“文写会”共同牵头,在楹联界和写作学界开展一些跨学科的理论对话。您意下如何?

此外,我于去年受命组建“吉林大学写作指导中心”,任常务副主任 (主任是著名美国文学学者付景川教授)。在高校展开楹联写作的培训,以及适当时候进入高校教材,我颇有此想法,但尚无具体计划。这一点也很想向您请教。我中心若能成为“中楹会”在高校进行人文素质教育的实验基地,从事一些在“中楹会”挂号的教学改革课题,那就更好了。

以上两点除实干以外,还兼有在楹联未获相称地位之时,在联界外为其造势的想法。

现在我已搬入新居,工作环境安定了,来往书信当不会有那样的延搁了。盼望多联系。

谨祝

编安!

赵 雨

2000年3月30日