大都市高密度社区公共空间的设计——以广州市珠江新城高密度社区为例

2013-07-18黄金玲

张 辉,黄金玲

(广州大学 建筑与城市规划学院,广东 广州510006)

1 引言

我国的基本国情,一是人多地少,二是人均占有资源量少;同时,我国又处在城市化的高速发展时期,2011年城市化水平为51.3%,距离发达国家城市化水平尚有较大差距。根据估算,我国尚有2亿人农村人口需要转移到城市。基于上述国情,我国的城市化发展方向,一是朝着“生态城市”方向发展,二是朝着“紧凑城市”方向发展。

社区是城市的基本空间、社会组织单位;社区的发展方向,基本决定了城市的发展方向。建设高密度社区,是发展紧凑城市的基本前提。在高密度紧凑发展的趋势下,城市社区显现出了新的时代特征,其容积率、建筑密度、人口密度比普通社区普遍要高。社区公共空间作为社区主要构成元素之一,在社区居民交往、休憩和生活中起着不可或缺的作用。为了适应高密度社区更为苛刻的要求,同时营造更好的社区空间环境,对社区公共空间的设计提出了更高的要求。

2 高密度社区的概念

2.1 社区的概念

“社区”一词,最早见于德国社会学家腾尼斯于1887年出版的《社区与社会》一书,最早从社会学的角度将其引入并定义。目前学界关于社区的定义说法不一,据统计,社区的定义至少有140多种,尽管定义的侧重点不尽相同,但均含以下内容:认为社区是生活在某一地理位置上的,有着许多共同特点的人们生活的共同体。

而中文“社区”一词是由我国著名学者费孝通从国外引入,定义为:若干社会群体或社会组织聚集在某一地域所形成的一个生活上相互关联的大集体。其中并没有对所涉及到的社区地域的范围作出明确的规定。

2.2 高密度社区的概念

目前城市高密度社区的概念尚无确切的定义,密度是一个比较性的概念,其高或低,没有一个绝对的标准。因为每个城市的历史、文化、地理环境、人口等实际情况不尽相同,在一个城市认为是高密度的,另一个城市会觉得低。在香港,提倡低密度的学者所倡导的理想的社区容积率一般在5~6,这在国内的其他城市看来仍然是不可想象的。

虽然不存在密度的高与低的绝对化概念,但是不同的容积率、不同的建筑类型、不同的建筑层数,都存在不同的合理的建筑密度值域。一般认为高密度社区是指容积率、建筑密度和人口密度都较高的社区,在此可以通过采用容积率、建筑密度、人口密度和建筑层高等指标将其量化。

高密度住区的概念根据建筑的层数不同进行划分,针对我国高密度社区的基本现状和大城市高密度社区的一些相关指标,归纳高密度社区的指标见表1。

表1 高密度社区相关指标

3 高密度社区公共空间的特征

高密度社区具有人口密度高、容积率高等特点,这决定了社区公共空间与之低密度社区公共空间相比,具有独特而明显的特征。

3.1 公共空间的数量少

国内高密度城市公共空间数量普遍较少,在中国南部最大的城市广州,居民人均占有可供休闲的公共空间面积为3m2,深圳人均公共空间面积约4.7m2,香港居民人均可休闲公共空间面积仅为1.5m2,而拥有同样人口密度和经济水平的新加坡,人均公共空间面积比香港多3倍。

从我国人多地少的基本国情来看,由于高密度社区人口密度高,常常再加上建筑密度高,很明显剩余的公共空间面积就会非常有限。为了追求最大利益,现有的公共空间也难免会被急缺的停车场或是其他新的开发活动所吞食,而幸存的公共空间分布比较零散,不能自成体系,因此也不能完全发挥公共空间休闲交往的功能。为了满足居民的需求,开发商加强了一些新的空间类型的建设,比如架空层空间的利用,屋顶花园的建设等。

高密度社区不但公共空间不足,而且在社区中的分布也并不均匀。我国高密度社区目前仍受现代主义理念的影响,存在着板式大楼和超大街区的形式。其社区中心的公共空间利用率并不高,是因为远离居民的步行范围之外,同时也没有形成良好的围合的空间氛围,使得居民无法真正使用这些空间。

3.2 公共空间的使用强度高

高密度社区公共空间数量较少,而所服务的人数却常常是很多的。广州珠江新城规划范围内的公共绿地总面积为141.5hm2,占总用地面积的21.8%,人均公共绿地面积为4.62m2;而居住绿地面积为63.1hm2,占总绿地面积的44.5%,但是却承载着17~18万人的居住人口,人均居住绿地面积为3.71m2。

随着经济的发展,人口老龄化程度加快,居民可以自由支配的收入和休闲时间增多,老龄人更是如此,公共空间适宜的尺度和良好的自然环境促使居民进行室外娱乐和休闲,因此增加了对公共空间的使用率。此外我国的人居居住面积相比较西方城市是偏低的,建筑室内空间满足不了居民的一些活动使用,因此公共空间被用作一些本该在住宅内进行的私密功能的场所。现代高密度社区采用了功能混合的模式,居民能在步行范围内参与更多的休闲活动,或吃饭或逛公园,这些行为模式都激发了居民对公共空间使用的热情,从而增加了公共空间的使用强度。

3.3 公共空间的功能复合多样

公共空间功能多样化是现代城市空间发展的趋势。随着我国经济的增长,人们在不断追求物质利益和精神利益的同时,其生活方式从简单、单一朝着复杂、多元化的方向发展。为了谋求更高的生活质量,社区公共空间的形式和功能需要创新和发展,以适应多元化的社会发展。因此需要加强多用途、多层次的社区公共空间体系的建设,才能更好地满足不同年龄、性别、爱好和收入的居民在不同的时间的不同的需求。公共空间功能复合多样主要体现在空间类型的多样化,在高密度社区,为了弥补城市地面空间的不足,采用了垂直分区的模式,增加了许多新的立体空间类型。空间功能的混合,办公、娱乐、休闲、展览等活动融合在同一空间,形成多功能的中性空间,满足不同居民的不同需求。与传统低密度社区相比,高密度社区的公共空间需要以更少的空间容纳更多的人的活动,因此需要采用化整为零的手法,提供更多复合功能和活动设施的场地,并按服务半径分级设置,方便居民在步行范围内进行各种交往活动。

3.4 公共空间的立体化程度高

由于高密度社区公共空间的稀缺性,为了得到更多的空间资源,发展了一些新的空间类型,往地上或者地下借空间,并形成立体的空间体系。由此社区公共空间出现了屋顶花园、空中花园、阳台花园、入户花园、高台花园以及架空层花园等一系列立体化的庭园空间。立体公共空间将绿色的概念延展至住宅内部,营造了舒适的居住环境,同时为高层住宅中的住户提供了交往平台,构建了和谐的邻里关系。在我国,以香港高密度社区的立体化空间最为典型。香港的社区采用功能混合的布局模式,利用立体的天桥系统将不同住宅建筑上的公共空间连接起来,形成了独特的社区立体空间体系。

4 高密度社区公共空间的设计

4.1 项目概况

广州珠江新城位居天河、越秀及海珠三区的交接处,东起华南快速干线,西至广州大道,南临珠江,北达黄埔大道,被定位为“广州市二十一世纪中央商务区”,是广州市新中轴线的中心部分,集国际金融、贸易、商业、文娱、行政等多种功能设施为一体,总用地面积约6.44km2,规划总建筑面积约1500万m2,其中珠江新城的居住用地为149hm2,占总用地的23%;公共设施用地为138.1hm2,占总用地的21.3%;其中金融、办公和商务用地为80.2hm2,占总用地的12.3%。规划居住人口18万人,就业岗位30万人。

4.2 社区公共空间的营造策略

4.2.1 采用“大开放,小封闭”的管理模式,营造众多小型休闲空间

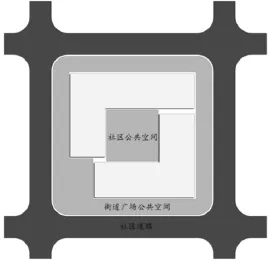

珠江新城共有15个街区,大部分街区都采用了“大开放,小封闭”的管理模式,即增加街区的功能混合,减少居住社区的规模尺度,并实施封闭式的管理。而整个社区则通过道路和公共空间与城市的交通和空间相联系,形成一个开放的空间体系。这种模式在满足居民对安全和私密的空间环境需求的同时,也提供了适宜步行和交往的社区外部公共空间(图1)。

图1 小型居住街区空间布局模式

与传统社区相区别的是,在以休闲化为主体的珠江新城居住街区环境中,减少了中心公共空间的尺度,相对扩大了宅间绿地和街头广场的面积;在适宜步行的尺度范围内零散布置功能多样和特征复合的广场空间群体,以承载多样化的公共活动,满足居民的需求。社区面向街道的建筑采用开放的形式,营造了良好的步行街道环境。结合小型的街头绿地空间和建筑前广场空间的布置,打破了原有街道实心立面的单调形式,丰富了空间层次,同时为社区居民提供了多样性的生活交往场所。

珠江新城吸取了新城市主义社区规划的一些理念和原则,采用了方格网状的道路布局模式。加强了与城市交通的联系,减少了城市的拥堵,同时为行人提供了便捷的立体交通系统,塑造人性化的居住环境。从社区层面上看,居住社区公共空间除了社区内部绿地空间,大多沿着城市街道布置,方格网状的道路结构形成了环绕社区的开放的公共空间布局。从而与城市公共空间形成一个网络体系,提高了社区空间的使用效率和活力(图2)。

图2 珠江新城居住街区空间布局

4.2.2 促使社区绿地网络空间的形成,拓展立体绿化空间

珠江新城采用方格网状的道路布局模式,因此加强了道路绿化的建设,利用道路的中央绿化带和两侧的分隔带绿地形成方格网状的绿色廊道,同时保持一定的宽度和规模,充分发挥绿色廊道的生态和景观功能。依托花城广场和珠江公园两个集中式的绿地空间,社区内部的绿地空间大多采用点状和线状的形式,同时充分绿化了街头游园、滨水绿地,创造出丰富的绿地系统(图3)。由于社区内部空间的封闭性,需加强社区内部绿地空间与城市绿地之间的联系。社区边界采用绿墙的形式对防护栏杆进行遮挡,同时与街道绿地融合在一起,形成一个绿地体系,加强了社区与社区,社区与城市绿地之间的联系,提高了休憩绿地空间的可达性。

图3 珠江新城绿地系统的结构布局

通过点状绿地与道路网状绿地的结合,促使绿道网的形成,提高了高密度社区绿地间的连接度,改善了社区的环境质量,缓解土地高强度开发给生态环境造成的冲击。同时改善社区绿地的空间结构,多采用乔灌草的立体结构形式,提高绿地的生态效益。

在地面绿地形成网络的基础上,拓展立体绿化空间。珠江新城立体绿化较为突出,屋顶花园建设初具规模。阳台花园以及架空层花园提高社区整体的绿视率,也为居民提供了舒适的私密空间。所不足的是裙楼之间的屋顶花园空间缺少直接的联系,降低了公共空间的共享性。

4.2.3 加强立体空间设计,完善步行廊道体系

珠江新城拥有高强度的开发规模、高密度的产业集聚,带来巨大的人流与车流量,因此需要便捷、完善的公共交通系统进行承载和疏导。二层步行廊道体系将珠江新城的核心区39座主要大厦的无障碍步行连接,形成了具有良好通达性的空中步行环境,解决了人车交通混乱的难题。如商住混合型建筑通过二层裙楼的外廊空间与步行天桥连接起另一栋建筑的商业裙楼空间,在满足交通功能的同时,营造了舒适、方便的商业步行氛围。

珠江新城社区立体空间主要表现在裙楼的屋顶花园。屋顶花园体现了人与自然的融合,满足了居民接近自然,享受健康生活的要求。空间加强了植物的季相变化,以更多艺术的手法去营造一个适宜的休息和眺望平台。同时加强了底层架空空间的利用,增加公共设施的布置。如社区在底层架空区设置一些活动的座椅,一些老年人可以打牌、聊听、交往等活动。地下空间的利用主要是通过与地下商业街相结合,同时扩大步行空间,提供一些休憩设施,形成一些小型的休闲空间,并通过自动扶梯、楼梯等联系上下的立体空间,形成一个连通的整体(图4)。

图4 立体广场空间

珠江新城立体空间的利用以广粤公馆最为典型。广粤公馆社区属于两块用地,中间穿过市政道路。住宅采用高台的模式,裙楼一层为屋顶花园。两块用地的平台花园利用过街平台的驳接连成一体,市政道路从平台底下通过(图5)。过街平台具有一定的宽度,加以植物、铺装和休憩设施的布置,形成了一个架空的袖珍公园。这种空间重叠的设计方式加强了立体空间的利用,创造了舒适安静的社区环境,同时也将两侧社区屋顶花园连接起来,形成了一个共享空间,促进居民之间的活动与交往。

图5 广粤公馆过街天桥与屋顶花园的驳接

5 结语

我国正处在城市化阶段,城市化水平在不断地提高,人口的数量也在不断增多,城市的土地资源越来越紧缺。虽然西方城市的城市无序蔓延和城市中心的空洞化现象等城市问题,在我国并没有很明显地显现出来,但同样面对着资源的短缺、交通的拥挤和城市居民日渐冷漠等问题。良好的公共空间设计,虽然不能完全解决城市社会问题,却能促进城市居民的交往,在一定程度上改善城市的交通拥挤,同时较少资源的浪费。其巨大的作用是不言而喻的。

通过对广州珠江新城高密度社区的调研和分析,结合目前我国城市社区发展的现状,总结出高密度社区的一些基本特征,针对城市社区目前的现状,借鉴珠江新城高密度社区公共空间的设计模式,提出一些相应的公共空间设计策略。但就城市社区建设本身的难度而言,每个项目都会历经很多年,还要经过多年的时间考验,才能得出是不是一个好的设计模式。因此我们要不断吸收新的理念,探寻新的方法,去适应不断变化的城市和居民的需求。

[1]罗杰·特兰西克.寻找失落空间[M].朱子瑜,译.北京:建筑工业工业出版社,2008.

[2]缪 朴.亚太城市的公共空间:当前的问题与对策[M].司 玲,司 然,译.北京:建筑工业工业出版社,2007.

[3]姜梦菲.高密度住区景观的生态设计与健康环境营造[D].北京:北京林业大学,2007.

[4]楚超超,夏 健.住区设计[M].南京:东南大学出版社,2011.

[5]朱 雯.高密度城市社区公共空间的初步研究[D].武汉:湖北工业大学,2010.

[6]徐 萱.城市社区街道空间研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[7]刘 圻.城市居住区公共空间变化刍议[J].现代城市研究,2005(9).

[8]邹经宇,张晖.适合高人口密度的城市生态住区研究——关于香港模式的思考[J].新建筑,2004(4):51~54.

[9]李 敏.适合高人口密度的绿地布局方法研究-以澳门半岛为例.[J].广东园林,2011(6).

[10]陈昌勇.空间的“驳接”——一种改善高密度居住空间环境的途径[J].华中建筑,2006(12):112~115.

[11]黄冬英.广州珠江新城居住空间形态研究[D].广州:华南理工大学,2010.