20世纪六七十年代中国美术中的色彩

2013-07-18李冠燕中国艺术研究院美术学系北京100029

⊙李冠燕[中国艺术研究院美术学系, 北京 100029]

作 者:李冠燕,中国艺术研究院美术学系2010级在读博士研究生,主要研究方向为美术鉴藏。

一、引 言

作为20世纪中国美术史的一个重要环节,“文革美术”在中国现当代美术史序列中具有特殊的价值,它具有独特的艺术风格、图像模式和形式手法特征。

近年学界一般将“文革美术”分为两个层面:一为1966至1976年间与主流意识形态一致或疏离的各类美术作品及现象;二是这一时段出现的直接表达政治意图的美术。总体来讲,“文革”美术作品的主要形态和主导倾向仍是直接体现“文革”政治需求的,这也正是“文革美术”具有明确代表性的根本原因。

“文革美术”是特殊文艺体制下“为政治服务”的美术形态。它是特定时期政治和文化的浓缩:既是对美术意识形态化的挪用和简单粗放的功能性诉求的呈现;同时也描画出一个时代的美好幻景,包含了大众朴素真挚的情感。“文革美术”把现实功能诉求和艺术因素糅为一体,构建了艺术史上独特的表达程式——以政治涵义和意识形态为导向、以歌颂毛泽东和工农兵为主题、以“红、光、亮”为色彩特征、以“三突出”与“高、大、全”为创作原则。

新中国成立后,以社会主义现实主义创作原则为主导,后又倡导革命的现实主义和浪漫主义结合的标准。受1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中“文艺为工农兵服务”思想的影响,“文革”时期的美术甚至所有文艺作品,艺术家的审美个性让位于大众的欣赏趣味,高度突出政治意识形态,“红、光、亮”占据绝对地位。从工农兵大众中接受教育和改造,进而顺应工农兵的欣赏诉求来创造工农大众喜闻乐见的艺术,是“红、光、亮”盛行的主要社会原因之一。“红、光、亮”与“高、大、全”的创作模式,极具主观性和程式化特征,归纳了“文革美术”最显著的视觉风格和最具时代性的特征。

“文革美术”的表达样式还与“三突出”的创作方式紧密相连。西方及中国传统的古典主义造型方法,不断地夸张、强化甚至极端化,终于在“文革”中衍生为塑造英雄人物的“三突出”原则:极力突出主要英雄人物的形象,塑造“典型环境中的典型人物的典型性格”。这也成为革命现实主义创作的经典法则之一。

“文革”时期,“政治”与“艺术”的关系特别是政治内核对艺术形式的左右,构成了“文革美术”的本质特征。可以说,“文革美术”承担着特定时代的政治和文化功能诉求,也在视觉形式和语言手法上构筑了独特的体系,为我们提供了历史学、社会学和艺术上的一个独特个案,这正是其史学价值和研究意义之所在。

二、红、光、亮的图像特征

(一)题材选择 1966年2月,江青在上海召开部队文艺工作座谈会,《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》产生。《纪要》把社会主义文艺的构成概括为无产阶级文学的党性原则、社会主义文艺的根本任务、无产阶级的创作原则和无产阶级的艺术方法四方面。实际上要求一切文学艺术以政治为中心、为政治服务,直接对文艺创作产生了关键性的影响。文学艺术从此沦为政治的工具,美术创作尤其深深盖上了政治烙印,绘画题材也随之发生重大转变。

“文革”时期,历史、山水、花鸟题材的创作式微甚至成为“毒草”,只有“圣地山水”和“诗意山水”受到推重,而人物画创作持续繁荣。“文艺为工农兵服务”主流形态,使劳动人民成为创作的主要表现对象。创作者们必须按党的政策去开拓提炼新的创作素材,了解学习先进人物的革命思想,“源于生活,高于生活,就有了思想上的保证”①,就能为塑造工农兵英雄形象积累丰富资源。

值得关注的是,领袖题材的创作,尤其是毛泽东的肖像在是“文革美术”中政治色彩最为浓重的类型,能最为清晰地映照出“文革美术”中政治对于艺术创作的影响。“领袖题材的创作以其题材的敏感性、前沿性和探索性,成为反映文化政策和主流文艺思想变迁的晴雨计。构成了一幅当政者、艺术家、艺术受众、艺术思潮和文化政策之间多样互动的文化景观。”②

“文革美术”的主题流变无疑是成政治信息变异的征象。美术中工农兵、少数民族、女性等各类形象的被选择,无疑是政治宣传的需求。创作者根据主题需要、人物的阶级特征去刻画人物表情,设计具有象征意义的动作模式,着意凸显人物膨胀的激情。反过来,美术作品的主题选择、观念传达、审美倾向、寓意寄托甚至艺术手法等的转换也都能在相应的政治事件或政策宣传中得到验证。“文革美术”是“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器”③,政治指向性非常明确。“政治”与“艺术”的关系就构成了“文革”美术的根本主题,特别是政治对艺术面貌的左右。

(二)创作程式 文革时代,美术作品内容和题材都是经过审定的,创作被限定在固定的模式和框架下,艺术范围变得十分狭隘。艺术元素让位于政治元素,要求直观化、易解化、力量化,成为易被普通大众接受和解读的文化符号。

美术图像形成了程式化的象征性图像体系。具体有:一、主从式和中心式的构图法;二、主大从小的比例法则;三、效忠式姿态的图解法;四、人物笑容的脸谱化。《中国现代绘画史》中称这种千篇一律的表情为“咧嘴傻笑”④。

艺术家往往遵循特定的创作模式:

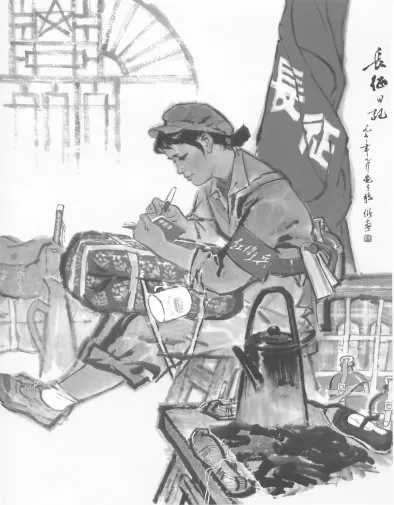

第一,按政治需求提炼将创作素材,再根据民众的审美转换为明确易懂的画面。创作者先选取大众熟悉的题材,然后依据特定的政治主题去设定情节,再将其置于真实的环境中;同时要求画面直观通俗,常常依靠典型环境、典型道具来交待情节与揭示主题,或者利用画作题目甚至画面中直接出现文字作直白的提示(图一)。

图一

第二,严格以“三突出”为原则处理画面。常用手法有:一、用近焦特写塑造英雄人物的高大形象;二、以仰角的视线表现人物的英雄气魄;三、用夸张的近大远小的透视原理使主要人物尤为突出;四、将主要英雄人物安排在最显著的位置(图二)。

图二

第三,按“比现实更高大、更完美”的原则塑造工农兵英雄人物,对人物造型作理想化的处理。《怎样画连环画》提供了这样的理论依据:“艺术的真实不等于生活的真实,人物造型必须提炼和再创作,无产阶级英雄形象应是成千上万英雄人物的典型概括,要‘比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带有普遍性’。对速写来的无数工农兵形象要进行集中提炼,使塑造的英雄形象更高大,更完美。”⑤

图三

归纳起来,文革美术是一种消逝的艺术,表现为:绘画传统(题材、笔法、表现手法)、艺术规律(创作自由、艺术创作能力、风格多样性)、文化良知等的消退;又是一种强化的艺术,对绘画手法(主题、色彩、构图)、政治内核(阶级、路线斗争)、精神传达(社会理想)等的强调。

(三)图像特征:“红、光、亮”与“三突出”

1.形成 “高、大、全”与“三突出”的创作原则,植根于中国特定的文化传统和历史背景中。强烈的对比与中国传统绘画的透视法则一致,并符合中国古典文化中的价值观和伦理观。如阎本立《历代帝王图》,即以文弱侍者衬托帝王高大。而“文革美术”图式的形成又受到“样板戏”的极大影响,画面构图、场景设置、人物表情、动作设计等都带有舞台色彩。从革命样板戏中总结的“根本任务”论和“三突出”原则,更成为“文革”期间指导和规范文艺创作、文艺批评的根本法则。当时,组织了拍摄样板戏电影,样板戏剧照很快以电影海报、年画、连环画的形式而广泛传播,使“高、大、全”、“红、光、亮”模式得以迅速推广。

2.确立 1968年5月23日《文汇报》文章第一次正式提出“三突出”标准:“‘三突出’,作为塑造人物的重要原则。即:在所有人物中突出正面人物来;在正面人物中突出主要英雄人物来;在主要英雄人物中突出最主要的中心人物来。”⑥

“三突出”被《红旗》等杂志奉为指导革命文艺创作的“根本原则”,是“无产阶级党性原则在社会主义文艺创作中的体现”⑦。“四人帮”在美术界的代理人王曼恬强调:“美术创作也要搞三突出。”⑧“三突出”建构了一套以主要英雄为中心的解决人物关系、冲突构成和艺术调度问题的艺术处理法则。这也成为美术创作中人物形象完全理想化、极端形式化、高度程式化的基础。

“高、大、全”创作原则,体现的是对主体人物塑造和构图的要求,要把正面人物加工为大众崇拜的视觉形象。将人物置于比视平线高且最显著的位置。它其实是模拟舞台的对艺术手法的简单处理:包括人物的造型脸谱化、脸色红润化、眼神概念化、姿势程式化、场景固定化及构图全景化(图四)。

图四

“红、光、亮”作为“文革美术”的典型特征,是社会政治化和文艺大众化之下的视觉审美取向。“文革美术”对红色的强调到了无以复加的地步。因为它具备强烈的视觉冲击力,又有丰富的文化内涵和广泛的审美认同。

学而不思则罔,思而不学则殆。孔子在两千多年前的这个论述在我们现在的阅读教学中仍然使用。阅读教学中应该以老师精神设置的问题为引领,让学生在强烈的求知欲的促使下不知不觉的走进问题感受到语文文字的美,体会到每一句话或没一个段落所表达的作者的情感。这个过程是学生独立思考的过程,这种体验是无法复制和替代的。在这个过程中学生体验到了成功的快乐,增强了阅读的信心,深藏于心底的求知欲被老师激发了出来。

3.特征 “文革美术”用“红、光、亮”进行叙事,以革命乐观主义和革命理想主义的豪情为人们编织了一个抵达理想彼端的红色乐园。“红、光、亮”的表现,与现实主义的创作要求不谋而合,通俗易懂,广为大众喜爱,自觉遵守“革命现实主义与革命浪漫主义相结合”的样式,同时又带有浪漫化和象征化的倾向,形成了社会主义大众艺术的独特征象。

“红、光、亮”要求红艳明朗的主调和舞台化、戏剧化的效果。画面往往色彩鲜明,对比强烈。场景表现多采用背侧光,其实是舞台常用辅助光突出人物外轮廓的手法。在这种美学路线下,“绘画中的正面人物红光满面,甚至阴影都不用冷色调;画面效果逼真细致,几乎没有笔触;作品色彩艳丽,充分反映出时代精神,形成了一种社会主义的大众流行画风”⑨。就油画而言,红色调创造了鲜艳悦目的社会主义新油画,色调和笔触区别于西方古典主义和现实主义绘画,处理手法夸张,具有非现实主义的倾向(图五)。

图五

在“三突出”基础上出现的“红、光、亮”“高、大、全”模式,集中地表现了红色的主题,塑造了社会主义中国的视觉形象,也创造了新的美术语言体系。“国家政治话语塑造了新的美术形象,一种红色乌托邦的畅想成为时代的主旋律。”⑩

4.本质 毛泽东文艺源于生活又高于生活及文艺必须服从政治需要的思想,贯穿了20世纪中叶以来的中国文艺的发展,直接引导了新中国的文艺创作。然而,到了“文革”时期,文艺的政治功能诉求被片面强调、夸大以至压倒文艺自身创作规律。政治功用直接支配了的“文革美术”创作的基调和走向。

“艺术作为一种审美创造,它直接受到作家的审美观念和趣味的制约。”⑪艺术作品包含着创作者对所表现事物的感受,艺术创作需要运用特定的艺术语言和艺术手法技巧,将个性意识转化为受众可接受可欣赏的艺术作品,来表达自身的情感体验和价值判断。而“文革美术”中整齐划一的形式手法,多是口号式的图像宣传,忽略以至抹杀了创作者的个性和情感因素,是对艺术语言和形式多样性的否定。它更多是国家意识形态向大众宣传的道具,是为实现政治目的服务的。政治严格掌控艺术的方向,主导所有艺术生活领域,类乎政治对艺术的霸权。

“文革”是集体走向意乱神迷的年代,集体意识溶解了个体意识,艺术也成为政治的仆人。“文革美术”是一种传统文化传承的断裂的艺术,漠视人性、个性迷失、艺术性被贬斥。人们抛却了现实的痛苦和对自然的尊重,道德价值观遭到解构,高尚趣味的审美追求被否定,虚妄的精神理想成为时尚,文化、道德、精神重重空虚。

“思想消融在情感里,而情感也消融在思想里;从思想和情感的消融里才产生高度的艺术性。”⑫而“文革美术”反其道行之,“艺术性高度地消融在统一的思想和乐观的情感中”。由于缺乏了艺术创作者触摸内心、弹拨情感式的抒发,“文革美术”的多数作品,只是对主流美术作品或者样板画的模仿,是同一主题的复制。为了能让群众喜闻乐见,取悦大众的欣赏趣味,艺术创作者丧失了情感的生存空间、思想的自由维度,艺术走向了媚俗。“源于生活”沦为虚幻理想和浪漫激情的附庸,是美术作品用以实现真实化的场景道具,已经走向对现实主义的背离。

三、反 思

对艺术而言,形式发展并不能独立于表现意义之外。正如潘诺夫斯基所说:“把作品理解成某种人类心灵的基本倾向的征象,这种倾向是负责创造此作品的地点、时期、文明和个人所特有的。”⑬王朝闻先生曾对艺术与文化背景之间的关系做了概括:“现存各艺术种类,都经过比较长时期的历史发展,逐渐形成了自己的相对独立的艺术特征,这种特征制约着自己的艺术内容和形式。”⑭

图像是文化和历史的载体,本身也作为文化和历史而存在。“如果要想找出艺术作品的内在意义,艺术史学者就必须尽可能地运用与某件艺术品或某组艺术品的内涵意义相关联的文化史料,去检验他所认为的那件艺术品的内涵意义。”追寻图像的意义,应立于历史高度的梯级上作出整体把握,既要将具体作品置于特定文化与历史的语境下解读,也应着眼其在文化传递中的链接和历史进程中的影响。

虽然“文革”时期的美术,政治及意识形态功能窒息了艺术发展,但不能完全抹杀这一时期美术创作的成就。文革时期的美术作品具有独具一格的形态、完整的样式体系和创作思想,具有独立的史学意义和研究价值。作为特定历史时期文化表征的“文革美术”,反映了国家意识形态和文化观念的走向,且构成独特的视觉文化形象,折射出中国社会在这一特定时代政治、文化、观念等的特定内涵和真实历程。不可否认,“文革美术”作为历史文献,作为一个时代的文化符号,具有不可替代的历史意义。

① 《黄陂农民泥塑》,湖北人民出版社1975年版,第9—10页。

③ 《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年版。

④ 愚士主编:《余秋雨现象批判》,湖南人民出版社1999年版,第173页。

⑤ 《怎样画连环画》,上海人民出版社1972年版。

⑥ 于会泳:《让文艺舞台永远成为宣传毛泽东思想的阵地》,《文汇报》1968年5月23日。

⑦ 《努力塑造无产阶级英雄人物的光辉形象》,《红旗》1969年第2期。

⑧ 王曼恬:《努力塑造无产阶级英雄形象》,《美术》1977年第8期。

⑨ 王明贤:《“红光亮”:社会主义的大众流行艺术画风》,《艺苑》2008年第10期。

⑩ 高名潞:《中国前卫艺术》,江苏美术出版社1997年版,第42页。

⑪ 中国人民大学中国语言文学系《文学论集》编辑组编:《文学论集第八辑》,中国人民大学出版1986年版,第102页。

⑫ 朱光潜:《西方美学史》,人民文学出版社1963年版,第534页。

⑬ 潘诺夫斯基:《〈图像学研究〉中译本序》,范景中译,《新美术》2007年第4期。

⑭ 王朝闻:《美学概论》,人民出版社出版1987年版,第247页。