黄壁庄水库副坝塌坝段观测资料分析

2013-07-15齐建堂刘明杰

齐建堂 刘明杰

(河北省黄壁庄水库管理局 鹿泉 050224)

1 工程概况

黄壁庄水库位于石家庄市西北滹沱河干流上,是一座重要的大(1)型水利枢纽工程,总库容12.1m3。水库于1958年动工修建,1960年蓄水,1965~1968年进行扩建,“96.8”洪水后,于1999~2005年进行了除险加固。水库枢纽建筑物主要由主坝、副坝、电站重力坝、正常溢洪道、非常溢洪道、新增非常溢洪道和灵正渠穿坝涵管组成。水库正常蓄水位120m,设计洪水位125.84m。

副坝是黄壁庄水库的主要建筑物之一,坝型为水中填土均质坝,局部为碾压式均质土坝,坝长6907.30m,坝顶高程为129.2m,最大坝高19.2m,坝顶宽6.5m。副坝在建成初期就产生了许多隐患,几十年一直带病运行,除险加固时,副坝采取了垂直防渗墙措施加固,彻底消除了副坝的安全隐患。

副坝混凝土防渗墙位于坝轴线上游2.9m,桩号A0+840.00~A5+700.00 之间,墙体总长4860m,厚80cm,墙顶高程125.5m,最深达65m,墙底入岩深度1.0~2.0m,墙体材料采用普通混凝土,标号为C10W8,截渗面积27.15万m2。由于副坝地层地质条件复杂,坝体施工质量较差,防渗墙施工工艺与原有地质条件不相适应等原因,造成了在防渗墙施工中先后共发生过7 次塌坑,除5号塌坑位于桩号A2+848.00~A2+861.00 外,其余塌坑均发生在桩号A4+026.27~A4+360.00 之间,长度约330m的范围内,因此将该坝段称为塌坝段。

2 塌坝段渗流观测资料分析

2.1 塌坝段渗压计布置情况

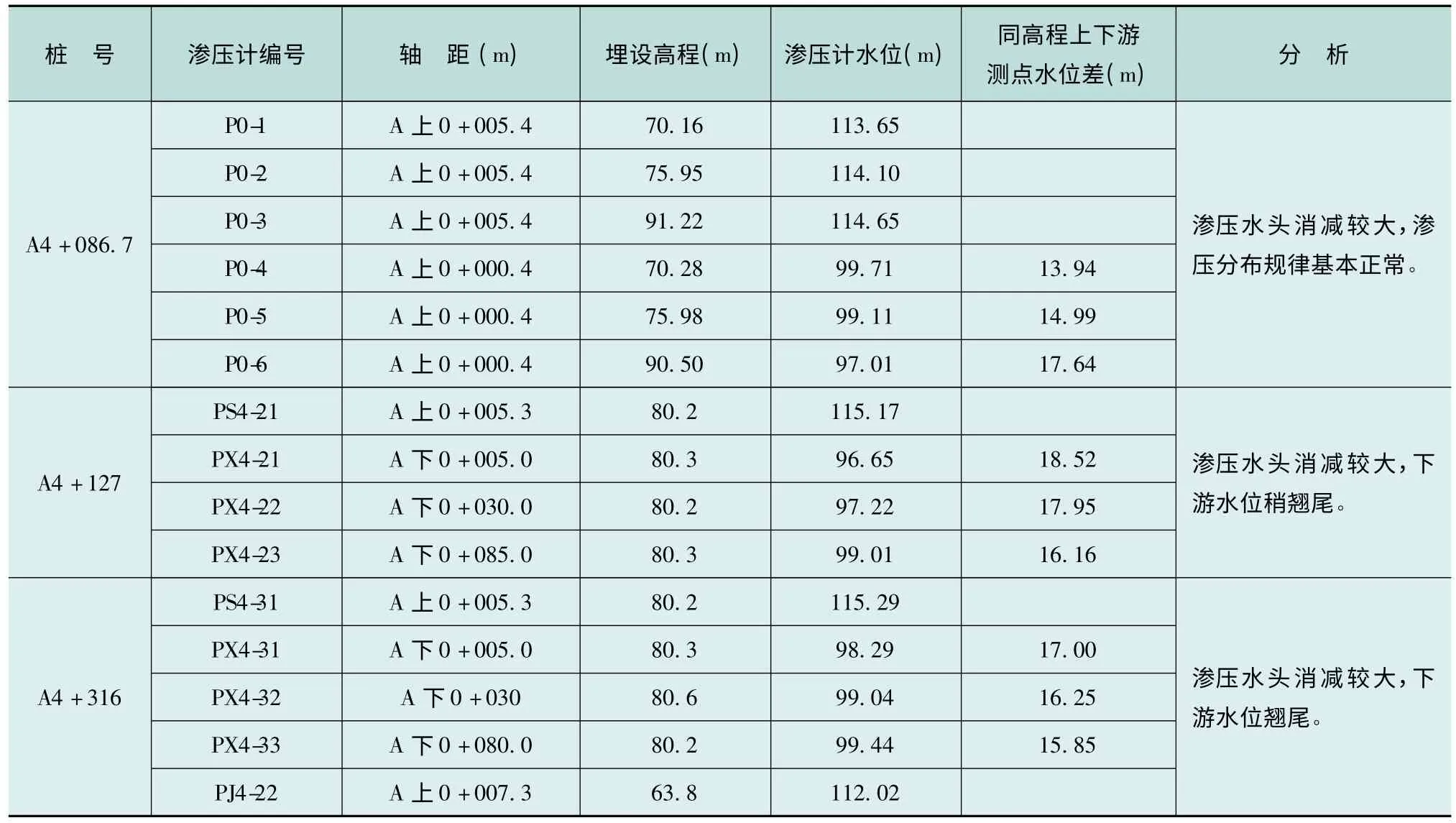

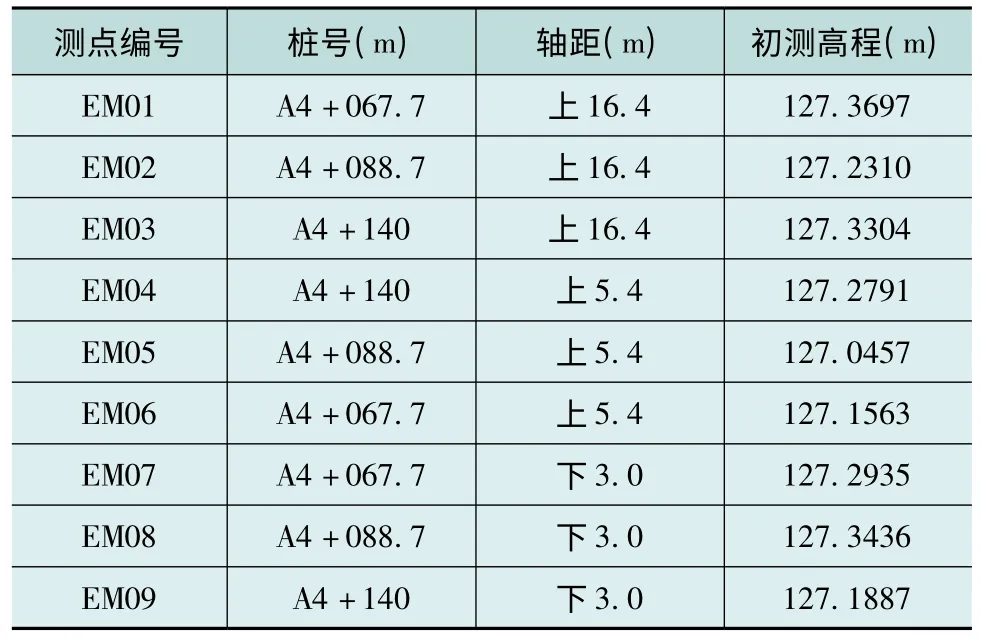

副坝塌坝段A4+ 064.00、A4+ 088.70、A4+127.00、A4+316.00 等断面渗压计考证见表1。

表1 副坝塌坝段渗压计考证

续表

2.2 渗压计观测资料分析

2.2.1 渗压过程分析

根据实测资料绘制塌坝段各观测断面渗压过程线。

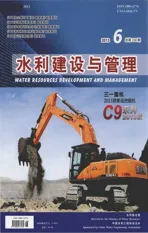

副坝A4+064.0 断面渗压水位过程线见图1。该断面防渗墙上游渗压水位变化趋势与库水位相似,下游渗压水位过程线随库水位的变化有所反映,但变化幅度较小,防渗墙防渗作用较明显。

图1 副坝A4+064.0m 断面渗压水位过程线

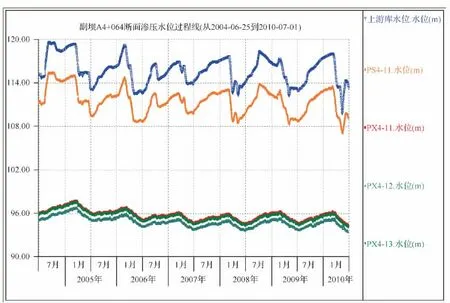

副坝A4+086.7 断面渗压水位过程线见图2。该断面上游3支渗压水位过程线变化趋势与库水位相似,且上游3支不同高程的渗压计(P0-1、P0-2、P0-3)水位十分接近,可能与该段所处的红土卵石层、卵石层及砂层的透水特性有关;下游渗压水位对库水位的变化略有反映,水位在95.3~100.8m 之间变化。

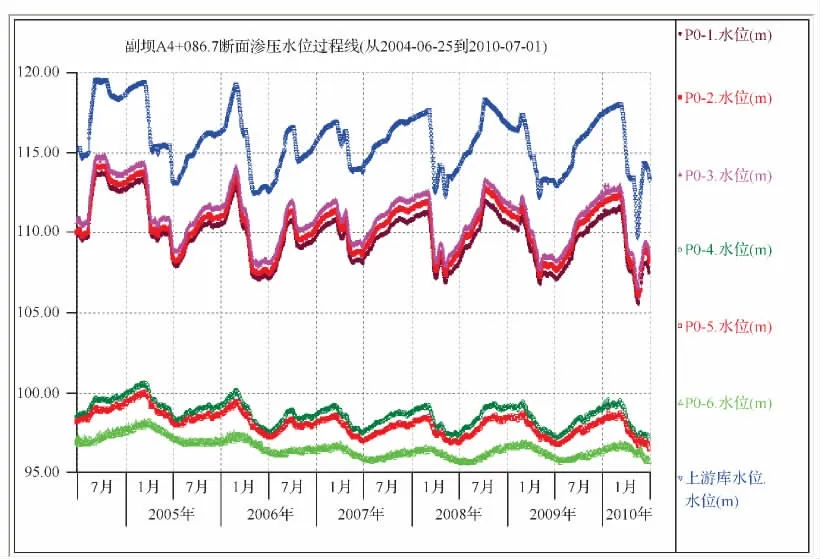

副坝A4+088.7 断面渗压水位过程线见图3。该断面下游3支渗压计(P0-8、P0-9、P0-10)渗压水位过程线变化趋势一致,且对库水位的变化略有反映,水位在95~100m 之间变化。P0-11 渗压计水位不随库水位变化而变化,水位一直为107.95m 左右,基本为渗压计埋设高程107.91m,分析原因可能是埋设位置较高,监测不到水位,反映出渗压水位亦为不真实水位。

图2 副坝A4+086.7m 断面渗压水位过程线

图3 副坝A4+088.7m 断面渗压水位过程线

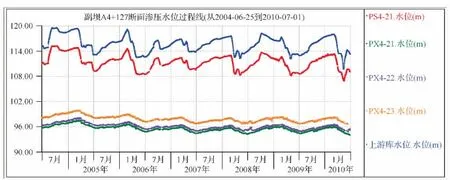

副坝A4+127.00 断面渗压水位过程线见图4。该断面上游渗压水位与库水位过程线一致,下游渗压水位对库水位的变化也有相应反映,变幅在95~100m之间,上、下游渗压水位相差14m 以上,防渗墙作用明显。

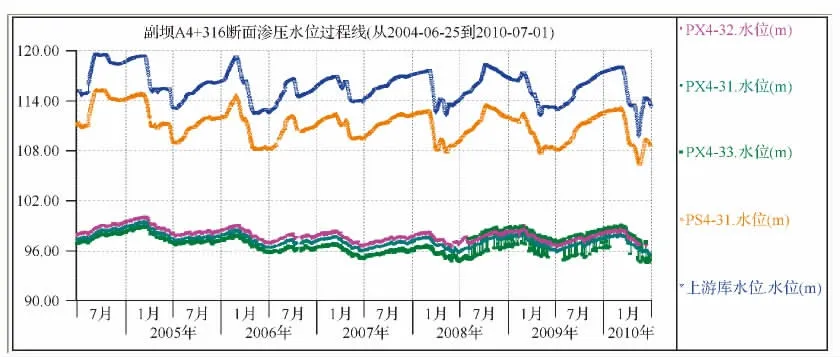

副坝A4+316.00m 断面渗压水位过程线见图5。该断面防渗墙上游渗压计PS4-31 渗压水位与库水位变化相一致,下游3支渗压计渗压水位对库水位的变化也有相应反映,变幅在96.5~100m 之间。防渗墙上、下游渗压水位相差11m 左右,防渗墙防渗作用较明显。

图4 副坝A4+127.00m 断面渗压水位过程线

图5 副坝A4+316.00m 断面渗压水位过程线

2.2.2 防渗墙前后渗压水位对比

选择防渗墙施工完成后库水位相对较高、稳定时间较长的2004年10月库水位119.50m 时(接近水库正常蓄水位),对各观测断面防渗墙前、后同高程的渗压水位进行对比分析,分析结果见表2。

表2 副坝防渗墙前后渗压水位对比(库水位119.50m)

续表

从表2 中可以看出,在库水位119.50m 时,副坝塌坝段各断面混凝土防渗墙上、下游测点水位差比较明显,一般渗压水位降低在14m 以上,对渗流水头的消减起到了很大的作用,说明防渗墙的防渗效果明显。

2.3 小结

a.大部分渗流监测仪器运行正常,监测资料能反映出埋设部位地下水的渗压状态,渗流规律正常。

b.混凝土防渗墙上游渗压水位对库水位具有相关反映,渗压水位过程线与库水位变化趋势十分相似,防渗墙下游渗压水位有明显降低且变幅较小。

c.副坝塌坝段各断面混凝土防渗墙后渗压水位下降明显,上、下游测点水位差一般在14m 以上,对渗流水头的消减起到了很大的作用,说明防渗墙的防渗效果明显。

3 塌坝段变形观测资料分析

3.1 变形观测设施布置

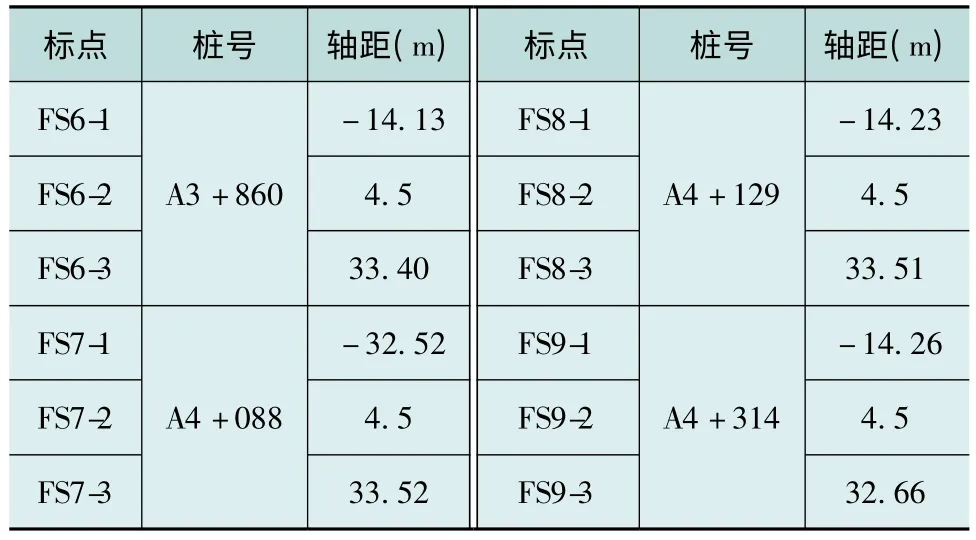

在塌坝段及其附近桩号A3+ 860.00、A4+088.00、A4+129.00、A4+314.00 等处布设了4个竖向位移监测断面,在每个监测断面的上游坝坡125.3m高程、坝顶下游坝肩及下游120.0m 高程各设一个测点。布设位置详见表3。

表3 塌坝段表面变形标点考证

另外,在塌坝段还布设了施工期临时沉降观测点,共布设3个监测断面,每个断面3个测点,共9个测点,以观测施工期塌坝段的沉降变形,现已作为永久竖向位移测点观测。该坝段坝面沉降点布设位置见下页表4。

3.2 变形观测资料分析

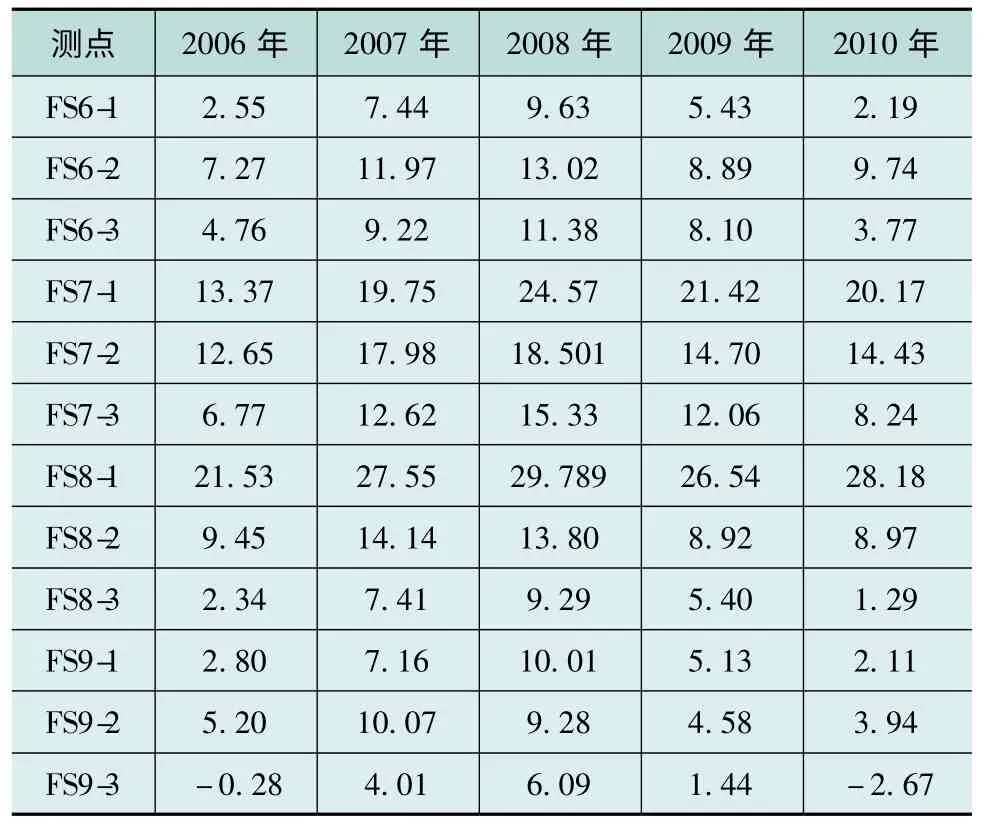

2006~2010年塌坝段各期竖向位移观测数据见下页表5。

表4 塌坝段坝面沉降点埋设考证

表5 塌坝段表面竖向位移统计表 单位:mm

由竖向位移量统计表看出,副坝存在下沉趋势,塌坝段尤其明显。从趋势上看,平行于坝轴线方向,塌坝段的竖向位移随桩号的增加而递减,以桩号A4+129.00 处的FS8-1(位于塌坝段坝顶路面)位移最大,2008年5月(平均库水位为113.06m)最大位移量为29.798mm,其次是A4+088.00 断面的FS7-1,最大位移量为24.57mm。在垂直于坝轴线方向,A3+800.00断面的沉降规律是坝肩处最大,而塌坝段是贴坡平台上游侧的竖向位移量最大,其次是坝肩和下游坝坡的竖向位移。塌坝段由于受深层复杂的地质、地层条件的变化以及施工措施影响,竖向位移量比其他部位大是正常的。2010年6月数据成果显示,所有测点的位移量均有抬升现象,可能与当期测量时库水位相对较低(最低时为109.70m),而气温又相对偏高(当日气温29℃)有关。

塌坝段坝面点的沉降位移统计量见表6。

表6 塌坝段坝面沉降观测点位移量统计 单位:mm

从整个沉降数据分布看,平行于坝轴线方向,左端的沉降大于右端沉降,垂直于坝轴线方向,上游侧的沉降大于下游侧的沉降。最大沉降发生在桩号A4+067.70 断面,距坝轴线上游16.4m的EM01 点,2008年5月沉降量为42.49mm;从时间角度来看,基本上是2008年的沉降量最大,沉降速率在2006~2007年最大,为0.017mm/天,随时间推移,沉降速度变缓,各沉降点的沉降趋于平稳,沉降速率也越来越小,说明塌坝段表面的沉降逐渐趋于稳定。

3.3 小结

通过塌坝段表面变形观测资料分析看,塌坝段存在变形,且较其他坝段变形较大,这与其地质条件有关。但随着时间的推移,其变形逐渐趋于平缓,符合坝体变形规律。目前塌坝段变形比较稳定,该段坝体运行安全。

4 结 语

综上所述,经过对副坝塌坝段实测渗流、变形观测资料分析,塌坝段渗流稳定,防渗墙防渗效果显著;坝体存在位移,遵循变形规律,现发展缓慢,趋于平稳,无不均匀沉降,坝体的整体性较好。在正常蓄水位情况下,副坝塌坝段坝体变形基本稳定,坝基渗流是安全的。

但副坝塌坝段地质情况比较复杂,工程加固措施也不同于其他坝段,坝体新回填土厚达12m,虽经受了较高库水位的考验,但尚未遭遇高洪水位、库水位骤降等工况检验,需继续加强对该坝段监测,确保副坝工程安全运行。