吾归何处*:论苏轼词作中的“怀归”情结

2013-07-14王慧

王 慧

(西南大学 文学院,重庆400715)

蜀人苏轼终生漂泊,词作中多有怀归情结。在苏词三百余首中,“怀归”之词就占其三分之一,近百首。他自问“吾归何处”,且终身寻容身容心之所。在尝试了“乡归”、“仙归”、“酒归”等求索之法后安然“心归“,在诗意的审美世界里超越现实苦难。

一、乡归:我为剑外思归客

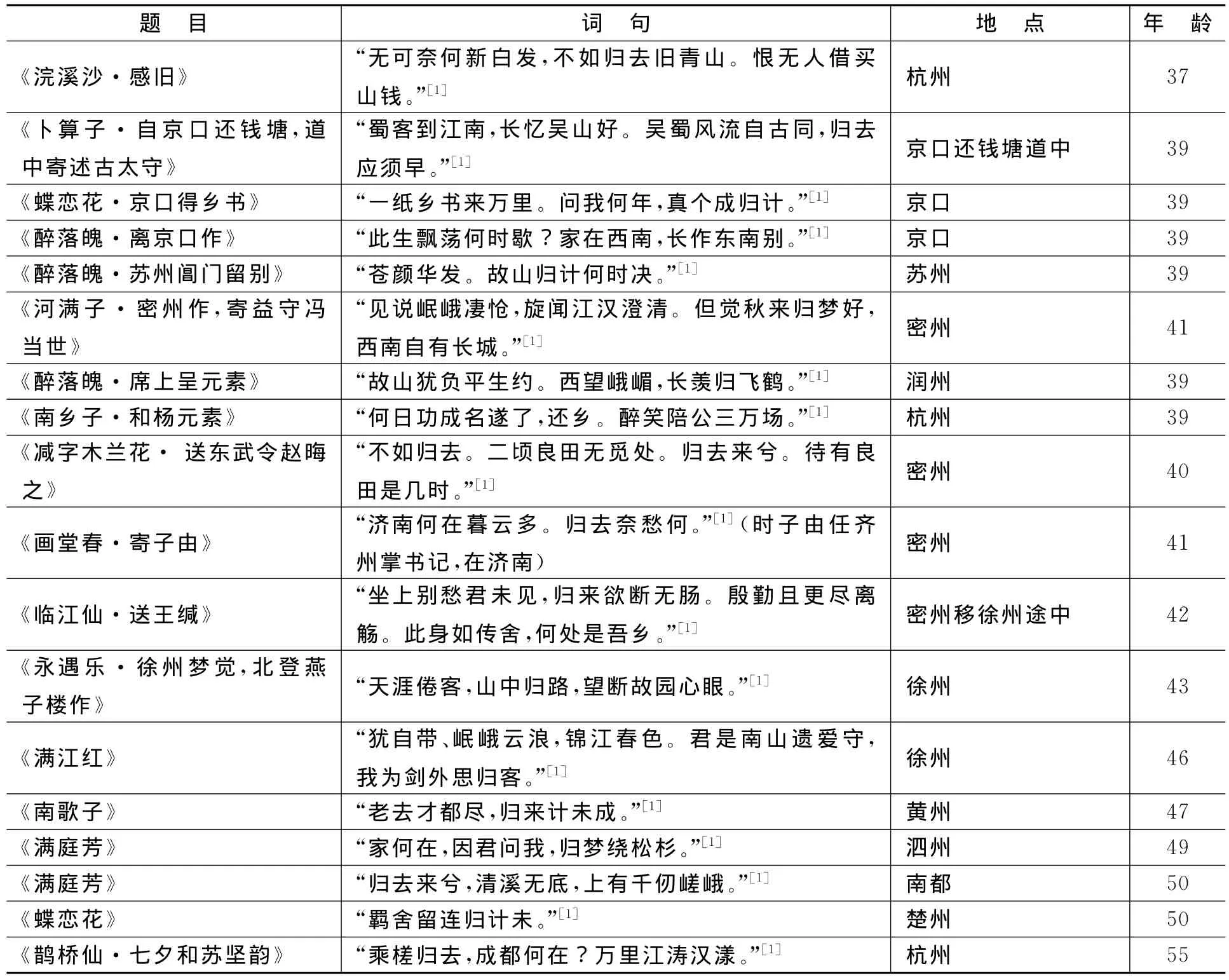

黄州期间苏轼作词“归去来兮,吾归何处?万里家在岷峨”[1],但归乡意象并不止于一时一地。苏轼一生三次离乡,第三次离乡后再未归乡。嘉祐元年苏洵携苏轼、苏辙二子出蜀赴京应举,次年同中进士,时苏轼22岁;后因程氏病故,三苏仓促回乡奔丧;嘉祐四年苏轼丁忧期满,与父兄择由水路出蜀赴京。嘉祐六年苏轼应中制科入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官,26岁的苏轼真正离开巴蜀故地;治平三年因父洵病故,“诏赠父洵光禄寺丞,并敕有司具舟载丧归属”[2]。这是苏轼最后一次回归故乡,他在《送贾讷倅眉二首》曾感叹道:“当年入蜀叹空回,未见峨眉肯再来。”[3]熙宁元年(公元1068年),苏轼服丧期满后北上任职,一生宦海沉浮,乃至贬谪南海,终生未能如愿归乡:“老病流落,无复归日,冥蒙奄霭,时发于梦想而已。”(《书王公峡中诗刻后》)[4]因此“归乡”意象的反复出现,成为苏轼词作中非常重要的一笔,具体详见下表。

*本表编年依据孔凡礼《苏轼年谱》,北京:中华书局,1998.

从上表可见自从苏轼离开眉山,“归乡”意象便贯穿其人生各个阶段,且在苏州、杭州、黄州、密州、楚州、润州、徐州、泗州等地苏轼又无一不记挂蜀地。公元1069年苏轼因反对王安石变法为新党所不满,兄弟二人被诬告在居丧期间利用官船贩卖私盐,虽查无实据,但苏轼自此离开中央而作杭州通判。37岁的苏轼在杭写下《浣溪沙·感旧》,“谓欲买山归隐,而恨无友人如郗超者资助。言外之意,欲归隐而不得,其苦可想而知。”[1]然苏轼思归并不仅仅因为仕途不顺,据苏辙回忆“辙幼从子瞻读书,未尝一日相舍。既壮,将游宦四方,读韦苏州诗,至‘安知风雨夜,复此对床眠’,恻然感之。乃相约早退,为闲居之乐。”(《逍遥堂会宿二首》诗引)[5]“将游宦四方”意谓尚未远行,可见书轩之中苏轼便“相约早退”,除因手足情深外,多是因他早已感悟到人生无常,不如早退为安。正如他还没步入仕途时已看透人生的庸碌与生命的虚无:“人生本无事,苦为世味诱。富贵耀吾前,贫贱独难守。……今予独何者,汲汲强奔走。”(《夜泊牛口》)[3]而当他刚踏入仕途时亦写诗劝弟:“亦知人生要有别,但恐岁月去飘忽。寒灯相对记畴昔,夜雨何时听萧瑟。君知此意不可忘,慎勿苦爱高官职。”(《辛丑十一月十九日,既与子由别于郑州西门之外,马上赋诗一篇寄之》)[3]可是退隐很难,归乡不易,苏轼未能“功成”,至死不愿“身退”。

究其缘由,一是因为他“奋厉有当世志”(《宋史》卷三三八)[6],满怀“至君尧舜”的雄心壮志,向往着“朝廷清明而天下治平”(《策别课百官三》)[4]的理想社会。二是欲报皇恩。《宋史本传》载:“神宗曰‘苏轼黜居思咎,阅岁滋深,人材实难,不忍终弃。’”[3](《苏轼诗集》附录一铭传)感皇帝的知遇之恩,即便在黄州贬谪之地他依然写下“世事饱谙思缩手,主恩未报耻归田”(《喜王定国北归第五桥》)[3]这样的诗句,甚至在谪海南时亦云:“结发事文史,俯仰六十逾。老马不耐放,长鸣思服舆”(《和陶赠羊长史》)[3],可见其仍不甘心弃置闲地,一心北归,以图报效皇恩。可是当时的北宋正处于积贫积弱的年代,“冗官冗兵冗费”等一系列的社会弊端引发士大夫们的忧虑意识,空前高涨的政治热情却又将革新浪潮推向了党同伐异的政治漩涡中,这给一代士大夫文人带来了极大的政治迫害和身心摧残,苏轼就是典型的受害者。他一方面心系朝廷,另一方面又着意归乡,进退两难的他在《满庭芳·归去来兮》中发出“吾归何处”的感叹:

归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。百年强半,来日苦无多。坐见黄州再闰,儿童尽楚语吴歌。山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡。

云何。当此去,人生底事,来往如梭。待闲看,秋风洛水清波。好在堂前细柳,应念我、莫剪柔柯。仍传语,江南父老,时与晒渔蓑[1]。

元丰七年(公元1084年)贬居黄州的苏轼被调往汝州,家在万里之外的岷峨故川,身却如飘蓬不定,年过半百,生活窘困,老态多病,前途茫然。人穷思归,而他却不知“归向何处”。苏轼一生前行,又不停后看,四顾茫然但不忘寻求“归处”,并试图通过“仙归”和“醉归”两种方法达到。

二、仙归:我欲乘风归仙去

黄庭坚云:“题诗未有惊人句,会唤谪仙苏二来。”(《避暑李氏园二首》)[7]“苏二”即苏轼。元好问诗云:“奚官有知应解笑,世无坡仙谁赏音。”(《奚官牧马图息轩画》)[8]李佳在《左庵词话》中云:“直觉有仙气缥缈于毫端”[9]。苏轼自己在《赤壁赋》中也希冀能够“羽化登仙”:“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”[4]苏轼命途多舛,尤其在岭南时期,他成仙意愿尤为强烈:“吾今年已六十,名位破败,兄弟隔绝,父子离散,身居蛮夷,北归无日,区区世味,亦可知矣。若复缪悠于此,真不如人矣。故数日来,别发誓愿。譬如古人避难穷山,或使绝域,啮草啖雪,彼何人哉!”(《龙虎铅汞说》)[4]然而值得注意的是,这种成仙得道之愿要追溯到他童年读书时,如其回忆:“眉山道士张易简教小学,常百人,予幼时亦与焉。居天庆观北极院,予盖从之三年。”(《众妙堂记》)[4]甚至他还想归隐山林之中,不求功名,不论婚嫁,只一心求仙悟道:“轼龆龀好道,本不欲婚宦,为父兄所强,一落世网,不能自逭。然未尝一念忘此心也。”(《与刘宜翁使君书》)[4]究其原由,一是苏轼本身对神仙道术固有痴迷,二是北宋道风盛炽,其故乡蜀中自古好道,据《蜀王本纪》记载,李冰为蜀守时谓汶山为“天彭门”,时蜀人认为死者亡灵均要飞过“天彭门”,其间鬼神精灵时被人睹,“羽化飞仙”的浪漫想象盖出于此。

这种“归仙”情结在苏轼的词作中亦有反映,如“却跨玉虹归去,看洞天星月”(《好事近》)[1]一句中,“洞天”指道家称仙人所居之处,有十大洞天及三十六洞天之说,“玉虹归去”指驾着彩虹回到仙境。又如《临江仙·风水洞作》:“四大从来都遍满,此间风水何疑。……借与玉川生两腋,天仙未必相思。还凭流水送人归。”[1]再如《戚氏·玉龟山》对远古神仙故事加以虚构,借周穆天子遇西王母事营造缥缈仙境,使用仙道典故达十五处,创下苏词中仙道用典的最高纪录。吴曾《能改斋漫录》卷十七中说:“东坡元祐末,自礼部尚书帅定州日,官妓因宴,索公为《戚氏》词。公方坐与客论穆天子事,颇讶其虚诞,遂资以应之。随声随写,歌竟篇就,才点定五六字。”[10]苏轼写《戚氏》是在酒宴上一气呵成的,只改其中几个字,可见其对神仙典故的超于常人的熟知和驾驭能力。但苏轼笔下的“仙”只是手段,他只想凭此“归”去,找到自我栖身之处,所以《戚氏》的最后写道:“动归思、回首尘寰。烂漫游、玉辇东还。”[1]曲终舞罢,享天宫仙人之乐,凡心才动,伴春色摆驾长安。仙境再美,敌不过穆王思归,尘世才是最终的归宿。

苏轼词作中的“归仙”多是通过乘槎、乘鸾、乘风三种方式达到的。

(一)乘槎归仙。“乘槎”亦作“乘楂”,指乘坐竹、木筏。传说天河与海通,有人居海渚者,年年八月见有浮槎去来,不失期,乃立飞阁于槎上,乘槎浮海而至天河,遇牵牛织女。此人问此是何处,客曰至蜀郡访严君平则可知。后至蜀,君平曰:“某年月日有客星犯牵牛宿。”[11]正是此人到天河时。苏词中亦有“乘槎”意象。《鹊桥仙·七夕和苏坚韵》:“乘槎归去。”[1]《南歌子·八月十八日观湖潮,和苏伯固二首》:“海上乘槎侣,仙人萼绿华。……写取余声归向、水仙夸。”[1]《更漏子·送孙巨源》:“自古客槎来去。槎有信,赴秋期。使君行不归。”[1]考古发现蜀人“乘槎归仙”是源于先秦时期巴蜀地区特有的一种墓葬形式——船棺葬。据悉成都“船棺葬”墓中出土的铜壶上有羽人划船图,蜀人以船为棺,借此把亡魂送过河岸或回到遥远的故乡,或借灵槎登仙。

(二)乘鸾归仙。据刘向《列仙传》载,传说春秋时秦有萧史善吹箫,穆公女弄玉慕之,穆公遂以女妻之。史教玉学箫作凤鸣声,后凤凰飞止其家,穆公为作凤台。一日,夫妇“皆随凤凰飞去”[12]。鸾凤统类,后因以“乘鸾”比喻成仙。正如苏词《南歌子·黄州腊八日饮怀民小阁》所示:

卫霍元勋后,韦平外族贤。吹笙只合在缑山。同驾彩鸾归去、趁新年。

烘暖烧香阁,轻寒浴佛天。他时一醉画堂前。莫忘故人憔悴、老江边[1]。

“缑山”典故见于刘向《列仙传》卷上:“王子乔者,周灵王太子晋也。好吹笙作凤凰鸣。游伊、洛之间,道士浮丘公接以上嵩高山。三十余年后,求之于山上,见桓良,曰:‘告我家,七月七日待我于缑氏山巅。’至时,果乘白鹤驻山头。望之不得到,举手谢时人,数日而去。”[12]鸾鹤,均为仙人坐骑。“吹笙只合在缑山。同驾彩鸾归去、趁新年”。这里引用了王子乔缑山乘鸾飞升的典故,借此安慰张怀民不久就会如王子乔乘鸾归去一样离开谪居地黄州。慰人慰己,又自蕴仙气。

(三)乘风归仙。《庄子·逍遥游》:“风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里,则风斯在下矣。”[13]《列子·黄帝》:“列子师老商氏,友伯高子,进二子之道,乘风而归。”[14]庄子被称为“南华真人”,道教隐宗妙真道的开宗祖师,《庄子》被称为《南华真经》。列子是老庄外又一位道家思想代表人物,被道教尊奉为“冲虚真人”,《列子》又名《冲虚经》。二书都载有众多神仙故事,神仙多天上地下,凭风而行,来往如梭,故《逍遥游》又载“列子御风而行”的故事。苏词中亦有“乘风”归仙的佳作。如《念奴娇·中秋》中苏轼中秋夜凭高眺远,想象一场月宫之游,最后“便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼?水晶宫里,一声吹断横笛。”[1]水晶宫即月宫。“鹏翼”出自《庄子·逍遥游》:“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。”[13]词人渴望乘风逍遥,在月宫中听横笛声断,暂离尘世。又如其另一篇中秋名作《水调歌头·丙辰中秋,欢饮达旦,大醉。作此篇,兼怀子由》,词人写道:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。”[1]乘风归去,似仙居月宫,然高处不胜寒,再回人间。“乘风归仙”未果,就得接受人世永恒的不完美:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”[1]

无论是“乘槎”、“乘鸾”还是“乘风”,都是对现实世界的一种逃离或超越,亦只有在仙界才能得以完成。但清醒的苏轼只求片刻逍遥与放纵,最终还是回到人世,调节自我,重新生活。二者博弈中苏轼学会了“半醉半醒”的生活哲学,学会了“醉归”的生活方式。

三、醉归:归去山翁应倒载

据笔者统计,苏词中有半数以上涉及酒或与酒相关之事,且“醉”意象约有70处。苏轼亦自称“使我有名全是酒”(《次韵王定国得晋卿酒相留夜饮》)[3]“身 闲 惟 有 酒 ”(《菩萨蛮 · 席上和陈令举》)[1],并且习惯于醉归:“醉归江路野梅新。”(《浣溪沙》)[1]或以醉酒刘伶自况:“归去山翁应倒载。”(《浣溪沙·徐州藏春阁园中》)[1]但酒醉只是一种暂时的手段,苏轼想在醉态里寻找人生方向:“相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处。”(《鹊桥仙·七夕送陈令举》)[1]他或是“借酒避世”,或是“醉里看真”,最终破除对“醉”和“醒”的双向执着,一笑而“归”。

(一)借酒避世。文学史上的酒徒,实为人生的思考者。当个体生命意识经受社会政治的考验和生命固有焦虑的困扰,他们不得已而借酒避世。如阮籍借醉以避祸,陶潜借醉以娱情,李白借醉以释心。苏轼羡渊明:“只渊明,是前生。”(《江城子》)[1]且慕李白:“谪仙风采,无言心许。”(《水龙吟》)[1]不禁叹道:“浮世事,俱难必。人纵健,头应白。何辞更一醉,此欢难觅。”(《满江红·正月十三日送文安国还朝》)[1]他认为短暂的借酒寻欢或许可以抵挡浮生的焦虑悲辛,一如《水调歌头》所云:

安石在东海,从事鬓惊秋。中年亲友难别,丝竹缓离愁。一旦功成名遂,准拟东还海道,扶病入西州。雅志困轩冕,遗恨寄沧洲。

岁云暮,须早计,要褐裘。故乡归去千里,佳处辄迟留。我醉歌时君和,醉倒须君扶我,惟酒可忘忧。一任刘玄德,相对卧高楼[1]。

上片借谢安自喻,言拟于功成名遂之时即隐退,沧洲指隐者所居之地。下片希望和弟苏辙功成名遂后同归故里,“以不早退为戒,以退而相从之乐为慰”[1]。并畅想在故乡隐居时“我醉歌时君和,醉倒须君扶我,惟酒可忘忧”。无需在名利场中追求蜗角虚名,只求在酒醉的世界里重拾“雅志”,重归“沧洲”,即便被世人笑话有“求田问舍”之心而无“忧国救世”之志,亦无所谓。可苏轼终身未能了此心愿,儒家报国济世的思想不允许他辞官回乡,因此所谓的“惟酒可忘忧”也只是借酒纵情,暂时避世疗心而已。

再如《临江仙》一词:

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,依杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生[1]。

上片写作者雪堂夜饮归临皋,注重住所客观环境的描绘,下片是作者的内心独白,是词人“听江声”时的内心思考与情绪反应,而这一切都是在“醒复醉”的状态中完成的。此词作于元丰六年(公元1083年),黄州贬谪期。“乌台诗案”的痛楚犹存,作者借酒买醉以自适。他痛悟“长恨此身非我有”,又恨不能“忘却营营”。“营营”意为“追求奔逐”,出自《庄子·庚桑楚》:“无使汝思虑营营”[13]。诸般身不由己,趁着酒醉他渴望逃离现世,乘舟漂逝海上,归隐以度余生。

(二)醉里看真。“坡仙”苏轼不同于“谪仙”李白,他更注重现实:“学道忘忧,一念还成不自由。”(《减字木兰花》)[1]他深知难以忘怀现实,难以仙风道骨般遗世独立。《临江仙》一词苏轼虽有借酒遁世之感,但是据叶梦得《避暑录话》卷上载,苏轼作《临江仙》,其中有“小舟从此逝,江海寄余生”之语。翌日盛传苏轼“拏舟长啸而去矣。郡守徐君猷闻之,惊且惧,以为州失罪人,急命驾往谒。则子瞻鼻鼾如雷,犹未醒也。”[3]可见“避世”于他,只是一时的情绪发泄,或内心深处的渴望,但他终其一生都没有像陶渊明一样桃源归隐,也没有如阮籍、李白似的狂饮求醉,他只是在“半酣”的状态中“醉里看真”。他虽夸口道:“百年里,浑教是醉,三万六千场。”(《满庭芳》)[1]实际上他饮酒很有节制:“我饮不尽器,半酣味尤长。”(《湖上夜归》)[3]或云:“弟终日把盏,积计不过五银盏尔。”(《与程正辅七十一首》其四)[4]且常以“半酣”为最佳境界,认为“譬如饮不醉,陶然有余欢。”(《送千乘、千能两侄还乡》)[3]他追求半醉,不仅因为“乌台诗案”后惧怕“醉里狂言”(《定惠院寓居月夜偶出》)[3],或追求适可而止的陶然之乐,更是因为他发现在醉态其实是一种生命的哲学形态,“于醉心腾跃和醉眼朦胧中,体验着生命的种种临界状态,看取了生命的内在秘密”[15],因而写道:“我观人间世,无如醉中真。”(《饮酒四首》其一)[3]图以一醉以忘机,回到真实的客观世界与心灵世界里。

(三)看清虚妄,平静以归。元丰五年(公元1082年),苏轼曾到黄州东南三十里的沙湖,又去蕲水(今湖北蕲春)。途中遭雨,同行人皆狼狈不堪,而苏轼却从容不迫,如词《定风波·沙湖道中遇雨》所言:

莫听穿林打叶声。何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒。微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处。归去。也无风雨也无晴[1]。

吟啸是一种姿态,哪怕竹杖芒鞋依然无惧前行。人生难免有风雨,但只要勇敢走过,必当斜照相迎。最重要的是,趁着醉态,借着风吹,半醉半醒之间洞察人世玄机——一切均无,无晴无雨,甚至无己,皆为虚妄——然后平静归去。苏轼精通佛理,看清人生虚妄,一如《心经》所云:“照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受、想、行、识,亦复如是。”[16]他还以佛语作诗:“过眼荣枯电与风,久长那得似花红。上人宴坐观空阁,观色观空色即空。”(《吉祥寺僧求阁名》)[3]《维摩诘经·方便品第二》云:“是身如电,念念不住。……是身无寿,为如风”[17]。电和风的共性是“不住”,它们时时刻刻都处于变化之中,正如《定风波》中的风雨和斜阳。推而广之,个人的升降浮沉,荣华清苦,幻化迅疾,难以捉摸。但是若以一颗定心和空心重观世界,便会发现一切幻象都似浮云易散,从而使人获得宁静的心致,安然于世。

(四)破除我执,一笑而归。苏轼生活在矛盾冲突、环境复杂的时代中,满肚子的不合时宜,左支右绌,动辄得咎,是因为他太过执着。执着到即便晚年,他依然执着保持生命的气节,保持入仕的初念,保持为民的本心。但是执着太过艰辛,苏轼便在酒精的作用下破除“我执”,以一笑置之的态度回归生命的悠然自得中,正如诗人四首以渔父自喻的诗所咏一般:

渔父饮,谁家去。鱼蟹一时分付。酒无多少醉为期,彼此不论钱数。

渔父醉,蓑衣舞。醉里却寻归路。轻舟短棹任斜横,醒后不知何处。

渔父醒,春江午。梦断落花飞絮。酒醒还醉醉还醒,一笑人间今古。

渔父笑,轻鸥举。漠漠一江风雨。江边骑马是官人,借我孤舟南渡。

(《渔父》四首)[1]

“饮醉醒笑”这四个动作既包含了整个饮酒的过程,也是诗人一生的心路历程:平生辛勤劳作,如渔父所捕的鱼蟹,都换做酒钱,一并买醉;醉里步履蹒跚,如苏轼一生宦海沉浮,却还是执意寻求归路,结果飘摇舟上,酒醒之时连自己亦不知飘散何处;回想起醉夜残梦,梦里尽是落花飞絮,花开再艳终究凋落,絮绽再美也要被风吹散,原来再怎么执着,对“以万物为刍狗”[18]的不仁“天地”而言,终究是蚍蜉撼大树。不如放下执念,一笑置之,淡看漠漠江上,野鸥轻举。何苦去做那江边骑马的当差官人,奔波劳碌,羁绊一生,有时还得借渔父的孤舟渡河;不如做江上渔父,一叶轻舟悠然自得,无求于人。

在酒精的作用下苏轼可以获得暂时的解脱,然而这毕竟是借助外力方能至此。借酒避世终不可取,但“醉里看真”不如“醒里看真”让人获得根本的解脱,于此沧浪之水或清或浊,皆可坦然而过,心情好的时候,再打几个水漂。

四、心归:此心安处是吾乡

苏轼的“归乡”不仅是地理上的求安之举,更是心灵上的遁世之方,因此他自我安慰道:“此心安处是吾乡”(《定风波》)[1]。例如,当其知道既然无法归乡,不如“待闲看,秋风洛水清波”,汝州距洛水不远,苏轼已经憧憬洛水美景。在杭州时他说:“居杭积五岁,自意本杭人。”(《送襄阳从事李友谅归钱塘》)[3]在黄州期间他亦言:“一如本是黄州人,元不出仕而已。”(《与赵昶晦之四首(之三)》)[4]而“我本海南民,寄生西蜀州”。(《别海南黎民表》)[3]“他年谁作舆地志,海南万里真吾乡”。(《吾谪海南,子由雷州,被命即行,了不相知,至梧,乃闻其尚在藤也。旦夕当追及。作此诗示之》)[3]等耳熟能详的诗文更让我们看到苏轼乐做海南民的自豪之情。苏轼在生活磨砺中渐悟,“归乡”并非是地理上的回家,而是由“回乡行为”沉淀并升华成一种“回乡情结”,是形而上的回乡,即渴望回到童年少年时的心安之地,回到自由和谐的心遁之所,回到在距离美化作用下的彼岸之乡。然心终难安,乡终难归,他或仙归以求超尘,或醉归以期忘事,却皆是权宜之计。作为一个眼冷心热之人,他终究难以忘世忘情,不如练就随缘自适的本领,在诗意的审美的世界里超越苦难,品味人生。

(一)忘世忘情,道心难平。《庄子·大宗师》:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”[13]“坐忘”即彻底地“忘”,忘记客观世界,忘记自己肉体,忘记一切认识活动。真正做到“吾丧我”[13],“形固可使如槁木,而心固可使如死灰”[13],甚至忘记人世一切感情,从而物我两忘、与道合一。苏轼的词作中一直在寻求这种心境,如冷眼旁观之人,期望有一天得以归隐。一如《满江红·正月十三日送文安国还朝》云:“君过春来纡组绶,我应归去耽泉石。”[1]《好事近·湖上》亦云:“独棹小舟归去,任烟波飘兀。”[1]抑或:“底事区区,苦要为官去。樽酒不空田百亩。归来分得闲中趣。”(《蝶恋花·述怀》)[1]然而真正做到“坐忘”,必当“忘情”、“忘世”。

苏轼是个性情中人,极易动情,对世事亦极易投入。章质夫向他求琵琶歌词,他最后写道:“烦子指间风雨,置我肠中冰炭,起坐不能平。推手从归去,无泪与君倾。”(《水调歌头》)[1]音乐让他动情,不能自已时他便“推手从归去”,拒绝的姿态下却是难以自持的心。但他深知如此不可,因而写下著名的《八声甘州·寄参寥子》:

有情风、万里卷潮来,无情送潮归。问钱塘江上,西兴浦口,几度斜晖?不用思量今古,俯仰昔人非。谁似东坡老,白首忘机。

记取西湖西畔,正春山好处,空翠烟霏。算诗人相得,如我与君稀。约他年、东还海道,愿谢公、雅志莫相违。西州路,不应回首,为我沾衣[1]。

上片开头便点出即便情风万里卷潮而来,终究是无情东归,时间无情,自然法则亦无情。下片用典,“言自己虽蒙内召,但不忘东山之志,相约他年重返浙东,不违归隐杭州之夙愿,宽慰参寥莫为暂时离别而悲伤”[1]。“西州路”出自《晋书·谢安传》:“羊昙者,太山人,知名士也,为安所爱重。安薨后,辍乐弥年,行不由西州路。尝因石头大醉,扶路唱乐,不觉至州门。左右白曰:‘此西州门。’昙悲感不已,以马策扣扉,诵曹子建曰:‘生存华屋处,零落归山丘。’恸哭而去。”[19]羊昙是谢安的外甥,后遂以“西州路”表示感旧兴悲、悼念故人。此典悲怆无比,非至情之人不能点化,可见他开头还一派冷眼旁观,写至动情处还是情不能遏。东道还海是他心中夙愿,但是隐居归心却只能是一张空头支票,心底的隐痛一发作,又如何忘情。虽然在另一首送别词《临江仙·辛未离杭至润,别张弼秉道》中他说道:“我劝髯张归去好,从来自己忘情。尘心消尽道心平。”[1]除了申明自己可以忘情,他还表达自己可以忘世:“归去来兮。我今忘我兼忘世。”(《哨遍》)[1]然而这终究是自慰之词,一如胡适对庄子的评价:“庄子眼极冷,心肠极热。眼冷,故是非不管;心肠热,故感慨万端。虽知无用,而未能忘情。到底是热肠挂肚。虽不能忘情,而终不下手,到底是冷眼看穿。”[20]冷眼看穿的苏轼,极爱《庄子》的苏轼,同样不可能对这个世界真正的绝情,抛不下世界,因而道心难平。

(二)情深为美,荦确亦佳。如前所述,书轩之中苏轼便与弟“相约早退”,未宦之时亦看透生命的虚无:“人生本无事,苦为世味诱”,然而“苏一生并未退隐,也从未真正‘归田’,但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何口头上或事实上的‘退隐’、‘归田’、‘遁世’要更深刻更沉重。因为,苏轼诗文中所表达出来的这种‘退隐’心绪,已不只是对政治的退避,而是一种对社会的退避;……而是对整个人生、世上的纷纷扰扰究竟有何目的和意义这个根本问题的怀疑、厌倦和企求解脱与舍弃。”[21]生存最终的意义化作哲学问题,对此朱光潜说:“穷到究竟,一切哲学系统也都只能当作艺术品去看。……真理在离开实用而成为情趣中心时就已经是美感的对象了。”[22]他又说:“许多人嫌生活枯燥,烦闷无聊,原因就在缺乏美感修养,见不着人生世相的新鲜有趣。这种人最容易堕落颓废,因为生命对于他们失去意义与价值。……美感教育不是替有闲阶级增加一件奢侈,而是使人在丰富华严的世界中随时吸收支持生命和推展生命的活力。”[23]苏轼作为彻悟之人,并未看透轻生,或颓废过日,终生所寻归处,不过求一颗心的安顿之所。既然人生终免不了崎岖波折,不如“莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声”(《东坡》)[3],在生命的波云诡谲中体味各种美丽;既然难以忘情忘道,不如在“情深为美”的世界中痛彻淋漓地生活,展示一个真实的自己。最后将所有的情感洗涤沉淀,克服小己的私欲利害,俯视一切离合悲欢,在一个纯粹的唯美的世界里陶冶性情,安顿身心。

(三)美在深情,情动而归。“眼前见天下无一个不好人”的苏轼是个至情之人,因为情深,所以理解世人,难以怨恨他者。连对《周易》的注典《苏氏易传》中亦多次提及“情”:“‘情’者其诚然也。‘云从龙,风从虎’,无故而相从者,岂容有伪哉”[24];“非其至情者,久则厌矣”[24];“梏者不忘释,痿者不忘起,物之情也”[24];“天地之情,正大而已。大者不正,非其至情,其终必有名存实亡之祸”[24]。此“情”不仅包含天地之性,更指世故人情,故而《江城子·十年生死两茫茫》得以打动人心,《点绛唇·己巳重九和苏坚》“我辈情钟”[1]更是对自我的深刻认知,然而情深不仅在悲,更在婉。

熙宁六年(公元1073年),38岁的苏轼出任杭州通判已期年,在临安提点时作《陌上花》,小序曰:“游九仙山,闻里中儿歌《陌上花》。父老云:吴越王妃,每岁春必归临安,王以书遗妃曰:‘陌上花开,可缓缓归矣。’吴人用其语为歌,含思宛转,听之凄然,而其词鄙野,为易之云。”

陌上花开蝴蝶飞,江山犹是昔人非。遗民几度垂垂老,游女还歌缓缓归。

陌上山花无数开,路人争看翠车来。若是留得堂堂去,且更从教缓缓回。

生前富贵草头露,身后风流陌上花。已作迟迟君去鲁,犹教缓缓妾还家[1]。

临安为吴越王钱镠遗迹所在,苏轼引用吴越王和王妃的典故,将“陌上花发”四字的深婉之情和“物是人非”的唏嘘之叹融于笔端。“缓归”表面上看有一种宁静的心致,其实反衬吴越王思妻之切,思至深处原是希望对方欢愉,那么无论“缓归”还是“迟归”终究是“归”,“归”是两款深情之流入海为一。钱镠一世英豪,成就吴越王国,却终归于宋,到头来轰轰烈烈的业绩不如一句款款深情的思妻之句,名垂千古。情深的苏轼,渴望建功立业的苏轼,在寻找心归之地,终于发现艺术的亘古魅力,“美在深情”[21]自然成为苏轼内心排遣的重要方式。

(四)荦确歧路,风景亦佳。苏轼一生波折,但他把人生百味都当作上天恩赐,老迈北归之时语破惊人:“兹游奇绝冠平生。”(《六月二十日夜渡海》)[3]生活的艰辛经过艺术的审美提升,使得他沉重的心轻盈透亮起来:

“夜阑风静欲归时。惟有一江明月、碧琉璃。”(《虞美人·为杭守陈述古作》)[1]

“且陶陶、乐尽天真。几时归去,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。”(《行香子·述怀》)[1]

“飞鸿落照,相将归去,淡娟娟、玉宇清闲。”(《行香子·与泗守过南山晚归作》)[1]

无论是“一江明月”、“一张琴”、“一壶酒”、“一溪云”还是淡娟娟的“玉宇”,都是诗意的表述。“明月”、“玉宇”代表着超尘脱俗的精神世界,是“仙归”之所,即便尘世有污垢,那里没有肮脏,可以洗心安神;“一张琴”是兴趣所在,有弦调琴,无弦调心,即便再被疏离,不至于无人对话;“一壶酒”是要半醉半醒,既可纵情生活,也可清醒走出,天上地下皆可神游;而“一溪云”就是任云卷云舒,任祸福来去,都要以淡淡的姿态,宠辱不惊。诗是超越生活的,诗性的人生要站在更高的或局外人的角度,和生活保持一定的距离,以此获得一种精神性的解放和审美的自由。以审美的眼光打量生活,任何苦难都有打动人心的力量。

综上所述,苏轼所求“怀归”之所,不仅明指巴蜀故地,或者是“仙归”、“醉归”所求的精神暂避之乡,作为一个深情之人,一个伟大的艺术家,他的“心安”之处更多存在于艺术的审美的世界中。正如苏轼给朋友的信中说:“我一生之至乐在执笔为文之时,心中错综复杂之情思,我笔皆可畅达之。我自谓人生之乐,未有过于此者也。”[25]

[1]邹同庆,王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2007.

[2]孔凡礼.苏轼年谱[M].北京:中华书局,1998.

[3]苏轼.苏轼诗集[M].王文诰,辑注.孔凡礼,点校.北京:中华书局,1982.

[4]苏轼.苏轼文集[M].孔凡礼,点校.北京:中华书局,1986.

[5]苏辙.栾城集[M].曾枣庄,马德富,校点.上海:上海古籍出版社,1987.

[6]脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,2000.

[7]黄庭坚.山谷诗集注[M].任渊,史容,史季温,注.上海:上海古籍出版社,2003.

[8]元好问.元遗山诗集笺注[M].施国祁,注.北京:人民文学出版社,1958.

[9]唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986.

[10]吴曾.能改斋漫录[M].上海:上海古籍出版社,1960.

[11]张华.博物志校证[M].范宁,校证.北京:中华书局,1980.

[12]王叔岷.列仙传校笺[M].北京:中华书局,2007.

[13]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,1983.

[14]严北溟,严捷.列子译注[M].香港:中华书局,1987.

[15]杨义.李白的醉态诗学思维方式(上)[J].杭州师范学院学报,1999,1:1-10.

[16]心经[M].陈秋平,译注.北京:中华书局,2010.

[17]僧肇.注维摩诘所说经[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[18]朱谦之.老子校释[M].北京:中华书局,1984.

[19]房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,2000.

[20]胡适.中国哲学史大纲·庄子[M].上海:上海古籍出版社,1997.

[21]李泽厚.美学三书[M].合肥:安徽文艺出版社,1999.

[22]朱光潜.朱光潜全集:第二卷[M].合肥:安徽教育出版社,1987.

[23]朱光潜.无言之美[M].北京:北京大学出版社,2005.

[24]曾枣庄,舒大纲.三苏全书:第一册 [M].北京:语文出版社,2001.

[25]林语堂.苏东坡传[M].张振玉,译.长沙:湖南文艺出版社,2012.