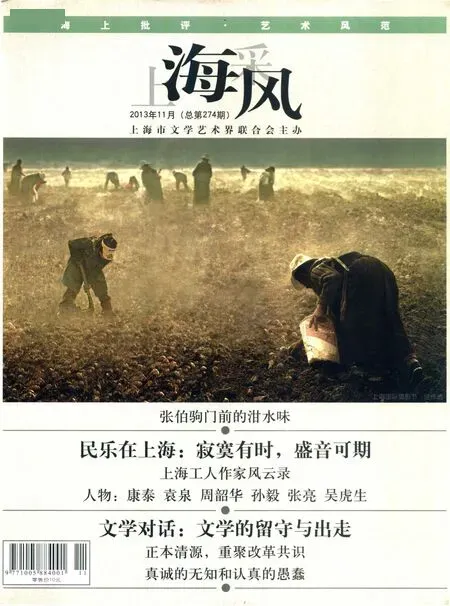

文学伉俪夕阳红——孙毅、彭新琪文学生涯60年

2013-07-11马信芳

文/马信芳

是无话不谈的老朋友。孙老曾当过三家杂志的领导和编审,当然知道我想了解的情况,他不客气地代我直言相问,少了我不少难言的尴尬,使我顺利地完成了采访。

与孙老相识已快20年,在本刊和文联等单位举办的儿歌大赛中,作为评委,我们曾不时交流和榷商,但从未听过他谈自己。这次,在荣膺陈伯吹儿童文学“杰出贡献奖”之际,有机会到他府上当面赐教。我们相对而坐,确切地说,我在聆听,听他讲一生学做的那件“最有教育意义的事”。

想当演员的他,结果却做了编剧

我的面前放着著名儿童文学作家孙毅亲自编选的一套“儿童戏剧快活丛书”:它们是原创儿童剧《小霸王与皮大王》、小学课本剧《秘密》、中学课本剧《美猴王》、木偶剧《小小五彩鸡》、儿童相声《嘻嘻哈哈》《娃娃剧场开演了——孙爷爷教你写剧本》等六本大书。日前,当第25届陈伯吹儿童文学杰出贡献奖授予这位为儿童文学耕耘了60多年的老将时,我致电前辈表示衷心祝贺,他笑着向我透露:他的另外四本书已在编辑中:《美丽的眼睛——儿歌新诗集》、《野小鬼与野小狗——文学作品集》《心诗——山歌200首》和《新中国60年儿童短剧选》。这样,此“10本书”将伴随他“迈步百岁”。说到这里,孙毅哈哈大笑。

孙毅,圈内人称其“老顽童”,对此雅号,他悠然自得,他的上网户名就由拼音“LWT1923”组成。“老顽童”一点不假,90高龄的他还能骑着电瓶车穿梭于大街小巷。那是前年,我知道,他与“同庚老兄”任溶溶关系不一般。任老由于身体方面的原因,已经闭门谢客。对于这位为儿童作出毕生贡献的翻译大家,我很想采访,正是买了孙毅的面子,任先生才“破格”同意见我。那天,我骑车来到孙毅家,放下车正准备打的,孙毅却推出了他的电瓶车。“这,太危险了!”我紧张地说,“这怎么行?”孙毅笑了,“怎么不行?我天天骑。”站在一旁的他夫人彭新琪老师发话了:“没事,他天天骑。”我还是不放心,但终究没能拗过孙毅,只好同意骑车同去任溶溶家。我们一前一后,从镇宁路,过静安寺,一直来到泰兴路。其中七转八弯,孙老却是熟门熟路。

任先生已在客厅等我们。两老相见甚是亲热,看得出他们

孙毅生于1923年,他的童年时代和少年时代,是在恒丰路桥下、父亲开的茶馆里度过的。孙毅回忆道:“每天天还没亮,老茶客们就上来喝茶。一位流浪艺人抱着破京胡,嘶哑的一声‘催马加鞭迷了道……’麒麟童的《追韩信》把我从梦中惊醒。接踵而来的是南腔北调的卖唱……我从各种韵味中逐渐听懂了不同方言的地方戏——沪剧、越剧、淮剧、评弹以及上海的滑稽、小热昏等。”

或许是从小的熏陶,孙毅青年时代,就立志于当演员。他爸虽一字不识,却认为当戏子“下三流”而拼命反对。孙毅全然不顾,偷着把逼他去读英文夜校的钱,报名进了上海电影话剧专科学校。是抗日战争的爆发和解放战争的开始,打破了他的演员梦。他投入到当时上海学生与工人的爱国民主运动中。他拿起笔写传单、快板、朗诵诗、活报剧,这些合辙押韵的语言文字,像犀利的匕首,在当时反饥饿求民主斗争中起着作用。

1946年,孙毅读到了宋庆龄对下一代提出戏剧教育的主张:“希望中国有个专为儿童演出的剧团,儿童是国家未来的主人,通过戏剧培养下一代,提高他们的素质,给予他们娱乐,点燃他们的想象力,是最有教育意义的事。”

这不啻是盏明灯,更是一个火种,点燃了孙毅把舞台当讲台,把剧场当课堂的理想追求。

当时宋庆龄不顾环境艰险,在中共地下党刘厚生等人协助下筹建了“儿童剧团”。1947年,毕业于“中国新闻专科学校”的孙毅,没有去当记者,出于对戏剧的爱好,参加了地下党的外围组织“中国少年剧团”。地下党老大哥、儿童文学家包蕾成了他的老师。包蕾当时写戏剧和电影已经很出名,在参与他编剧的《胡子与驼子》《巨人花园》演出中,包蕾教孙毅如何写剧本:设计故事确定中心任务、勾勒相关人物、拉互相之间的矛盾线,故事动作一结构,戏就出来了。孙毅学着为剧团写了反映孩子苦难生活的《新渔光曲》《压岁钱》《病从口入》等短剧,这些小戏到学校演出后受到欢迎。

解放后,孙毅被调入中国福利会儿童剧团,这是他梦寐以求的地方。为赴北京演出,他赶写出木偶剧《兔子和猫》。1952年,儿童剧团来到中南海为毛主席和中央领导演出,看到自己的作品能够上演,孙毅写戏的劲更大了。

调任办杂志,写剧本“矢志不移”

没想到,此时《儿童时代》杂志刚创办,极需要专业人才。1953年2月,中福会决定调孙毅担任副社长、主编,要离开这样的正规剧团,他当然不愿意。出于对干部的爱护,当宋庆龄知道孙毅怀有编剧梦时,特在签发调令时,除任命为儿童时代社副社长外,还让他同时兼任儿童剧团的创作室主任。这让孙毅高兴啊,因为虽走上了儿童文学编辑岗位,但仍能为“最有教育意义的事”继续奋斗。所以孙毅在《儿童时代》创业7年,从未放弃业余创作。他创作出版了儿童剧《一张电影票》与《小白兔和小花猫》。同时,还为中国福利会少年宫写了舞剧《群雁高飞》和歌舞剧《公鸡会生蛋吗》,参加首届和第二届“上海音乐之春”演出,并获奖。

孙毅作品集

1963年,新建立的“上海木偶剧团”急需编剧,把孙毅调去担任编导组长和艺委委员。在木偶剧团五年,孙毅对现有的木偶制作进行了改革,将当时只能演传统京剧的木偶发展成可以演民间故事、演童话,特别是可演现代人物的新木偶。与此同时,他创编演出了《南京路上好孩子》《南方少年》等十出大型木偶剧,和《毛毛小淘气》《萝卜是谁拔的》《老猫钓鱼》等十多出短剧。其中获奖的《五彩小小鸡》现在还在上演。

1981年,上海市妇联老领导看中了孙毅,将他调去创编妇女杂志,这样又一次把他从最爱好的戏剧专业单位调回编辑岗位。在妇联五年,孙毅参与创刊《为了孩子》《现代家庭》两本杂志,在担任领导的同时,他的业余创作仍未停止,写出了《培养勇敢精神》《翻筋斗》等儿童剧、儿童相声、曲艺五本集子,约十多万字。他主持的《为了孩子》还和《少年文艺》《少先队活动》杂志一起,为繁荣上海儿童曲艺举办了两次全国儿童相声曲艺专场创演活动。

1986年,孙毅离休了。离休那天,他想,从此可以放手干编剧了,但现实并不是他所想象的美,少年儿童报刊因不能赚钱,已不发表诸如儿童剧等作品;而学校迫于“应试教育”,美育已得不到重视,演儿童剧更成了一种奢望。但孙毅明白,孩子健康成长离不开美育和艺术。“寓教于乐”,孩子们是需要娱乐的。为此,他重新开始为孩子们写剧,并不求名利,主动送到少年宫和各学校,“我的报酬就是孩子们的欢乐与欢笑,他们馈赠我的欢笑,是我的无价之宝。”

2002年,《少年文艺》给任溶溶、圣野和孙毅颁发了突出贡献奖,捧着鲜花和奖状,孙毅夜不能寐。夫人彭新琪早就读懂了孙毅,知道孙毅多么希望能将过去创作的儿童剧本汇总出版。于是,在夫人帮助下,一个自费出版《孙毅儿童戏剧快活丛书》的计划酝酿起来。少年儿童出版社与上海教育出版社大力支持,如本文开头所言,一套6本的丛书出版了。这套丛书大多赠送给了有关文化教育单位,以及各区学校、希望小学等。

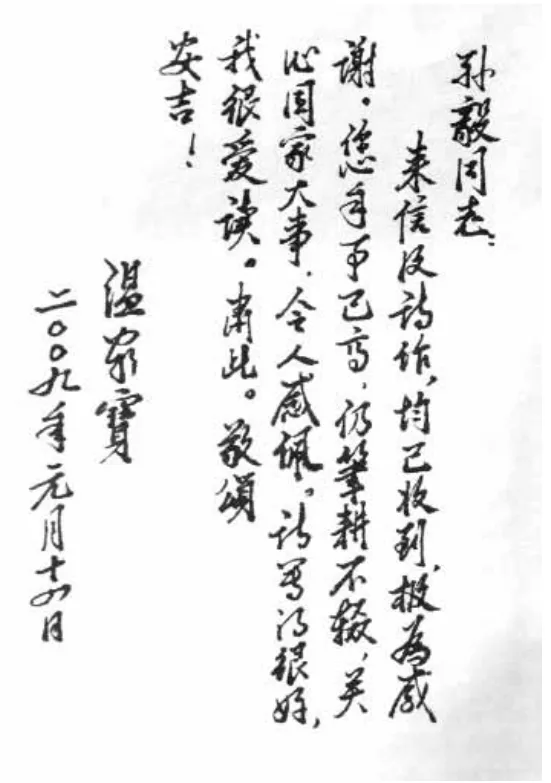

温家宝给孙毅的信

孙毅与“同庚兄弟”任溶溶(左)亲切交谈

山歌唱了七十年

孙毅说,他一生只做了一件有意义的事,这实在是谦虚。我知道,他儿童文学创作的另一成果,就是童谣和诗歌。他曾听取夫人的意见将其统称为“山歌”。从1947年,孙毅在《新少年报》上发表第一首童谣《小铁匠》起,他的山歌已唱了快七十年。

“我的童谣为孩子而写,为孩子而唱。”孙毅说,“所以培养良好的生活习惯,遵守公共秩序,提倡社会公德,是我永恒的题材。”如《洗脸》《刷牙》《剃头》《卫生好习惯》《美丽眼睛》《妈妈好帮手》等,音韵和谐,朗朗上口,易记易传;而《祖国灿灿烂烂的》《家乡好春光》等以祖国的山河美景,建设新貌,引领孩子们热爱家乡热爱祖国。

“我的名字叫丁丁/爸爸给我起的名/要问为啥叫丁丁/学习雷锋‘两个钉’/一学雷锋‘小铁钉’/能挤能钻不怕硬/挤出时间勤学习/学深学透靠钻劲/二学雷锋‘螺丝钉’/哪里需要哪里拧/祖国是座大机器/机器全靠它固定/小铁钉,螺丝钉/学习雷锋两个钉/丁丁就爱学雷锋/越学雷锋越聪明。”这是孙毅去年的作品,童谣围绕“两个钉”唱出了孩子学雷锋钉子精神的心声,隐含着孩子甘为祖国献身的愿望,内涵深刻,意味深长,此作在2013年全国童谣大赛中荣获成人组一等奖。

数十年来,孙毅几乎天天吟唱:从辛亥革命到地下少先队,从中华人民共和国成立到改革开放,从铁锤镰刀到党的90年辉煌……1997年到2013年,孙老已连续7次荣获全国以及上海童谣的大赛奖。

2008年,上海作家协会和儿童时代社为他召开了研讨会,并印发了他的山歌集《心诗》。会后,他想,既然《心诗》是他吐露心声之作,何不寄给党和国家领导交交心呢?于是他在2008年最后一天寄出了他的作品。没想到,2009年1月14日温家宝总理就亲笔回信鼓励:“您年事已高,仍笔耕不辍,关心国家大事,令人感佩。诗写得很好,我很爱读。”

一句话开始的恋爱

孙老的爱人彭新琪,笔名辛奇、沙妮。1951年毕业于复旦大学中文系。历任《儿童时代》《收获》《上海文学》杂志编辑、编审。1948年开始发表作品。1988年加入中国作家协会。著有专著《动画大师万籁鸣》《包身工的眼泪》《巴金的世界——亲情、友情、爱情》《友情依旧》等。《偷橘》《巴金的世界——亲情、友情、爱情》分别获1994年、1998年青少年优秀读物奖。1988年曾获全国文学期刊优秀编辑奖。

1982年我入职市文联,彭老师时任《上海文学》编辑。当时我们在一幢大楼,我知道她是我的大学姐,巴金先生好友靳以的学生,自1957年《收获》创刊就当编辑,为培养作者作出了贡献。很快我还知道了,她与孙毅老师是对伉俪,但当初他们如何结为连理自然不会去打听。这次正好借与孙老“促膝交谈”的机会,便不由相问。孙老笑了,笑得那么甜。是啊,已过金婚的他,回忆当初的一幕,怎不让他喜形于色。

原来,孙毅时为儿童时代社的领导,彭新琪从上海市少年宫调到该杂志当编辑。孙毅说,那时我们的婚姻其实是由组织安排,经物选、“审查”,组织给我“相中”了彭新琪。当然“自由恋爱”还得我自己谈。

孙毅清楚地记得,那天已经下班,别人纷纷离开了杂志社,忙完了手头的工作的彭新琪却被约请来到社长室“谈话”。谈了一些工作后,要进入正题了,孙毅此时开口如登天难,办公室的空气凝固了,憋了好一会的孙毅终于吐出了一句话:“我们好,好吗?”话没说完,他的脸已经红胀,而彭新琪的脸也红了。此时双方都没了话语。就这样,一句话结束了首次恋谈。

接下来,孙毅奉命去北京参加会议。这让孙毅找到了向彭新琪表白的机会,他几乎是每天一信,向她汇报自己的出生与经历,如何当学生,如何参加革命,又如何爱上儿童文学创作。“鸿雁传书”,孙毅的真实和坦诚让彭新琪产生了敬意和好感。半月后,当孙毅回到上海,两人已从相识到相知。

孙毅说,或许两人都胸襟坦白、彼此尊重,我们的恋爱期很短,1955年,我们结婚了。不久,有了我们的孩子。此秦晋之好,一结就五十多年。虽风风雨雨,但文学把他们紧紧连在了一起。

“巴老给我的人文精神”

彭新琪从《儿童时代》到《收获》创刊,到后来转入《上海文学》,从编辑到编审,直至退休,至今还在编书,其编辑生涯六十年。

“‘把心交给读者’,几十年来,是巴金先生教我如何当编辑,是巴老的言传身教让我懂得了什么是真正的人文精神。”那天彭老师告诉我。

彭新琪清晰地记得,那是十年动乱结束,《上海文学》刚复刊。此时编辑部开始举办文学青年座谈会、讲习班。青年人敬仰巴金,很想见见他,听他讲文学创作的问题。领导把邀请巴老来讲习班的任务交给了彭新琪。

彭新琪与巴金很熟,去巴金家一谈,巴老很快同意了与文学青年见面,但表示“我不了解情况,讲话就不讲了。”当时巴金已经74岁,经过“文革”九死一生的磨难,又经受了爱妻病逝的悲痛,已是心力交瘁,在这样的情况下,还是答应了和文学青年见面。

孙毅、彭新琪夫妇结婚照

《巴金的世界》(彭新琪著)

彭新琪与巴金在一起

隔天,彭新琪去接巴老。那不是用轿车去接他,而是陪他从武康路寓所走到淮海路的公交车站乘公交车到陕西南路站下车,再沿陕西路走过两条马路到巨鹿路作协大楼。电车很挤,没有人让座。谁也没注意这位穿着蓝卡叽布上衣,脚穿松紧口黑布鞋的小老头是位享誉世界的文学巨匠。那天挤车,步行,巴老相当辛劳,但当他出现在文学青年面前时,显得精神矍铄、毫无倦容,他的朴素随和、和蔼可亲给文学青年留下了极深印象。

文学巨匠的身影就这样,一直留在彭新琪的脑海里,正是他的精神不断激励她以后如何培养作者,培养读者。

作为巴老的晚辈和学生,彭新琪的一本《巴金的世界》专著,不仅详细记述了巴金的文学和人生,而且为文学史留下了极珍贵的资料。

巴金怀念夫人萧珊的文字很多,但写巴金和萧珊爱情的文章却很少,不少作家不敢触动巴老这个感情的“禁区”,但彭新琪认为,巴老也是人,他也有友情、亲情和爱情。揭开其面纱,才能更准确地认识巴金。于是,彭新琪敢于去做研究。

在电视连续剧《家春秋》放映时,彭新琪直言巴老的感情问题,“别人以为你是觉慧,觉慧和鸣凤相爱确有其事。你在成都老家爱过丫头吗?”巴老说:“没有过。我们那样的封建大家庭是不允许的。”彭新琪对巴老说准备写他和萧珊的爱情故事,没想到巴老很爽快地答应了,并用了四五个半天的时间向彭新琪讲述了他们的故事。彭新琪说,在巴金与萧珊28年的婚姻生活里,他们相亲相爱,没有红过脸,没有争吵过一次。在“文革”最痛苦难熬的日子里,萧珊为了不让巴金担心,隐瞒了受到北京来的红卫兵铜头皮带毒打的痛苦,巴金也向萧珊隐瞒着自己所遭受的种种非人待遇……所以,巴老的人文精神贯穿于他的人生和生活,也包含在他的爱情中。彭新琪不无感慨:“巴老的人文精神也同样一直引导我如何生活,如何工作。”

甘当人梯,携手作者见真心

巴金儿子李小棠,靠着自己的努力,成为上世纪八十年代的一个“文学新人”。首先是姐姐李小林发现了他,当从弟弟手里接看他的处女作《机关轶事》时,禁不住发笑,因为那里面有太多的“黑色幽默”。如果是别人的作品,无疑她会把它发表在她负责的《收获》上,但谁让作者是她弟弟呢,她不能不避嫌疑。于是,她一边将稿子交小棠修改,一边告诉了在《上海文学》当编辑的彭新琪,说小棠写了篇小说,有些基础,现在正在修改,等修改好了想让她看看。彭新琪听了很高兴,当他看到《机关轶事》后,觉得作品不但幽默风趣,而且主题鲜明,同时也反映了作者写作基础很好。送审后她对李小林说,已通过审稿,《上海文学》决定刊用。李小林马上关照她千万别说是李小棠的作品,按稿子上写的“李晓”笔名发表。彭新琪明白:巴金的儿子不愿意靠父亲的声誉登上文坛,巴金的女儿也不愿意让人误会用手中的权发表自己弟弟的处女作。但彭新琪认为,在这样的情况下,有责任把这样一个新人新作推荐给读者。刊物出版后,北京的《小说选刊》要转载,问作者简历,彭新琪只告诉他们:李晓,1950年生,安徽农村插队6年,后考入复旦大学中文系读书,毕业后在一个机关里工作。后为汇寄稿费,要作者地址,这才把真情传开。以后,彭新琪又约李晓写第二篇作品。他没有辜负彭姐的鼓励,交给她一篇题目叫《继续操练》的小说,依然是一篇带有作者特有的机智幽默之作,后来得了全国优秀短篇小说奖。

作为老编辑,彭新琪甘做人梯,携手青年,培养作者无数。在当今文坛闪闪发光的作家中很多都受过她的教悔。如程乃珊,当年她的处女作《妈妈教唱的歌》投给《上海文学》,李楚成、费礼文和彭新琪看后都提了意见。作为责任编辑,彭新琪更是直接指导程乃珊修改。三次修改后,才发表在该刊1979年第7期上。这篇文章对程乃珊影响很大,不久,她听取彭新琪的意见,又写出了《天鹅之死》。自此,与彭老师结为“忘年之交”。彭新琪退休后,在一次聚会上,程乃珊仍感慨“没有彭老师,没有我今天。”原来,她写《蓝屋》《金融家》时都得到过彭老师的帮助。

旅美作家曹冠龙,原是上海汽车修理四厂的工人,“文革”后,他的《三个教授》中的《锁》在上海文学发表,自此与彭新琪建立了亲密关系。从1979年到1983年,他每年都有小说在《上海文学》上发表。彭新琪有次来到他的假三层阁楼,仅十多平方,却是三代四口人的家。当彭新琪知道曹冠龙的文章是在床头写出来时,她忍不住了,经向文联和编辑部领导汇报后,找了当时任南市区区长的作家李伦新先生。在他的关心下,区房管部门为曹冠龙解困,在浦东配了一套住房,在新环境中,曹冠龙后来写了不少作品。

最有意思的是茅盾奖得主周大新,当初还在解放军西安政治学院学习,利用课余时间写成的《黄埔五期》投给了《上海文学》,彭新琪让他几次在“生活化和注意用细节刻画人物”上修改,才得以发表。二十多年后,至今还未与彭新琪谋面的周大新却在一次谈他创作体会时提到了彭新琪,说当初是彭老师的帮助,才使他的学作得以发表。

退而不休,为“老祖母们”当主编

当肩负几十年的文艺工作担子早已卸下,本该心安理得享受含饴弄孙之乐的彭新琪却无法放下手中的笔。她说,逝去的生活和接触过的一些人时时浮现出来:酸甜苦辣,也是不可多得的财富。自省、追忆、理解、情谊、感恩,挥之不去。她惊异地看到:老祖母们经历过的生活竟是那么曲折、坎坷,几乎是解放后历次运动的缩影。于是,她建议老祖母们,你们近年来写了这么多文章,我们合出一本《七人集》好吗?想不到都欣然同意。

彭新琪主编此书,所选的七位上海女作家是:罗洪、欧阳翠、欧阳文彬、黄宗英、姚芳藻、黄屏和她自己。这七位,伴随着新中国的成长,活跃在中国文坛的前沿,在她们步入八十岁、九十岁,甚至临近百岁高龄时仍笔耕不辍,以其丰厚的历史积淀和思想感悟,向我们真实展现了中国文学界、文化界让人刻骨铭心的一段段历史。上海作家协会主席王安忆特为此书作序——《我的阿姨们》:“那些不堪的岁月,她们都是见证。而我则是要付出心智和虔敬去了解她们,她们经过的时代,我不可望其项背。”

《七人集》,2009年由上海文艺出版社出版,甫一亮相就获得好评。而孙毅对夫人的评价却是:“她是个平凡的俗人,平生没有伟大的追求抱负,凡事适可而止,不过,她努力做到了处事认真诚信,待人热情真诚。这也是我最为欣赏的。”

在称赞声中,彭老师的编辑生涯至今没停息下来。这两年,她编选的《巴金萧珊双叶集》已出版,《生活如此多彩》不日即可与读者见面。

彭新琪与老祖母级作家黄宗英(右二)、欧阳文彬(右一)、姚芳藻(左一)合影