湖南省连续两次暴雨过程的对比诊断分析

2013-07-07蔡海朝刘杰雄

蔡海朝,王 萍,刘杰雄

(湖南省娄底市气象局,湖南 娄底 417000)

1 引言

湖南省位于长江中游南岸,南岭以北,属中亚热带湿润季风气候区,季节变化显著,暴雨是其主要灾害性天气之一,特别是在雨季,暴雨频发常导致洪涝成灾,给人们的生命财产安全造成极大的危害。因此,暴雨预报的准确与否在灾害性天气的防灾减灾过程中显得尤为重要,近年来,气象工作者纷纷对湖南省的暴雨进行了大量的研究。如黄小玉等[1]对湖南地区暴雨的分类及回波特征分析中指出,湖南汛期暴雨可分成低槽暴雨和切变线暴雨两类,不同类型暴雨的雷达回波结构和特征具有明显的区别。蔡海朝等[2]对湘中一次大暴雨天气的综合诊断分析发现,z—螺旋度的空间分布能反映暴雨发生时大气的动力特征。张芳华等[3]对2005年6月湖南大暴雨过程的天气动力学诊断分析发现,暴雨区中上升运动和水汽辐合均大于周围区域,中低层为对流不稳定层结。以上研究均基于同化资料对暴雨过程中的物理量特征进行了深度分析,但对气象业务所使用的数值模式资料的检验较少。本文利用NCEP1°×1°再分析资料(Global Final Analyses)、常规气象观测资料,T639、JAPAN两种数值模式预报产品,对2012年5月8—12日发生在湖南省的2次暴雨天气过程的环流形势、物理量场进行了对比诊断分析,并对T639、JAPAN 2种数值模式预报产品的要素预报进行了对比检验,进而给出客观的评估,以期为在今后的暴雨预报中提供一些有益的参考依据。

2 暴雨过程概况

2012年5月8日20时—12日20时,湖南省分别出现2次强降水天气过程,强降水主要集中在5月8日20时—9日20时和5月11日20时—12日20时2个时段,2次过程间隔时间之短,影响范围之广,实属历史少见。5月8日20时—9日20时强降水西起吉首凤凰,东至长沙浏阳,横跨湘中一线(图1a),全省有16个国家常规气象观测站出现暴雨,5站大暴雨,最大降水量出现在怀化麻阳,24 h降水量达224.8 mm;时隔2 d,又一次大范围强降水天气突袭湖南省,5月11日20时—12日20时(图1b)湘北、湘东北普降暴雨和大暴雨,全省18站暴雨,8站大暴雨,最大降水量为常德澧县,24h降水量166.7 mm。

图1 2012年5月8日20时—9日20时(a)、11日20时—12日20时(b)

3 环流背景特征

5月8日08时500 hPa上(图略),亚欧中高纬环流为“两槽一脊”型,高压脊位于广阔的东西伯利亚至我国华北地区,西西伯利亚地区受低涡控制,我国东北地区受东亚低涡的控制,低涡中心为544 dagpm,低纬度西太平洋副高位置偏南,588 dagpm线位于华南沿海。8日20时,500 hPa中高纬度环流无明显变化,西太平洋副高(简称副高)西进北抬,西伸脊点位于(110°E、22°N)附近,湖南处于副高西侧强盛的西南气流控制中,700 hPa川东有低涡生成,850 hPa湘东北—黔东有低涡切变线发展,9日08时,500 hPa中高纬环流有所调整,东亚低涡入海消亡,西西伯利亚低涡南下,形成一条位于巴湖附近的横槽,槽后有大量冷空气堆积,低纬度副高继续西进加强,在南海北部呈东西带状分布,700 hPa川东低涡移至重庆北部,850 hPa低涡切变稳定少动,9日20时,500 hPa低纬度副高继续西进,西伸脊点位于(105°E、22°N)附近,700 hPa 低涡移至湘、鄂、赣交界处,850 hPa低涡切变移至湘中偏南地区,对应“5·9”暴雨过程结束。随后500 hPa上巴湖横槽缓慢东移,副高减弱南撤,至11日08时,500 hPa巴湖横槽移至我国西北地区转竖,中高纬环流转变为“两脊一槽”型,12日08时,500 hPa鄂霍次克海阻高建立,贝湖以南为宽广的槽区,大量冷空气沿着北方路径南下,700 hPa黔、渝交界处低涡生成,850 hPa湘东北—黔西南有冷式切变向南移动,华南地区西南低空急流建立,此时“5·12”暴雨全面爆发。对比分析可知,“5·9”暴雨中高纬度环流稳定,低纬度西太平洋副高活跃,中低层切变在暴雨区稳定少动,而“5·12”暴雨中高纬度环流调整,鄂霍次克海阻高建立,巴湖横槽东移转竖,槽后堆积的大量冷空气迅速南下,与华南地区建立的西南低空急流在长江中下游地区汇合,从而产生暴雨天气。

4 卫星云图分析

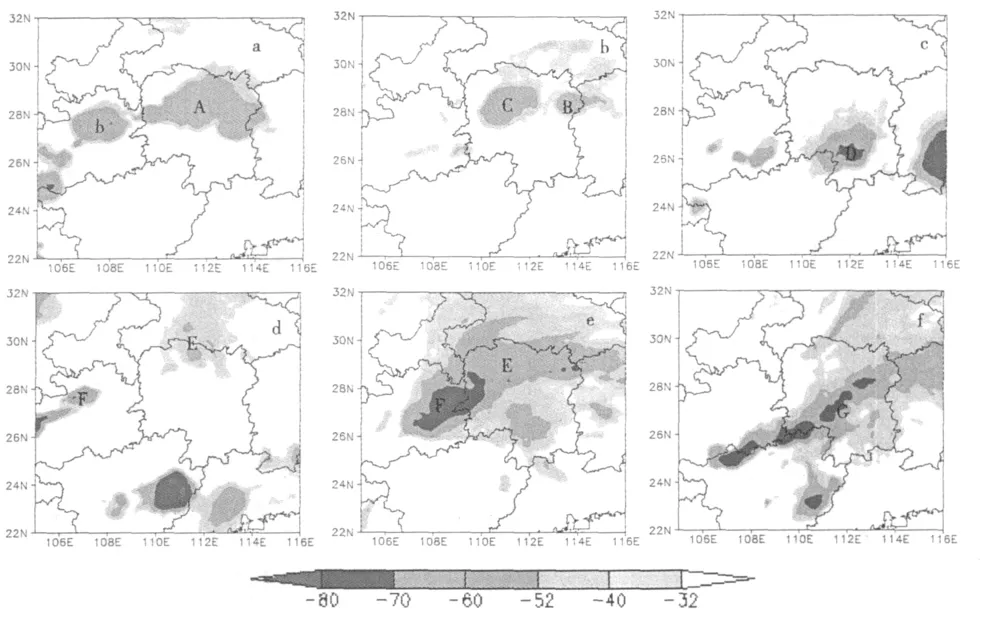

红外云图的逐小时TBB演变可以清楚地反映出暴雨过程的中尺度对流发生发展特征[4]。8日20时(图2a),湘中偏北地区形成一个大范围的对流云团A,西连贵州东部,东至江西西部,云团最低温度<-60℃,位于TBB密集区的怀化西部、长沙北部出现短时强降水天气,吉首麻阳1 h降水达59.3 mm,同时,贵州中北部有一对流云团B正在发展东移,随后对流云团A在湘中偏北地区减弱东移,至9日03时(图略),对流云团A在湘东北地区减弱消亡,对流云团B经吉首南部进入湖南境内,移至湘中偏北的怀化、益阳及常德的交界处,云团最低温度<-60℃,位于TBB密集区的吉首南部、怀化中部、益阳南部及娄底西部出现强降水天气,9日05时(图略),对流云团B移至益阳、娄底及长沙交界处,范围缩少,云团最低温度<-52℃,此时,吉首凤凰附近有一新的对流云团C生成发展,9日08时(图2b),对流云团B继续东移发展加强,移至长沙、岳阳境内,对流云团C发展东移至怀化、益阳及常德的交界处,云团最低温度<-60℃,TBB密集区的吉首南部、怀化中北部、益阳南部、岳阳南部及长沙北部出现强降水天气,长沙县的观佳村出现了83.2 mm/3 h的强降水,随后对流云团C沿着湘中一线缓慢东移,至9日14时(图略),对流云团C移出湖南至江西西部,此期间在怀化中部、益阳南部、娄底中西部、长沙境内出现强降水天气,其中怀化26个区域自动站6 h降水>100 mm,9日14时后在怀化芷江附近生成新的对流云团D不断发展加强,自西北—东南向移动,9日20时(图2c),对流云团D移至永州境内,湘西南、湘南出现短时强降水天气,湘中一线的强降水减弱趋于结束,10日02时对流云团D自湘东南移出湖南,全省降水基本结束,此后一段时间里湖南境内无明显对流云团生成发展,直到11日20时(图2d),两湖交界处的湘北北部有新的对流云团E生成,贵州中部偏北出现对流云团F,在东移过程中不断扩展,此后12 h内,对流云团E发展覆盖整个湘北、湘东北地区,引起常德、岳阳大部出现强降水天气,澧县澧南乡12 h降水达184.6 mm,12日08时(图2e),对流云团 F发展扩大覆盖了湘西、黔东地区,对流云团中心位于湘、黔交界处,云团最低温度<-70℃,此后对流云团F东移南压,在TBB密集区的怀化北部、益阳南部及岳阳南部产生强降水天气,12日14时(图2f)对流云团E、F经过多次分裂合并,形成一条自湘东北—黔东南的对流云带G,随后向东南方向移动,在TBB低值中心的长沙境内出现强降水天气,12日20时(图略),对流云带G断裂成两个对流云团分别进入广西和江西境内,此时,湘中以北地区无明显对流云团生成,湘北、湘东北暴雨过程结束。

图2 2012年5月8日20时—12日20时TBB分布场(单位:℃)

对比分析可知,“5·9”暴雨过程由4个中尺度对流云团影响所致,强度较弱,范围较小,“5·12”暴雨过程则由2个中尺度对流云团在移动过程中不断激发、发展成由多个中尺度对流云团组成的大尺度对流云带影响,强度较强,范围较大。

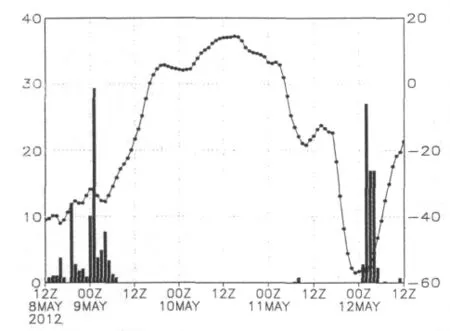

为了更进一步分析TBB值与降水的对应关系,鉴于这2次暴雨过程发生在湘中一线,湘北、湘东北地区,本文选择计算出湘中以北(110°~113°E,27°~30°N)平均TBB值,用以反映整个湘中以北地区的平均TBB值变化情况,同时选择连续经历了两次暴雨过程的新化大熊山站作为降水代表站进行对比分析,由图3可以看出,TBB值与降水量存在一定的关系,TBB值序列呈双谷单峰型变化特征,2次暴雨过程发生期间对应TBB值均处于序列的谷值区,“5·9”暴雨过程对应TBB值接近 -40℃,而“5·12”暴雨过程对应TBB值接近-60℃,表明“5·12”暴雨过程中尺度特征更为明显,与上述分析基本吻合,TBB峰值区内基本无雨或少雨。

5 物理量诊断分析

5.1 水汽条件

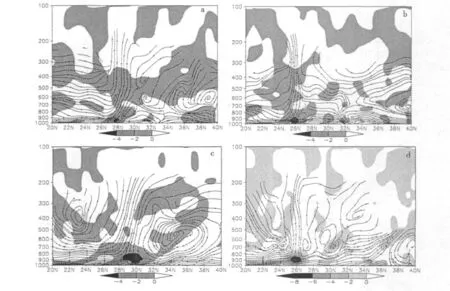

为了更直观比较两次暴雨过程的水汽输送情况,计算出经向水汽通量与垂直水汽通量,并分析了2次过程暴雨区(110°~113°E)的平均水汽通量(Fv与F-ω合成)和水汽通量散度的经向—高度剖面图(图4)。8日08时(图略),华南、江南等地西南气流加强,广西境内最大风速达到16 m·s-1,暴雨区上空为西南气流控制,水汽以水平输送为主,900 hPa层以下有较弱的水汽辐合区,中心强度-2×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1。8 日 20 时(图 4a),28°N的800 hPa层以下的水汽辐合加强,中心强度为 -4 ×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,中低层源源不断的水汽自南向北水平输送至28°N的水汽辐合区附近,被迫抬升,从低层向上形成一条狭窄的水汽垂直输送通道,对应此时暴雨发生,暴雨落区与水汽垂直输送通道位置基本一致。9日14时前(图略),27°~28°N之间的800 hPa层以下始终存在一个水汽辐合区,中心强度变化不大,为-4×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,27°~28°N 上空狭窄的水汽垂直输送通道完全打开,对应暴雨在这一区域维持了18 h左右,9日20时(图4b),水汽辐合区南移至26°N附近,27°~28°N上空的水汽垂直输送通道消失,此时湘中一线的暴雨过程结束。随后全省的强降水自北向南逐步停止,经过短暂的间歇,12日08时(图4c),28°~30°N 的700 hPa层以下形成大范围的水汽辐合区,中心强度为-4×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,随后快速向南移动,强度逐步增强,其上空始终对应一条宽广的水汽垂直输送通道,水平宽度达220 km左右,与湘北、湘东北的暴雨落区位置一致。12日14时(图略),水汽辐合区向南移动,中心位于27°~28°N上空的900 hPa层附近,强度为 -6 ×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,宽广的水汽垂直输送通道整体向南推进1个纬度。12日20时(图4d),湘中以北上空的宽广水汽垂直输送通道消失,水汽辐合区南移至26°N附近,范围明显缩小,强度继续增强,中心强度达到-8×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,其上空的水汽垂直输送通道经向宽度明显收缩,对应26°N附近出现小范围强降水天气,

而湘北、湘东北的暴雨过程结束。进一步对比分析发现,2次暴雨过程中暖湿水汽通过西南气流作为载体,水平输送至暴雨区附近辐合上升,在垂直方向上形成水汽垂直输送通道,其形态和位置变化对暴雨有很好的指示作用。“5·9”暴雨始终伴随一条狭窄的水汽垂直输送通道,南北跨度1个纬度,水平移动速度缓慢,对应“5·9”暴雨影响范围窄,持续时间长;而“5·12”暴雨的水汽垂直输送通道宽广,向南推进速度较“5·9”暴雨快,对应“5·12”暴雨影响范围广,强度大,持续时间短。另外,2次暴雨过程中暖湿水汽的水平或者垂直输送活动在中低层最为活跃,200 hPa层以上的水汽输送活动极不明显。

图3 2012年5月8日20时—12日20时湘中以北(110°~113°E,27°~30°N)平均 TBB 值和新化大熊山降水量逐时演变图

图4 纬向平均(110°~113°E)的水汽通量(流线为Fv与F-ω合成)和水汽通量散度的经向—高度剖面图(色斑,单位:10-7g·cm-2·hPa-1·s-1)

4.2 热力及不稳定条件

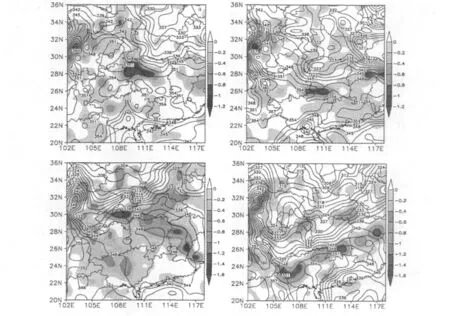

为了更好地反映暴雨区上空的低层热力及中低层垂直运动的情况,对850 hPa假相当位温和(850~500 hPa)平均垂直速度场叠加分析发现,8日08时(图略),湖南省处在假相当位温高值区内,积聚了大量不稳定能量,假相当位温密集带(即能量锋区)位于湖北中部,全省并无明显垂直上升区。8日20时(图5a),能量锋区移至湘中以北地区,在湘西、渝东南及黔东北交界处出现一个垂直速度上升区,湘西及怀化北部处在能量锋区和垂直速度大值区内,吉首凤凰、怀化麻阳等地开始出现强降水天气。9日14时前(图略),能量锋区位置变化不大,垂直速度上升区范围不断向东扩展,覆盖了整个湘中地区,怀化中部—娄底—长沙等湘中一线出现大范围强降水天气。9日20时(图5b),能量锋区南压至湘中偏南地区,湘西南的垂直速度上升运动增强,怀化南部、邵阳南部位于能量锋区和垂直速度上升运动增强区内,出现短时强降水天气,此时湘中一线的暴雨过程趋于结束。随着能量锋区进一步南移消亡,全省强降水自北湘南逐步减弱停止,直到12日08时(图5c),鄂西北存在一个假相当位温高密集的能量锋区,冷空气势力明显强于“5·9”的暴雨过程,且移速较快,此时在能量锋区南侧的垂直速度高值区内的湘北地区出现大范围强降水天气。12日14时(图略)能量锋区迅速移至湘中地区,同时湘中以北地区的垂直速度上升运动逐步增强,6 h内湘中以北地区又一次出现大范围的强降水天气,12日20时(图5d)以后,能量锋区南压至华南北部,湘中以北地区处在假相当位温低值区内,垂直速度上升运动也明显减弱,湘中以北地区强降水明显减弱停止,此次暴雨过程结束。

图5 850 hPa假相当位温(等值线,单位:K)和(850~500 hPa)平均垂直速度分布图(色斑,单位:Pa·s-1)

对比分析可以发现,2次暴雨过程与假相当位温及垂直速度的演变均有很好的对应关系,“5·9”暴雨过程能量锋区较“5·12”暴雨过程强度偏弱,但在暴雨区停留时间前者远远大于后者,而2次暴雨过程的强降水时空分布特征差异明显,“5·9”暴雨落区主要集中在湘中一线,但持续时间长,累积雨量大;“5·12”暴雨落区主要集中在湘北、湘东北地区,虽然持续时间稍短,但雨势凶猛,最终导致大范围的暴雨和大暴雨天气。

5 数值预报产品检验分析

目前,在预报业务领域里提供降水要素预报主要有以下几类模式:T 639、JAPAN、GERMANY及MM5等,对于数值预报产品的准确率情况,地市台站的预报员大多凭借主观意念而定,没有进行过深入的检验分析,为了更清晰地了解数值预报产品中要素预报的准确率情况,这里选取平时主观感觉准确率较高的T 639和JAPAN模式进行检验分析,通过双线性插值法将模式格点资料插值到全省97个站点,以供检验所用,本次检验分析以“5·9”暴雨过程为例,图6为两种不同数值降水预报产品的插值分布情况,与实况比较,均有较大的差异。

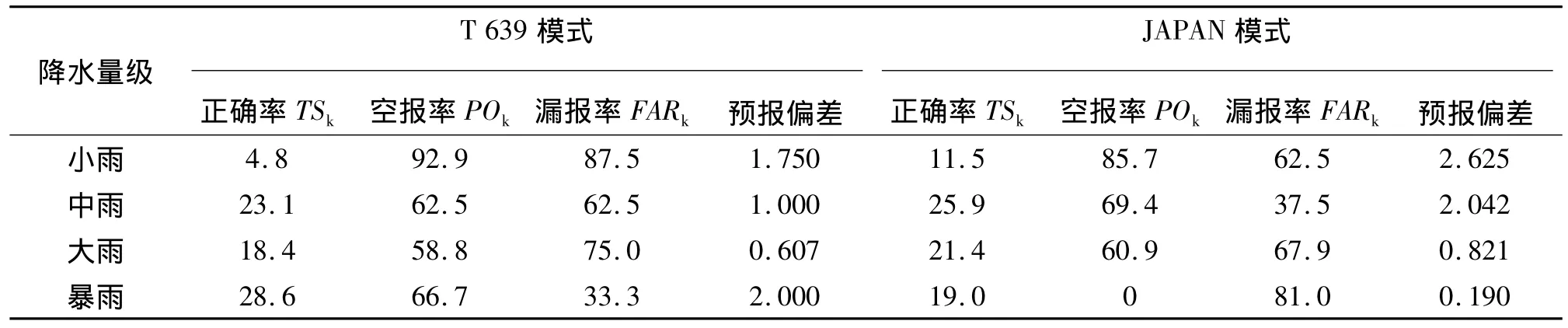

为了进一步得出定量的检验结果,参考中国气象局监测网络司制定的《中短期天气预报质量检验办法》中关于降水预报的检验标准,选择不同级别累积降水量检验的标准,主要检验级别有:[0.1,10)为小雨、[10,25)为中雨,[25,50)为大雨,[50,∞)为暴雨,这里不对暴雨以上量级的降水级别进行检验。通过对湖南省97个常规气象观测站点的TS(报对率)、PO(空报率)、FAR(漏报率)以及预报偏差等4项指标进行计算(表1),并通过对T 639模式和JAPAN模式不同量级降水的检验结果分析发现,T 639模式最高TSk在暴雨的预报上,为28.6%,而JAPAN模式则在中雨的预报上,为25.9%,2种模式的TSk正确率均偏低。另外,在POk和FARk方面2种模式也存在一些差异,T 639模式最高POk和FARk均在小雨的预报上,分别为92.9%和87.5%,而JAPAN模式最高POk和FARk分别在小雨和暴雨的预报上,为85.7%和81%。在预报偏差方面,T 639模式预报偏差最大为暴雨,最小为大雨,而JAPAN模式预报偏差最大为小雨,最小为暴雨。综上对比分析发现,2种模式在各种量级的降水预报的正确率均较低,空报率现象最为明显,另外,在漏报率方面,JAPAN模式对暴雨的漏报率高达81%。鉴于上述分析,平时认为准确率较高的两种数值预报模式产品,在实际的要素预报业务应用中还有待订正提高。

图6 5月8日20时24h的T639模式(a)和JAPAN模式(b)降水预报对比检验

表1 2012年5月8日20时—9日20时2种模式的24h降水量检验

6 结论

①2次暴雨过程的大尺度环流特征存在明显的差异,“5·9”暴雨在中高纬“两槽一脊”型稳定环流的背景下,西太平洋副高活跃,中低层切变稳定少动,降水持续时间长产生暴雨;“5·12”暴雨是在中高纬鄂霍次克海阻高建立,横槽东移转竖的“两脊一槽”的前提下,槽后堆积的大量冷空气南下,与华南地区活跃的西南低空急流在长江中下游地区形成南北气流交汇,从而引发暴雨。

②2次连续的暴雨过程由多个中尺度对流云团发展演变造成,“5·12”暴雨较“5·9”暴雨的中尺度特征更明显,而TBB的发展演变对降水有很好的指示作用。

③暖湿水汽通过西南气流作为载体,水平输送至暴雨区附近辐合上升,在垂直方向上形成水汽垂直输送通道,有利于水汽自下向上传输,为暴雨的产生提供充沛的水汽条件,而水汽垂直输送通道的形态和位置变化对暴雨有很好的指示作用。

④假相当位温及垂直速度的演变对暴雨均有很好的对应关系,“5·9”暴雨能量锋区较“5·12”暴雨偏弱,但在暴雨区停留时间前者远远大于后者,对应2次暴雨过程的时空分布特征也存在明显差异,“5·9”暴雨影响范围较小,但持续时间长,累积雨量大,“5·12”暴雨影响范围广,雨势凶猛,但持续时间稍短。

⑤T 639和JAPAN两种模式在各种量级的降水预报中正确率均较低,空报和漏报现象明显,在实际的要素预报业务应用中还有待订正提高。

[1]黄小玉,陈媛,顾松山,等.湖南地区暴雨的分类及回波特征分析[J].南京气象学院学报,2006,29(5):635-643.

[2]蔡海朝,毛文书,杨群,等.湘中一次大暴雨天气的综合诊断分析[J].成都信息工程学院学报,2011,26(2):215-222.

[3]张芳华,杨克明,毛冬艳,等.2005年6月湖南大暴雨过程的天气动力学诊断分析[J].气象,2006,32(3):78-85.

[4]郭大梅,许新田,刘勇,等.陕西中南部一次突发性大暴雨过程分析[J].气象,2008,34(9):40-46.