眼见未必为实

2013-07-07阿碧

文/阿碧

眼见未必为实

文/阿碧

目击证人每一次错误的指认都造成了“双重的不公正”:一方面,是对被蒙冤定罪者不公正;另一方面,让那些真正的罪犯逍遥法外,也是对人民大众的不公正。

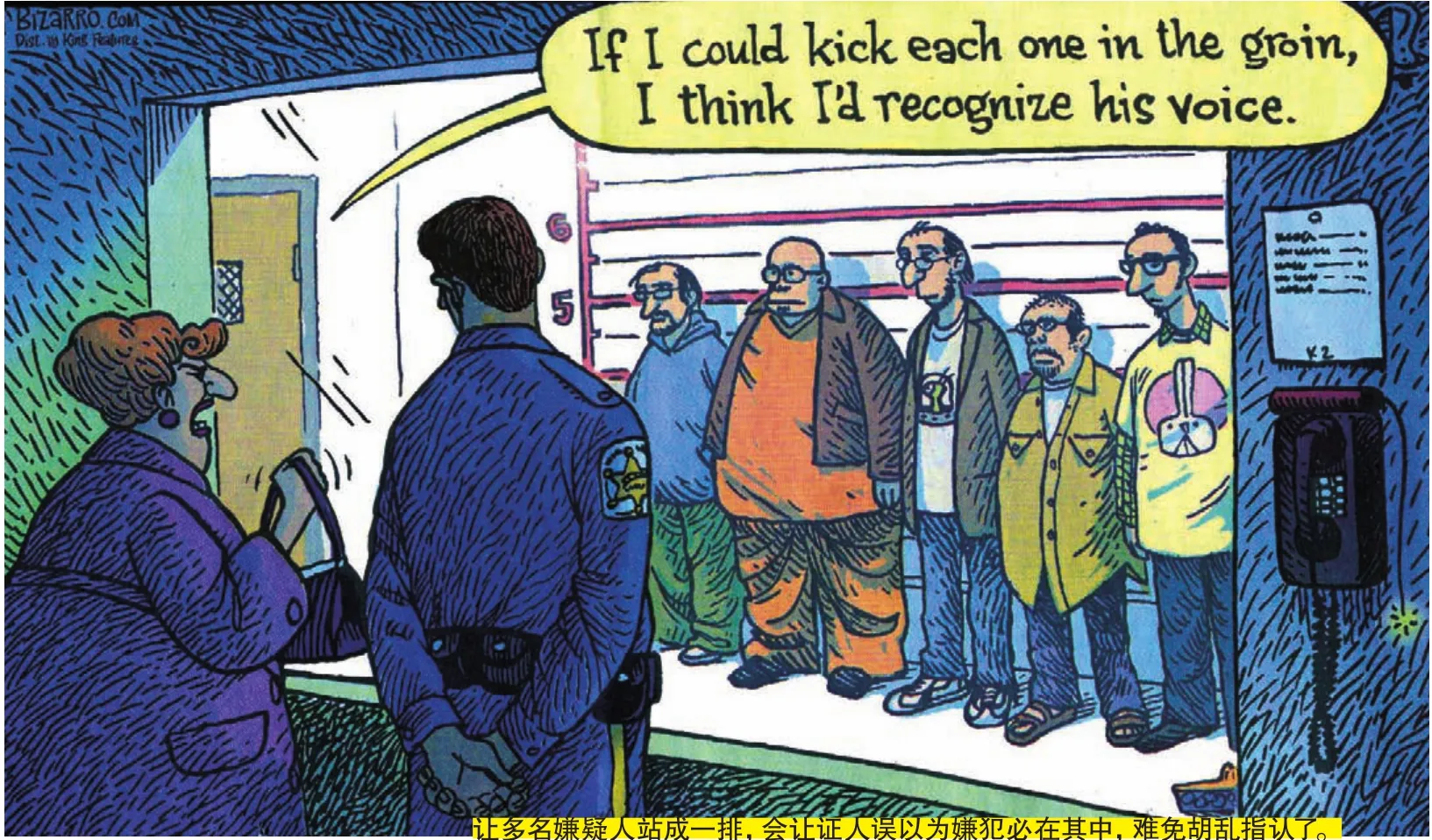

在警匪片中,我们常常看到证人指认嫌疑人的场景。警方让数人站成一排,其中有警方控制的嫌疑人,也有警察和志愿者“扮演”的嫌疑人,个个看上去都像是坏人的样子。警方会让证人从数个嫌疑人中指认出“真正的”嫌疑人。虽然不少时候证人有些犹豫,但是他们还是最终确认了一个嫌疑人。

如果没有抓捕到嫌疑人,警方会给证人看一些照片,让他们从照片中选出一个嫌疑人来。证人的指认和对案发现场的叙述,往往成为法庭对嫌疑人定罪的重要证据。不少证人在指认被确定之后,往往会肯定地说:“我看见他了,他当时正在实施犯罪。”然后,描述了自己所看到的细节。然而,即使在排除故意的伪证之后,现实中还是发现证人证词所导致的冤假错案,那是因为证人的记忆出错而导致的。为了减少

目击证人证词的错误率,美国心理学家韦尔斯希望建立更加科学的方法来重建证人的记忆,让证人的证词更加可靠,大大降低“眼见未必为实”的概率,从而减少冤假错案的发生率。

证人的记忆并不可靠

韦尔斯是美国爱荷华州立大学的著名心理学教授。作为在目击证人心理学这一神秘领域中的首席科学家之一,他花了几十年时间,为推翻几百年来因袭守旧的法律陈规惯例和狭隘成见而不懈奋斗着。韦尔斯所面临的挑战也很严峻,因为自古以来目击者的证词就是司法审判的重要支柱。正如美国最高法院法官威廉·布伦南1981年在一篇文章中写的“没有任何东西比一个活生生的人站在法庭上作证,伸出一个指头指着被告说‘就是他’更有说服力了” 。

但是根据对前三十年的几百个案例的研究,目击证人所回忆的“亲眼所见”并不很可靠。

记忆不是录像带,人们大部分记忆是头脑经过处理过后的信息,很可能因为其他因素的影响而变形,甚至变得面目全非。在犯罪现场,情况则更加糟糕,各种变数(如情绪紧张或发现武器)都会影响记忆的准确性。警方取证往往特别重视搜集并保存现场的蛛丝马迹,如遗留的血迹或残缺不全的指纹等证据,却忽视了记忆的及时搜集和保存。多数法官也很少注意到这些记忆的证据是如何搜集和恢复的。等到警方有空询问证人进行详细笔录的时候,离案件发生可能已经过去数小时甚至数天了。此时,目击证人的记忆已经出现了重组和变形。

在韦尔斯随机抽取的297个嫌疑人已被宣布无罪的冤假错案中,70%以上是原来以目击证人的证词为基础定案的。这些证人并非故意说谎,也不是别有图谋的监狱告密者,他们都是平常人,只是过于相信自己记忆的准确性了。

韦尔斯回忆他对于目击证人证词的兴趣来自在研究生院的一次巧遇。辛辛那提市的一个律师来到韦尔斯所在大学心理系,给师生们讲述了他遇到的一个案例,警方将几个人的照片摆成一排,让目击证人指认,结果他的委托人指认错了。韦尔斯回忆道:“那位律师向我咨询,希望我们从心理学的角度来分析为什么目击者会在指认嫌疑人的过程中犯错。”

几个月之后,韦尔斯和几个同事决定,通过一个虚拟的犯罪现场做实验来增强自己对记忆的认识。他们放出话来,说要为了一项大的研究招收志愿者。在每次有学生前来面试时,都有韦尔斯小组的一个成员坐在接待室里。在此期间,这个韦尔斯的同事放下一个价值几百美元的MP3播放器。过一会儿,他们小组的另一个人进来偷偷拿上播放器出去了。后来他们拿出6张人像照片摆成一横排,让前来应试的学生指认谁是偷播放器的“贼”。经过65次测试,结果有近70%的参与者指认错了。

记忆人像比物品更复杂

在韦尔斯进行目击证人记忆研究之前,已经有不少科学家发现了法庭采用目击证人证词可能出现的错误。在20世纪初,哈佛大学著名心理学家雨果·缪斯特伯格在讲堂上随机演示了几种犯罪的情景,然后让学生们回忆各种细节。回答是五花八门、错误百出,由此他认识到即使是同一事件各个直接见证人的叙述版本也会大相径庭。

美国加州大学的伊丽莎白·洛夫特斯说,记忆不仅容易出错,而且变幻无常。她说,随着提问方式的不同人们的记忆也会变化,甚至只变一个词都会让他们记忆中认为自己所见到的东西有所更改。在典型的系列试验中,洛夫特斯先给志愿者们放了一段撞车的录像,然后让他们估计碰撞时的速度。她提问时分别用“碰上”或“撞毁”时,志愿者的答案就会截然不同。当实验变得复杂时,她发现她能够仅仅通过微妙的言语上的暗示,就能引导人们“回忆”起童年经历的某段真假参半的经历。例如,一位少年志愿者在诱导性的提问下,回忆起5年前在某个大商场里不慎走失了,得到一位身穿法兰绒衬衫的慈爱老人的救助。事实上,通过调阅该商场的录像档案,发现这位当时9岁的男孩在这个商场和父母走散过。后来,这个男孩走累了之后在商场一个长椅上睡着了,他的父母在此时找到了他。洛夫特斯推测,这个孩子当时在与父母走散的恐慌之中希望获得别人的帮助,结果在潜意识或睡梦中出现了一个慈爱男人,这个虚构的部分最后居然成为了他记忆的一部分。

人们在指认目击证人时为何更容易犯错,是因为记忆人像比物品更复杂,因为人的特征点要比物品多得多,我们往往不能根据一个或几个特征点就说清某个具体的人。我们很容易回想起其他一些物品,甚至在头脑中形成明确的图像,例如一所两层的红砖楼房,带有纱窗的阳台和绿色的凉篷。但是,在记忆中人们不会用各种部件塑造出人的面孔来。韦尔斯说:“婴儿能够辨认出是不是妈妈,是因为他对妈妈有一个整体印象,而不是因为妈妈的眉毛有什么与众不同之处。”为了说明这一点,韦尔斯让前来采访的记者道格拉斯·斯塔尔坐在他办公室的电脑旁边,启动了一套绘图软件,警方用其来合成犯罪嫌疑人的外貌图像。

“想象一下哪个人的面貌是你真正熟悉的,比如说你的父亲长得什么样子总不会搞错吧。”他说,“现在咱们一起试试看。”

斯塔尔仔细讲述着他父亲中年时期相貌的基本要素:波浪形的头发,黄褐色的眼睛等等。韦尔斯边听边在电脑键盘上击打着。显示屏上出现了几百个人的面容图像。斯塔尔很快看出这一工作谈何容易,屏幕上的这些图像的眼睛都毫无特色,与他心目中父亲的眼睛相差甚远。

“再接着来。”韦尔斯说,“我们可以慢慢调整图像。”

斯塔尔选择了一个看起来类似的图像,让韦尔斯按照他的叙述进行修改。下一步屏幕中显示出几十个形状各异的眉毛。他们对面部要素的许多其他部分重复着这一过程,包括嘴巴、头发、眼睛和鼻子等等,一共有3850个面部要素。到最后斯塔尔沮丧地宣布放弃。

“这下子你开始明白自己的记忆是多么不靠谱了吧。”韦尔斯说。他边笑边按下了打印机的按钮。出来的图像不伦不类,看起来更像是个类人猿。“我们不是按照各个器官来存储人的相貌,也不是按照面部的细部特征分别存储,而是将其完整无缺地进行整体存储。”

确认性反馈强化错误记忆

如何才能预先阻止目击证人谬误的发生?韦尔斯提出,可综合两类因素来确认目击证人记忆的可靠性。第一类包括除了刑警掌握的之外,还有在犯罪现场的各种因素,如案发时光线的明暗程度,离证人所在位置的距离以及他当时心情的紧张程度等。韦尔斯将之称为“预估可变因素”,因为这些因素对目击证人的影响仅次于事实本身。第二类称作“系统可变因素”,其中包括警方能控制的东西,例如对答案有诱导性的提问或者决定摆放哪一种照片,让被指认的人们站成一行或者目击证人曾经看到的信息等等。

最近,韦尔斯正在爱荷华州立大学对“确认性反馈”的效果做检测,即得知自己答对了的时候必然产生的感觉。一个叫做尼克尔的学生志愿者看了盘录像,其中有个男人在机场售票柜台形迹十分可疑,因为他和另一个旅客偷偷交换了提包。一个叫莉兹的学生扮演警探。她给尼克尔看了电脑显示屏上摆成一横排的6个人的照片,问他其中是否有嫌疑人。尼克尔敲打着手指,犹豫再三,最后点击了4号。“很好。”莉兹按照规定的脚本念道,“你选对了。”尼克尔脸上露出了笑容。

在隔壁办公室另一个叫做劳拉的研究生对尼克尔做了随访,问他对自己的指认感觉如何。“相当肯定,约75%的把握。”

“你确认嫌疑人之后,警探说了什么?”

“她说我选对了。”尼克尔得意扬扬地说。

“她的话让你感觉如何呢?”

“更加确信无疑了。”

尼克尔不知道他其实认错了人。这一排照片里根本就没有嫌疑人在内。这样的事如果发生在现实社会里,尼克尔又会冤枉一个无辜的好人,因为他对自己的指认十分肯定,法庭多半会采信他的证词。

在现实中的确有不少这样的案例。1985年,佐治亚州一个叫做珍妮弗·汤普森的青年女子作证时十分肯定地说,有个叫做罗纳尔多·柯顿的男人强奸了她。警方出于善意,鼓励她指认出嫌疑人来。先拿出照片摆成一排,再让真人站成一横行。“到了走上法庭的时候,对我来说一切都是顺理成章的了。”她在回忆录中写道,“我确信无疑,罗纳尔多·柯顿就是强奸我的那个坏蛋。”可怜的柯顿坐了10年大牢之后,才通过DNA检测证明强奸犯另有其人。

韦尔斯发现,那些明明做出了错误选择但得到确认性反馈的证人,常常比做出正确选择但没有得到反馈的证人对自己的决定更加确信无疑。证人在开始指认时可能还迟疑不决,但只要得到警方的赞同,即使在两年之后审判也会信心满满地说:“只要我还活着,就永远也忘不了那张脸。”这就是记忆的可塑性。确认性反馈不仅改变了人们的记忆,甚至强化了错误的记忆。

如何减少证人所受的干扰

美国得克萨斯州立大学的心理学家发现,证人得到的指令或说明会在很大程度上影响其做出的选择。在被迫从一排照片中选出一张时,大多数人都会感到面临着很大的压力,即使他并不知道当事人是否就在其中。在一个实验中莫尔帕斯发现,只要说上一句“犯罪嫌疑人可能在也可能不在其中”,错误的选择就会减少45%。

另外的实验让心理学家确信,为了在证人选择时不受影响干扰,警方应该采用双盲法,即向证人出示照片的警官应与此案的侦破毫无关系。在现实中,如果向证人出示照片的警官与案件有关系,他会通过种种途径把自己所怀疑的嫌疑人暗示给证人,可能会诱导证人做出错误的选择。

目前,证人确认嫌疑人往往有两种方法。一种是直觉的绝对判断,这种瞬间认出的判断会让人突然发出惊叫:“就是他!”另一种途径就要慎重多了,证人要将一个个面孔仔细进行甄别比较,认真筛选。证人在察看多个嫌疑人本人或照片之后,会排除一些嫌疑人,最终确认出一个嫌疑人。韦尔斯将这一过程称之为“相对判断法”。

为了让证人的指证更可靠,韦尔斯及其同事设计了一种新式的排列。他们不是一下子将6张照片都拿出来,而是一次只拿一张。换言之,他们舍弃了传统的将所有照片同时摆成一排的方法,而用一个个分别连续出示的方法。这样证人就能马上辨认出罪犯来,而不用在一群人中寻找了。拿一群人的照片摆成一排辨认,会让证人误以为嫌犯必在其中,难免胡乱指认了。

在这些实验中,韦尔斯及其同事向240个学生演示了一个模拟犯罪的案例,让一半学生用照片同时排列一行的老办法,另一半则用按先后顺序单个出示的新办法。结果后者指认错误的几乎减少了一半。这一结果在全国引起很大的反响。

近来,韦尔斯四处游说,组织起一个松散的研究团队,其骨干为学者、律师和警官,他们希望设立一个判断目击证人证词是与非的新程序。

然而,并非所有人都支持韦尔斯的新方法。有些著名心理学家和律师持有异议,他们说在实验室里所做的实验结果反映的不是真实世界条件下的紧张和思维混乱。这些反对的声音对韦尔斯是有益的,他可以改进自己的方案,让实验更接近于现实的场景,并把研究成果不断用于司法实践。

15年前,美国知名律师巴里·舍克认识了韦尔斯,从那时起他们就齐心协力推进法律体制科学化进程。利用现代科学研究成果提高证人证词的准确性,将会对司法领域产生深远的影响。正如韦尔斯所指出的,目击证人每一次错误的指认都造成了“双重的不公正”:一方面,是对被蒙冤定罪者不公正;另一方面,让那些真正的罪犯逍遥法外,也是对人民大众的不公正。

栏目主持人:刘雨 lymjcfy@163.com