政治制度与经济增长:一个两阶层模型

2013-06-26王学龙白雪秋李传松

王学龙,白雪秋,李传松

(1.北海道大学 经济学研究科,札幌 0010010;2.北京大学 马克思主义学院,北京 100871;3.中共中央党校 经济学教研部,北京 100091)

一、引 言

经济学家长期以来一直在探索经济增长的奥秘。自从Solow[1]开创了新古典经济增长理论以来,经济学家对经济增长的探讨就不断涌现出令人惊喜的成果。很多成果来自于对全要素生产率的解释。全要素生产率是总量生产函数中的重要参数。新古典增长理论表明劳动力和实物资本的数量并非是经济增长的根本原因,经济增长的来源就是全要素生产率的提高。而新古典增长模型设定这个重要因素为外生变量,这就是新古典增长理论的根本缺陷。但恰恰是这个缺陷刺激了人力资本模型和内生增长模型等一系列新理论的发展。然而,这些理论模型并不能完美地解释全要素生产率的全部内涵。因此,很多经济学家把更多的目光投入到制度分析上。但关于制度与经济增长关系的研究也和经济学的大多数领域一样,百家争鸣,众说纷纭。因此,对这个问题的再探讨也就非常必要。本文试图建立一个包含政治制度和文化因素的分析框架,以新的视角对这一问题做进一步的分析。

经济学家对制度与经济增长关系的争论分歧,首先表现在对制度的理解角度和定义方式上。①康芒斯认为“制度是集体行动控制个体行动”,诺斯认为制度是“共同的游戏规则”,而肖特认为“社会制度最好是被描述为由某种特定成分博弈的反复进行而形成的超博弈的非合作均衡”。另外,还有很多学者从不同角度出发给出制度定义。不同的概念体现了不同的观察角度和经济学家差异化的理解方式。但都反映出一个经济学研究的重要问题:经济理论对普遍性的追求与经济问题具体性之间的冲突。经济学家总是试图发现一种普遍性的规律,从而能够像物理学家或化学家那样精确地解决现实中的各种问题。然而,任何经济体总有自己独特的政治和文化背景。因此,经济问题常常表现出特殊性。制度也不例外。制度分析大师的各种定义,都是在一个很宽泛的层面上进行的抽象。然而,政治制度、经济制度甚至婚姻制度总表现为一系列具体制度安排的集合。如果过度抽象恐怕反而会影响经济理论的解释力和稳健性。因此,本文并不试图构建一个宏大的制度分析框架。相反,我们把注意力集中到政治制度对经济增长的影响。而且,我们仅仅研究政治制度所赋予公民的平等和自由的权利①在本文中我们尽量谨慎地使用“民主”这一概念,因为民主一词已经被赋予了太多政治含义和政治愿景。两党制、多党制和选举等一系列的安排被很多人认为等同于民主。然而崔之元强调“民主本质”与“民主形式”具有重要区别。这又使民主一词的意义更加复杂化。为了学术研究的严谨性以及避免政治色彩和政治偏见,我们关注政治制度赋予公民的平等与自由的权利,而不对具体的制度形式进行讨论。究竟对经济增长有何种影响。

目前,关于政治制度的民主程度与经济增长关系的理论研究众说纷纭,而且存在很多相反的主张。有的学者认为,更加平等的政治制度会导致更多的收入再分配,从而增加当前消费,抑制投资,最终有损于长期经济增长[2-3-4]。这主要是因为在理想的民主体制下,收入再分配的政策由中间投票人决定,如果收入差距越大,中间投票人就越倾向于收入再分配[5]。但是,Verdier(1993)的研究认为如果考虑到人力资本积累,收入再分配不一定就有损于长期经济增长。因为比较小的收入差距导致收入较低的家庭也可以积累人力资本,从而有助于促进经济增长。Galor和Moav[6]的研究似乎为解释这个理论冲突提供了一种方式。Galor和Moav认为经济发展初期,收入差距有助于经济增长,因为在这一阶段经济增长的动力来自于实物资本的积累。然而,在经济发展的成熟阶段,人力资本将取代实物资本成为经济增长的核心动因。在这一阶段,更平等的收入分配将有利于人力资本积累,从而有助于经济增长。这就意味着,政治制度在不同的经济阶段发挥着不同的作用。另外一个引起经济学家广泛关注的问题是政府的执行力。大多数国家的中央政府面临着一个重要的问题就是地区差异性。由于宗教信仰、教育水平和经济发展阶段的差异,不同的地区之间存在着诸多冲突。而一个集权的政府似乎更能够抑制冲突,加强地区之间应有的合作,维持政治稳定,从而促进经济增长[7]。但也有很多研究认为,一个集权的政府同样受到利益集团的左右,并且未必比地方政府富有远见,未必能够使经济获得更好的发展[8-9]。

当理论冲突普遍存在的时候,我们往往可以通过实证检验对各种冲突的理论做一个判断。然而,遗憾的是,目前关于政治制度的平等程度与经济增长关系的实证研究并不能帮助我们得出任何结论。Borner等[10]总结了16篇当时比较有代表性的实证文章,其中3篇表明民主制度能够促进经济增长,另外3篇表明民主制度不利于经济增长,剩下的10篇实证检验不能得出任何明确的结论。之后的实证文章虽然采用了更加严密的计量方法,但仍然没有非常可靠的结论。Barro[11]的分析表明,民主制度和收入之间确实存在正相关的关系,而Acemoglu等[12]在使用面板数据并且控制了国家固定效应之后,却发现本来显著的正相关关系消失了。Mulligan等[13]并没有直接研究民主制度对经济增长的影响,而是检验其对经济政策的影响。他们利用1960—1990年之间的跨国数据进行分析,结果表明民主制度对经济政策并没有显著的影响。而Aghion等[14]同样利用面板数据并且控制国家固定效应,虽然相关关系也像Acemoglu等[12]的研究那样变为不显著,但当引入制度和技术的交叉项之后,结论表明民主制度能够显著地提高劳动生产率。

正是基于上述的理论冲突和模糊的实证结论,我们认为有必要对这一问题做进一步的探讨。借鉴林毅夫在探讨制度变迁时所倡导的分析框架,②参见林毅夫未正式发表的论文《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》。我们试图将视野投到更广阔的政治和文化背景当中,而不是仅仅关注劳动力、资本和技术等经济因素。为此,我们努力构建一个基于政治和文化背景的经济模型。并且在模型中不对具体的制度形式做任何假定,而是利用“平等”这个维度来衡量政治制度。我们认为,实现相同结果的政治制度可能有多种形式,而具体采用哪种形式要考虑到历史传统、社会偏好、文化背景和经济发展程度等很多复杂的因素。因此,为了学术分析的可行性,我们利用一个变量 (d)来代表政治制度在“平等”这一维度上的位置,从而避免误解和偏见。这个包含了精英和平民、考虑了政治和文化背景的模型表明:更加平等和自由的政治制度能够显著提高经济效率。这主要是因为一个平等的政治制度赋予经济主体更自由的活动空间,从而允许其与来自不同文化背景的经济主体相互合作,以构建更大的人际关系网络。这个人际关系网络可以帮助经济主体分散投资风险,从而使其更加倾向于从事高风险高回报的经济活动。而政治制度对经济政策的影响则取决于平民阶层参政议政的能力。

二、理论模型

我们将社会成员简化为两个阶层:精英阶层和平民阶层。这两个阶层分别对应着不同的文化背景和政治力量。这里的精英仅仅指那些掌握了诸多政治和经济资源的少数社会成员。我们将经济精英和政治精英视为一个阶层,因为政治诉求往往是经济利益的体现。从统计上讲,大多数的富人不喜欢收入再分配政策,而大多数的穷人希望政府能够实现更小的收入差距,即所谓“屁股决定脑袋”。所处的地位和环境不同,其利益诉求不同,其思考问题的角度必然不同,提出的政治主张也就不同。如果我们把政治理解为一个不同利益集团进行谈判和妥协的过程,那么,在模型中把政治精英和经济精英视为一体就合乎逻辑。在我们的模型中,精英阶层和平民阶层文化背景和政治力量显然是各异的。

(一)文化背景和政治力量:来自平民和精英对经济的影响

1.文化背景与经济

经济和文化是两个紧密相连的范畴。根据马斯洛的需求层次理论,经济发展水平不同,人的需求就会不同。人的需求不同,文化倾向和价值取向就不同。精英阶层和平民阶层最基本差别就在于收入差距,那么两者的文化倾向或者文化环境就必然有很大差别。借鉴Gradstein和Justman[15],我们用一个变量pi表示经济主体i在文化上的倾向。①这里所谓的文化是一个综合的概念,可以理解为对教育、生育和金钱观等问题的理解。为了分析上的方便,我们使用这样一个变量来衡量不同的观点和价值判断。假设pi∈ [0,1],那么两个人的文化倾向差异是gij=|pi-pj|。假设阶层内部的文化倾向差异是0,两个阶层之间的文化差异用g来表示。

文化差异并不意味着两个阶层之间没有交流与合作。事实上,任何一个阶层也不能够脱离另外的阶层而实现更好的经济发展。精英阶层与平民阶层之间的合作普遍存在。②在这一方面表现最明显的可能就是日本社会了。日本社会有两个极端的现象:一是博士生非常少但都是非常优秀的精英;二是本科生很多,但一般来讲并不十分刻苦学习。普通的大学生入职之后只需要按照操作规程来工作就能够获得很好的收入;而这些规程恰恰就是那些技术精英和管理精英设定好的。普通大学生日常所修炼的是两种精神:协作和认真。精英与平民之间的合作可能是支撑日本经济的重要基础。文化差异在两个方面影响着精英阶层与平民阶层之间的合作。首先,文化差异可以影响合作成功的概率。我们设定合作成功的概率与文化差异成负相关关系。这主要是基于两点原因:(1)如果文化差异很大,双方理解和沟通上就有很大的不方便,对问题的判断就会有很大差异,难于达成一致;(2)文化差异不同,双方来自于不同的文化环境和社会网络,相互合作时的机会主义行为发生的概率就会更大。③当一个人脱离了他以前生活的社会环境而进入一个全新的环境时,以前环境中的关系网络和道德对其约束力就减弱或者不存在了,这时欺骗或者其他不道德行为发生的概率就会更大。如果我们用θ表示合作成功的概率,那么θ=θ(g),θ'(g)<0。另外,我们假定θ(0)=1,并且θ(1)=0。

当然,我们同时要注意到,文化差异越大合作潜力就越大。也就是说,两个经济主体的文化背景不同,成功的相互合作所带来的未来收益就越大。这可以从交换这个角度来理解。交换,就是要互通有无。文化环境差异大就意味着消费需求差异大。如果来自另一个文化环境中的人能够有独特的方法来满足这个消费需求,这就产生了商业机会。如果相互能够以自己文化的独特方式满足对方的独特需求,这就使资源得到更好的配置,从而产生经济收益。涉及到精英阶层与平民阶层之间的合作,这个逻辑仍然适用。另外,Burt[16]提出的社会网络的结构漏洞理论也是对这一解释的生动说明。根据Burt[16]的研究,一个社会网络 (社会群体)与另外一个社会网络之间往往存在着结构漏洞 (社会隔阂)。如果有人能够弥补这个漏铜,沟通这两个社会网络,那么他将获得巨大的收益。这是从社会网络分析的角度对文化差异以及合作收益的理解。④这里的合作收益可以理解为对资源的利用效率,即当经济主体投入一单位资本时,获得的收益 (产出)是多少。在数学上,我们假设两个经济主体的合作收益是b,b=b(g),b'(g)>0。当两个经济主体没有文化差异时,收益仍然存在,即b(0)>0,这可以理解为集体协作产生的规模效应。

设定d是一个反映政治制度的变量,为了简化起见,设d∈ [0,1],d=0代表平民没有政治自由的制度安排,而d=1对应着给予平民充分政治自由的制度。政治制度对于不同文化群体之间合作的影响主要在于对经济社会网络规模的影响。在一个缺乏政治自由的政治制度下,公民没有充分的行动自由,也缺乏相应的经济自由,那么所接触的合作伙伴就很少。如果政治制度给予公民足够的自由,那么经济主体就有可能建立更大的合作关系网络。用数学来描述,假定一个经济主体与N0个来自相同文化环境的人进行合作,同时与N1个来自不同文化环境的人进行合作。N0的数量不受政治制度的影响,但是N1很明显会受到不同政治制度的影响。当政治制度给予公民自由越小的时候,集权程度很高 (d趋近于0),阶层之间的隔阂就越严重,阶层之间的沟通、交流与合作也就越少。当政治制度的自由与平等程度很高时,即便是精英阶层,也很少享有特权,①特权可以理解为一种阶层之间的隔阂甚至对立。也必须与平民共用很多公共设施和公共服务,在一个共同的平台上对话。因此,我们设定N1≤N(d)。

2.政治力量与经济

经济利益不同,政治需求也就不同。收入水平不同,组织形式不同,政治力量的实现形式和政治影响力的强弱也就不同。借鉴Acemoglu[17]的设定,我们假设精英阶层的政治力量是所有精英贡献的线性函数,即其中,PE代表精英阶层的政治力量,而θi是精英阶层成员i付出的努力,φ是一个值为正的参数,ξ是所有精英阶层成员的集合。从每一个成员的角度来看,θi可以视为其为了获得政治利益而付出的成本。

平民阶层的政治力量就有所不同了,这主要是因为平民阶层的人数很多,又缺乏组织,集体行动的“搭便车”问题非常突出。因此,我们使用一个不涉及个体行动的函数来表示平民阶层的政治力量,即PC=μ(E)d。其中,PC代表平民阶层的政治力量,μ(E)是一个值为正的函数,其中E表示平民参与政治的努力程度或者对自身权利的重视程度,μ(E)d表示制度所赋予公民的政治权利。本文的模型中,μ的设定与Acemoglu[17]有着根本的不同。②Acemoglu[17]将其视为外生参数,认为某种制度规定一定能够实现某种结果,没有考虑到各个社会的文化差异。本文考虑了社会大众对政治的态度与热情,认为即便在相同制度规定下仍然会有不同的政治权力。人的因素在政治博弈中是有重要影响的。这种设定形式主要思考的是,即便在同一种制度形式下,平民阶层的政治力量也会有所差别。如果平民不去履行自己的权利,不重视维护自身利益,那么,即使制度上明确给予公民很大的政治自由,平民阶层的政治力量也会很弱。相反的,即便政治制度上限制了平民的部分政治自由,只要平民阶层参与政治的热情高,积极努力地争取自己的权利,总体的政治力量也会很大。

由于精英阶层和平民阶层有不同的文化倾向,不同的经济利益,他们所支持的经济政策就有所不同。为了简化分析,同时不失一般性,我们用参数τ作为这个政策变量,τ∈ [0,1]。τ=1是精英阶层所最期待政策,τ=0是对平民阶层最有利政策。而最终的经济政策是一个政治博弈的结果。我们设定τ=F(PE-PC)是一个单调递增函数。这就是说,最终的经济政策取决于相对的政治力量。③这样的设定较之于制度形式决定经济政策的设定更为符合社会现实。不一定在选举的情况下,做出的每一项经济政策都有利于平民阶层,不一定在集权甚至极权的制度下,每一项经济政策都不利于平民阶层。在任何制度形式下,都存在着政治的博弈。即便在皇权至上的封建王朝,帝王所做出的最后决策也都是对各种政治力量的权衡。

(二)经济效率与经济政策:政治制度影响经济的两个层面

1.政治制度与经济效率

在这里,我们试图从资产组合理论的视角来考察政治制度与经济效率之间的关系。初看上去,资产组合作为一种微观概念似乎与宏观经济增长模型不相关。但值得注意的是,模型中存在着两种合作模式:相同文化背景的人合作和不同文化背景的人合作,并且这两种合作模式有着不同的收益(b(0)和b(g))和风险。④遵循Markowitz(1952)提出的经典投资组合理论 (Portfolio Theory)对风险的理解,本文将风险定义为投资回报率的方差。如果意识到这一点,再将资产回报率与生产效率做一个转换,就恰恰符合了资产组合理论的分析框架。

假定各个经济主体利用资本制造一种通用商品 (Common Output),我们用y来表示这种商品的数量。经济主体i的资本总量是hi。hi在这里可以理解为实物资本、人力资本或者其他类型的资本。在相同文化背景的人合作的情况下,经济主体的投资回报率是b(0)。①为了使生产函数与投资组合理论之间构建充分的联系,可以将这里的投资回报率理解为生产效率。以合作模式 (1)为例,经济主体投资hi单位资本,能够获得b(0)单位的产出。参数α用以捕捉资本规模变化的影响,而b(0)反应的是投资效率(包括管理和技术在内的综合效率)。由于成功概率是1,风险为0。在不同文化背景的人合作的情况下,投资回报率是b(g),成功概率是θ(g)。根据二项分布的方差计算公式,这种投资风险为b2(g)θ(g)[1-θ(g)],为了表述方便,我们将其记为σg。经济主体选择与多个对象进行合作,从而分散风险,但要受到政治制度的影响,即N1≤N(d)。由于b'(g)>0,这就意味着,与不同文化背景的人合作是一种高风险高收益的投资活动。假定经济主体选择将w0比例的资本用于无风险投资,而将wg比例的资本用于高风险高收益的投资,那么,我们有如下约束条件,w0+wg=1。设预期回报率为B,则B=w0b(0)+wgb(g)。

经济主体i的风险收益偏好可以用效用函数U(B,σr)来表示。那么,其效用最大化的投资决策问题可以用如下形式描述:

命题1 设最优投资组合的生产效率为B*=B*(d),那么B*'(d)>0。根据命题1及其证明,②由于篇幅所限,此处将证明省略,有兴趣的读者可以与作者联系。投资主体的生产函数可以写为yi=B*(d)hαi。由此可以清晰的看出,政治制度可以影响经济效率。而影响途径就是通过给予经济主体更多的自由,从而允许其构建更广大的生产关系网络 (人际关系网络),进而分散投资风险。由于能够通过关系网络降低投资风险,经济主体倾向于选择高风险高回报率的生产方式。

2.政治制度与经济政策

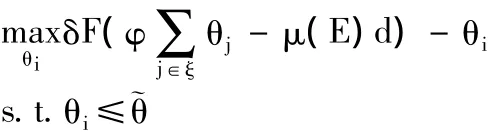

在我们的模型中,经济政策是政治力量博弈均衡的结果,由精英阶层与平民阶层的相对政治力量来决定,即τ=F(PE-PC)。由于平民阶层人数众多,并且缺乏组织,集体行动的搭便车问题非常严重,因此,在博弈中属于被动的一方。而精英阶层由于人数少,组织好,因此,可以主动计算如何实现自己的收益最大化。假定一个政治精英i从政策当中获得的好处是政策变量τ的线性函数,即。那么,他的收益最大化问题可以描述如下。③Acemoglu[17]没有考虑到精英阶层可利用的资源的有限性,从而使用无约束最大化来分析政治博弈过程。他们的模型有一个暗含的假定:精英阶层控制着无限的资源,具有无限强大的力量。这个假定当然意味着精英阶层可以永远控制政策,而政治制度并不重要。但这样的假设条件显然与事实相违背。因此,本文考虑了精英阶层的约束条件,用约束条件下的最大化来分析政治博弈过程,得到了更为接近现实的分析结果。

其中θi≤为精英阶层成员掌握资源的限制。在无资源约束的条件下,即θi<,最大化问题的一阶条件为由对称性可知,在博弈均衡状态下,存在其中是均衡状态下精英阶层成员的最优努力程度。由此可见,无论何种制度安排,只要精英阶层拥有资源足够多,条件总会成立。由函数F(·)的单调性可知,θi<时,均衡状态下政策变量的值是恒定的,即τ=F(F'-1(1/δ))。其中,F'-1是F'的反函数。设精英阶层的人数为NE,那么,无约束的一阶条件下只要=政策变量始终为。即便在制度赋予公民的政治权利达到极限时,即在最平等和自由的政治制度下d=1,只要,政策变量就是 τ=F(F'-1(1/δ))。

只有当平民阶层为实现自己权利付出的努力充分大,大到精英阶层不得不付出全部的努力从而最大化自己政治利益时,政治制度才能发挥充分的影响力。即只有E充分大,从而使一阶条件变为时,制度变量d才能对经济政策发挥显著影响。此时μ(E)d),很显然∂τ/∂d<0,并且∂τ/∂E<0。这就是说,只有E充分大的时候,更加自由平等的政治制度才能产生出对平民阶层有利的经济政策。于是我们有如下命题:

三、实证分析

(一)数据和方法

1.数据和指标

本文采用的数据来自于Acemoglu等[12]。这是一个覆盖了1960—2000年的面板数据,时间间隔为5年。其中包括各个国家在这一期间的人均实际GDP、平均受教育年数、储蓄率和人口数量等重要经济指标,还包括了两个可供选择的政治变量指标:第一个指标是自由屋指数 (Freedom House Index,简称FHI)。第二个指标是第四政治制度指数 (Polity IV Index,简称PVI)。FHI和PVI都是综合指标,是建立在若干子指标基础上的加权平均,并且被标准化为介于0与1之间的实数。0代表最不平等自由的制度状态,1表示最为理想的平等自由的政治制度。虽然这两个指标具有较强的相关性,但由于统计内容不同、统计方法不同,仍然可以作为替代指标进行实证分析,从而检验结论的稳健性。关于这两个指标的具体信息请参考Acemoglu等[12]的数据描述部分以及官方网站的说明。

2.对命题1的实证分析

首先,要考虑评价主客体的有效覆盖面,评价主客体应涵盖学生、教师、学校教学评估部门、社会企业、教育行政部门、第三方评估等多个领域。其次,要构建多元协商的课程教学质量监测与评价体系评价方法。第四代评估理论认为:评价的过程是评价主客体在原有不同的价值立场上不断交换意见和共同构建同一观点的过程。构建评价主客体和第三方评估多元协商的评价方法能有效提升监测与评价体系的实效性。

我们使用以下计量模型作为基础模型,对命题1进行检验。

其中,Ait是国家i在时期t的全要素生产率,用以反映命题1中所涉及的经济效率。之所以加入被解释变量的滞后项,是考虑到经济效率是一个建立在前期积累上的持续性变量,必然受到前期值的影响。变量Politicsit-1是反映政治制度平等和自由程度的指标。我们使用FHI和PVI两个指标进行分析和比较,从而保证回归结论的稳健性。Xit是一个包含各个控制变量的向量,β3是相应的系数向量。Ait是根据索罗剩余法 (Solow Residual)计算得出的。我们首先设定生产函数的形式为,两边取对数并且移项得。采用通行的做法,使用人均受教育年数来反映模型中人力资本的规模。但由于实物资本数量难以获得,我们只能粗糙地使用前期投资的数量作为实物资本规模的一个代理指标。

由于引入滞后项,计量模型就产生内生性问题。这是因为引入被解释变量的滞后项之后,滞后项与随机干扰项之间就产生了相关性。此时普通的面板回归方法就产生了偏误。因此,有必要使用工具变量法进行修正。但寻找制度的工具变量是一个非常困难的问题。一个最普通的方法是采用Arellano和Bond(1991)的主张,使用更前一期的滞后项作为工具变量。但这种做法有两个缺陷:一是在大样本的情况下才具有较好的适用性,二是对于高度持续性的数据回归结果并不理想。由于制度变量和技术变量都存在高度的持续性,根据Heid等[18]的建议,我们使用Arellano和Bover[19]以及Blundell和Bond[20]发展的系统广义距估计方法来处理这个问题。系统广义距估计可以在更宽松的假定条件下处理面板数据内生性和数据持续性问题。但我们仍然把混合最小二乘估计、固定效应模型和随机效应模型这几种面板分析的基本方法的结果列出,从而进行对比分析。

3.对命题2的实证分析

对命题2的检验,难点在于没有现成的指标反映平民阶层参与政治的热情。在这种情况下,为了利用现有的数据进行分析,我们不得不将实证检验建立在一定的前提假设基础上。我们的假设条件是,受教育程度与公民参与政治的热情成正相关的关系。也就是说,受教育程度越高公民维护自身政治权利、争取政治自由的努力就会更大。如果这个假设成立,那么,我们就可以用公民平均受教育程度来代替不可观测的变量E。

由于大部分平民阶层是劳动者,主要获得劳动收入。而对劳动者有利的经济政策必然导致劳动收入所占份额增大。因此,我们使用国民收入中劳动收入所占份额来反映政策变量τ。用W来表示劳动收入占国民收入的比例。

我们的基础回归模型如下:

其中,Educationit-1表示公民平均受教育水平,在回归分析中我们使用平均受教育年数反映。Politicsit-1的定义与回归模型 (1)中相同。Xit仍然表示一个包含各个控制变量的向量,β3为对应的系数向量。虽然这个计量模型不存在被解释变量的滞后项引发的内生性问题,但很可能面临遗漏变量的影响,比如人口结构和经济结构等。因此,我们使用普通的各种控制变量加以分析。

(二)实证结果

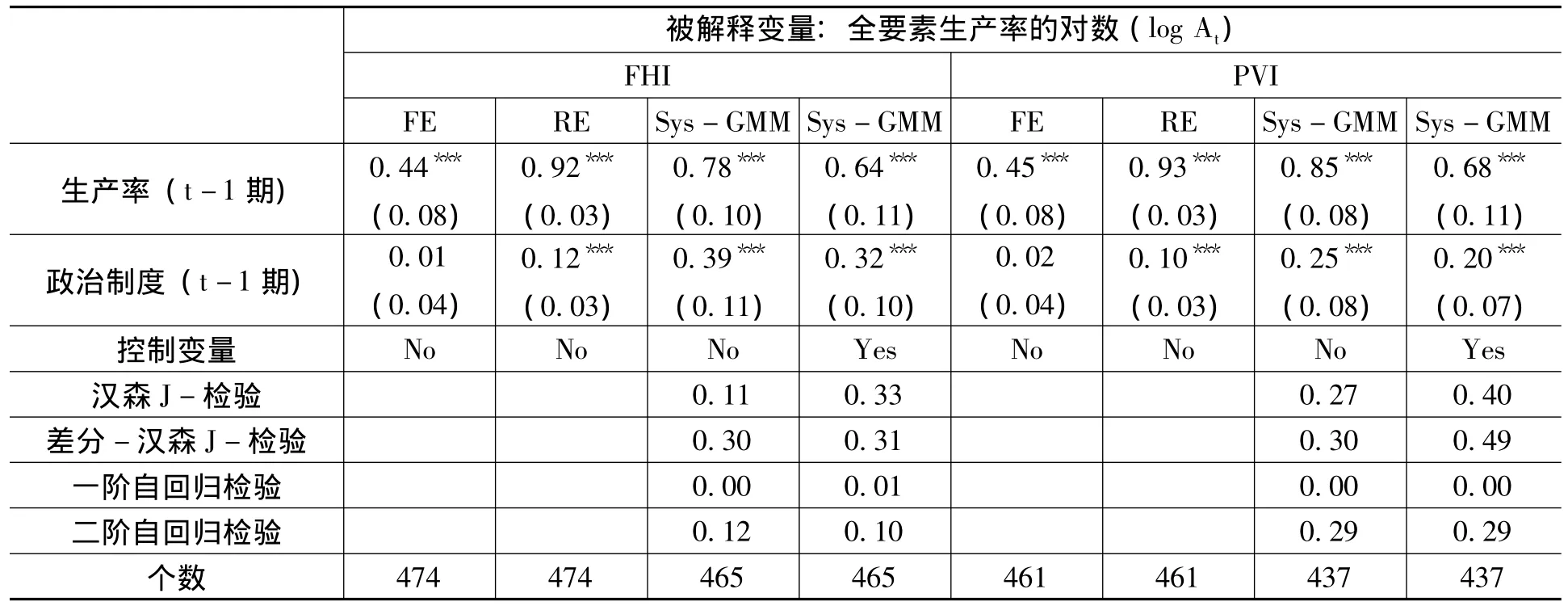

1.对命题1的实证检验结果

从表1可以看出政治制度对全要素生产率有显著的正向影响。无论是以何种指标衡量的政治制度变量都能够有效促进全要素生产率的提高。虽然固定效应模型的回归结果不显著,但是符号与系统广义距估计以及其他回归方法的结果是一致的。由于固定效应回归在处理计量模型 (1)时结果是有偏的,这个不显著的回归结果不影响我们得出的上述结论。我们发现系统广义距估计所得的结果都非常显著,并且反映出来的经济影响也要比固定效应模型与随机效应模型大。其中单期影响最大的是利用FHI指标不加控制变量所得的结果,为0.39。这意味着,如果政治制度从限制公民平等自由的状态转变为给予公民充分平等和自由的权利,则全要素生产率可以提高39%。而这一效应的累积效果甚至达到177%。①累计效果定义为β2/(1-β1),这是各个单期影响的加总。我们还利用多种其他的控制变量以及回归方法对结论进行稳健性检验,结果均支持命题1所得出的判断。

表1 对命题1实证检验的回归结果

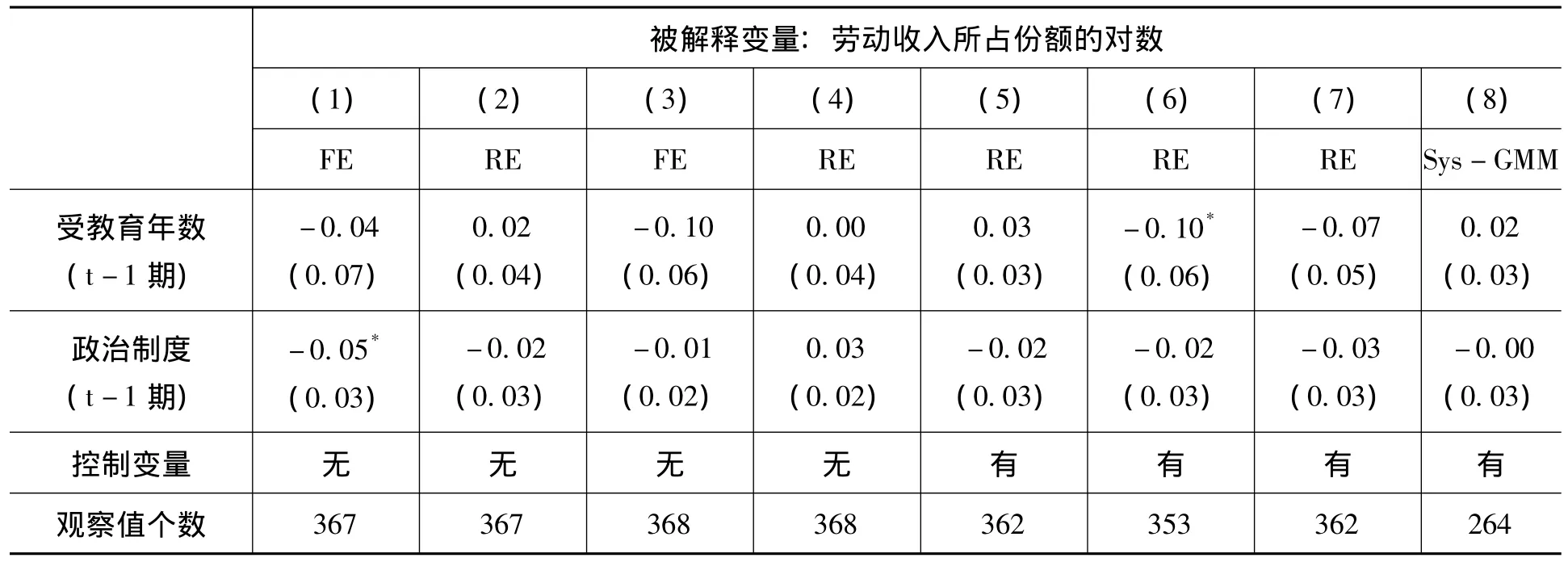

2.对命题2的实证检验结果

对命题2的实证检验结果显示在表2当中。我们尝试了各种模型设定形式、不同的回归方法和控制变量,但结果均不显著。这可能意味着,命题2当中涉及到的E<μ-1(φNE~θ-F'-1(1/δ))在大多数国家中是一种普遍现象。因为在这种情况下,政治制度对博弈均衡时的经济政策没有任何影响。如果这个判断是正确的,那就意味着在大多数国家中,平民阶层为了自己的政治权利所付出的努力并不大,从而无论是哪种政治制度,政策的决定权始终掌握在少数精英手中。这里的政策含义就是,试图通过改变政治制度从而改变对平民阶层不利的经济政策是难以见到效果的。要想发挥政治制度对弱势群体的保护作用,首先要做的就是使市民阶层认识到只有自己为权利而付出足够的努力、足够的争取,最终的博弈均衡政策才会向自己的利益倾斜。

表2 对命题2实证检验的回归结果

四、结论和政策建议

制度对于经济增长的影响越来越成为经济学家探讨的热点问题。然而,目前对制度与经济增长关系的讨论存在诸多矛盾之处。这些矛盾不仅体现在很多相互对立的理论观点,还表现在众多相互冲突的实证研究结论上。针对目前这个领域所存在的问题,我们主张在一个统一的分析框架内分别探讨制度对经济增长的不同方面的影响。为此,我们建立了一个基于文化环境和政治环境的模型,利用这个模型分析了政治制度对于经济效率和经济政策的影响。

结果表明,能够给予公民更多平等和自由权利的政治制度可以有效地提高全要素生产率,从而促进经济增长。这一影响发生作用的原因是,在一个更加平等和自由的政治制度下,经济主体可以建立更广的生产关系网络,从而分散经济风险。由于经济风险可以得到更好的控制,因此,经济主体倾向于采用高风险高收益的生产方式。另外,我们发现,当平民阶层不能够为争取自己的政治权利付出足够努力的时候,任何政治制度都不能够改变政治博弈导致的均衡政策。只有当平民阶层能够为争取利益而付出充分努力的情况下,更加平等的政治制度才能够产生有利于平民的均衡政策。

虽然政治上的平等和自由确实能够显著地提高全要素生产率,但大多数国家的政治制度并不能够有效地影响经济政策,不能够很好地提高劳动者的收益。这意味着在大多数国家,普通公民为自己的权利而进行的努力并不足以使制度产生对经济政策的显著影响。也就是说,在大多数国家,很难通过制度上的变革来改变政治博弈均衡的经济政策,很难通过政治上的变革改变对平民阶层不利的经济政策。要想让制度在政策层面上发挥作用,首先需要具备的条件是:不断提升平民的参政议政能力,让平民阶层为自己的政治权利和利益而进行更多的努力。

[1]Solow,R.M.A Contribution to the Theory of Economic Growth[J].The Quarterly Journal of Economics,1956,70(1):65-94.

[2]Alesina,A.,Rodrick,D.Distributive Politics and Economic Growth[R].Cambridge:NBER Working Paper,No.3668,1991.

[3]Dornbusch,R.,Edwards,S.The Macroeconomics of Populism in Latin America[M].Chicago:University of Chicago Press,1991.

[4]Huntington,S.R.Political Order in Changing Societies[M].New Haven:Yale University Press,1968.

[5]Persson,T.,Guido,T.Is Inequality Harmful for Growth?[J].American Economic Review,1994,84(3):600 -621.

[6]Galor,O.,Moav,O.Physical to Human Capital Accumulation:Inequality in the Process of Development[R].London:Discussion Paper No.2307,1999.

[7]World Bank.The World Development Report 1991[R].Oxford:Oxford University Press,1991.

[8]Alesina,A.,Ozler,S.,Roubin,N.,Swagel,P.Political Instability and Economic Growth[R].NBER Working Paper,No.4173,1992.

[9]Przeworski,A.,Limongi,F.Political Regimes and Economic Growth[J].Journal of Economic Perspective,1993,7(3):51-69.

[10]Borner,S.,Brunetti,A.,Weder,B.Political Credibility and Economic Development[M].New York:Macmillan Press,1995.

[11]Barro,R.J.Determinants of Democracy[J].Journal of Political Economy,1999,107(S6):158 -183.

[12]Acemoglu,D.,Simon,J.,Robinson,J.A.,Pierre,Y.Income and Democracy[J].American Economic Review,2008,98(3):808-42.

[13]Mulligan,C.B.,Ricard,G.,Xavier,S.I.M.Do Democracies Have Different Public Policies than Nondemocracies?[J].Journal of Economic Perspectives,2004,18(1):51 -74.

[14]Aghion,P.,Alesina,A.,Trebbi,F.Democracy,Technology,and Growth[A].Helpman,E.Institutions and Economic Performance[C].Harvard University Press,2008.

[15]Gradstein,M.,Justman,M.Education,Social Cohesion and Economic Growth[R].CEPR Discussion Paper No.2773,2001.

[16]Burt,R.S.Structural Holes versus Network Closure as Social Capital[A].Lin,N.,Cook,K.,Aldine de Gruyter,R.S.Social Capital:Theory and Research[C].NewYork,2001.31 -56.

[17]Acemoglu,D.,Robinson ,J.A.De Facto Political Power and Institutional Persistence[J].American Economic Review,2006,96(2):325 -330.

[18]Heid,B.,Larch,M.,Langer,J.Income and Democracy:Evidence from System GMM Estimates[J].Economics Letters,2012,116(2):166 -169.

[19]Arellano,M.,Bover,O.Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error- Components Models[J].Journal of Econometrics,1995,68(1):29 -51.

[20]Blundell,R.,Bond,S.Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J].Journal of Econometrics,1998,87(1):115 -143.

[21]董直应,王林辉.政治制度对经济增长贡献的文献评述[J].南方经济,2009,(7).

[22]阿弗纳·格雷夫,毛娜,秦海.后中世纪热那亚自我强制的政治体制与经济增长[J].社会经济体制比较,2001,(2).

[23]邱少春.经济增长中的制度因素分析[DB/OL].中华励志网,2011-08-03.