城镇居民基本医疗保险门诊统筹评估报告

2013-06-19孟伟

孟 伟

(中国医疗保险研究会 北京 100716)

城镇居民基本医疗保险门诊统筹评估报告

孟 伟

(中国医疗保险研究会 北京 100716)

2009年启动的城镇居民基本医疗保险门诊统筹探索取得明显成效。同时,门诊统筹的保障水平仍相对有限,面临着基础建设与体制机制协调的诸多问题。未来应继续完善现有政策与管理,加强顶层设计和总体规划,到2020年在全国建立起比较健全的由健康守门人把关的基本医疗保险门诊保障体系,为参保人员提供更好的门诊保障。

门诊统筹,基层首诊制,按人头付费

2009年城镇居民基本医疗保险门诊统筹启动,中国医疗保险研究会也随门诊统筹重点联系工作小组对14个重点联系城市跟踪研究了三年。为全面总结工作经验,研究门诊统筹的制度效益、机制效应、保障效果以及管理成效,找出运行中的问题,分析其背后的深层次矛盾,现依托重点联系城市门诊统筹工作开展及运行情况,就门诊统筹的主要成效、面临问题及完善的建议报告如下:

1 基本判断

1.1 门诊统筹探索取得成效

1.1.1 有效扩大了居民基本医疗保险受益面,制度效益明显提升。2009-2011年多数重点联系城市参保人员门诊待遇享受率逐年上升。基本医疗保险评估入户调查数据显示,城镇居民门诊受益率2011年达49.47%。越来越多的参保人员享受门诊保障,参保意愿明显增强,制度受益面显著扩大。

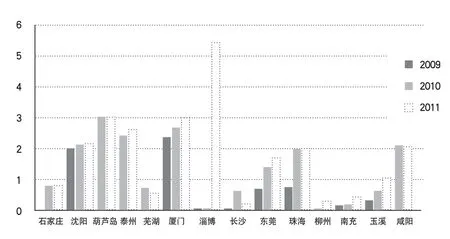

1.1.2 探索基层首诊和按人头付费,机制效应初步显现。多数城市先后实行基层首诊定点,探索按人头付费,部分城市如淄博还对双向转诊进行探索。三年来,多数城市医疗服务利用与费用分布情况有所改善。参保人员有序流动、医疗资源和医疗服务合理利用的新格局正在形成。

1.1.3 不断完善门诊统筹政策,总体保障效果良好。多数城市政策规定的支付比例达50%以上,实现了国发11号文件提出的相关要求。门诊服务利用明显增长(见图1),门诊看病难、看病贵有所缓解。

1.1.4 加强医保经办能力建设,管理服务成效明显改善。各市积极完善信息系统,增设门诊统筹就医与结算功能,普遍实现了实时监控和即时结算;针对门诊统筹特点完善定点服务协议,明确管理重点与考核要求;优化经办流程,发挥街道(镇)社区(村)劳动保障平台作用,参保和就医结算的可及性与便捷性明显提高。

1.1.5 重点联系城市积极探索,较好发挥了典型示范作用。东部地区凭借经济与管理优势,依托良好的基层网络,先行先试,并向更深层次的机制探索和逐步规范的管理服务迈进;中西部地区克服经济不发达、政策模式难借鉴的困难,不等不靠,为在全国范围内开展门诊统筹贡献了宝贵经验和参考模式。

1.2 各地情况参差不齐

在启动时间上,既有国家出台政策前已开展门诊统筹的城市如东莞,也有2012年方全面实施的如长沙;在保障水平上,既有上不封顶的如珠海和东莞,又有超过200元即不予支付的如柳州和南充;首诊定点管理方面,多数城市实行基层首诊定点,也有一直未实行的如厦门和玉溪,甚至还有执行后又转回自由就医的如咸阳;基层医疗机构建设方面,既有社区卫生服务网络基本健全的城市如珠海和东莞,还有截至调查时仍仅有一家社区卫生服务中心的如玉溪。

这种筹资与保障水平悬殊、管理与服务基础差异巨大的状况,对规范门诊统筹乃至完善基本医疗保障体系形成极大挑战。

以门诊统筹的保障广度和深度为纵轴,以基层首诊定点等机制建设情况为横轴,对14个重点联系城市进行考察,其大致分布见图2。

1.3 机制建设任务艰巨

门诊统筹是“保基本、强基层、建机制”的集中体现。从目前情况看,保基本成效显著,强基层初战告捷,而建机制仍任务艰巨。

在付费方式上,按人头付费受到基层公立医疗机构收支两条线的消解,付费方式与标准也比较粗放,远未达到按人头风险调节的层次;首诊与转诊方面,基层首诊制的推行严重受制于基层机构和人才队伍建设情况,双向转诊则囿于经济利益的考量而难以畅通;在考核机制上,几乎所有重点联系城市的医疗保险与基层医疗卫生机构绩效考核都是两张皮,影响考核效率与效果。

图1 2009-2011年重点联系城市参保居民人均就诊次数

图2 2011年重点联系城市门诊统筹保障度与机制建设情况

2 评估分析

2.1 政策设计与制度效益

覆盖人群:各市普遍将城镇居民纳入门诊统筹,不少城市还在更大范围内进行探索。14个城市可分为五类(见表1):

保障范围:多数城市如柳州、沈阳等,门诊统筹主要指普通门诊,门诊大病在城镇居民基本医疗保险制度建立之初已纳入保障范围。在咸阳等市,除普通门诊和门诊大病外,还有针对高血压、糖尿病等慢性病的特殊政策。厦门则经由通道式制度设计将所有疾病统一纳入门诊保障。

保障水平:启动之初各市普遍较为谨慎,政策制定相对保守。放眼到三年范围看,保障水平不断提高。起付线:各市普遍调低起付线,东莞、珠海、长沙、玉溪和南充甚至未设。除厦门外,2011年最高者为沈阳300元,其次是柳州和石家庄200元。支付比例:政策规定的支付比例多分布在50%-70%,最低者玉溪为20%;实际支付比例差距较大,最高者东莞57.1%,低者尚不足10%。封顶线:东莞、珠海不设封顶线;厦门门诊与住院执行统一标准,加上大病保险后最高额度达31万元;其余城市多在200元-900元,最低者为柳州、南充和玉溪200元。各市支付封顶线为次均门诊费用的1.6-1099倍,最低者为沈阳。

2.2 医疗管理与机制效应

基层网络:经济发展水平较高的城市,特别是长三角和珠三角地区,基层医疗服务网络初步建立,服务能力较强。多数中西部城市则相形见绌。不同地区间基层建设水平和服务能力差异成为各地门诊统筹发展参差不齐的重要原因。

多数城市以政府举办的社区卫生服务中心(站)为主体,其他性质的基层医疗机构为补充,仅葫芦岛和珠海为民营基层医疗机构占据半壁以上江山。调研中看到:一边是不少基层公立医疗机构缺乏服务动力,一边是珠海这样的民营医疗机构积极行动。珠海启动门诊统筹时,基层医疗机构到处动员居民签约,比医保部门还要积极。

首诊定点:多数城市选择了或选择过基层首诊定点,探索守门人机制。没有选择或者退出基层首诊定点的原因,多数系因基层服务能力有限,厦门则因依托较强的经济实力和管理能力,能够通过通道式制度设计有效提供门诊保障而未选择基层首诊定点。

双向转诊:淄博将双向转诊纳入协议管理,规范操作流程,开展跟踪服务,比较有效地建立起了转诊激励机制。到2011年底,享受双向转诊政策2.6万人次,其中定向转诊1.7万人次,1.2万人次享受住院报销待遇提高优惠;定向转回社区9700人次,9000人次享受门诊报销比例提高优惠。但面上的探索仍较有限。

表1 重点联系城市门诊统筹覆盖范围

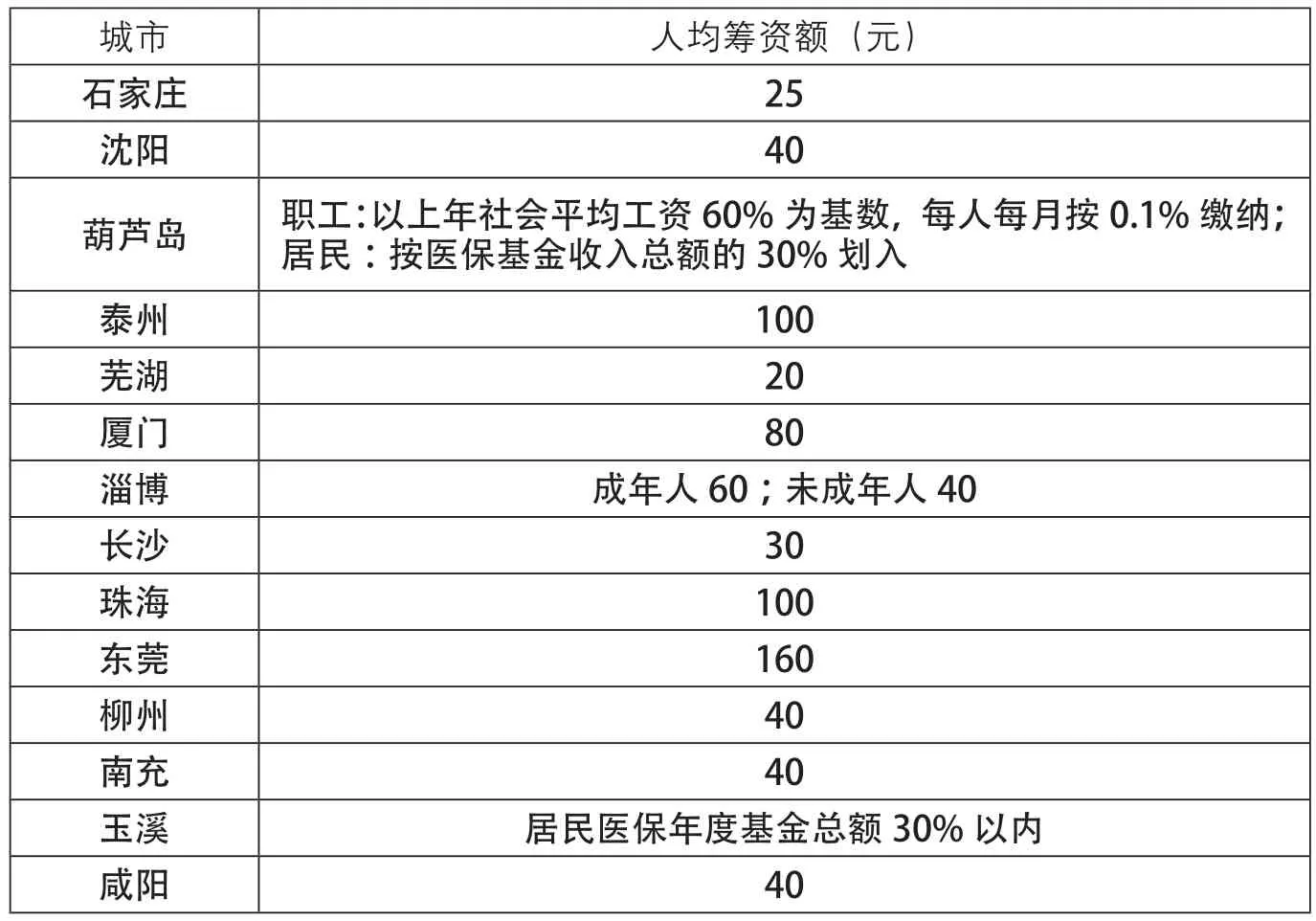

结算管理:多数城市选择按人头付费,额度分布在20元-100元,中位数为40元。各市基本是大部分费用按月结算,同时预留10%-15%到年底根据考核情况再行总结算。预算额度执行刚性上,各地严宽不一。

实施门诊统筹后,多数城市的医疗服务利用与费用分布情况有所改善。门诊统筹还较好地发挥了基本医疗保险在深化医药卫生体制改革中的基础性作用。既为基层医疗机构的发展提供了重要支持,促进了基本药物制度和全科医师制度建设以及一般诊疗综合收费改革,还推动了公共卫生服务。在珠海等市,以前不少居民健康档案流于形式,门诊统筹后这些沉睡的档案被激活。

2.3 基金运行与保障效果

筹资情况:各市门诊统筹人均筹资额分布在20元-160元(见表2)。门诊统筹启动初期各地按总筹资的30%左右进行谋划,但实际运作逐渐偏离了这一标准。居民医保总筹资逐年递增,而多数地方门诊统筹筹资额度基本稳定,使得门诊统筹筹资占比不增反减,2011年芜湖和石家庄门诊统筹筹资尚不足10%。

结余情况:多数城市门诊统筹出现较高结余,当期结余率普遍在70%以上。而放眼到三年看,当期结余率呈一定下降趋势,说明各市在努力调整政策,提高保障水平,化解过多结余。

参保人员满意度:珠海调查显示,大部分参保人员对门诊统筹政策认知度较高,对社区医疗的满意率为86.6%。咸阳问卷调查显示,居民不选择基层定点的主要原因是对其信任度不够。即便是基层医疗服务体系比较健全的珠海,也有部分群众缺乏对其医疗、服务能力信任,宁愿放弃报销70%的待遇而到大医院就医。

不过,通过深度访谈发现:参保人员特别是困难家庭对基层医疗机构的低廉价格、便捷服务和医疗质量表示认可;社区医疗服务对老年人和外来务工人员有较强吸引力;对基层服务的不信任更多地来自参保职工,特别是机关事业单位和大型企业职工。基本医疗保险评估入户调查数据也支持这一判断:低收入人群更倾向于选择社区就医(见表3)。

普通群众对门诊统筹的认可和需求是我们坚定推进和扎实完善这项工作的根本动力。

3 问题剖析

与职工基本医疗保险和居民基本医疗保险住院保障相比,门诊统筹面临着更多的基础建设与体制机制协调问题。目前门诊统筹保障模式不一,发展方向尚不清晰,一些现有政策之间也存在矛盾。

3.1 基层医疗机构服务能力不足,制约基层首诊制的推行

表2 2011年重点联系城市门诊统筹人均筹资

表3 入户调查人群按经济分组就医流向(%)

这是门诊统筹面临的最为突出的问题。

首先,基层医疗服务网络尚未形成。目前,一些城市的基层医疗机构仍处于建设过程之中,不能有效支持门诊统筹基层定点需要。其次,基层医疗机构的诊疗条件有待提升。不少地方的基层医疗机构设备配置水平较低,且不能像国外一样利用独立的检验检查中心的设备,与高等级医疗机构的协作机制也尚未形成。再次,基层医疗服务队伍建设面临困局。基层医疗机构人才留不住、进不去的现象同时存在。珠海市2007年曾面向全国招生48人,经系统培训后输送到农村基层,而目前留在村镇的仅剩两三人;在石家庄市某区,按照5+3模式规范化培养的家庭医生,2012年计划有30多人分配到该区,但因编制已满不能到位。

由于上述限制,有的已实行基层首诊定点的城市又转而放弃。咸阳将基层首诊转变为自由就医;石家庄门诊定点范围由一级医疗机构扩大到二级及以下医疗机构。

门诊统筹使基层看病难问题得到一定解决,但离看好病还有不小差距。国务院明文要求到2020年全国各地初步建立全科医生制度,可见基层医疗质量的普遍提高还有一个漫长的过程。

3.2 保障相对有限,影响门诊统筹的吸引力

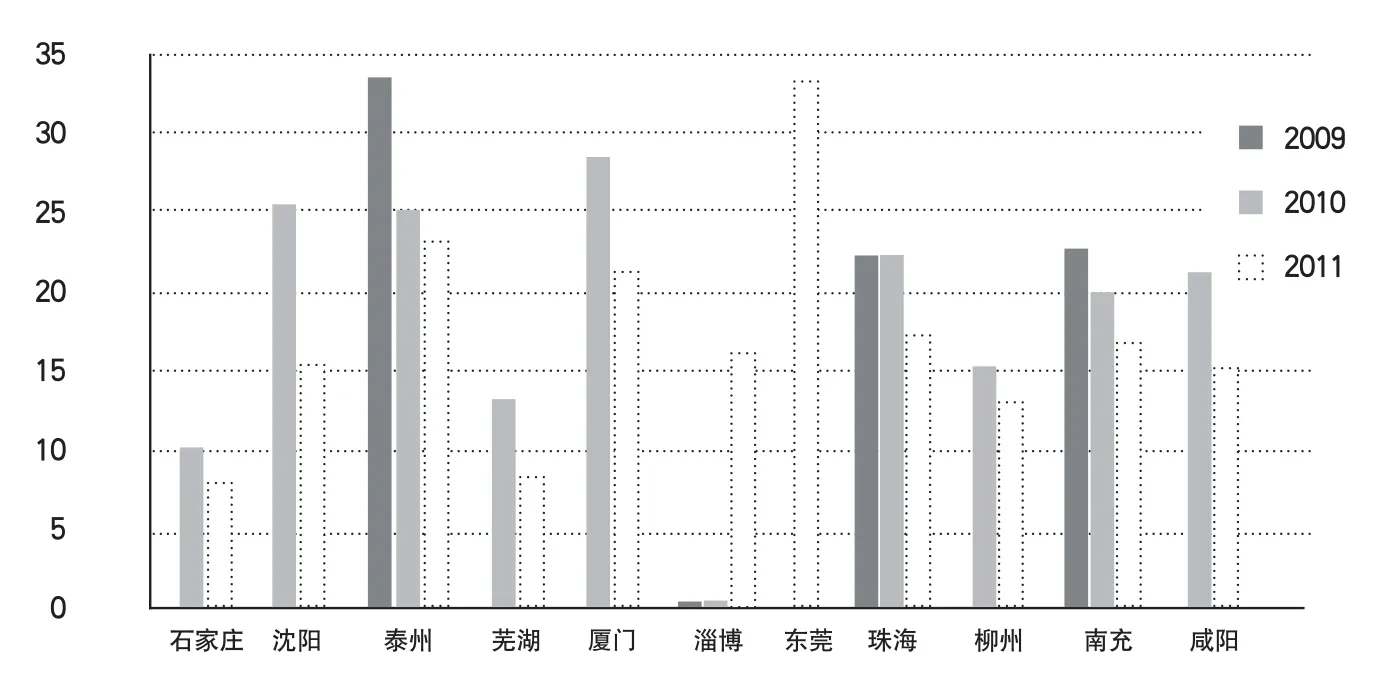

3.2.1 筹资标准偏低。几年来门诊统筹筹资占居民医保总筹资额度的比例不增反减,2011年过半城市不足20%(见图3)。筹资不足使制度设计和政策制定相对保守,转而造成部分参保人员远离社区门诊。

图3 2009-2011年重点联系城市门诊统筹筹资占居民医保总筹资的比例(%)

3.2.2 基层用药受限。基层医疗机构面临基本药物质量偏低、数量不足、配送不及时的问题,有的城市财政对基本药物零差率补偿也不能按时到位。

3.3 对参保人员需求考虑不足,政策设计的针对性有待加强

一是对不同参保人群对社区的依附性差别考虑不足。在各年龄段人群中,老年人对社区粘附性最强,而老年人又多发大病、慢性病,一般社区难以满足其医疗服务需求。门诊统筹设计与各类人群的适应性存在一定差距。二是对于参保人员的就医选择意向考虑不足。城镇居民多年来已习惯自由就医,若无足够吸引力,改变就医模式面临较大阻力。三是对城乡居民自由参保的选择性考虑不足。居民医疗保险与新型农村合作医疗的过度竞争严重损失了基本医疗保险效率,城乡分治在一定程度上甚至形成恶性循环:城乡政府补贴标准不一,保障水平低,参保人员流失,不敢强推基层首诊,门诊保障有限,住院率畸高,基金更吃紧。

3.4 结算办法与相关改革不完善,影响医疗保险基础性作用的发挥

一是门诊统筹结算办法仍比较粗放。付费方式的选择与相应的监控方式不够配套,付费标准也未考虑到基层医疗机构签约人群的年龄与健康状况差异。各市在探索按人头付费的过程中,普遍遇到了人头统一定额与定点人群结构间的矛盾。二是付费方式与医疗机构管理制度不兼容甚至相冲突。政府主办的基层医疗机构实行收支两条线后,缺乏有效激励,医务人员干多干少、质量好坏一个样,付费机制无从给力。三是基层医疗机构考核“两张皮”。几乎所有重点联系城市的医疗保险与基层医疗卫生机构绩效考核都是分别进行。以珠海梅华社区卫生服务中心为例:按照公共卫生划片该中心服务人口为4万人,卫生部门仅考核这4万人的服务;门诊统筹定点签约11万人,按照医疗保险考核办法,医疗保险考核分量要占整个考核的50%,但没有执行。四是基本医疗保险与公共卫生服务缺乏有效对接。这一问题比较突出地反映在预防服务和产前检查上。健康管理无法高效实施,部分服务重复购买。

3.5 基本医疗保障发展定位不清晰,整体保障绩效有待提升

一是基金支付能力面临约束。基本医疗保险的保障水平逐年提高,不少城市已逼近基金支付能力极限,而门诊统筹本身还存在比较明显的资金结余过多、利用效率有待提升的问题。二是各保障板块兼容性差。基本医疗保险制度内部构成日益复杂,各大保障板块的相容性较差,政策繁琐,管理失衡,甚至相互冲击。三是制度长远发展方向定位不清。门诊统筹也是循着“中央制定原则,地方具体探索”的方针发展,相对多样的保障方式与机制设计对信息统计、管理规范和制度整合提出巨大挑战。

4 几点建议

基于我国经济社会发展与医疗卫生基础,现阶段在全国范围内广泛建立政策完备、管理规范、服务到位的门诊统筹保障办法的条件还不成熟。门诊统筹应当本着积极探索、分门别类、分步实施的原则有序推进。一方面,要在完善现有政策设计与管理服务上下功夫,另一方面,要以更大的改革勇气,强化体制机制创新,注重改革的系统性、整体性和协调性,对医疗保障未来长远发展进行顶层设计和总体规划。具体建议如下:

4.1 科学设置门诊统筹的当前与长远发展目标

按照党的十八大提出的关于2020年建立起比较完善的医疗保障体系目标,以及国务院深化医药卫生体制“十二五”规划对于基本医疗保险制度改革的部署,门诊统筹工作的发展目标是:当前是大病必须保,慢性病重点保,普通小病酌情保;未来则走向由健康守门人把关的门诊全面保障。

大病必须保,就是完善可在门诊进行的大病特殊治疗保障方式,选择确有实力的定点医疗机构团购医疗服务,参照住院支付政策,提供高水平的有力保障。

慢性病重点保,就是对一些常见慢性病如糖尿病、高血压等,选择具备开展慢性病管理条件的社区卫生服务中心和二级医院购买服务,确定不同于门诊大病、又优于普通门诊疾病的支付政策,提供性价比较高的适度保障。

小病酌情保,就是对门诊普通疾病,由各地结合当地实际,酌情选择保障方式,或依托较好的基层医疗服务网络,提供首诊定点、融合健康管理的全方位守门人服务;或暂按较低的保障水平,提供自由选择式服务。

同时,做好医疗保障长远发展的顶层设计和总体规划,到“十二五”末即2015年,每个统筹地区至少建起两个规范化运作的门诊统筹基层首诊示范社区卫生服务中心,到2020年建立起比较健全的由健康守门人把关的基本医疗保险门诊保障体系。

4.2 完善门诊统筹医疗服务范围管理

普通门诊:对门诊小病以及健康人群实行基层首诊定点,并开展一般健康管理。基本医疗保险只支付基本药物费、一般诊疗费以及健康管理费。制定基本医疗诊疗项目目录,超出目录的诊疗费用不予支付。将与健康管理相关的预防项目纳入基本医疗保险支付范围,但前提是参保人员必须同意基层首诊定点。

门诊慢性病:对高血压、糖尿病等常见慢性病实行准入式保障,选择具备开展慢性病管理条件的社区卫生服务中心和二级医院实行定点诊治,基本医疗保险支付基本药物与慢性病治疗药品费用、一般诊疗项目费用以及慢性病健康管理费用。或者执行基本医疗保险药品和诊疗项目目录,但支付比例要低于门诊大病。

门诊大病:参照住院医疗服务范围和支付政策执行,提供更高水平的保障。

4.3 坚定不移地把基层首诊作为门诊保障的发展方向

参保人员方面:通过机制设计鼓励基层定点。一是通过增量待遇来引导,如在社区签约给予更高的支付比例,未来可结合基层定点的健康管理,给予体检和有条件的疫苗注射。二是基层首诊一年一定,既给参保人员自由选择权,也鼓励医疗机构竞争。三是通过政策优惠引导就医下沉,酌情降低转诊住院起付线,增加下转住院费用报销比例,下转费用不计入基层医疗机构总额预算指标。

医疗机构方面:一是建立高等级医院与基层医疗机构的业务指导联系制度,定期开展技术指导,实行专家基层坐诊,提供短期进修培训,举办专题讲座。二是建立绿色转诊通道,明确转诊流程,确保参保人员在基层就医后,如有实际需要能够及时转到上级医院诊治。三是实行检查结果互认,实现医疗设备等资源共享。

4.4 切实发挥门诊统筹对医疗资源的配置优化作用

4.4.1 完善门诊统筹结算办法。引入参保人员健康风险调节系数,依据签约人群情况,将服务范围、服务内容结合服务标准、服务质量打包,集中向基层医疗机构购买服务。

4.4.2 完善基层医疗机构考核办法。将其与门诊统筹定点机构考核办法进行整合,探索医疗保险与基层医疗卫生工作绩效考核归并,由几大部门进行联合考核,考核结果与医务人员收入挂钩,使之成为基本医疗保险与基层医疗服务和公共卫生服务对接的制度性保障。纳入医疗保险基金支付的健康管理费用,其相应的政府公共卫生补偿资金划归医疗保险基金,用于居民门诊统筹。

4.4.3 通过购买服务方式支持民营基层医疗机构发展。通过医疗保险基金购买与支付杠杆,引导社会资本进入社区卫生服务领域,支持非国有资本参与基层医疗机构建设,形成民营基层医疗机构与公立医疗机构的有效竞争,实现社区卫生服务的多元化发展。

4.5 通过整合制度提高基本医疗保险保障绩效

一是扩大门诊统筹在基本医疗保险中的比重,确保居民基本医疗保险总筹资中有不低于20%的部分用于门诊统筹,并应逐步提高。

二是加大整合城乡居民基本医疗保险力度,避免居民基本医疗保险与新型农村合作医疗无序竞争。统一未成年人、全日制学生以及老年人群门诊统筹筹资标准,劳动年龄段人群参加居民医疗保险则适用更高缴费标准。

[1]中国医疗保险研究会.完善中国特色医疗保障体系研究合作项目报告[R].2012.

[2]中国医疗保险研究会.城镇居民基本医疗保险评估报告[R].2011.

[3]李永斌,王芳,王云霞,等.社区卫生服务机构基本医疗保险实施现状分析[J].中国卫生政策研究,2011(6):15-20.

(本栏目责任编辑:尹 蕾)

Evaluating Report on Ambulatory Service Fees Pooling of Basic Medical Insurance for Urban Residents

Wei Meng( China Health Insurance Research Association, Beijing, 100716)

The exploration to risk pooling for outpatient services launched in 2009 has achieved apparent effectives in urban areas. Meanwhile, the outpatient benefi ts are still limited and many problems about infrastructure and mechanism remained to the risk pooling for outpatient services. We should better the current policies and management as well as strengthen top-design and overall-planning in order to provide much better outpatient benefi ts to the enrolled and establish the sound medical security system against disease risk with gate-keeper in 2020.

risk pooling for outpatient services,gate-keeper system,capitation.

F840.684 C913.7

A

1674-3830(2013)5-35-6

10.369/j.issn.1674-3830.2013.5.11

2013-4-9

孟伟,中国医疗保险研究会副秘书长,主要研究方向:医疗保险与社会保障。