城市化评价模型及其应用研究

2013-06-07范宏杰胡红红

范宏杰,胡红红

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

一、文献综述

城市化一词源于英文urbanization。城市化一词的出现,至今已有100多年的历史。然而由于城市化研究的多学科性和城市化过程本身的复杂性,对城市化概念的界定众说纷纭。综合各学科对城市化的不同理解,可以概括为三种代表性的观点:一是“人口城市化”观点。这种观点将城市化定义为农村人口转化为城市(镇)人口或农业人口转化为非农业人口的过程(孙中和,2001)。二是“空间城市化”观点。这种观点认为“城市化是指农业人口转化为城镇人口的过程,这个过程表现为城市人口的增加,城市数量的增多和城市地理界限调整过程的综合”(朱林兴,1996)。三是“综合城市化”观点。目前城市化研究大都认识到了城市化过程的复杂性,从而从更全面、更综合的角度来描述城市化。该观点认为城市化是指一定地域内的人口规模、产业结构、管理手段、服务设施、环境条件以及人们的生活水平和生活方式等要素由小到大、由粗到精、由分散到集中、由单一到复合的一种转换或重组的动态过程。

孙中和在综合多种城市化观点的基础上,将城市化概括为:实质上是一个以人为中心的、以产业为驱动,实现人口、生产要素向城镇聚集,并形成规模经济,进而影响地域空间结构演变的过程,是一种从传统社会向现代文明社会的全面转型和变迁过程(孙中和,2001)。而中国科学院可持续发展战略研究组从城市化的动态进程将其概括为:城市化实质上就是以内向式集聚为主和外向式推延为辅的综合作用的过程,二者在城市发展的不同阶段,所表现出的推挽力度与功能形态是不同的。

综上,城市化不仅是人口、生产要素向城市聚集的过程,而且是城市在空间数量上的增多、区域规模上的扩大、职能和设施上的完善以及城市的经济、社会、技术变革在城市等级体系中的扩散,甚至包括城市文化、生活方式、价值观念等向乡村地域扩散的较为抽象的变化过程。总之,城市化是一个以人为中心的、受众多因素影响的、极其复杂多变的系统转化过程,包括硬件结构和软件结构两大系统的更替和提升,是一种从传统社会向现代文明社会的全面转型和变迁过程。

二、城市化评价模型的构建

(一)城市化评价指标的选择

在城市化的相关研究中,经常需要测度一个国家或区域的城市化水平。现有文献对城市化水平的评价主要采用指标法,包括单一指标法和复合指标法。在城市化的相关研究中,单一指标法绝大多数选择城市人口指标来评价城市化水平。由于单一指标法简单明了,有权威数据来源,因此在一些研究中被使用,其中在研究一国的城市化水平或者进行城市化水平的中外对比时使用最多的“城镇人口占总人口比重”指标,在研究区域城市化水平时,考虑到指标的精确性,学者们倾向于选择用非农业人口占总人口比重这一指标。

考虑到城市化的内涵非常丰富,只以一个指标衡量城市化水平的方法存在片面性,因此越来越多的学者倾向于采用复合指标法进行研究。到目前为止国内外尚无公认的复合型城市化指标体系,大多学者根据自己研究的需要和数据的可获得性来构建指标体系。研究发现:随着研究的深入,评价指标有越来越多的趋势;评价指标在10个以下时,学者一般从自己的研究需要角度选取指标,指标差异性很大;评价指标在10个以上时,从经济、人口、社会这三方面评价城市化水平得到了学者的共识。大多数学者会从这三方面选取指标,但是评价角度不限于这三方面,学者还会根据自己研究需要选择其他不同的方面,具体指标的选取也各不相同。目前存在的主要缺陷是:指标体系越复杂,数据收集难度越大,且指标体系的针对性强,通用性差,可比性也差。

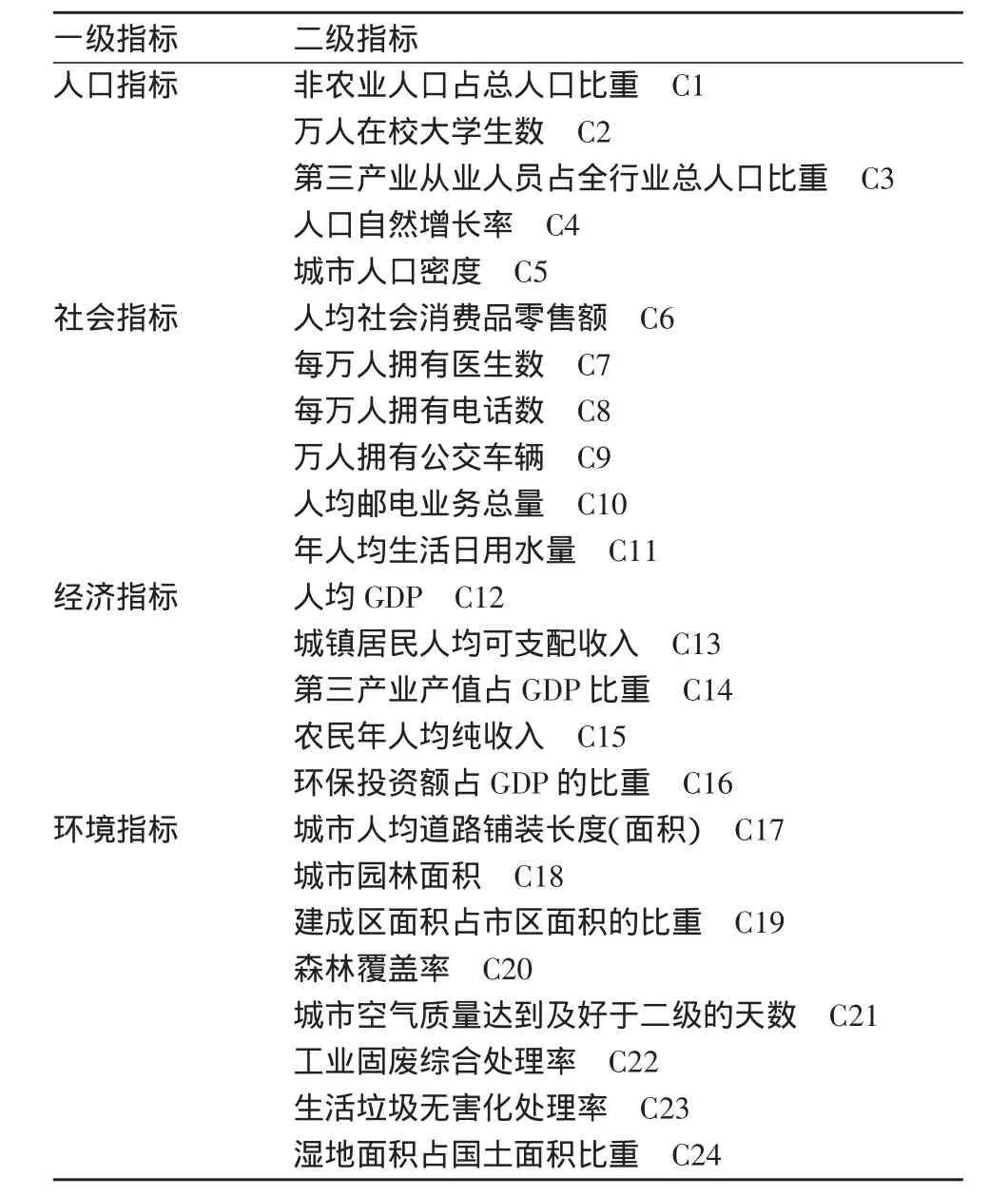

本文指标的选取主要有频度统计法和理论分析法两种的结合,然后通过访谈专家,确定最终的指标体系。频度统计法主要是对目前有关城市化水平评价和基于生态视角研究的期刊文献、论文进行频度统计,选择那些使用频度较高的指标。首先大量阅读了国内外与城市评价相关的文献,对其中出现的评价指标逐一进行了统计,根据前面的文献,从人口、社会、经济、环境四个方面,选取了24个评价指标。

(二)城市化评价模型假设

所选取的20个指标作为二级指标体现为人口、社会、经济、环境四个方面的一级指标,由此形成区域城市化评价模型假设H1,具体如表1。

表1 城市化评价模型假设

模型中所涉及到的二级评价指标解释如下:

C1:非农业人口占总人口比重(%),指非农人口比重,是用来衡量城市化水平最重要的一个指标,很多研究都直接用这一指标来衡量一个国家和地区城市化水平的高低,反映非农化水平。

C2:万人在校大学生数(人)。这一指标既反映城市的人才规模和质量,又反映高等教育在城市发展中的重要地位和作用。计算公式:万人在校大学生数=学年初开学以后,具有学籍的全部在校学习的大学生总数/以万计算的总人口数。

C3:第三产业从业人员比重(%)。这一指标反映劳动力分布状况。反映了从业人员在第三产业中的就业情况,可以在一定程度上说明第三产业的活跃程度。

C4:人口自然增长率(‰)。这一指标反映人口发展速度,表明人口自然增长的程度和趋势。指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。

C5:城市人口密度(人/平方公里)。城市人口密度指生活在城市范围内的人口稀密的程度。它是表示各地人口的密集程度。计算公式:城市人口密度=城市人口/城市面积。

C6:人均社会消费品零售额(元)。这一指标反映了区域发展水平和第三产业发展水平。

C7:每万人拥有医生数(人)。这一指标反映了社会医疗保健水平。

C8:万人拥有电话数(个)。这一指标反映了人们生活环境的质量。

C9:万人拥有公交车辆(辆)。这一指标反映了人们生活水平提高后的生活质量的改观。

C10:人均邮电业务总量(元)。这一指标反映了信息化发展水平和区域基础设施状况。

C11:年人均生活用水量(立方米/人)。这一指标反映了社会发展水平。

C12:人均GDP(元)。GDP反映了一国或区域经济活动的价值,本文选用人均GDP来反映综合经济发展水平。

C13:城镇居民人均可支配收入(元)。这一指标反映了区域经济发展质量。指城镇居民家庭在支付个人所得税、财产税及其他经常性转移支出后所余下的人均实际收入,以地区常住城镇居民人口为基数计算。

C14:第三产业产值占GDP比重(%)。这一指标反映了区域产业结构和经济活力。经济城市化中最直接的推动因素是工业化,而服务业等第三产业则是城市化向更高层次深入的表现。

C15:农民年人均纯收入(元)。这一指标指的是按农村人口平均的“农民纯收入”,反映的是一个国家或地区农村居民收入的平均水平。其中“纯收入”指的是农村居民当年从各个来源渠道得到的总收入,相应地扣除获得收入所发生的费用后的收入总和。

C16:环保投资额占GDP的比重(%)。这一指标指在污染源治理和城市环境基础设施建设的资金投入中,用于形成固定资产的资金,其中污染源治理投资包括工业污染源治理投资和“三同时”项目环保投资两部分。环境污染治理投资为城市环境基础设施投资、工业污染源治理投资与“三同时”项目环保投资之和。反应了国内的环境问题、环保产业巨大的需求、建设和谐社会的需要,无论是指标上,还是要求上,投入力度都要加大。

C17:城市人均道路铺装长度(平方米)。这一指标反映了城市基础设施的建设。其中城市道路铺装长度指道路长度和与道路相通的桥梁、隧道的长度,按车行道中心线计算。

C18:城市园林面积(公顷)。城市园林已经成为一门新兴的环境产业。

C19:建成区面积(平方公里)。这一指标反映了一个市的城市化区域的大小。

C20:森林覆盖率(%)。这一指标指一个国家或地区森林面积占土地面积的百分比,是反映一个国家或地区森林面积占有情况或森林资源丰富程度及生态平衡的指标,又是确定森林经营和开发利用方针的重要依据之一。

C21:城市空气质量达到及好于二级的天数占全年的比重(%)。它是多种因素综合作用的结果。它既是人类生活和生产的环境要素之一,又是供给人类生活和生产的重要资源。计算公式:空气质量达到二级以上天数占全年比重=空气质量达到及好于二级的天数/366×100。

C22:工业固废综合利用率(%)。这一指标是指工业固体废物处置利用量占工业固体废物总量的比例。

C23:生活垃圾无害化处理率(%)。这一指标指报告期生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量的比率。在统计上,由于生活垃圾产生量不易取得,可用清运量代替。计算公式为:生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量/生活垃圾无害产生量×100%。

C24:湿地面积占国土面积比重(%)。计算公式:湿地面积/国土面积。其中湿地是指天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地或水域地带,包括静止或流动、淡水、半咸水、咸水体,低潮时水深不超过6米的水域以及海岸地带地区的珊瑚滩和海草床、滩涂、红树林、河口、河流、淡水沼泽、沼泽森林、湖泊、盐沼及盐湖。

三、城市化评价模型的检验

(一)全国各省市城市化数据的收集与整理

通过查阅《中国统计年鉴》(2002-2011)得到相关数据,为保证评价结果的客观性和科学性并更好地分析各指标之间的关系,需要对原始数据进行标准化处理。本研究采用Z-Score技术(即Zi=(xi-x)/S,式中S为标准差)对各个指标原始数据进行了标准化处理,篇幅所限不再附上标准化之后的数据。

(二)城市化评价模型的探索性因素分析

选用全国各省市2001—2010年数据进行探索性因素分析,采用 Z-Score技术(即 Zi=(xi-x)/S,式中 S为标准差)对各个指标原始数据进行了标准化处理,运用主成份分析法,正交旋转最大方差法(Varimax)抽取因素,判断是否保留一个指标的标准为:该项目在某一因素上的负荷超过0.5,且不存在交叉负荷,即不在两个因素上都有超过0.5的负荷。按照以上标准分析,第一次因子分析的结果不是非常理想,主要体现在,有些指标有交叉负荷。因此要对不合适的指标进行逐条删除调整,指标删除的原则为:(1)逐条删除交叉负荷较高和总负荷较小的指标;(2)逐条删除那些虽然聚积在一个维度上,但是内容含义与其他项目相差较大的指标。本文删掉了第 C1、C3、C4、C5、C7、C8、C14、C16、C20、C21、C23、C24,共计12个指标,最后剩余12个指标。

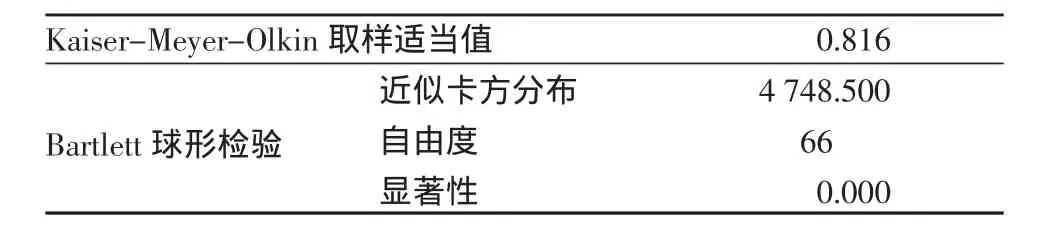

用剩余的12个指标进行探索性因素分析,KMO值和Bartlett球形检验结果如表2所示,可见KMO值为0.816,大于0.7,Bartlett球形检验,显著系数为0.000,小于0.01,因此12个指标形成的指标体系适合进行因素分析。

表2 取样适当值和Bartlett球形检验结果

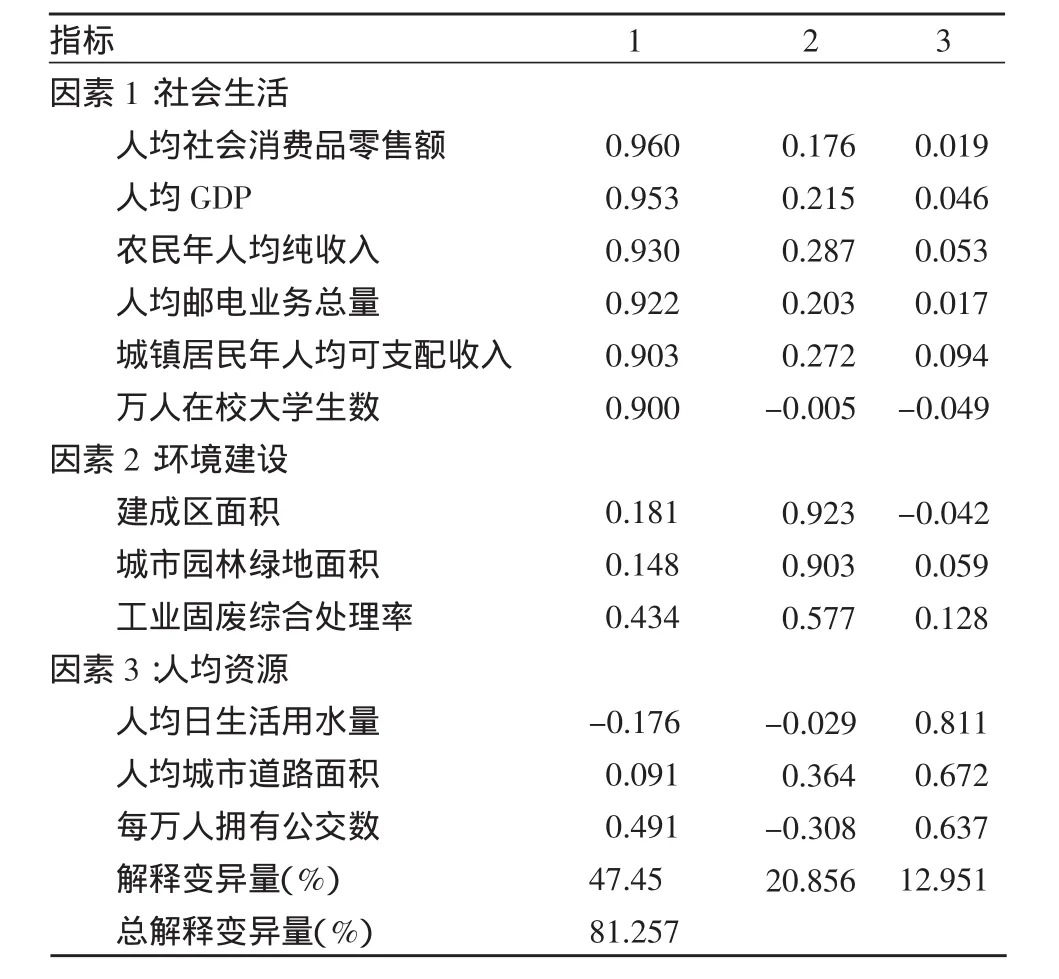

对剩余的12个指标进行探索性因素分析,得到特征值大于1的三个因素,具体如表3所示。

表3 城市化评价模型的探索性因素分析结果

从探索性因素分析的结果看,城市化水平评价指标体系可能是由三个因素组成的结构,表3中的数据显示,三个因素总体可解释81.257%的变异量,且各指标在相应的维度上具有0.5以上的负荷,基本没有明显的交叉负荷现象。

(三)城市化评价模型的信度分析

信度(reliability)指多次测验测量所得的结果间的一致性和稳定性,或估计测量误差有多少。包括外在信度和内在信度:外在信度通常指不同时间测量时,量表一致性的程度,再测信度是外在信度最常用的检验方法;内在信度指的是每一个量表是否测量单一概念,组成量表题项的内部一致性如何。因此,在多选项量表(multipleitem scales)中,内部一致性信度特别重要。

本研究预分析的内部一致性信度主要通过Cronbach’s α系数来检验,其作为测量分数信度之一的数据,在社会科学的研究领域或相关期刊中的使用率甚高。

对12个指标进行内部一致性信度分析,各维度及总体的内部一致性信度如表4所示,每一维度的Cronbach’s α系数均大于0.6,问卷整体的Cronbach’s α系数为0.873,因此可以说12个指标组成的指标体系具有比较好的内部一致性信度。

表4 城市化各因素与总体的内部一致性信度

四、城市化评价模型的应用研究

(一)全国各省市的城市化发展水平综合评价

在确定了最终评价指标体系以后,结合相关数据,采用全排列多边形综合图示法将评价城市化水平的各级指标进行标准化处理和定量分析,具体步骤如下:

(1)将我国各省的二级指标进行标准化,计算我国各省一级指标的综合值。

(2)再将计算得出的一级指标综合值进行标准化,计算出我国各省市城市化发展水平综合值。

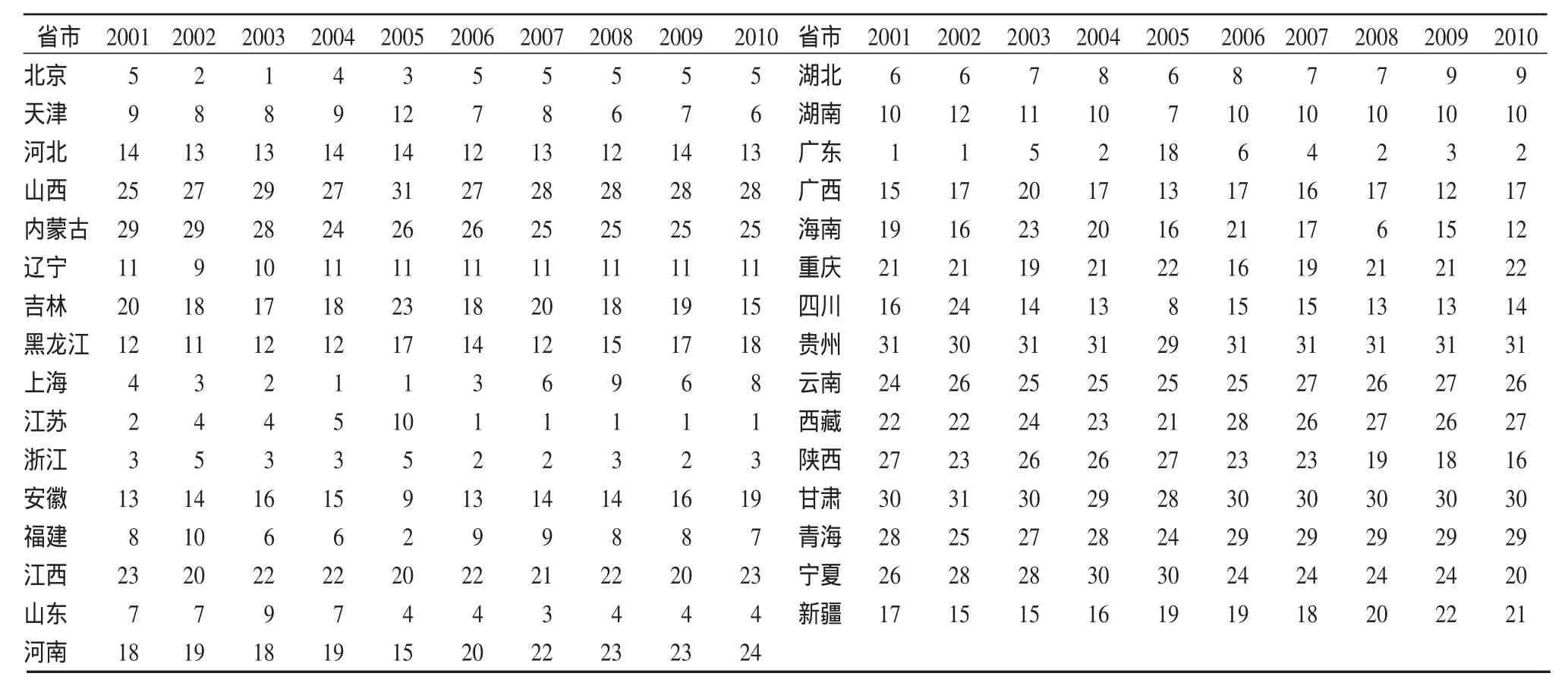

(3)根据结果对我国各省城市化水平近十年进行综合评价值进行排名,结果如表5所示。

表5 2001—2010年我国31个省(区)、市城市化水平综合评价

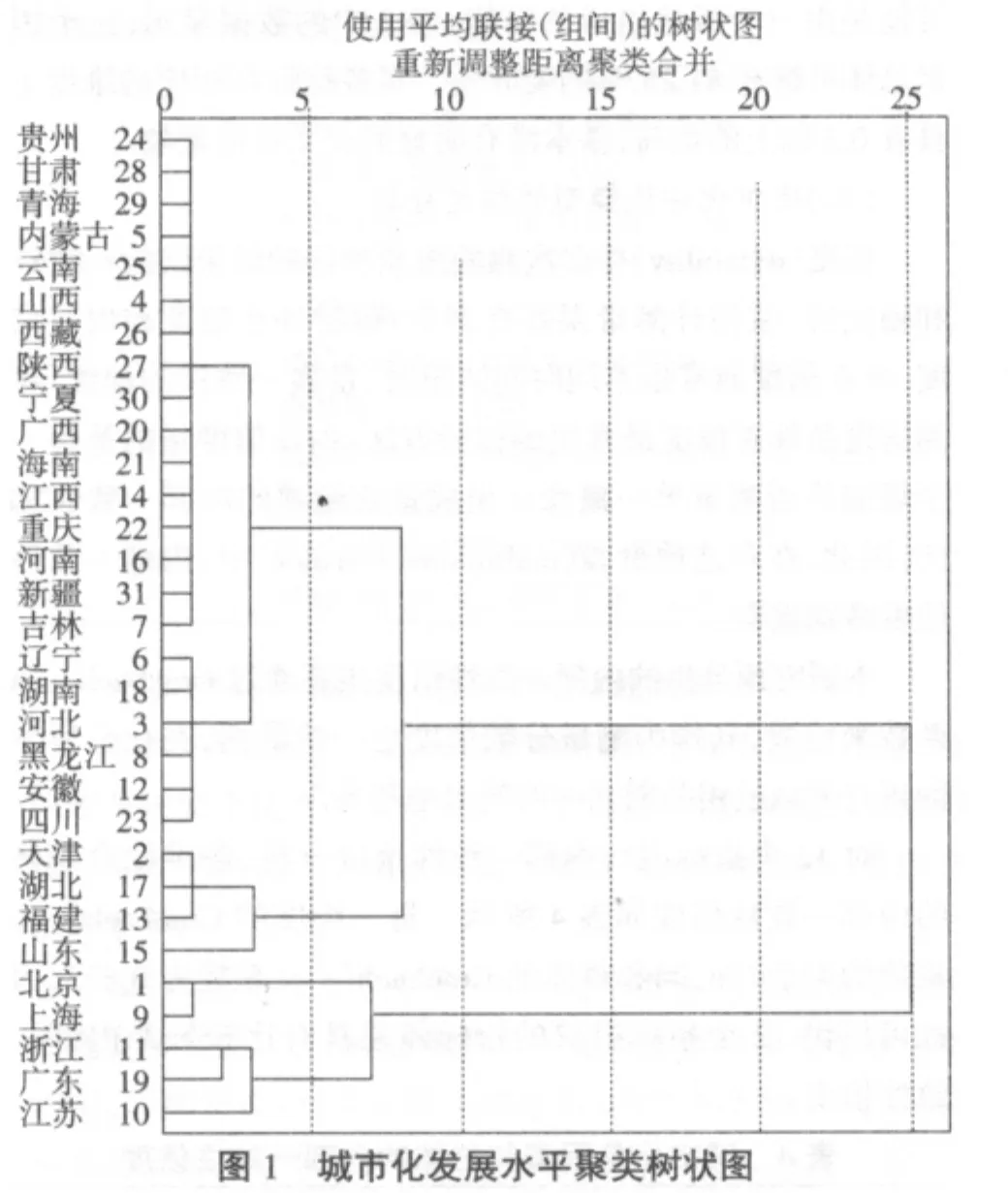

(二)全国各省市城市化发展水平的聚类分析

本文运用SPSS软件提供的系统聚类法对我国31个省市十年的城市化水平综合评价得分进行R型聚类,即对个案聚类,得到聚类结果,见图1。

根据图1显示的聚类分析结果,可以清楚的将全国31个省市划分为四类:

第一类区域为城市化发展特快的省市,有北京、上海、浙江、广东、江苏,这五个省市都占有较好的地理位置,经济发展迅速。北京和上海,一个政治文化中心,一个商贸经济中心。北京主要靠政策优势发展。其行政区之外附近的地区自然因得不到政策的惠及,在体制上又严格受到京城的限制。上海周围的江苏、浙江省是农村经济搞活,村村办工厂,发展小型经济实体。那些地方,自古就有经商的历史。广东珠三角洲属国内经济较发达、城镇化基础较好地区。改革开放以来,珠江三角洲地区抓住有利时机、利用多种因素,通过多种形式发展乡镇工业,有效地促进农村经济发展和乡村城镇化的过程。

第二类区域为城市化发展较快的省市,主要有天津、湖北、福建、山东。天津市地处华北平原东北部,环渤海经济圈的中心,是中国北方最大的沿海开放城市。山东、福建也都位于沿海地区,沿海城市交通方便,工业基础好,技术水平和管理水平比较高,科研文教事业比较发达,既有开展对外贸易的经验,又有进行对内协作的网络,经济效益较好。可以利用其他国家和地区的资金、技术、知识和市场,推动老企业的更新改造和新产品、新技术的开发创造,增强产品在国际市场上的竞争能力,促使这些城市从内向型经济向内外结合型经济转化,产业转化。

第三类区域为发展一般的省市,主要有辽宁、湖南、河北、黑龙江、安徽、四川等6个省。东北老工业基地虽然在1990年前城市化程度较高,但近20年来发展相对缓慢。其他的四个省市主要是农村人口太多,服务业比例就低,产业转变小。

第四类区域为发展较慢的省市,这一类省市比较多,有海南、云南、内蒙古、江西、重庆、河南、陕西、广西、青海、宁夏、山西、吉林、新疆、甘肃、贵州、西藏。除了四川之外,其他省市城市发展比较缓慢。这类地区更多面向的是广袤的大西北人口稀少分布零散,再加上水资源国家重心的偏离,经济发展水平相对落后,城市化发展受到限制。不仅总得分不高,且各子系统发展也相对落后。

五、我国城市化发展评价与管理对策

(一)城市化水平的评价管理

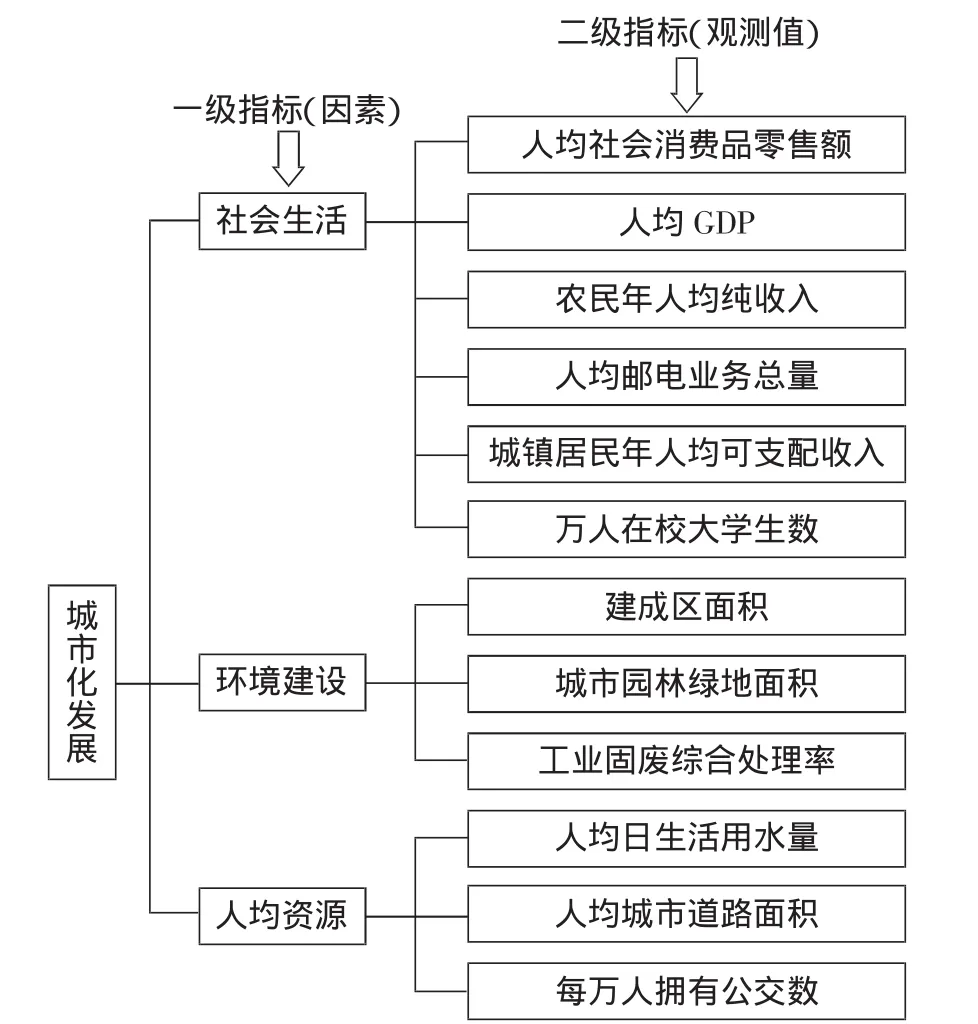

通过对全国31个省(区)、市城市化指标数据的分析,本研究对城市化评价模型进行了探索,得到了一个较好的城市化评价模型,在此基础上形成城市化评价指标体系,如图2所示。

图2 城市化发展评价指标体系

对于我国政府来说,需要对城市化的水平有一个综合的评价和检测标准,不同城市化进程中的阶段,需要制定不同的发展规划和方针政策。应该动态检测城市化发展的水平,以避免出现城市病等发达国家已经走过的弯路。政府职能部门应当在可持续发展的城市化战略视角下,构建科学的城市发展战略,不断优化空间布局,避免降低城市效力。在城市化的发展过程中,需要根据城市本身的历史文化、经济发展现状,未来发展预期来做好城市化发展的管理与控制。

城市化是我国经济发展的必然,我们目前以及今后的很长一段时间必然会持续这个进程,但是城市化进程也具有正面和反面两个效应,地方政府必须坚持协调发展,避免单纯的只看重规模、贪大贪全。城市化过程中包含了社会经济结构的转型、人口迁移和人口构成的改变、人际关系的转型、环境与生态系统的转型、生产与生活方式的转型、精神与社会价值观念的转型,这将是一个全方位的变革过程。

(二)我国总体城市化发展方向

随着经济发展,中国人均GDP已达5 000美元,且面临不小的发展困境。要想顺利越过“中等收入陷阱”,需要新一轮“城镇化”来创造新需求。城市化进程已经到了一个非常关键的时刻,中国城市化的进程不仅关系到提高人民群众的生活水平,更是社会经济再发展的引擎和动力。

我国城市化不仅面临着发展问题,城市化速度滞后于经济发展水平和工业化水平,更面对着非常严峻的资源问题和生态问题。从这些问题出发,我国下一步的城市化出路和方向更应该体现在中小城市中,主要原因有几点:第一,我国目前城市化布局中出现了其他发展中国家的通病,大城市过于庞大,从北京、上海、广州、深圳等几个一线城市看,人口过度密集,交通拥堵等城市病已经暴露明显,大城市的规划和定位需要改良,大城市已经出现了逆城市化的特征。第二,我国一线城市对周边二三线城市的经济辐射能力在继续增加,中小城市是经济辐射不可缺少的节点。我国一线城市的发展阶段已经到了发展卫星城、建立城市群的阶段。第三,我国目前的社会主要矛盾是“经济发展加速与需求落后的矛盾”,在出口不能继续大幅提高,房地产投资热持续,其他消费不足的制约下,目前解决经济不均衡的唯一现实办法就是将一二线城市过剩的资本、产能和人力有序的引导到欠发达的三线及以下城市。而且在几十年的改革开放后,我国的经济实力也完全可以支撑中小城市的再发展,整体国民接受教育的层次也有非常明显的提高,推进中小城市发展的物质基础、人才基础都已经具备。

我国下一步城市化的主要特点将体现在城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展。改变之前的片面注重和追求城市规模扩大、空间扩张,转变为提升城市的文化、公共服务等内涵为中心。走科学发展、集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐、个性鲜明、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化建设路子。十八大报告明确提出:“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”

我国城市化发展的方向必须加快发展方式转变、促进经济转型升级、建立现代产业体系,不断增强经济实力,提高中小型城市对人口的吸纳能力。发展侧重点从之前的外需到内需、从粗放到集约、从以房地产先行主导到以满足人民需求为主的多元化经济发展模式。我国城市化的方向将更追求质量和效率,再不会是之前30年发展的毛坯再治理发展,更将是人性化宜居的精装修阶段。

(三)我国城市化发展对策

目前我国城市化主要体现在二个层次:

第一个层次体现在:长三角、珠三角和环渤海为代表的超大规模密集城市圈。这三个超大型城市圈都有一个核心城市。其中长三角的核心城市是上海,珠三角的核心城市是香港,环渤海的核心城市是北京。三大城市圈中,长三角城市圈发展情况最好,珠三角城市圈发展迅速,但问题较多。环渤海城市圈最大,目前渐渐成型,潜力很大,有待发展。

上海的辐射作用从目前来看已经进一步带动了杭州、宁波、南京等城市的发展。周围的昆山、张家港等四线城市化甚至超过内地的三线城市。香港的辐射带动了深圳、广州的发展。环渤海的城市幅射作用较为复杂,值得探讨。京津冀城市群中的各大城市特色和优势十分明显,互补作用强,其中的北京具有政治、文化和高科技的优势,而天津具有港口和制造业的优势,石家庄具有商贸业的优势,进一步发展的主要方向是需要统筹发展,优势互补,这样发展潜力就会迅速释放出来。

这三个城市圈市辖区非农人口达到百万的大中城市,长三角城市圈的江苏达到6个,分别为南京、无锡、徐州、常州、苏州、宿迁。珠三角的广东达到8个,分别为广州、深圳、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、惠州。处于环渤海城市圈的河北省百万人口大城市有石家庄、唐山、邯郸。山东有济南、青岛、淄博。辽宁有沈阳、大连、鞍山、抚顺。

第二个层次是除去这三个国内主要的城市圈外,国内其他省市可以按照区位划分为:西部、中部和东北。

西部:西北地区的青海、甘肃、宁夏等省(自治区)地处高原,人烟稀少,缺水干旱。西南地区的四川、重庆、贵州、云南均为人口大省,海拔差大,多为山区丘陵,农业商品化程度低。目前西部地区的文化、教育、科技、卫生事业总水平明显低于东部沿海地区,后续的城市化方向依然主要依赖政府政策支持。政府投资的倾斜有利于提高西部地区人民收入的提高。东西合作的加强、城市规模的扩大、第三产业的发展以及企业活力的提高,不仅能够增加就业,而且能够提高工资水平。随着西部大开发战略的实施和人口向沿海地区流动,西部地区人均收入水平会有较大程度的提高,与东部地区的人均收入差距有望缩小。在资金、人才、技术、资源有限的情况下,应走集中型城市化发展道路,选择一些基础好、交通便利的城市,集中投资,集中建设,先实现规模化,再实现内涵化的城市化道路。

中部地区的河南、湖北、安徽、湖南、江西等省具有共性,他们都是人口大省,农业大省,也是历史上中国交通条件最好,资源比较丰富,经济比较发达的地区。但改革开放以来,发展却比较缓慢。近年来,这些区域的经济发展已经明显开始加速,地处中原腹地的区位优势重新显现出来,形成了具有一定影响的经济区,如武汉、襄樊、宜昌三角区,长沙、株州、湘潭经济区,南昌、九江和景德镇经济区,安徽沿江经济带。京广铁路沿线的大中城市发展很快,钢铁、汽车、食品、机械制造等产业已具有相当的竞争力。中部地区的湖北、西部地区的四川、陕西,以及重庆市,其行政中心城市的规模目前来看不宜继续扩大,这些区域都非常有必要发展第二个百万人口以上大城市,形成新的经济辐射点。鉴于其他地方大城市发展的经验和教训,这些地区发展大城市的办法应当以城市周边卫星城发展为主,用卫星城分离部分城市功能。

东北地区由辽宁、吉林、黑龙江三省组成,是我国传统的重工业基地,拥有很好的城市基础。改革开放后,经历了痛苦的产业转型过程。从东三省来看,其中辽宁省现在已处于环渤海城市圈内,城市化进程在东北属于最好的区域,黑龙江和吉林目前的发展方向主要是应该发挥省会城市的经济辐射能力,加强对边境外面中小城市的发展关注度。

[1]埃德温·S·米尔斯主编.城市经济学[M].郝寿义,徐鑫,孙兵,等译.北京:经济科学出版社,2003.

[2]孙中和.中国城市化基本内涵与动力机制研究[J].财经问题研究,2001,(11).

[3]朱林兴.关于农村土地城市化的经济和规划问题[J].财经研究,1996,(3).

[4]张文忠.经济区位论著[C].北京:科学出版社,2000.

[5]吴淑莲.城市化与房地产业互动发展关系研究[D].武汉:华中农业大学,2006.

[6]中国城市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2003-2010.

[7]李林杰.城市化加速期河北省民生问题的突出矛盾与对策选择[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2011,(1):39-45.

[8]陈晨子,成长春.产业结构、城镇化与我国经济增长关系的ECM 模型研究[J].财经理论与实践,2012,(6):85-88.