江宏的泼彩与悲剧意识

2013-05-30沈嘉禄

沈嘉禄

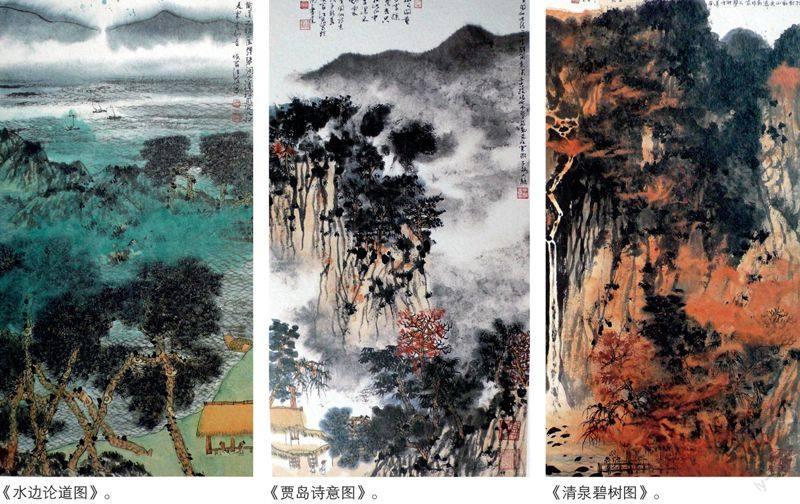

江宏可能是个慢热型的画家,他身上有魏晋名士的气息,故而散漫也是可以理解的。先喝茶,再喝酒,然后在罗汉床上盘腿而坐,进入冥想状态,或与到访的朋友东拉西扯甚至争得面红耳赤,突然将杯中的余茶一饮而尽,从罗汉床上跳起来,趿着鞋皮飞步来到画桌前,呼地一下,宣纸如白云一般展开,再抓过一支笔,往砚台里戳几下。画了?不,他在考虑从何处落笔,这么一想可能又是半天。但也有例外,比如窗外阳光明丽,春花一夜盛开,他看着高兴,一杯茶未吃完就进入颠狂状态,笔扫千里,风卷残云,一张画就完成了,但你若细看,却不是花卉,而是远在千里之外的山水,是他心里的山水,大山的皱褶里盛放着一片红花,或许与窗外的景色有那么一点关联。

江宏的慢热还体现在他的其他方面,比如他的一本山水画选,书名取得很有意思:“兴高采烈”,2008年出版,似乎只在书画界叫好,一般读者不知道,但到了今年,书画爱好者都在寻觅这本“有趣的书”。这是画家近年来“新翻杨柳枝”的作品选,但也像一本画论,形式却是他与学生的对话录,又让人想起苏格拉底与柏拉图——当然这只是比喻,也因为形式相当轻松,读起来就比较有劲,如坐春风,如街头偶遇,如与老友对晤,如果你想砸个场子抽身而走,江宏也不会生气。

江宏出道蛮早的,但他没正式拜过师,读小学时只在卢湾区少年宫“正式”学过画,是水彩,但从此养成了兴趣。江宏以一种朝圣的姿态接触中国书画艺术,是发蒙之后的十二岁,先是看了一本费新我写的《怎样画毛笔画》,惊若天书。当时因政治形势之故,居然不能说中国画,只能称毛笔画,但费新我先生的介绍与观点深刻影响了少年江宏,从此雄心暗生。之后,读了谢稚柳的《水墨画》,为中国古典绘画和意境和技巧所折服,知道这是一个美妙的仙境,决定花一辈子的时间去探寻。今天江宏感慨地回忆道:“这本书打通了我画画的心思。”

从此江宏有空就往上海博物馆里钻,在古代书画绘画陈列馆里流连忘返。1975年秋天得到一个机会去北京,他就冲进故宫博物院,恰逢绘画馆开放,他就痴痴地将鼻尖贴着玻璃柜看原作,一看就是一天,连着好几天,像饥汉放开肚皮豪饮猛食,然后慢慢反刍消化。口袋里没有几个子儿啊,就买一本铜版纸的说明书,如获至宝,带回反复研读图片与图注。“苦难之中,一日三餐有饱饭吃已是奢望,但仍千方百计每周必去,面对辉煌的古代名作,那种富可敌国的满足感不是语言所能表达的。”江宏说。

江宏的命运跟他们这一代人相似,曾去安徽插队,吃了不少苦,但彼时的艰难困厄并没有让他灰心。有一次他因水土不服,皮肤过敏而致溃烂,身上奇痒难忍,半个月里只得躺在床上,哪里也不能去,不能见风,他就独自一人在茅舍里将明代毛晋津逮本(商务版影印本)《历代名画记》读至滚瓜烂熟,练就了从此书中信手拈来史料的真功夫。二十年后,他写中国绘画史著作时引用了大量史料,便得益于这半个月的苦练。

江宏的父亲江辛眉先生是一位诗人,受教于王蘧常、钱仲联教授,国学造诣甚高。建國前后执教于上海南洋、育才、崇实等中学及东南医学院。“文革”结束后任教于北京中国人民大学语文系,后任上海师范学院历史系副教授。著有《唐宋诗的管见》、《读韩蠡解》、《诗经中的修辞格举隅》多种著作。他对江宏的影响也是相当深刻的,给他讲点经史子集,但不多,而与来访者交谈及唱和时,江宏很喜欢在一边,虽不太懂,但一旦听进去了,感悟到了,就可受用一辈子。江辛眉从不强硬指定五个子女如何设计自己的人生,一切凭兴趣而为。江宏小时候在家中白墙上涂鸦,时间一长竟成黑板,父亲也没有一句责怪。后来江宏去农村,苦闷之时写古体诗寄回上海,父亲也只是简单地批注一下,让他自己领悟。

江宏的叔父江成之是著名篆刻家。江宏早年也刻过印,不知是否受其影响。江宏现为上海美术家协会理事、上海中国画院画师、上海书画院画师,是一个以传统风格著称的山水画家、美术史家,他的古体诗写得也相当好。美国芝加哥艺术学院史论教学的教案中称江宏为“中国当代活着的文人画家”的范例。对了,江宏还有一个弟弟:大律师江宪,似乎比江宏的名声更大。

近些年来,在全球化的趋势下,中国画坛上呼拉拉地刮起了一股“复古风”,似乎有点对抗全球化、反思后现代以及回归传统的意味,一批长期坚守传统家园的中老年画家纷纷亮相,办画展,出画册,到处应邀讲学,收学生,受到广泛关注,平行而上扬的曲线也一再证明,他们作品的商业价值获得了市场的认可。作为一个具有古典情怀、古典风范的画家,江宏的作品也得到越来越多收藏家和爱好者的追捧,但江宏对市场表现的反应一直很平淡,看花开花落,云聚云散,我自画心中的山水,我自在我的山水中活成一只快乐的飞鸟。

“返祖”就是“补课”

《新民周刊》:近年来,传统一路的中国水墨画受到极大关注,展览、画册、讲学、拍卖等活动都推动着这一所谓“复古运动”的发生与发展,新生代的年轻画家也热衷于回归传统或重新解释传统。这一“返祖现象”的大背景是中国经济的崛起和民族复兴的宏愿,在文化上也有自我梳理或张扬的诉求。我们的艺术家曾经希望通过重审传统、对接西方的现代主义来改造中国文化,但一番探索后可能发现后现代主义不能解决的问题,在中国传统文化中或许可以找到答案。落实到绘画实践上,就发现对传统的重新解读可以赋予中国绘画新的哲学思想和文化力量,所以,大概念上的新古典主义就得到了张扬。

江宏:我们这一代中国画家,在年轻求学时,正值传统文化被当作四旧加以横扫之际,未能得到传统的真传,根本不知道传统有多精彩。国门开放之后,西方艺术蜂拥而至,许多中国画家饥不择食,便投身于所谓的创新潮流中去了。这些年来,有的画家对西方的东西看得多了,同时对传统的东西也接触多,两相对照,渐渐地对传统有了自信,得出了自己的真见识。

目前所谓的“返祖”,可以看作是中国画家的一次“补课”。其实,艺术的好坏不是以新潮或是传统来判断的,而是以境界来论断的。新潮的画可以是意境深远的,而所谓“复古”的画也可能是浮浅的。值得庆幸的是,当今中国画坛终于摆脱了过去对传统的丧失信心的阴影。无论新潮还是“复古”,都可以理直气壮地进行各自的艺术探索,展示各自的艺术成就。

《新民周刊》:《兴高采烈》一书的问世,是一时冲动的喷发,还是长期思考或郁积胸臆的一次“有预谋的”集中释放?

江宏:这本书不是正儿八经的理论著作。有人建议我多写点理论方面的文章,但纯理论的东西写出来给谁看?《兴高采烈》更像是一本随感录,是郁积胸中感悟的一次梳理及倾吐。这本书的成形也像一次偶然,那年大雪,积雪封路,呵气成霜,没法出门,就叫邵琦来,一起喝酒。我六十岁时想出一本画册,以庆周甲之寿,但又想做得跟别人不一样,不光有画,最好配点文字。于是,借着烈酒壮胆,倾吐了平时不敢说或不想说的一些真言、狂言。事先跟邵琦打电话商量过,大致定了二十个话题。我平时可以交心说说艺术或学术的人不多,而邵琦是一个,他很有理论素养,知道从哪些角度切入,也知道我一直在想些什么。我们不作泛泛而谈,这个没意思,要谈就谈别人还没有谈到或不敢涉及的问题。这些问题也是中国绘画发展到今天绕不过去的。

泼彩是一趟冒险的短跑

《新民周刊》:你的这本书里集中谈了一个泼彩的问题,看上去是技术问题,其实是中国水墨画如何发展、如何求新求变的问题。泼彩在张大千、刘海粟手里都实践过,为何在后来者手里没有玩开?我觉得肯定不是技术问题困扰着画家。

江宏:是的,技术问题不是主要障碍。泼彩在明代已经有了,明代的《画史汇传》中记载有一个叫黎明的画家,他是画“米家山”的,在“米家山”的墨色上倒颜色。虽然那时没有泼彩的概念,但我认为这就是最早的泼彩。古代的泼彩据我所知就此一例。他开了一个头,没有继续下去,并且只有记载,没有传世作品。为什么呢?因为那个时代的画家太讲究笔墨了,相比之下,泼彩是外道的东西,不受重视。同样作为外道的是指画,高其佩、潘天寿都染指过,但它只是模仿毛笔,体现可乱真的笔墨效果,才有生存发展的可能,现在玩的人还不少。一支小小毛笔竟然能够主宰中国艺术两大脊梁——书法、绘画,应归于中国文化的选择。毛笔所指顾的,都是精彩之处,故毛笔可以霸道地坐东几千年。

那么,我为何要泼彩呢?我认为画画是一件高兴的事,首先要将情绪表达出来,我是崇尚毛笔的,泼彩不是在此外另起炉灶,而是要为毛笔找个能够大块吞吐的配角,打外能够唱和互答相映相衬的捧哏手,而且,毛笔不能解决的问题可以通过泼彩来解决,泼墨也是,所以后来我就经常泼墨。技术让位于心境,一切问题都迎刃而解。许多画家不敢为自己画,只为别人画,那么他总在顾及别人的心情,实际上就是社会评价或市场反应,这样他自己能高兴吗?

画画的心态实际上跟做游戏一样,古人说“墨戏”,我认为这就和一般人的玩游戏的心态很接近。

《新民周刊》:泼彩在你是水到渠成的演变,还是寻找新的突破路径,或仅仅是弥补性的遮掩?

江宏:张大千泼彩,是他游学欧洲回国后才有的事,可能受到印象派绘画的影响。刘海粟是学西画的,所以他也敢泼彩,用的是油画的方法,也是受别人的影响,没有从中国绘画的本源出发来泼彩。我自己泼彩,可以说是一种变革性的尝试,这种尝试不存在对艺术的责任性和使命感,最初不是主动的追求,只是好玩、新奇,可以尽兴,只是有点信笔之外的过瘾感觉。但试了之后效果不错,那么继续下去。但是两三年之后回头一看,不满意了,继续研究。技巧是个无底洞啊,泼了之后才发现这里的空间无比巨大,不是一盆两盆颜料就能解决问题的。有时候刚泼好看看还行,宣纸干了之后,效果就不一样了。所以泼彩是一趟冒险的短跑,犹如瓷器烧造中的窑变,变成什么效果,事先并不能百分百地预判,因为是挑战,所以很有吸引力。

说到遮掩,也有这个用意,有时候画得尽兴了,一笔笔画下去,一看,出现了断裂或空档,彼此失顾,那么泼一道试试,整个画面就活了,这也是很高兴的事。但我本人更愿意说成是“掩映”,用颜色把部分线条或我不想要的“骨法”遮掉,同时将所需要的线条或“骨法”彰显出来,使之更加精彩。

《新民周刊》:中国绘画中有青绿山水、浅绛山水、焦墨山水,但还没有泼彩山水。

江宏:我想以后会有的,泼得的人多了,泼得越来越好,就会形成一个画风或品种。我们继承传统,不是为了背上包袱,终极目标是要超越传统。

中国山水画的文化含量最高

《新民周刊》:你曾說过中国山水画较之其他题材而言,是文化含量最高的。但我们困惑的是,今天中国山水画的灵魂是否迷失?

江宏:山水画是中国绘画最高的体现。中国“天人合一”的哲学思想,超过西方的实用主义。西方只有风景画、静物写生,我们则是山水、花鸟,通过这样的细分之后,中国画的伦理功能就逐渐淡化,人性的表现得到了强调。山水画从它诞生那天起,就受到了文人的关注和文化的浸润,因而是高度文化化的体现。

山水画尚未成熟,就出现了可以安身立命的高度理论体系,宗炳的《画山水序》便为孩提的山水画确立了形而上的精神准则。但在技术未成熟时,它只是思想的巨人,行动的侏儒,没有精深的技巧,画家的表达就缺乏自由。当技巧达到了画什么都游刃有余时,就有了自由,也就是说,有了技巧的自由,就有了表现的自由,主观表现的自由,就是人性化的东西。山水画为何在晚唐五代成熟?就因为这一时期中国山水诗已经成熟,在绘画领域,也是中国画写实技巧达到了一定的高度,表现心性的山水画也随之成熟了。山水画从宋代开始逐步占据了画坛的中心位置,到了元代,赵孟頫虽然在人物画和山水画上极为出色,但他对山水画史的贡献远远大于他的人物画。

历史上重视山水画,和中国文化有关,和山水画的文人化有关。浅近一点看,在居住的环境中挂山水画,总比宗教画更合适,更有家庭生活的氛围,也符合文人士大夫的口味与修养。明代初期江南以有无倪云林的画来分清浊,故而不少有钱人并不懂山水画,却也会买一张他的画来装点门面,附庸一下风雅。

说到中国山水画的灵魂问题,首先我们要讨论的是,在今天,中国的经济搞上去了,成为世界第二大经济体,也产生了一批富裕阶层,但审美问题一直没有得到及时的解决。过去中国人的审美水平是高的,中国山水画有这个基础才会发展到成熟,但后来出现了断层。比如说,中国画发展的三个阶段:真趣、理趣、天趣,最后一个阶段是靠文化人推上去的。现在不少买画的人根本不懂,他只喜欢那些热闹的画面,花花绿绿的视觉效果,福禄寿喜的内容,清朝粉彩那一路世俗趣味,那么中国画里的人文情怀就会受市场影响而流失。我认为,最好的山水画应该是技巧出众、审美高超、性格有趣、襟怀澄明。性格与澄明,也是我一直追求的境界。而这两点完全是排外的,排除各种外来因素干扰的。

《新民周刊》:中国山水画在建国以来其实也受到各种政治因素的影响与干扰,山水画承担了一种特殊的使命,万山红遍或生机勃勃的山水画可以视作政治清明的写照,所以70年代批黑画,从表面来看,其理由也是因为有些水墨画看上去沉郁顿挫,没有展现莺歌燕舞的政治景观。这个影响现在来看,也不能说完全消除。那么,你认为中国山水画的未来将会如何?

江宏:一个艺术家如果从艺术的角度去关心艺术,那就是真正的艺术家。落实到山水画上面,我觉得艺术家要准备打一场保卫战。不过我认为很难打赢,山水画已经走到了边缘,灵魂走失了,还能剩下什么?同时,中国人对山水画的认同感也越来越淡薄。中国画恐怕要比古诗词更早地进入研究所。然而生活的意义不只是活着,人人都明白生命会有终结的一天,却人人都顽强地活着。

不抱希望,但要有悲剧精神

《新民周刊》:我刚才看到画案上有一叠修改过的手稿,你手头正在写第二本作品?

江宏:第二本是《双松平遠》,今年6月可望出版。接着是第三本《林泉高致》,第四本是《唐宋诗意》,第五本是《山川记游》……

《新民周刊》:你在山水画上越画越好,越来越有心得,越来越兴高采烈,为何又认为山水画可能退出历史舞台?你难道不愿与有志于此的艺术家一起为提升民众的审美水平而出点力吗?

江宏:现在有关方面希望文化大繁荣、大发展,必然涉及一个普及的问题。但我以为,普及的用意是好的,但效果可能是良莠不分。表象不代表本质。普及是扫盲,不等于认得了字就一定能写好文章。在今天的网络时代,娱乐化的倾向如此严重,动漫的覆盖面如此之广,表达的方式与语言都变了,还有多少人能静下心来欣赏纯粹的山水画呢?更能有多少人能真正读懂画家的心语呢?

《新民周刊》:听起来你似乎很悲观。

江宏:悲观吗?悲观是一种境界,明知不可为而为之,明知难为平庸的世界所认可,偏偏朝这个方向一路走去,这就是悲观的预判。但我也看到,能够传之于世的经典艺术肯定是有悲观意识支撑的。宋元山水画,一泓止水,数层远山,寥寥两三树,体现了文人士大夫的孤傲人格与际遇,此番悲凉画境,是因为人生的悲剧而产生了一种不合作的力量,也引起了观者的强烈共鸣与深切感受。悲剧也无妨,虽不抱希望,但要有精神。明知山水画的明天如何,也要把我心中的山水画好,这就是悲剧精神。