人口城镇化滞后于土地城镇化之谜——来自中国省际面板数据的解释

2013-05-19李子联

李子联

(江苏师范大学商学院,江苏 徐州 221116)

城镇化建设促进内需扩大进而成为经济增长新亮点的前提在于城镇人口规模的扩张,但后者所表征的人口城镇化长期以来一直滞后于土地城镇化的发展,使得中国城镇化进程中出现了人口城镇化与土地城镇化发展失衡的“困境”。突破这一困境,对于促进农民增收、调整经济结构以及转变发展方式都具有十分重要的理论价值和现实意义。从逻辑之源出发,人口城镇化为什么会滞后于土地城镇化?导致这一“困境”出现的因素有哪些?以此为线索,我们尝试对相关因素与城镇化发展的关系进行机理性地分析,并进一步运用全国省际面板数据进行实证检验。其中,实证检验中综合考虑各种经济和社会因素,并在此基础上对制度因素进行量化,可能是本文不同于现有相似文献的区别所在。

1 人口城镇化滞后于土地城镇化的制度解释:文献述评

已有文献对人口城镇化滞后于土地城镇化的原因主要从财政制度和二元制度的角度进行了解释。其基本逻辑在于:城市土地为国家所有和农村土地为集体所有的二元土地制度所形成的土地价差,为地方政府在城市空间上的扩张构造了利益基础,而我国现有的行政及财政体制则进一步强化了这一逐利动机;城乡户口并存的二元户籍制度所形成的城乡隔离,则阻碍了农村人口向城市转移的途径,从而使得这一转移具有明显的“候鸟”式特征。因此,地方利益驱动、土地制度缺陷与户籍管制并存是导致我国人口城镇化与土地城镇化发展失衡的主要原因[1]。

从财政制度来看,中国1994年所实施的分税制改革一方面使地方政府承担了更多的事权,另一方面则使其税权得到了严格的控制,因此,事权和税权的不对等使得地方政府更多地依靠土地出让收益来维持政府的运转和城市的建设,而这一行为成了地方政府急剧扩张土地城镇化的基本动力。比如:国务院发展研究中心土地课题组[2]的案例研究表明,地方政府对城镇扩张的热衷在于它可使地方政府实现财政税收的最大化;周飞舟[3]指出地方政府努力追求预算外与非预算资金收入的增加导致了以“城市经营”为特征的城镇化的急剧扩张。除此之外,陶然等[4]运用面板数据对土地财政与城镇空间扩张的关系进行了实证检验,且都得出财政分权是中国土地城镇化扩张的主要原因。应当说,这些研究从财政分权的角度能够很好地解释中国土地城镇化扩张的原因,但对于人口城镇化滞后于土地城镇化的现象则显然没有涉及。

户籍管制能够解释人口城镇化发展滞后的原因。建国初期,我国出于重工业发展的需要,曾实行了严格控制城市规模的户籍制度,其所带来的城乡户籍的划分不仅阻碍了农村人口向城市的转移,还使得农村剩余劳动力向城市转移后难以获得与城市人口对等的经济和社会待遇,主要体现在子女上学、社保享受与工作获得等方面的歧视,这一由主客观因素造成的城乡分割阻碍了人口城市化的进程[5-6]。如陶然和徐志刚[7]认为中国城市化过程的滞后和大量流动人口存在的根本原因在于没有为流动人口建立基本的社会保障体制和相应的居住、子女教育安排,从而无法构造一个使这些人口从农村逐渐、但又是全面转移出来的良性循环机制。因此,一项旨在放松户籍管制的制度改革,从理论上来说能够促进人口城镇化的发展。但孙文凯等[8]对2003-2006年发生的大中城市户籍制度改革的效果进行检验后发现,很少有证据显示户籍制度改革对短期劳动力流动产生了显著影响,也就是说当前的户籍制度改革在引导农民工流动方面的作用有限,因此户籍制度对城镇化的影响仍有待于进一步的实证检验。

也有学者尝试从土地制度的角度来分析人口城镇化与土地城镇化发展失衡的原因,这是因为农地征收制度和使用制度对城镇化具有不同的经济效应。一方面,征收制度赋予土地征收以政府属性,而土地出让则为市场属性,因此两种行为的不同使得政府在土地征收中能够获得较大的利差,其结局便是土地城镇化的急剧扩张[9]。而一种提高个人化程度、推动土地农转非市场化改革的制度安排则能够提高土地的价值,同时农民能通过转让土地筹集进城长期居住的资金而加快其向城市的转移,因而“空间城镇化”和“人口城镇化”发展失衡的问题也能够有效解决[10]。另一方面,农地使用制度则为农民带来了经营性收入,后者为劳动力迁移提供了一种重要的低成本保障期权,土地的保险和保障作用使得农民更愿意从事高风险、高回报的工作,从而促进了劳动力迁移进入工资经济的抗风险能力[7,11]。因此,一种具有较长使用权的农地制度安排能够鼓励农村剩余劳动力向城市转移。

与上述财政制度和二元制度在城镇化发展失衡中的解释不同的是,林毅夫[12]认为这些制度仅是外在直接的因素,城镇化发展失衡的根源在于我国计划经济时期以重工业为优先目标的发展战略。由于重视重工业的优先发展,因此政府只侧重于劳动力资源的充分利用,而忽视了劳动力“本身”向城市的转移。重工业优先发展战略虽然促进了重工业的发展,但没有培育有效的就业吸纳能力,弱质性的工业化带来了人口城镇化的滞后[13]。与产业吸纳作用相似的是,孙海鸣等[14]从空间吸纳的角度对人口城镇化滞后的现象进行了解释,并认为中国行政区划管理的僵化使我国建立了大量的县级市,这些规模偏小的建制市由于缺乏集聚效应和辐射效应,因此在吸纳农民工就业方面作用有限,农民工在流向上仍然强烈地偏好大城市。与产业弱质性相比,建制市偏小对人口城镇化滞后的解释力,不管是从逻辑上还是经验上,都相对偏弱。

上述文献从不同角度对人口城镇化滞后于土地城镇化的现象所做出的解释,具有十分重要的理论价值和现实意义,其对本文的深化研究也具有启示作用;但是,在文献积累的过程中,我们发现:第一,大部分文献侧重于从理论上分析城镇化失衡的原因,而运用省际面板数据进行实证检验的文献则相对较少;第二,大部分文献侧重于分析单个或部分因素对城镇化发展水平的影响,而忽视了其他同等重要的因素的作用;第三,部分文献在综合分析经济和社会因素对城镇化的影响时,可能是由于难以度量的原因忽视了诸如户籍制度等变量的作用,而这些变量显然是重要的。基于此,我们将在对制度因素进行有效度量的基础上,运用全国省际面板数据综合地考察各重要变量对城镇化发展失衡的影响,并进一步做出合理性的解释。

2 变量设置和数据描述

所设置的变量包括经济变量和制度变量两大类,其中,经济变量包括产业结构、开放程度和人口密度,制度变量则包括财政制度、户籍制度和农地使用制度。另外,为了能够区别城镇化发展水平的地区差异,我们按照地貌形状和耕地面积的不同设置了“南北差异”而非“东中西差异”这一虚拟变量。城镇化的发展协调度为被解释变量,经济变量为控制变量,制度变量则为主要解释变量。

2.1 变量设置及其经济意义

RPL——人口城镇化与土地城镇化的发展协调度,为年底城镇人口占比增长率与城市建成区面积增长率的比值。由于人口规模和空间规模的扩张分别是人口城镇化和土地城镇化的主要内在特征,因此,城镇人口占比增长率和城市建成区面积增长率能够分别表示人口城镇化和土地城镇化的扩张速度。而对于人口城镇化与土地城镇化的发展协调性,虽然在不同的发展阶段有不同的特征,但在现阶段城镇空间扩张规模大于人口扩张规模的“存量”下,土地扩张速度快于人口扩张速度的演变趋势必将进一步导致并加剧城镇化的失调,这对于新型城镇化的推进无疑是不利的,从这一角度来说,用两者的比值来衡量现阶段城镇化的发展协调度具有一定的合理性。其关系直接表现为:在两者比值小于1的情况下,人口城镇化滞后于土地城镇化的发展,反之则相反。

RIG——产业结构,为工业增加值与国内生产总值的比值。之所以设置这一变量,是因为该指标一方面可以衡量工业化对劳动力就业的吸纳程度,从而进一步揭示经济发展程度对人口城镇化发展水平的影响;另一方面则能够反映工业化水平对城市建设用地的需求,从而揭示地方政府主导下的工业优先发展战略的特征。因此,从后一角度来说,产业结构指标也具有制度的属性,而其对城镇化发展水平的影响取决于两者的净效应。

RTG——开放程度,为货物和服务净出口与国内生产总值的比值。之所以设置这一变量,是因为改革开放以来,各地方政府在“政治锦标赛”中招商引资的力度逐渐加大,同时净出口在地区生产总值中的贡献度也逐渐增强,因此,开放程度的高低能够直接反映城镇化发展对劳动力需求的旺盛程度,这将无可置疑地增加流动性人口定居城镇的概率。从这一角度来说,开放程度的提高能够使人口城镇化滞后于土地城镇化的失衡局面得到改观。

RPS——人口密度,为每平方公里(km/m2)的城市人口数。该指标不仅能够反映城市规模对新增城镇人口的承载力度,还能够反映城市的产业集聚程度,即人口密度越大,产业集聚程度相对越高,其对新增城镇人口的吸引力度也就越大。因此,从所能观察到的经验事实出发,城镇化发展协调度与人口密度之间具有正向的变化关系。

IFD——财政制度,用以衡量地方政府的财政收支水平。对于财政制度的衡量,国内外众多经典文献均从财政分权的角度采用了相似的处理方法,即以地方财政收入占全国财政收入的比重、或地方财政支出占全国财政支出的比重等指标来进行双重或多重衡量,如 Akai,et al[15]等。借鉴这些方法,在度量地方政府的财政制度时,分别以其财政收入和财政支出占地区生产总值的双重指标来进行分析。之所以与上述文献略有差异,是因为这一方法不仅能直接反映地方政府的收支水平,同时其数据也更易获得和观测。从经验来看,由于地方政府的财政收入和财政支出与城市土地的扩张具有同向的变化关系,因此,财政收入和支出水平的提高将进一步引致土地城镇化的发展,这一变量与城镇化发展协调度可能存在负向的变化关系。

IRS——户籍制度。对于户籍制度,已有的研究主要设置虚拟变量并运用微观调查数据来进行度量,对具有本地或城镇户口的居民取数值1,而其他居民则取数值0,或取值与此相反[16-17]。但对于从宏观层面来分析人口城镇化与土地城镇化发展失衡来说,这一方法由于其样本容量狭小显然难以得到有效运用。借鉴孙文凯等[8]处理方法,我们也对全国各省市的户籍改革政策进行了梳理,并对发生户籍改革(主要包括中央和地方的重要会议、政策法规和重要文件等)的年份取数值为1,而无户籍改革的年份则取值为0。值得一提的是,这一取值已经包含了政策的滞后性和连续性,是因为:第一,各地方省市户籍管制放松政策是以中央相应政策的制定和实施为基础的,地方政策往往滞后于中央1-2两年,本文所考察的中央及地方的放松政策显然包含了这一滞后效应;第二,不同于其它“孤立性”或“独立性”政策,中央及地方的户籍改革政策具有“持续”放松的趋势,对发生户籍改革的年份取值为1实际上已经包含了政策的连续效应,而后续年份的相应取值则能进一步表征一项更为宽松的户籍政策对城镇化推进的影响。根据这一取值,户籍管制的放松将有可能促进农村剩余劳动力向城镇的转移,因此,其与城镇化发展协调度具有正向的变化关系。

IPL——农地使用权制度,用以衡量农村剩余劳动力从农地使用中获得的保障。一般而言,农民承包使用农地的期限越长,其从土地收益中获得的保障也就越强,因而其向城市转移并定居的概率也就越大。从这一逻辑出发,已有文献使用农地承包的剩余期限来衡量农地使用权制度[18]。借鉴这一方法,我们也以全国各省市农地使用期限的剩余年数来进行衡量,其数值的设定则主要来自中央的三个规定:第一个规定是1983年1月1日中央第二个一号文件《当前农村经济政策的若干问题》,指出“土地承包期一般应在15年以上,生产周期长和开发性的项目,如果树、林木、荒山、荒地等,承包期应该更长一些”;第二个规定是1999年1月1日开始实施的《中华人民共和国土地管理法》,该法第十四条规定土地承包使用期限为三十年;第三个规定则是2003年3月1日开始实施的《中华人民共和国农村土地承包法》,该法第二十条也规定耕地承包期限为三十年。根据这些规定,我们以颁布相关规定的年份开始计算,后续年份的使用期限则依次递减,如1983年取值为15,1984年则取值为14;但1999和2003年则重新取值为30,其它年份的取值依此类推。由于农地使用权制度反映了农民从土地经营中获得的保障程度,因此,其与城镇化发展协调度具有同向变化关系。

DNS——南北差异虚拟变量,用以衡量地貌形状和耕地面积对城镇化发展失衡的影响。其取值以长江为界进行差异性度量,其中,长江以北取值为1,长江以南则取值为0。设置这一变量是因为:相对于南方而言,北方平原地形更易于实现规模化经营,因此农民能够将自留耕地进行“转包”或“转租”以后,向城镇转移以获取更多的工资性收入;不仅如此,北方平原地形也易于城市向郊区扩张,将农村土地纳入城市规划的范围,因而土地城镇化也易得到发展,而南北差异对城镇化协调发展的影响则取决于两者的净效应。

除上述所设置的变量外,也有研究考察了经济发展水平[19]、城乡收入差距[20]、农村劳动人口年龄和性别结构[21]和社会网络[22]等控制变量对城镇化发展水平的影响。本文之所以排除这些变量,除了是因为个别变量,如农村劳动人口年龄和性别结构及社会网络在宏观数据中难以挖掘外,更主要的是因为这些变量可能与城镇化发展水平存在内生性问题。以经济发展水平为例,这一变量对城镇化发展具有影响是毋庸置疑的,但反过来城镇化发展对经济发展也产生了不同程度的影响,两者存在内生性的关系,而将该变量放入模型进行初步检验后的结果佐证了这一发现。因此,我们将这一因素设置在部分变量的分母之中,以观察其与其他变量的共同效应。

2.2 主要变量的数据描述

考虑到吉林省2001-2005年的部分数据缺省,同时福建、河北、陕西和四川四个省的相关数据自2000年以后才具有统一性和连贯性,因此,我们根据截面个体可获得数据的样本长度挖掘了平衡数据和非平衡数据两类数据用以拓展研究变量之间的关系。其中,平衡数据为全国除上述省份以外的其它26个省市1996-2011年的相关数据,而非平衡数据则在平衡数据的基础上另括了福建、河北、陕西和四川四个省份2000-2011年的数据,做此处理的目的在于尽可能挖掘充分的数据以确保实证结果的精准度。所有数据均来自于《新中国六十年统计资料汇编》和2009-2012年各省市的统计年鉴。

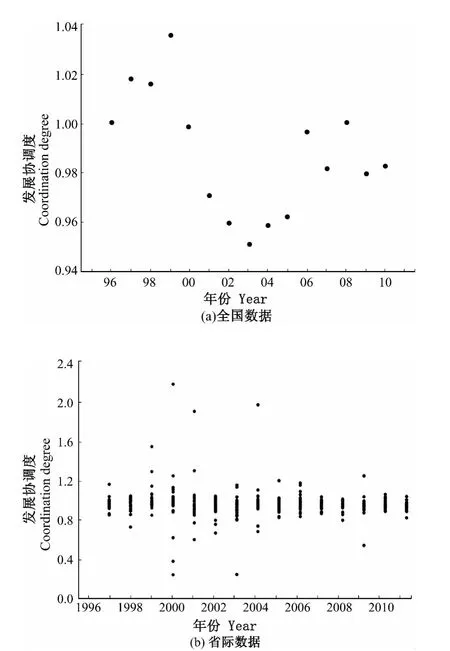

对于所获得的数据,我们就城镇化发展协调度所反映的信息做如下描述:首先,从全国层面来看,1996年、2000年和2008年三个年份的发展协调度值基本等于1,表明这些年份人口城镇化与土地城镇化的发展基本协调,见图1(a);1997-1999年三年的发展协调度值均大于1,其中1999年甚至高达6.3,表明这些年份人口城镇化快于土地城镇化的扩张速度。出现这一现象的原因在于土地城镇化扩张速度的放缓,其根本性的原因一方面可能在于亚洲金融危机对我国外贸依赖型产业造成了较大的冲击,另一方面则在于我国适当放缓投资速度以对过热的经济增长周期做必要的回应与调整,这两方面都将降低投资需求,从而放缓由产业发展带动的土地城镇化进程。除上述年份外,样本范围内其它年份的发展协调度值均小于1,且在近几年来有减小的趋势,表明大部分年份人口城镇化都滞后于土地城镇化的发展,在城镇人口占比平缓上升的情况下,城市土地规模的急剧扩张是导致这一失衡现象的主要原因。

图1 城镇化发展协调度的动态演变Fig.1 Dynamic evolution of coordination degree of urbanization development

其次,从省市层面来看,样本范围内大部分省市的城镇化发展协调度均在1或小于1的区间,表明各省市人口城镇化也基本滞后于土地城镇化的发展,见图1(b)。从地区结构来看,这一现象具有一定的差异性,表现在:沿海发达省市往往具有较低的发展协调度值,与内陆欠发达省市相比,这些地区城镇化发展失衡的现象更为严重。数据显示:沿海发达省市如福建、浙江、广东、山东、北京、上海和天津等省市除极个别年份发展协调度值大于或接近等于1外,其它年份均远小于1;而其它内陆欠发达省市如甘肃、贵州、河北、河南、陕西和西藏等省则常能出现土地城镇化相对滞后的现象。对这一地区差异的合理性解释是:沿海发达省市较高的工业化水平对土地资源具有较高的需求,同时其人口密度的饱和对拟迁入城市的流动人口具有较高的进入门槛,因此这些地区城镇土地的急剧扩张并不能带来新增城市人口的大规模增加,而内陆欠发达省市则与此正好相反,从而使城镇化发展协调出现地区差异的特征。不过,这一特征并不具有绝对性,如:相对较为发达的江苏省,其在一些年份也出现似欠发达省市一样的人口城镇化快于土地城镇化的现象;而欠发达的江西省,其人口城镇化滞后于土地城镇化的现象则相对较为严重,与沿海发达省市的特征较为相似。

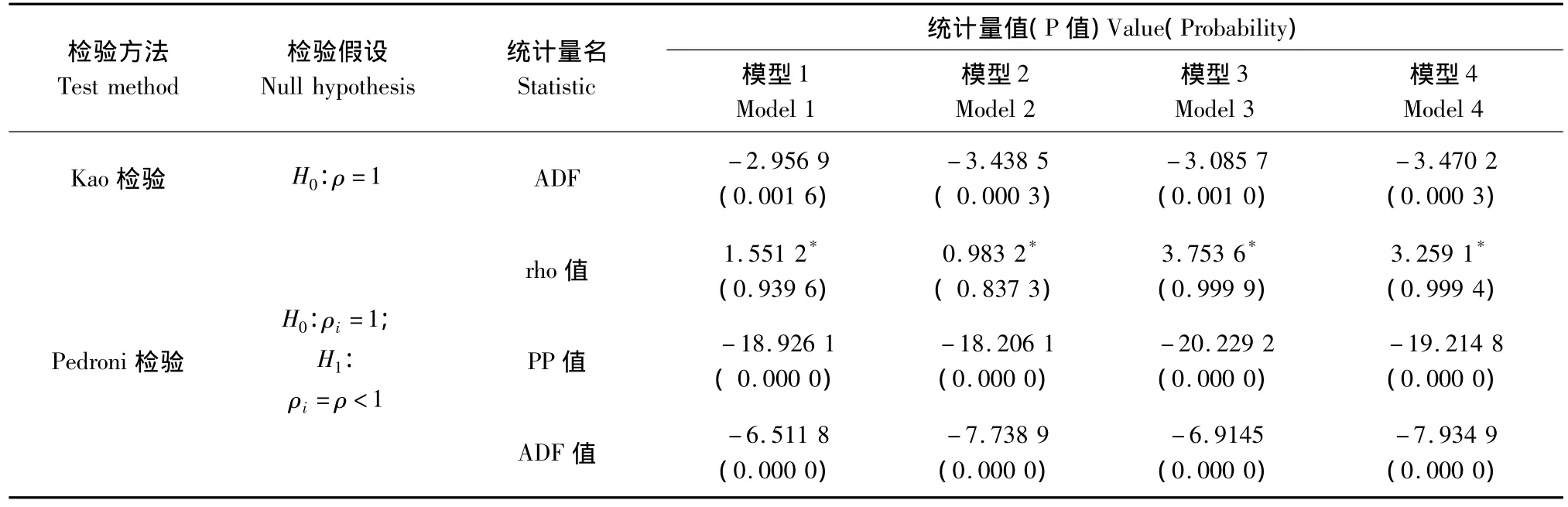

表1 Kao检验和Pedroni检验结果分析Tab.1 Analysis of Kao and Pedroni test result

3 实证检验及结果解释

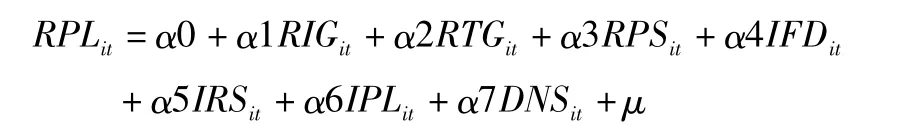

以Hausman检验结果为依据,构建以城镇化发展协调度为被解释变量,以经济变量为控制变量和以制度变量为主要解释变量的时间或个体随机效应模型分析人口城镇化滞后于土地城镇化的原因。具体模型设置如下:

其中,α0,α1,......,α7 是待定系数,μ 是残差项,符合白噪音过程。这一模型结果的可信度应以变量之间存在协整关系为前提。对模型进行Kao检验和Pedroni检验后,如表1所示的结果显示除Pedroni检验中的rho统计值不能通过显著性检验外,其它统计值均在1%水平下显著,可以认为变量之间存在长期稳定的协整关系。

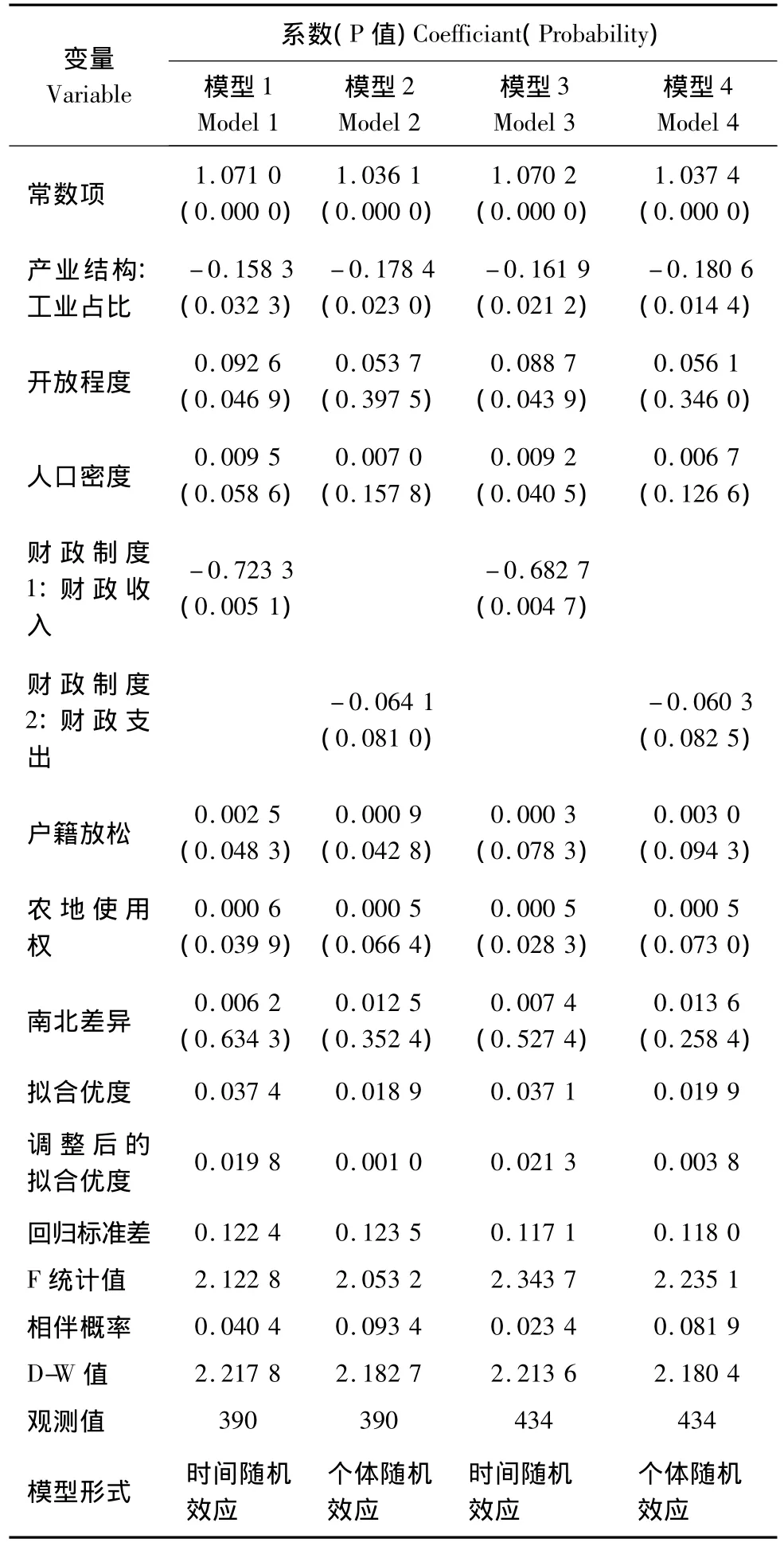

运用相关软件对平衡数据和非平衡数据分别进行相关计算后,得到各变量对城镇化发展协调度影响的实证结果如表2所示。

从回归系数来看,各控制变量与被解释变量的关系体现在:首先,工业占比替代的产业结构变量与城镇化发展协调度具有反向的变化关系,即全国各省市工业占比越高,人口城镇化滞后于土地城镇化的现象就越严重,反之则反。原因可能在于:一方面,工业化进程的加快对土地资源形成了巨大的需求,在城镇土地存量不能满足这一需求的情况下,地方政府为发展本地产业将向城郊或农村征收土地以纳入城市建设和规划的范围,这一工业化带动的城镇化导致了土地城镇化的扩张;另一方面,工业化进程的加快虽然也对农村剩余劳动力产生了巨大的需求,但这些人口中的大部分人群进入城市后只是从事“候鸟”式的迁移,并没有成为真正的城市人口,因此,工业化进程的加快在带来土地城镇化扩张的同时,人口城镇化的发展却相对滞后。其次,开放程度与城镇化发展协调度具有同向的变化关系,即开放程度越高,人口城镇化与土地城镇化的发展就越协调,但这一关系在模型2和4中并不显著。开放程度的提高之所以能够促进人口城镇化的发展,极有可能是因为进出口贸易企业对人力资本的需求相对较高,具有较高知识和技术水平的劳动力更愿意从事进出口贸易工作以获得较高的收入,而这一部分人群也更易于跨越城镇进入门槛获得城镇户口,这将带来城镇人口的增加。最后,人口密度所表征的城市规模与城镇化发展协调度也具有同向的变化关系,城市规模越大,人口越集中,人口城镇化与土地城镇化的发展也就越协调。这一结论反映了流动人口具有“大城市偏好”的选择心理,其原因在于大城市能够为流动人口带来更多的择偶机会、就业机会和教育机会,因而大城市对流动人口具有更强的吸引力。

制度变量影响城镇化发展协调度的机制体现在:第一,财政收支水平与城镇化发展协调度具有反向的变化关系,即各省市财政收支水平越高,人口城镇化滞后于土地城镇化的现象就越严重。这一结论与常理相悖,因为从一般逻辑来看,地方政府的财政收支水平越高,其对土地财政收入的依赖就有可能越弱,同时其对新增城镇人口所带来的公共支出增加的应对能力也就相对越强,这就是说,地方财政收支水平的提高将促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展。不过,这一机制传导的前提在于地方政府能够从土地财政以外的渠道获得充分的财政收入,以此才能在不依赖土地财政的情况下应对公共支出的增加。但中国的现实是,自1994年实行分税制改革以来,地方政府在承担更多事权的同时,却仅有较少的税权,其财政收入来源相对有限,因此,这一“窘境”迫使地方政府不可能减少对土地财政的依赖。从这一层面来说,土地低价征收与高价转让的利差能够为地方政府带来其它渠道所不能带来的财政收入,地方财政收支与土地城镇化的扩张具有统计意义上的同向变化关系。而这一关系反过来也依然成立,其意义则在于:由于地方政府形成了对土地财政收入的长期依赖,因此财政收支水平的提高将进一步“激励”地方政府加快土地城镇化的建设,以缓解事权与税权不对等的失衡局面,其结果便是:地方政府财政收支水平的提高将加重人口城镇化滞后的程度。

第二,户籍管制放松与城镇化发展协调度具有正向的变化关系,即人口城镇化滞后于土地城镇化的状况将随着户籍管制的放松而得到改善。这一结论与蔡昉等[5]和Hertel&Fan[6]等人的推论是一致的。从经验事实来看,人口城镇化之所以发展相对滞后,不是因为农村剩余劳动力缺少自农村向城市流动的主观意识和行为,而是因为客观上地方政府“不愿意”发给流动人口城镇户籍。其原因可能在于:将流动人口纳入城镇户籍管理将增加地方政府的公共支出,主要包括社保支出、教育投入和公共设施等方面的经费支出,这将使其事权与税权不对等的局面进一步失衡,“政治锦标赛”中的地方政府难以“有所作为”从而“脱颖而出”;相反,一种户籍管制的政策则能在不增加大量公共支出的前提下充分利用农村的剩余劳动力资源,从而为地方的产业发展提供低成本的劳动要素。不过,这一考虑并不必然带来户籍严格且绝对的管制,地方政府仍然要为“足够优秀”的人才提供城镇户籍凭证,这就是政策的放松能促进城镇化协调发展的原因。

表2 平衡数据和非平衡数据的随机效应模型检验结果Tab.2 Test results of random effect model with balanced and unbalanced data

第三,农地使用权制度与城镇化发展协调度具有同向的变化关系,即农民对耕地的承包使用期限越长,其向城镇转移并定居的概率也就越大,人口城镇化与土地城镇化的发展也就越协调。与姚洋[11]等人的观点相似,农地使用期限的延长使得农民从土地承包中获得了更强的收益保障,因而坚定了其向城市转移的信心。另外,农地使用权期限的延长也意味着土地具有较强的稳定性,这使得农村剩余劳动力不仅能够在向城镇转移后获得工资性收入,还能在对所承包的土地进行转包或租赁后获得财产性收入,这对农民增收和人口城镇化无疑都具有促进作用。不过,这一目标的实现应以土地具有完善的流转机制为前提。应当进一步提及的是,农地使用期限的延长只是增加了农村剩余劳动力向城镇转移并定居的概率,其是否能获得城镇户口依然取决于户籍管制的门槛高低和农民自身禀赋的富缺;农地稳定性的增强虽然能够促进现有农民向城镇转移的信心,但却对新增农民农地使用权的获取构成了威胁,这是否会给人口城镇化的可持续发展带来威胁?

此外,地区结构的南北差异与城镇化发展协调度也具有同向的变化关系,即相对于南方而言,北方省市人口城镇化与土地城镇化的发展更为协调;北方平原地形使农民能够将自留耕地进行“转包”或“转租”以后,实现从农村向城镇的转移。但这一结论在统计上并不能通过t值显著性检验,因此,我们将放弃对这一结论的进一步解释。

4 结论和启示

中国长期以来出现了人口城镇化滞后于土地城镇化的现象,而促进两者之间的协调发展是中国推进新型城镇化的重点所在。以此为视角,我们综合运用了平衡数据和非平衡数据,构建了时间或个体的随机效应横截面时间序列模型,对全国除吉林省以外的三十个省市的相关数据进行了实证检验,主要得出以下几点结论:

第一,工业化进程的加快带来了城市建设用地的大规模扩张,但对人口城镇化所发挥的“吸纳效应”则相对有限,人口城镇化因而滞后于土地城镇化的发展。实证检验结果显示:各省市工业占比越高,人口城镇化滞后于土地城镇化的现象就越严重。虽然工业化进程的加快都将形成对土地和劳动要素的大量需求,但两种要素由农村向城镇转化的过程和结果却存在差异:一方面,工业化进程直接带来了城市建设用地的大规模扩张,从而促进了土地城镇化的发展;另一方面,工业化对农村剩余劳动力的需求,只是使大部分人群进入城市后从事“候鸟”式的迁移,而并没有带来城镇人口的大规模增长。

第二,地方政府对土地财政的依赖使其财政收支与城镇化发展存在反向变化关系,而后者又进一步加剧了人口城镇化与土地城镇化的失衡。财政收支与城镇化发展的关系表现在:财政收支水平与城镇化发展协调度具有反向的变化关系,即各省市财政收支水平越高,人口城镇化滞后于土地城镇化的现象就越严重。这一特征的出现源于地方政府对土地财政的长期依赖。由于能从土地的低价征收和高价转让中获取巨额的财政收入,地方政府财政收支水平的提高将进一步激励其推进土地城镇化,而对人口城镇化的推进则由于其带来公共支出的增加而相对缓慢,这一行为加剧了人口城镇化与土地城镇化的失衡。

第三,户籍管制是人口城镇化发展缓慢的主要原因,而政策的放松和制度的改革则能促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展。实证检验结果显示:户籍管制放松与城镇化发展协调度具有正向的变化关系,即人口城镇化滞后于土地城镇化的状况将随着户籍管制的放松而得到改善。这一结论对中国推进新型城镇化的启示在于:更大程度地放松户籍管制,以使农村剩余劳动力向城市的“候鸟式”转移转变为“定居型”转移,对于促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展具有十分重要的现实意义。

第四,农地使用期限的延长由于其所带来的“保障效应”而有利于人口城镇化与土地城镇化的协调发展,但效应的发挥应以完善的土地流转机制为前提。检验结果显示:农地使用权制度与城镇化发展协调度具有同向的变化关系,即农民对耕地的承包使用期限越长,其向城镇转移并定居的概率也就越大,人口城镇化与土地城镇化的发展也就越协调。这是因为农地使用期限的延长及所带来的土地稳定性的增强使得农民从土地承包中获得了更强的收益保障,因而坚定了其向城市转移的信心。其启示在于:促进农村剩余劳动力向城市的转移,应进一步延长其对耕地的使用期限,并在此基础上促进农地的灵活流转。

值得一提的是,地区开放度水平和城镇建设规模能够促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展,这是因为开放程度的提高能够吸引知识型和技术型人才向本地的转移,而这些人群也更易于跨越城镇户籍的门槛而成为推动人口城镇化的主要动力;城镇建设规模的扩大则能够发挥空间和产业的“吸纳效应”,提高流动人口向该地转移并定居的概率,这对于人口城镇化的推进无疑是十分重要的。不过,对于城镇规模与人口城镇化的关系,是城镇规模促进了人口城镇化的发展,还是人口城镇化的发展带来了城镇规模的扩大?这可能是一个“犹太效应”式的逻辑。

References)

[1]蔡继明,程世勇.中国的城市化——从空间到人口[J].当代财经,2011,(2):78-83.[Cai Jiming,Cheng Shiyong.Urbanization in China:From Space to Population[J].Contemporary Finance &Economics,2011,(2):78 -83.]

[2]国务院发展研究中心土地课题组.土地制度、城市化与财政金融风险[J].改革,2005,(10):12 -17.[Land Research Group of DRC.Land System,Urbanization and Finance Risks[J].Reform,2005,(10):12 -17.]

[3]周飞舟.分税制十年:制度及其影响[J].中国社会科学,2006,(6):100-115.[Zhou Feizhou.A Decade of Tax-sharing:The System and its Evolution[J].Social Science in China,2006,(6):100 -115.]

[4]陶然,袁飞,曹广忠.区域竞争、土地出让与地方财政效应[J].世界经济,2007,(10):14-26.[Tao Ran,Yuan Fei and Cao Guangzhong.Regional Competition,Land Grant and Local Finance Effect[J].The Journal of World Economy,2007,(10):14-26.]

[5]蔡昉,都阳,王美艳.户籍制度与劳动力市场保护[J].经济研究,2001,(12):41-49.[Cai Fang,Du Yang, Wang Meiyan.Household Registration System and Labor Market Protection[J].Economic Research Journal,2001,(12):41 -49.]

[6]Hertel T, and FanZ.LaborMarketDistortions, Rural-urban Inequality and the Opening of China’s Economy[J].Economic Modeling,2006,23:76-109.

[7]陶然,徐志刚.城市化、农地制度与迁移人口社会保障[J].经济研究,2005,(12):45-56.[Tao Ran,Xu Zhigang.Urbanization,Rural Land System and Migrant’s Social Security[J].Economic Research Journal,2005,(12):45 -56.]

[8]孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011,(1):28-41.[Sun Wenkai,Bai Chongen,Xie Peichu.The Effect on Rural Labor Mobility from Registration System Reform in China[J].Economic Research Journal,2011,(1):28 -41.]

[9]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012,(5):61-67.[Fan Jin,Zhao Dingtao.Harmony Measurement and Influence Factors of Land Urbanization and Population Urbanization[J].Economist,2012,(5):61-67.]

[10]Yang D.Knowledge Spillovers and Labor Assignments of the Farm Household[D].Chicago:University of Chicago,1994:1 -89.

[11]姚洋.中国农地制度:一个分析框架[J].中国社会科学,2000,(2):54-65.[Yao Yang.The System of Farmland in China:An Analytical Framework[J].Social Science in China,2000,(2):54 -65.]

[12]林毅夫.中国的城市发展与农村现代化[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2002,(4):12 -15.[Lin Yifu.China’s Urban Development and Rural Modernization[J].Journal of Peking University:Phylosophy and Social Sciences Edition,2002,(4):12 -15.]

[13]钟水映,李晶.经济结构、城市结构与中国城市化发展[J].人口研究,2002,(5):63-70.[Zhong Shuiying,Li Jing.Economic Structure,City Structure and Urbanization in China[J].Population Research,2002,(5):63 -70.]

[14]孙海鸣,赵晓雷.2005年中国区域经济发展报告[M].上海:上海财经大学出版社,2005:1 -200.[Sun Haiming,Zhao Xiaolei.China’s Regional Develop-ment Report in Year 2005[M].Shanghai:Shanghai University of Finance and Economics Press,2005:1 -200.]

[15]Akai N,Sakata M.Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth:Evidence from State-level Cross-section for the United States[J].Journal of Urban Economics,2002,52:93 -108.

[16]陆益龙.户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J].中国社会科学,2008,(1):149 -164.[Lu Yilong.Does Hukou Still Matter?The Household Registration System and Its Impact on Social Stratification and Mobility in China[J].Social Science in China,2008,(1):149 -164.]

[17]陈钊,徐彤,刘晓峰.户籍身份、示范效应与居民幸福感[J].世界经 济,2012,(4):91-101.[Chen Zhao,Xu Tong,Liu Xiaofeng.Household Identity,Demonstration Effect and Resident’s Happiness[J].The Journal of World Economy,2012,(4):91 -101.]

[18]田传浩,贾生华.农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究,2001,(1):112-119.[Tian Chuanhao,Jia Shenghua.Land Tenure,Tenure Security and the Development of Farmland Rental Markets:Theory and Evidence from Jiangsu,Zhejiang and Shandong Provinces[J].Economic Research Journal,2001,(1):112 -119.]

[19]Davis C,Henderson J.Evidence on the Political Economy of the Urbanization Process[J].Journal of Urban Economics,2003,53:98-125.

[20]Zhang K H,Song S.Rural-urban Migration and Urbanization in China:Evidence from Time-series and Cross-section Analyses[J].China Economic Review,2003,14:386-400.

[21]Fan C C.The State,the Migrant Labor Regime,and Maiden Workers in China[J].Political Geography,2004,23:283 -305.

[22]Roberts K D.The Determinants of Job Choice by Rural Labor Migrants in Shanghai[J].China Economic Review,2001,12:15-39.