我与书

2013-05-16刁斗

刁 斗

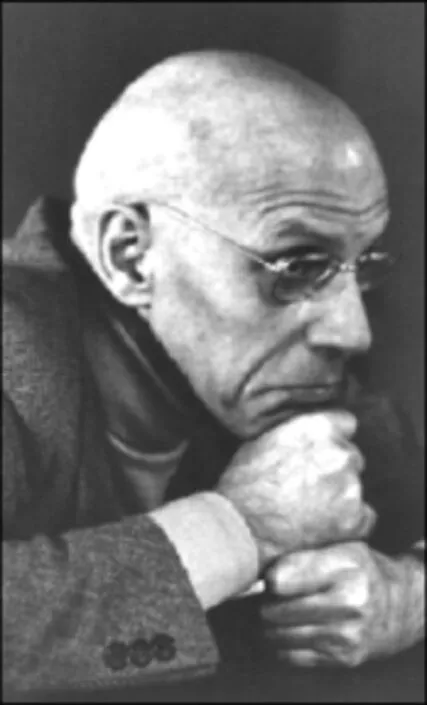

米歇尔·福柯

善饮者称:杯里乾坤大,酒中日月长。这话说得漂亮。我不善饮,只爱文字,不妨照猫画虎地也替自己升华一句:书里乾坤大,读中日月长。这舌学得不够漂亮,就那意思吧。

在我的长篇小说《证词》里,男主人公离家出走时,对他了解颇深的妻子给他写下了这样的忠告:“不论以后你干什么,我希望你都不要抛弃书。书这东西的好处在于:它既是你之外的别人、社会、世界,同时它又什么都不是。”这话也是我说给自己的。

我平时做得最多的事情,就是读书。一年中的大部分日子,我的生活都较为规律,甚至说单纯或单调也不过分:每天的时间,除了要在床上和饭桌前消磨掉一半,另一半,就用在了写作和读书上。我的颈椎病比较严重,不敢太久地伏案打电脑,这样,在写作与读书这两者中,分配给后者的时间就尤其富裕。经常有朋友在电话里问我在干什么,我总回答,读书呢,惹得朋友常起疑心,觉得我这人不大地道。谁都说刁斗写作的产量不低,可天天读书,小说都是什么时候写的?好像我是在用悠闲的读书掩盖辛劳的写作。其实我没有作秀的意思。我的生活,主要由读书和写作构成,这二者,同样要劳我筋骨耗我心血,但同样让我乐此不疲。我们不妨计算一下:一天写作七八百字,一年的产量就不该算低;而写七八百字,即使再加上思考和修改,也确实要不了太多时间。另外我也知道,别人在电话里问我干什么呢,那不过是一般的寒暄,我完全可以只回句没事儿也就行了;可我偏偏一本正经地告诉人家我读书呢,很容易被理解成我在装模作样地伪装高雅(假设读书高雅的话),未免矫情做作。事实上不是这么回事。我在电话里如实告诉人家我读书呢,一来是我的潜意识要求我对一个并非见不得人的事实应该做出准确陈述,二来呢,也是我对读书之举的那种喜欢,已经有点像传教士乐于见缝插针地广布福音了。我的活思想是,万一别人与我通话以后,能受到启发也找本书看,那即是我给了别人一个好的影响。我认为,这样的影响相当于行善积德。

我喜欢读书,不是坐在教室养成的习惯,也不是为了写作才发展出来的爱好;读书的乐趣,是少年时代的我继发现了自己奥妙无穷的身体奇迹后,所寻到的又一处快感源。我小的时候,家里别无长物,却存了几箱子书如同至宝,我受爸妈和姐姐影响,没事就到书本里玩乐一番,结果,三看两看就看上瘾了。

照理说,那会我爸去农村走五七,我妈去工厂三班倒,后来我姐也下乡当知青了,在我那大字不识的姥姥的监护下,我若顺势就茁壮成长为窃国的侯或窃钩的贼,也没什么不正常的。当时的学校不正经上课,我学习再好,也显不出比别人高到哪去;可我恰恰是个喜欢出风头的早熟男孩,既然在班级里学校中没有更多露脸的机会,那么跑到社会上去抽烟喝酒打群架,去奇装异服追女孩,便成了我出人头地的唯一方式。所幸的是,由于我已经染上了读书的瘾,读书的瘾又生成了我似是而非的道德感与羞耻心,我便没做什么过头的坏事,也就是积累了一些窃国窃钩的粗浅经验。与此同时,书还让我有了另一种觉悟,在一些与书无涉的情境之下,使我看到,书所辐射出来的力量有多么强劲。比如,我读的书多,打架时便能有类似“四渡赤水出奇兵”那样的计谋,令那些长我许多的“大哥”都高看我一眼,尊称我为“刁参谋长”;再比如,我读的书多,就可以夸这个女孩像“夜莺”,赞那个女孩似“玫瑰”,还能给她们讲白茹银环林道静的故事,于是女孩子们看我的眼神就经常能泪水汪汪含情脉脉,让我心旌摇荡很是受用。等到后来,我这个中学教育基本空白的人却靠读闲书考上了大学,还因为喜欢读导致了喜欢写并因为喜欢写而混到了今天这个得以穿暖衣吃饱饭的地步,这都得感谢书的恩惠。所以,我让读书的嗜好在我身上薪继火传地发扬光大,绝没有半点伪装高雅或矫情做作的成分。

我读书,主要是读各种小说,兼及文史哲类的其他著作,还有一些归属难定的杂籍异册。这么多年里,我从未感到过书源的枯竭,光我手头,可读之书就读不胜读。按说我年龄也老大不小了,可在我身上,为读书而废寝忘食的事仍时有发生。我读书,一般来讲目的性不强,既不是为了写作某个具体作品,也不是为了得到某种物质利益,更不是听从了某人的动员号召。比如读外语,它能解决我的职称问题,除了弄一虚名,工资也能再多一些,这理应成为我首当其冲的目的性阅读。可我觉得,读金庸读克里斯蒂更让我开心,而开心肯定比职称重要,所以我就不读外语光读金庸读克里斯蒂,不要职称光要开心。我这样描述自己,并不是要把自己打扮成个不食人间烟火的书呆子形象,我知道那形象没什么光彩,我也没想骗一顶“精神王者”的冠冕戴到头上,因为我根本就搞不清楚何者为王。我读书,完全取决于我的生理需要或心理需要,完全是为了刺激心脏。我的意思是,从青春期开始,对“激动”这种状态我就格外喜欢,它让我快乐让我舒服,我渴望那种骚动不安的神秘感觉能源源不断;而读书,恰恰是能持续地让我内心骚动灵魂不安的事情之一,它丰富了我尊重和爱惜自己宝贵生命的方法手段。

就此,我想说:读书是我的一大享受。但愿这样的表白不会被认为是我在往自己脸上贴金涂釉。

刺激心脏的办法多多,像我前边提到的,抽烟喝酒打群架,奇装异服追女孩,都能给心脏带来刺激,而我这人,也实在是个有刺激就能快乐舒服的人。但我前边还同时提到,读书也让我有了些道德感与羞耻心,并且逐渐地,书还帮我为自己确立了一整套较为成熟的生存原则,使我成了个很乐于在自我规范的框限下享受生命的人。这样一来,在我圈定的种种让我不至于逸出原则框限的享受方式中,读书自然就占据了重要的位置。但我必须强调一句,并非所有的书都能成全我的享受,满世界里,滥竽充数的书为数太多,它们只能降低人的欲望导致人的疲软。不过没人会因为空气中有细菌就拒绝呼吸,我眼前的滥竽再多,也不会干扰我的读书热情,要知道,多疯狂的采购员也不会买走商店里所有的货物。况且,一个能和书达成默契的人,起码也该算个聪明人吧,而聪明人,是不会受出版商的花言巧语与“护封评论家”的昧心之言所左右的,他能从感觉上就判断出某本书对他来说有无价值。

我从书里得到的刺激,是多方面的。除了有趣的观念和阐释那观念的有趣方式,除了好玩的故事和讲述那故事的好玩手法,常常一个标题,一个作者名字,一个句子,一个情节,甚至一段空白或一串星号,就能诱我深入其中。比如有一本叫《福柯:思想肖像》的书,它的书名就让我兴奋,这除了对传主福柯我略知一二并颇有兴趣外,“思想肖像”也对我心思。当年我爸是吃哲学饭的,我小时候受他影响,对做哲学学问的人大有好感,而哲学是由思想酿造的,我还曾一度想让自己的“思想”也能放之四海呢。现在旧梦依稀,我的“思想”如烟似雾了,可福柯的思想却凝成了“肖像”,我觉得我完全有理由让它伴我一段时光。再比如,有一个英国人的名字翻译成中文,可表现为“福特·马多克斯·福特”这样一种跌宕的形式,它呈现出来的回环顶针式的文字游戏特色,使我没法不对它兴味盎然。我一直以为,游戏文字是一种高级的智力活动,作为一个崇智的人,我写小说,理由之一就是我在对文字进行排列组合时,能感受到种种智性的妙趣。而现在,这个《好兵》的作者连名字都让我如此着迷,难道《好兵》还不值得我流连一番吗?“约珥拿起架子上的那件东西,仔细端详。他的眼睛涨疼。经纪人以为他没听见,又问:‘我们是否到后面看看?’就是做出了决定,约珥也不急于答复,他习惯在回答之前暂停片刻,甚至在回答诸如‘你好吗?’或者‘有什么新闻吗?’这类简单的问题时也是如此。好像话语是私人财产,不该轻易割舍。”这一段话,是以色列小说《了解女人》的第一自然段,它以一种压迫感让我呼吸急促。“她进来了,动作从容,庄重而不矫揉造作,小心翼翼,落脚轻盈(就像他所教导的),不拖泥带水而且谨慎沉着,迅速朝揉乱的床单和衣服瞄一眼,犹豫一下对自己说,不行,得再来。她进来了,动作从容,庄重而不矫揉造作,小心翼翼,落脚轻盈,不拖泥带水,既不手舞足蹈,也不摇头晃脑……”这一段话,是美国小说《打女佣的屁股》的开头部分,它用一种荒诞感让我神志迷乱……对不起,篇幅有限,我并不想靠无尽无休的抄录举例,来说明什么书或什么文字能给我的心脏带来刺激;我顺嘴提到上述作品,只是这几本书,刚好是我最近正读的,它们分别放在我的枕头边,书桌上,沙发旁,厕所里。

以色列作家拉莫斯·奥兹

书是一种妙不可言的精神结晶体,“它既是你之外的别人、社会、世界,同时它又什么都不是。”但说到底,读书的行为,也不过是一种平凡质朴的个人爱好,与喜欢养花或喜欢喂鱼没什么不同。我之所以不谈养花也不谈喂鱼,是因为我既不养花也不喂鱼,我只读书。可话说至此,有一个小小的悖论又凸现了出来,不管我读书多么没有功利用心,我的话,也还是有些难以服人:毕竟我是写小说的。好在这一点我早想到了,我想用一句题外话来提出反问:写小说,难道就是件功利的事吗?照我的理解,写作也如养花喂鱼,同样是平凡质朴的个人爱好,其纯粹度,应该与阅读的纯粹度有相等的标高,因为它们首先都属于为了满足个体生命需要而外化出来的刺激性行为。倘若阅读和写作不能给我们自身带来生理心理的骚动不安,不能让我们心脏的悸动传导出快感,那么写作也好,阅读也罢,岂不都成了没有色情滋润的婚姻生活。所以,在我这里,由于阅读和写作还有符合我生存原则的歌哭悲喜和苦辣酸甜,都已经成了刺激我生命的基本元素,这时若说我的阅读与我的写作有这样那样的互动关系,我也可以首肯认同。