精神中空 大师横行

2013-05-14杨时旸

杨时旸

多少欺骗以信仰之名?无论欺骗的手段多么拙劣,无论有多少人冷静旁观之后向盲从的人们揭露真相,但深陷其中的人们永远不为所动。“大师”从来都有存在的土壤,比如当下的或者之前多年间被奉为神明的诸多“大师”们,或许他们是政商勾结的掮客,是当地政府不愿触动的利益来源,但对于更多的普通盲从的信众们,却是因为深刻的心理危机。

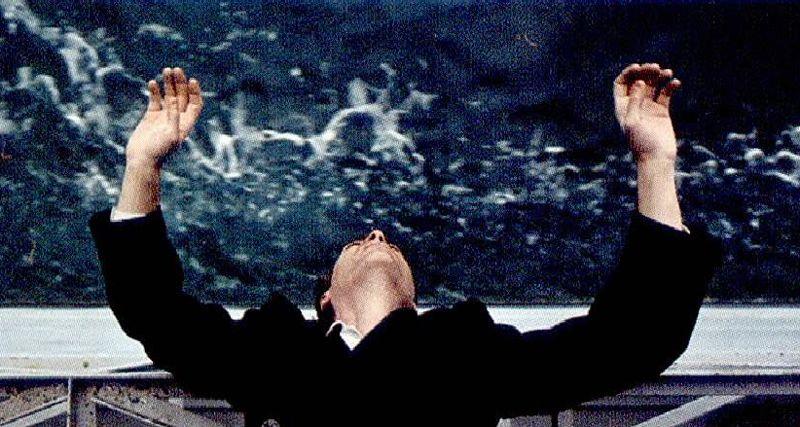

《大师》这部影片描摹了美国战后人们精神中空而导致的大师横行,与中国的当下时空不同,而精神根源却如出一辙。

战争结束了,弗莱迪的生活似乎也一起结束了。作为一名士兵,弗莱迪在二战中付出了一切心力,面对正常生活,他不知所措。军队为他安排的心理治疗潦草而无效,他开始自我调适。弗莱迪找了一份摄影师的工作,每天穿着西装,站在充斥着人造场景的购物中心,给一个个重新恢复生机的中产阶级家庭留下矫揉造作的影像。客人们无聊、虚妄的笑意里也日益映照出弗莱迪自己空洞的内心。他无处安放的狂躁与这个突如其来的战后盛世格格不入。一次与客人的斗殴后,他放弃了这份工作,来到一片菜地与外国移民一起劳作。为了逃避现实,他开始酗酒、斗殴,不久被人们逐出了团队。他在空旷的菜地上拼命奔逃,四周旷野无人,只有他粗重的喘息,他的奔逃成为了一个命运的侧影,在空旷的时代中为自己寻求一条精神出路。

无处可去的弗莱迪闯入了一艘游轮,第二天酒醒后,他被带到一名中年男人面前。肥胖的男人有着掌控一切的气场。他为弗莱迪做了一次心理测试,一步步逼向他脆弱的内心,他开始对这个男人产生信赖。弗莱迪被留了下来,他发现所有宾客都称这个男人“大师”。他在众人间卖弄言辞、讲述故事,像一个矫揉造作却能捕获人心的演员。他创立了一个名为“源教”的教派。弗莱迪成为了大师的跟班,与大师一家踏上“传教”的旅途,从纽约到费城,一路上都有中产阶级的信徒重金接待。大师依靠低劣的催眠术和似是而非的心理分析获取人们的信任,他号称自己甚至能治愈某些类型的白血病……

导演用弗莱迪和大师两个人的故事描摹了整整一代人的精神图谱。1950年代的美国从二战中抽身,战争的创伤、对各种主义的恐惧、被广泛宣传的核威胁以及对于未来的不确定都让人们浸泡在生存焦虑与严重的不安全感中。所以人们宁愿将自己的精神世界托管出去,寻找暂时的安宁。电影中的故事与中国的当下相比,或许时代与社会背景完全不同,但是大师横行的土壤却极为相似。人不仅需要丰富的物质生活,同样需要安放精神。当下的中国,极端的物质主义造成了单向度的成功学标准以及随之而来的精神中空。人们得以享受肉身的愉悦却无法找到精神的安宁。所以受过多年无神论教化的人们却轻易地相信了一个个声称有着特异功能的大师,无论他们的骗术多么拙劣。对一个大师的揭露并不能阻挡下一个大师的产生,对于科学的信仰,对于宗教真正的理解而非实用主义的态度,对于未来的安全感以及真正独立思考的能力,才是破解大师符咒的解药。

电影中的弗莱迪最终离开了大师。他不再需要一个虚妄的精神寄托。这是一个人精神成熟的标记,但并非每个曾经迷失的人都能找到自己的方向。尤其是在一个精神纷乱的时代。

与《大师》题材相近的影片:

《信徒》

根据真实事件改编的影片。居住在纽约的犹太青年丹尼曾是希伯来语学校的高材生,但在学习过程中他不断对《旧约》以及本民族的信仰产生质疑。他的疑问令校方不知所措,最终将其开除。丹尼自此对犹太同胞由爱生恨,他开始有意识地接触新纳粹团体,并最终成为3K党中的一员……

《驱魔》

律师艾琳接到一桩官司。一名神父由于用驱魔仪式来治疗女孩艾米莉的重病,使得艾米莉耽误了最佳治疗时间。一边是基于科学和证据的审判,一边是对宗教的坚信。法庭上,一场宗教与科学之争展开了。

《宗教的荒谬》

美国电影明星兼脱口秀主持人比尔·马赫携摄制组走访了天主教、基督教、摩门教、科学教派、拜大麻教、犹太、穆斯林等不同信仰宗教的圣地和代表人物,与这些教派的领袖进行了一场场机智狡黠的交锋。

《敌基督者》

一对夫妇痛失幼子尼克。这件事给他们以莫大的打击,也让这段原本便矛盾暗生的婚姻走向崩溃边缘。妻子久久沉浸悲痛中无法自拔,身为心理咨询师的丈夫希望弥合破裂的婚姻。他们决定前往森林小木屋中缓释心情。但夫妻俩没有找到渴望已久的光明,反而堕入更加无边的黑暗……