抓小偷

2013-05-14鲍尔吉·原野

编者按:青春是葳蕤绚烂的夏花,青春是悠扬动人的欢歌。尽管时光荏苒,青春易逝,但每个人都有过不一样的流金岁月。近期,我们约请了一些知名学者、媒体人、专栏作家,撰文回忆自己的中学时代,和广大读者朋友们一道分享他们的青春之歌。我们将从第14期开始,连续刊发,敬请大家关注。

鲍尔吉·原野,蒙古族,中国作家协会会员,辽宁省作家协会副主席。出版长篇小说《露水旅行》,散文集《原野文库》等著作48部,作品收入沪教版、冀教版、鄂教版、蒙教版、人教版大、中、小学课文,读者遍及海内外。

中学对我来说跟“学”没关系,因为那时我们不上课。赤峰二中那时叫赤峰市第八人民子弟学校,它是一个大院子,是一个聚集大量青少年、有教室但不学习文化课的地方。当我们坐在教室里的时候,教员给我们读毛泽东的著作,读报纸的社论。每一节课都有一位工人师傅背着手从窗边走过。他穿洗白的工装,戴绿色军帽,表情讥讽。那时候,学校和各个年级的领导都是工人。我们学校的“统治者”是赤峰建筑工程一公司的工人。

没错,这是“文革”年代。它贯穿了我的小学和中学时光。那时候,主流意识形态认为,所有的知识都会妨碍青少年的革命性,当时的口号是“知识越多越反动”。这是时代背景,无此背景衬托,会让我下面的经历显得不真实。我不想把那个时代荒诞化,那样有违良心,还是如实记录好。

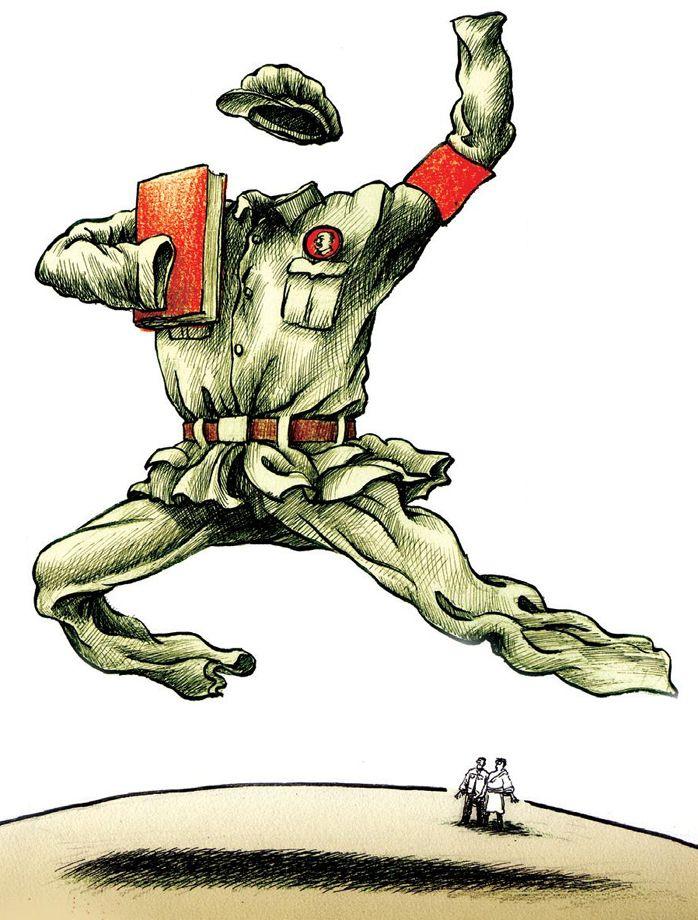

我先说加入红卫兵的事。成为红卫兵,是我们中学时代最大的事。红卫兵全称“毛主席的红卫兵”。其政治地位至高无上,与解放军、工人阶级并列,可以骑在地主、富农、资产阶级分子头上作威作福。全中国的中学生与大学生一夜间自动变成红卫兵,佩红袖标,但有一个前提——他们的父母必须是革命分子。这就是我的灾难所在,我父亲是“大叛徒”,被关押在监牢,所以我入不了红卫兵。我每天晚上都做梦加入一次红卫兵,在狂乱的心跳里双手接过红袖标,每一次梦醒之后都因为双手空空而落泪,入红卫兵比识字重要得多,比一切都重要。

政策给我们这些可怜的小孩提供了一条出路。一般说,反动家庭的子女如果检举父母的“反革命罪行”,可以加入红卫兵。我家后院一个地主的儿子检举他爸把屁股坐在报纸的毛泽东照片上,就在锣鼓声中加入了红卫兵,而他爸被抓进了监狱。或者抓到一个美国、苏联、日本、台湾特务,也可入红卫兵。实在不行,抓住一个小偷也勉强可入红卫兵。

我和同学吴柿子研究多次,认为第一条太缺德,第二条太艰难,第三条可以干。吴柿子因为他爸曾留学苏联导致他和他哥吴萝卜、他姐吴白菜都入不了红卫兵。

抓小偷?是的,这是一条金光大道。我们扭过小偷的双臂把他押送派出所之后,理所当然就成为光荣的红卫兵。

小偷在哪里?估计在百货大楼,我们管他们叫“掏包的”。赤峰市当年有两个百货大楼,其一就叫百货大楼,在三道街;其二叫四门市百货大楼,在我们上学的路上。

吴柿子和我每天放学后都待在四门市百货大楼里面盯梢小偷。我们熟悉百货大楼的每一个柜台,熟悉每个柜台里的每一种商品及其价格。一次,有人买自行车的轴碗,售货员找半天说没货。吴柿子马上说轴碗在一楼西大厅南侧西数第二个柜台第三层左起一个5寸白碟子里,定价0.19元。

当然我们不为卖货,而是在抓小偷。我们俩目光炯炯地观察一切顾客,我们盼着有人将食指和中指偷着伸向别人的衣袋,但没有。我们在收款处旁盯着交款人的一举一动。太急人了,他们只交款,却不偷别人的东西。吴柿子说,这样不行,咱俩到80岁也入不上红卫兵,小偷太狡猾了,咱们要研究他们的长相。

对!我说,坏人长相就像坏人。我们在一楼门帘子边上见到一个人,他长着一口大黄牙,走路瘸,屁股一翘一翘,这样的人走到哪里都像一个坏人。他果然阴险,走两步,掏出一个纸条看看,把纸条揣进裤兜再走。当他走过一排柜台之后,再拿出纸条看。吴柿子说:他不仅要偷人民群众的东西,还要偷百货大楼的东西,要不看纸条干吗?吴柿子说话时,眼睛冒出吓人的怒火。我攥紧铁拳告诉他:擒获他时,别忘了把他的纸条搜出来。

此时,这个不知羞耻的瘸子把纸条递给了医药柜台的售货员。啊?他自首了?售货员看了看纸条,递给他一小瓶红药水,瘸子交钱后拿着药瓶走了。吴柿子问售货员:纸条上写的啥?售货员爱答不理地说:红药水。

破灭了,我们的理想一个接一个破灭。我们跟踪了瘸子、秃子、戴墨镜者、独眼龙、脑袋长疮的人、穿花棉裤的男人、镶金牙者、双手放在衣袋不拿出者、点头哈腰的人、流哈喇子的人、近视却不戴眼镜的人、走路时突然伸手在裤裆里抓痒者、一直打嗝的人、操外地口音的人……我们跟踪了我们认为的所有坏人,却没发现他们偷钱包。吴柿子认为他们提前发现了我们才没敢下手,他们肯定是坏人,我认为有道理。3年中,我们在百货大楼一无所获,后来终于发现了一个盗窃者,但不是在四门市。

那天傍晚,百货大楼打烊了,我和吴柿子回家。走到土产公司边上,从墙头突然跳下一个人,脖子上挂一个挎包。见到我们,他撒腿就跑。吴柿子喊:“站住!”那人像中了邪一样一动不动。吴柿子说:“转过来。”那人慢慢转过身。吴柿子又喊:“包里是什么?”那人把包里的东西“哗啦”倒在地上,“扑通”跪下了。包里倒出来几根牛羊骨头,是土产公司从牧区收来的。

“饶命,饶命。”这人40多岁,头一直往地上磕。

“偷骨头干啥?”吴柿子问。

“我妈要死了,想尝尝肉味,我偷点骨头给她熬汤。”

这人跪着,两手拄地,像一条狗。我俩相视一乐。再看他穿一件单衣裳,领子磨开绽了,这是寒冷的冬天。他脊骨痩得像车轮从衣服里支出来,白头发似头上沾满雪花。他妈想尝肉味?这些发黄的、带泥土的骨头上有肉味吗?吴柿子看看我,我看看吴柿子,我们不知如何是好,转身走了。走远后,我回头看那人,他起身跑了,没敢拿走地上那一堆骨头。

直到“文革”结束,我和吴柿子谁也没入上红卫兵。