王懿荣及其书法艺术研究

2013-04-29王子微

王子微

文敏公王懿荣是我家乡烟台福山的先贤。他是清末著名的金石学家、收藏家、书法家,甲骨文的发现者。八国联军入侵北京,他担任团练大臣,率众抗敌,兵败后投井殉国。他发现甲骨文的丰功伟绩和不畏强暴、以身殉国的崇高民族气节,让他成为后人敬仰的“甲骨文之父”,民族英雄。其实,王懿荣还是书法造诣颇深的书法家,正是上述盛名,让人们忽略了他在书法领域的成就。

王懿荣的书法艺术,在清末已颇负雅名,关于他的书法,清同治状元、东阁大学士陆润庠曾评论:“询不愧一代伟人, 即其书法一端, 刚健清华, 无美不备, 亦实足以传世。”① “无美不备”可能略显溢美之意, “足以传世”则绝非赞词。光绪进士、民国政要徐谦在王懿荣手札题记中写道:“若公者,本不籍书法以传;抑若公之书法,又奚可以弗传。”②王懿荣是书法家,同时在金石文字、收藏鉴赏、考据论证等诸多方面成就斐然。他的书法典雅富贵,雍容大气,沉着痛快,正是其人品、学养、眼界、气节等综合因素的酝酿。因此,研究王懿荣的书法艺术,就应该从其“学、才、志”等多方面入手进行全面诠释,在这诸多板块上,寻译其书法意蕴,才能顺理成章而不失偏颇。正如刘熙载在《艺概》书论中所言:“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已。”“书如其人”,读其书而观其人,诚哉斯言。

一、传统文化的熏陶、独特的艺术禀赋、特殊的政治地位和人文环境等诸多因素的优化整合,酿成王懿荣书法艺术的高品位和丰富的内涵。

王懿荣(1845年?1900年),字正儒,又字廉生、莲生,山东福山(今烟台市福山区)人。光绪六年(1800年)进士,官至南书房翰林、国子监祭酒、京师团练大臣,时人称其为“太学师”。谥号文敏,《清史稿》有传。

王懿荣出身于一个典型的世代官宦的书香门第。仅在清朝二百多年的时间里,福山的王氏一族就出了六名翰林,二十四名进士,五十八名举人,“列翰林者先后五代”,可谓科第绵绵,堪称佳话。王懿荣的祖父王兆琛,是进士、翰林,他精通经史,尤长于文字音韵学。王懿荣的父亲王祖源以道德文章著称,酷爱金石古籍。王懿荣就在这样一个家学渊源的环境里成长。

光绪六年(1879年),王懿荣参加顺天乡试,中试第三十一名举人,第二年,又会试连捷,再经朝考,以第一等第三名的成绩入选翰林院庶吉士。他的座师是名重朝野的翁同和和潘祖荫,他们都非常推重赏识王懿荣的博学多识,时谓“既回翔三馆,绵历十年,中朝言学者,自吴县、常熟外,惟公丰采隐然,负时众望”③。支伟成在《清代朴学大师列传·王懿荣传》中写道:“公为学不分汉宋门户,殊笃好金石文字。与潍县陈编修介祺商订古文书疏,往还不绝。潘文勤及常熟翁尚书咸推之为博学多识。”对他的学问才识颇为推许。

纵观王懿荣仕途经历,无论国史馆协修、翰林院侍读、南书房行走还是国子监祭酒,都非学富五车、博古通今者所能胜任。而在他的一生中,曾三任国子监祭酒,已经打破了明清两朝国子监任职的惯例,足见其学识渊博。国子监祭酒,除传道授业,答疑解惑,质对经史,宣讲纲常之外,习练书法也是不可或缺的重要内容。作为国学先生的王懿荣除了要满腹经纶,还必须有居高临下的书法修养,才能应付裕如、指导学生。针对太学生的书法要“誊卷出色”的实用目的,王懿荣提出了“谨严规矩,工致美观,一笔不轻佻,凡撇皆含蓄”,“作一字须含十二意”,“预想字形,令其平稳;意外生态,令有异势”等要求。④在这样的理论指导下,学书者最终觉不应该只能写出圆、光、黑的馆阁体。

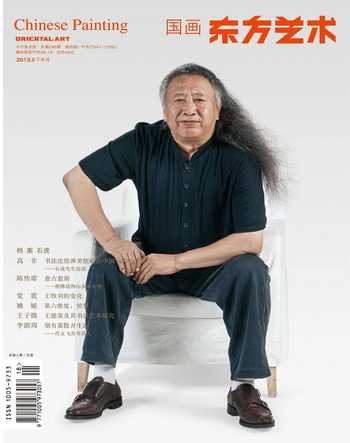

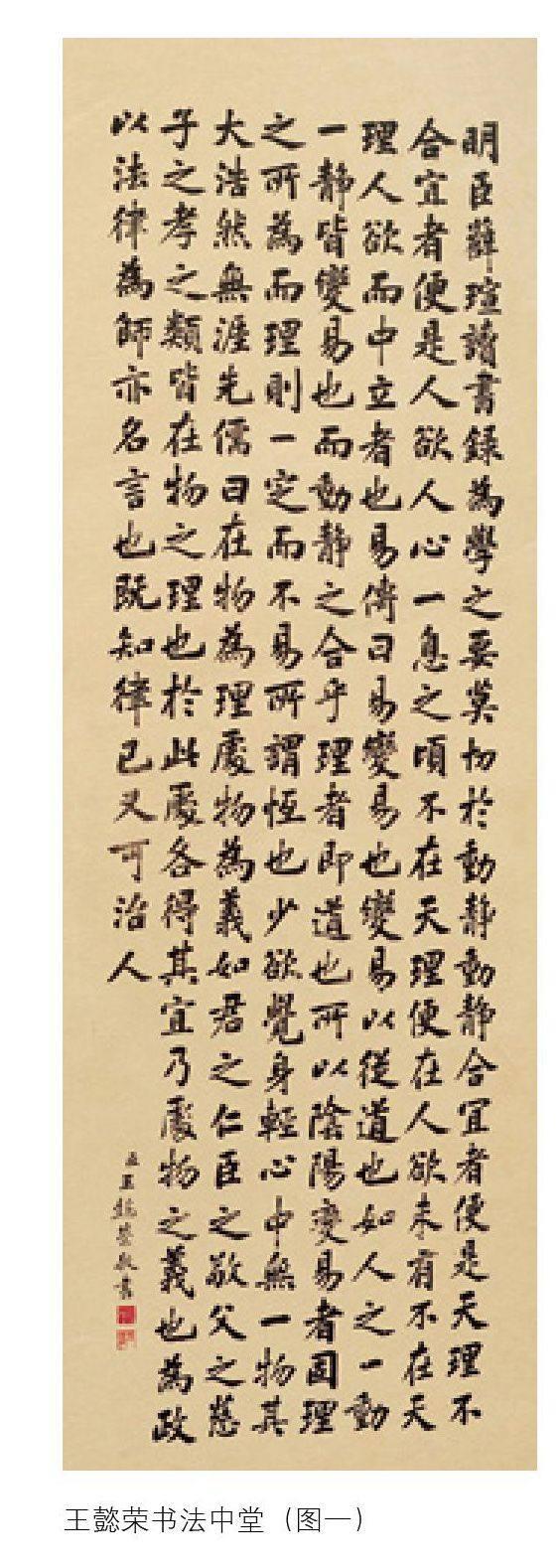

王懿荣还有一个身份是南书房行走,那时南书房供职对文墨方面要求很高,要精通经史,能释疑辩难;要书法高明,堪恭代御笔;要博学多识,善鉴定书画古玩。而这几个方面又为王懿荣所兼擅。王懿荣在南书房的公事,并不轻松,仅书写而言,誊写公文,恭代御笔,日极其多。其书法多为宫殿庙堂、典章记载、表牍题勒所用,故多为行楷体。观王懿荣的行楷作品,其书写风格以正为宗,应规入矩。用笔端正方严,一丝不苟, 点画含蓄, 墨色温润, 平稳匀称, 有雍容的气度和不激不励的风致。可以说,魏晋的凝重,颜书的端庄,李邕的神韵,融合成了王懿荣的醇厚儒雅、绵里藏针的行楷书法特色。其书法尽管性情流露不明显, 但绝不是整齐如算子的奴书。(图一,王懿荣书法中堂,现藏于北京故宫养心殿)

《大朗和尚封号碑》是王懿荣楷书的另一面貌。这是他三十七岁时的作品。碑文近六百字, 每字约六公分, 洋洋洒洒, 极有气魄。字体雄浑劲秀兼而有之,是他前期的代表作。碑中每字的横画,或加粗,或拉长,增加字的厚重感,使字形富有变化,平添些许隶意。竖画有的贯上穿下,提领一字精神;有的藏锋回收,使得骨力劲挺;有的收锋着力顿挫,增加拙朴。撇捺舒展饱满,如长枪大戟,畅汗淋漓,气满神足,显示出浑厚的书法功底。

王懿荣的行楷,颇受李北海、苏东坡的影响,他在光绪二十一年七月(1895年)的一幅墨迹中写道:“余始得李邕书,不甚好之。然,疑邕有书名,自必有深趋,及看之久,遂知他书少及者。得之最晚,好之尤笃。譬如结友尹始也,难其合也。必久后,乃从邕书得法。”王懿荣的行楷书受李北海的影响一目了然,然北海书似不被当时的书家所取,王懿荣则独取北海、东坡,从李、苏二家反观魏碑,求其“和而不同”的意趣,形成自家面目。

二、深厚的金石学功底,丰富的收藏和扎实的鉴赏能力,验证于王懿荣的书法上,体现出魏晋碑版与唐宋气息相互融会贯通,金石气与书卷气互为映照生发。

青年时代的王懿荣即对金石古物抱有浓厚的兴趣,为搜求文物古籍,他的足迹遍及山东、河北、陕西、河南、四川等地。他在《病起即事书示同人》诗中写道:

廿年冷宦意萧然,好古成魔力最坚。隆福寺归夸客夜,海王村暖典衣天。

从来养志方为孝,自古倾家不在钱。墨癖书淫是吾病,旁人休笑余癫癫。

王懿荣数十年如一日,对文物古籍孜孜以求,每有所得,虽“典衣”、“倾家”在所不惜。从青铜鼎铭、书画砖泉到古籍版本、石刻古玉,王懿荣无所不收,他的一生中,收藏了大量重要文物,许多都是同类文物中的精品。诸如南朝碑刻《刘怀民墓志》、《九成宫》、《孔宙碑》、《乙瑛碑》、《智永智永千字文》等拓片,均不可多得。他收藏的宋拓本《圣教序》曾被明末清初著名书法家王铎称为“帖中之帝”。

王懿荣的收藏,并非仅仅为了收藏赏玩。 他每得一器一物,必察其渊源,考其价值,解奇释疑,同时考证年代,补证经史,而且多有创见。他在广泛搜研金石文物的基础上,编著了《汉石存目》、《南北朝石存目》、《求阕文斋文存》、《古泉精选拓本》等重要金石文字学著作,给后人留下一份宝贵的文化遗产。

王懿荣作为一位有造诣的学者,以他丰富的收藏和研究,推动了传统金石学研究向“古器物学”阶段的转变,为中国近代考古学的形成积累了大量的资料。而甲骨文的发现,与王懿荣学识素养,尤其是金石学方面的高深造诣,有着直接而又密切的关系。

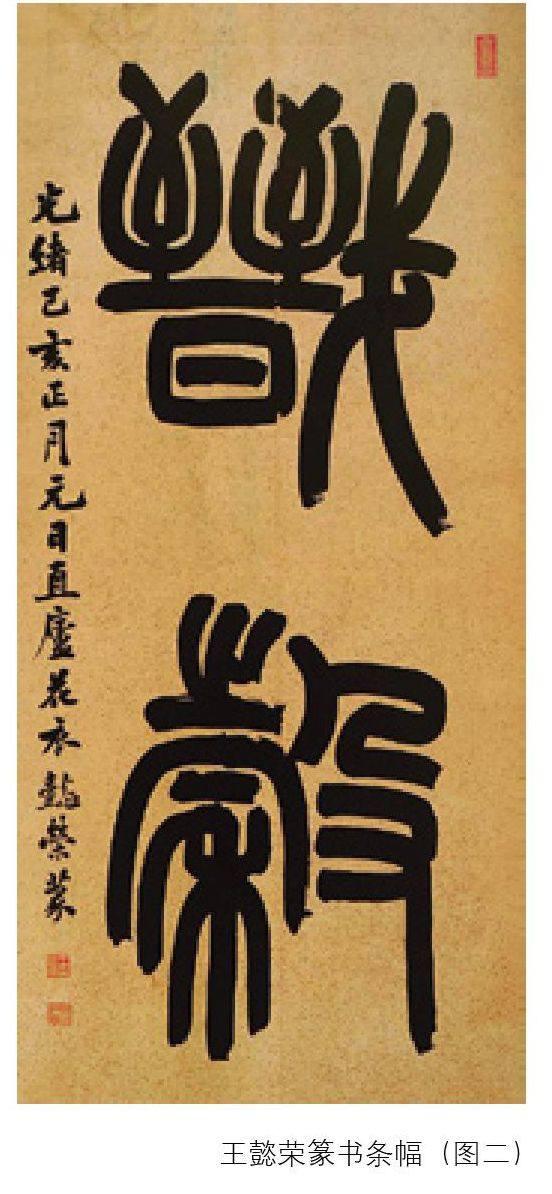

欣赏王懿荣的篆书,最能品味到其中的金石气息。他的篆书以“ 三代” 、秦汉为宗, 参以邓石如笔意,杀锋以取劲折。其书写于光绪辛亥年的“ 戮谷” 二字(图二),用笔老辣,起笔逆锋藏头,笔末凌空收势,致使每个点画皆圆头方尾,力足而气沉。另一类作品则大有《天发神谶碑》的遗意。其书起笔方重,沉着奇伟,用笔方劲,转折处则外方内圆,气势雄健奇恣,凌然不可侵犯。王懿荣的隶书取法《礼器碑》,传世作品不多,书写凝重朴拙,庄重大方,笔法富有变化, 拙中见巧, 一字一奇,非斤斤于蚕头燕尾辈所能望其项背。

三、忠贞耿直的品格,忧国忧民的思想充盈于王懿荣的书法中,让我们看到了书家的醇厚正直和凛然正气,折射出王懿荣崇高的人格魅力。

王懿荣的一生,身处国家内忧外患、清政府风雨飘摇之际,他始终以国家天下为己任,心系社稷,忧国忧民。光绪二十一年一月(1895年),当甲午战争的烟火蔓延到自己的家乡胶东时,王懿荣寝食俱废,心急如焚。毅然上疏,回籍兴办团练,抵御倭寇。甲午战争失败后,王懿荣曾写《偶感》诗一首,义愤填膺,气贯长虹。诗中写道:“岂有雄心辄请缨?念家山破自魂惊。归来整旅虾夷散,五夜犹闻匣剑鸣。”“念家山破”, 悲愤交集,直透出作者忠肝义胆的国士情怀!

光绪二十六年六月(1895年),八国联军入侵北京,危难之际,王懿荣受命担任京师团练大臣,办理京师团练事宜。此时的京城,人心浮动,危机四伏。腐败无能的清政府更是无心恋战。身负圣命的王懿荣不肯懈怠,他殚精竭虑,勤劳王事,“往往夜漏三下,未即就眠,心力交瘁,殆难言喻”⑤。

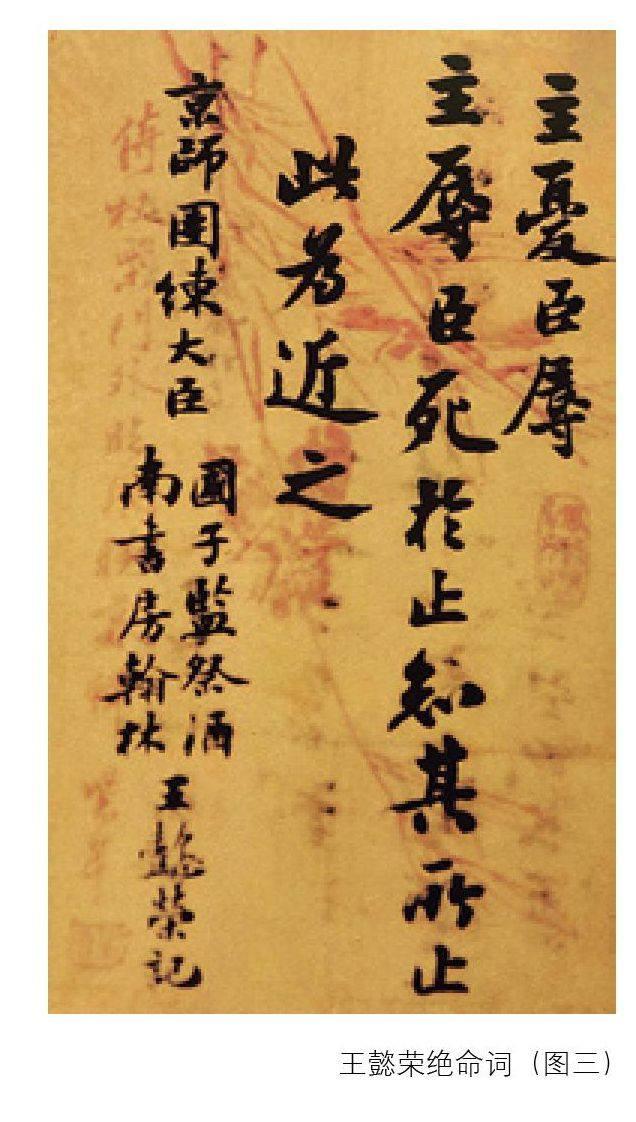

八月十五日,北京城破,面对不可挽回的败局,王懿荣万念俱灰,他对家人说:“吾义不可苟生!”随即写下了绝命词:

“主忧臣辱,主辱臣死,于止知其所止,此为近之。”(图三, 王懿荣绝命词,现藏于北京故宫博物院)

书罢绝名词,王懿荣毅然服毒坠井,从容赴难,年方五十六岁。绝命词用楷书写在一页信笺上,书写从容不迫,一如平时;书法庄严雄厚,浩气凛然,神明不乱,视死如归!

晚清著名书法家郭兰雪曾评论王懿荣的书法云:“福山王文敏公书法不名一体,故意盎然,其行楷工秀,只时无两,抑其行间含有一种严正不屈之气,为尤堪宝贵也。”⑥

在诸多的书法形式中,王懿荣的信札最能表达他的性情,在一页书札中,忽隶忽楷,忽行忽草,颇有“行笔来风云”之感,是他浸淫于笔墨情趣中亦谐亦庄的情感流露。在八国联军攻打北京之时,王懿荣曾给远在湖广的张之洞写过一封长信,泣涕求援。书信落笔如铁杵,沉郁顿挫。他在信中写到:“此一千百人,赤手白战,即有钱也无处筹买。公能稍为捐置否?”其苍凉无奈、忧国之情跃然纸上。信中他抱定必死的决心,说“鲰生一命,何足道哉!”其披肝沥胆的浩然气概感天动地,令人动容。

注释:

①吕伟达:齐鲁书社 《王懿荣集·附录》,第630 页。

②吕伟达:齐鲁书社 《王懿荣集》、《论王懿荣书法》,第619 页。

③吴士鉴著 《王文敏公遗集序》。

④马宗霍辑文物出版社《书林纪事》,第335页。

⑤黄海数字出版社 《王懿荣先生书作集·附录<王懿荣年谱>》, 第191页。

⑥转引自郭兰雪《跋〈(王懿荣)与李子丹书札〉后》。