苏涛城市新水墨:狂欢与私欲的建构与消解

2013-04-29刘晗

刘晗

苏 涛

一九七八年,生于山东。

二○○七年,毕业于天津美术学院中国画系,获学士学位。

二○○九年,毕业于天津美术学院中国画系,获硕士学位。

现工作生活于天津。

参加主要展览:

二○○四年,『第十届全国美术展览·天津展区』 (天津博物馆)。

二○○八年,『第三届中国北京国际美术双年展』(中国美术馆)。

二○○九年,『第十一届全国美术展览·天津展区—天津市美术展览』(天津汇泰艺术中心);

『叙事中国』第四届成都双年展(成都现代艺术馆);

当代艺术院校大学生年度提名展(北京今日美术馆)。

二○一○年,二○一○『生存、和谐、美好』上海世博会中国美术作品展览(无锡博物馆);『维度』中国美术作品展 (天津港博览馆)。

二○一一年,『艺林新蕾』天津荣宝斋新秀推介邀请展(天津荣宝斋);

『以心接物』全国艺术院校硕士生博士生展览(深圳美术馆、国家画院美术馆)。

二○一二年,『与时俱进的水墨中国』 中国当代水墨巡展(韩国釜山,中国国家汉办、孔子学院总部主办)

一切坚固的东西都烟消云散了,在喧嚣的城市中,沉重的肉身在舒压解愁之际亦是难以抵抗撕心裂肺的呐喊伴随的震颤。浓墨清水搅拌下的世界不再只泼洒向清远幽静的山水之间,转而移步至人间集体和个人生活缩影的投射。

在苏涛的城市新水墨中,集体广场狂欢所表现的拥挤焦躁的步调,在无意识的散漫与游离中不断被放大,个人私欲的隐语流露出的自我性格张力与面对他者入侵时恐慌与畏惧感盘旋上升。

广场喧嚣淹没之下的塞壬歌声

我们在大庭广众一片和谐之下,却各有各的心事。杜拉斯的小说《广场》暴露了人群密集之地,人们行为外表下隐藏的情绪,他们嘴角上扬,赞美来之不易的好天气和美好时光,内心却始终充斥着对追求功利生活的摇摆不定,苏涛的系列作品《后工业时代》即是出于现代人对生活的恐慌,后工业时代的大氛围之下,对机械的观照大于对人本身情感的观照,顾左右而言他的轻蔑,对爱情仅仅局限于摆出一种姿态,与他者保持着一种身份而灵魂却游历于心之外的逃逸和逍遥。

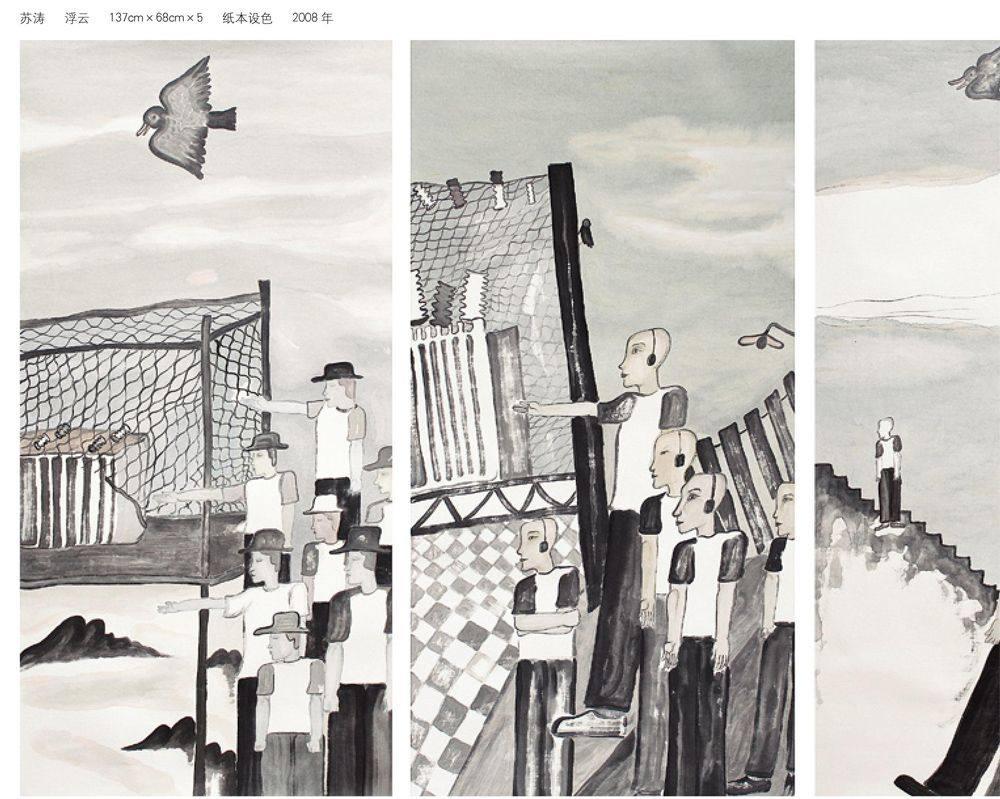

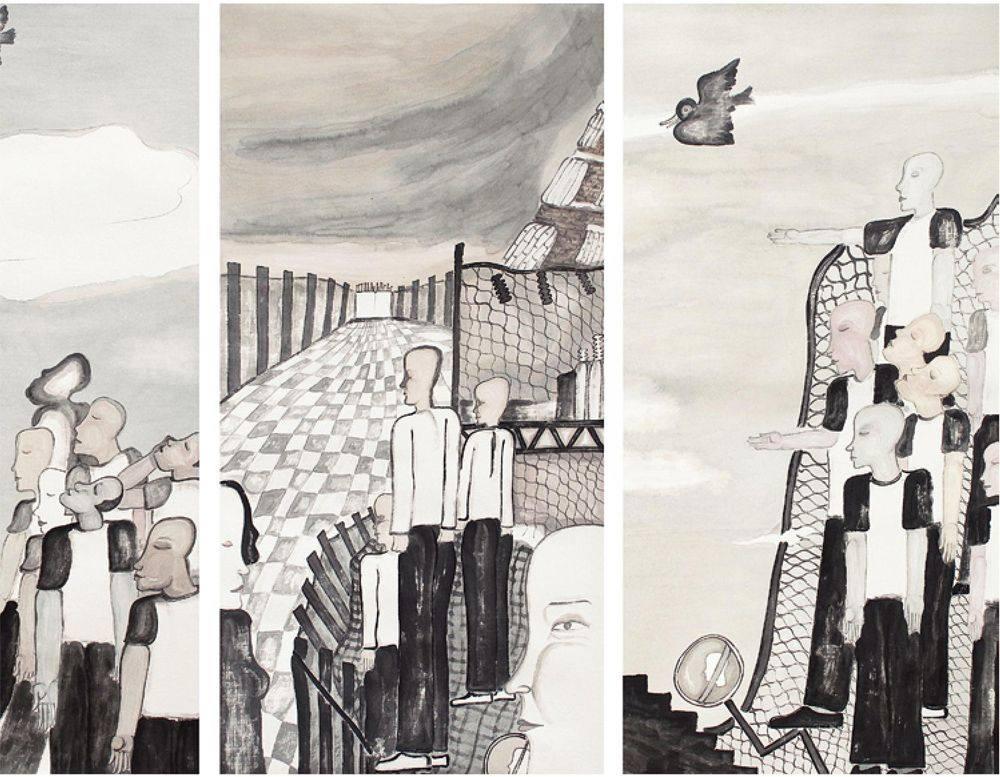

肉体消解为空壳,留下的阴影似乎是对他本体实在的怀念。《浮云》中人们被束缚在铁丝网围栏之中,沉浸耳机极限音量下即是对外界声音的消解,像塞壬的歌声,召唤他们建立自我意识为上且惟一的世界。时空定格之下,飞鸟的存在见证了不同角度沟通失效之下的反作用。失语症的大肆泛滥,浮云的虚无意象指向了人云亦云、姿态一致乏力的无能现场。

《空夏》即是对意识虚无主题的延续,不同身份的人聚众围观流露出的集体无意识,墨色欲扬先抑的表现,沉重墨色描摹之下的个体跳脱画面抢镜的居中,正契合了混沌之下个人意识的强势突围,季节的回归,万物生发启迪了人对本真存在的还原。不仅是代表不同社会阶层的姿态,或享受悬浮于上游随风而舞的喜乐,或踏平土壤反思生存的真谛,在七月流火之际卸掉赘余的修炼。

从群居狂欢到个体情感的初露峥嵘

我们以己微薄之力建起的城市,最终反倒被波涛汹涌的欲念冲垮得破败不堪。都市与自然与心墙相隔,鳞次栉比的钢筋水泥构置的是曾经对文明的诉求,殊不知通达文明的路程必然隐藏着一段压抑史。苏涛以“都市”为名描摹出现代人在城市间的自我迷失,渴望融入社会又难以从中找寻坐标的亚存在状态。

久在樊笼里,复得返自然。机械工业时代,每个人有着相似的面孔,互相复制着难以磨灭和注销的生活节奏,因为我们唯恐落后于他人,心怀成为社会弃婴的忐忑。本雅明所言的机械复制时代灵光的消逝,正是当下精神缺失的惨状,在标准化、有节奏的重复之下,艺术成了它们的抵抗者挣扎的惟一利器。

《都市生活》旨在表现规训之下的密集人群焦虑症候,然而《都市山林》为他们开辟出了一条破茧而出,也是以创作者发出的呐喊,由此钻探出放逐个体的通道。不自知的欲望被时间瓜分之下所剩无几,瞳孔烙印上的印记关乎当下情感的刹那开显,犹如灵光转瞬即逝。在身体被工业化的机械操纵,手无缚鸡之力的文明人看倦了眼前的风景,忘乎所以遗忘生存的本真的来龙去脉时,建立乌托邦,在理想国里细数情感的归属。

笔峰回转间无言的隐晦私语

以黑白灰为主的新水墨画利用“障眼法”,旨在塑造一种交叉的空间感,在不断分析、解剖以及拼贴对象后,创造新的母题。在苏涛的新城市水墨画中,这种特质更加凸显,系列作品《面孔》通过单纯的曲线与堆积的图形构建出人与人之间的复杂关系,构图上反映出克莱夫·贝尔(Clive Bell)所说的一种“有意味的形式”,明暗与氛围均俯首称臣让位于线与形的构造,空间和时间在画面之外都得到了延展和持续,简洁的造型感以理性的观念压倒情感与感性,颇具毕加索立体主义的性格气质。

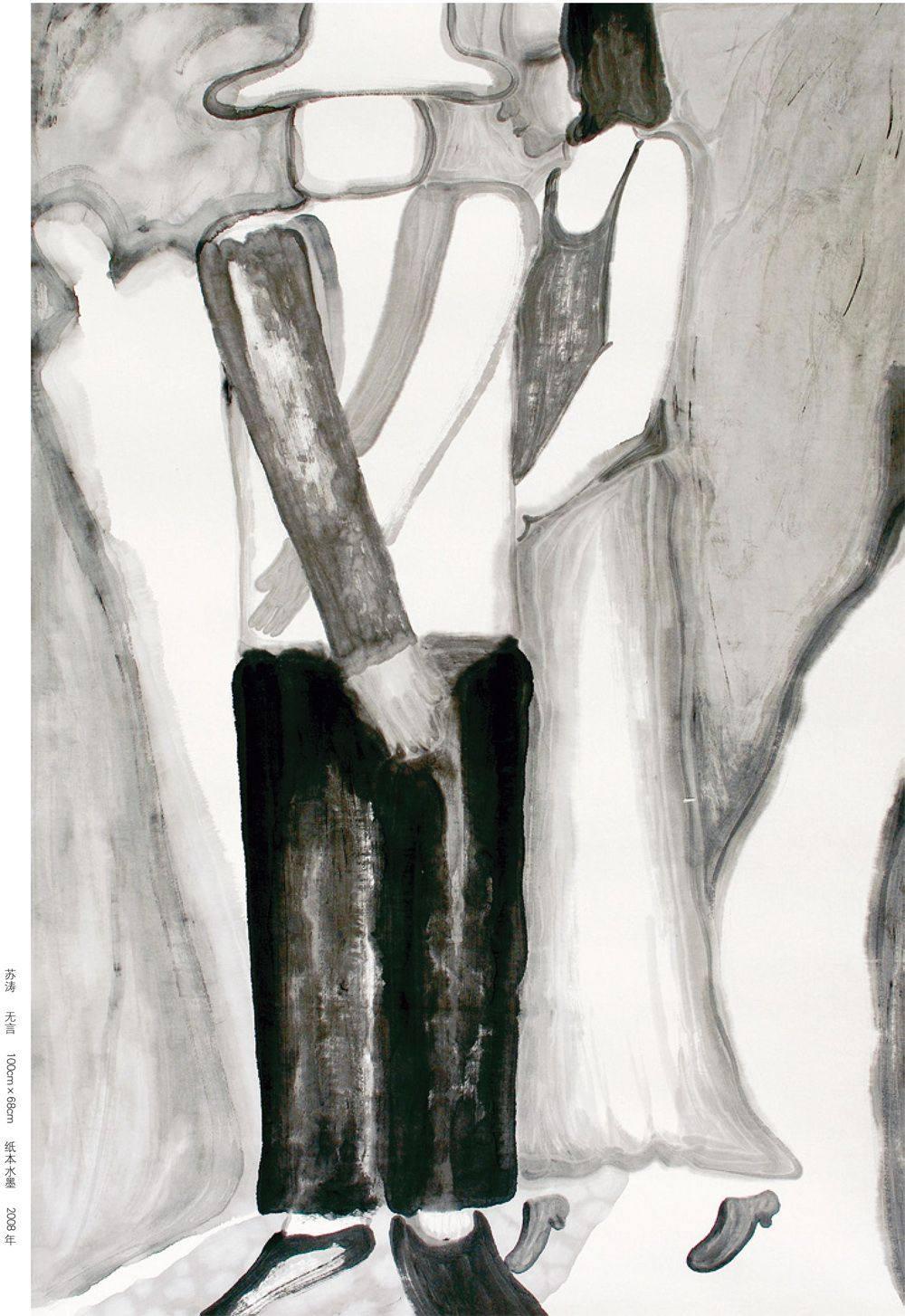

如果说《面孔》直指见棱见角的尖锐个性以及人际间的博弈与角力。系列作品《人生舞台》则试图在墨色的润畅和干涩之间寻找平衡,辅之以洇染的自然特质,柔化了人与人之间过于紧张的关系,在苍冷中寻得一丝暖意,彰显出一片足以张扬个性的天地,《无言》和《岁月》就是个人化解情感危机的最佳阐释,怀着欲说还休的心态入戏,却欲言又止,时间的流转和空间的变换埋葬了情感的腐朽与陈规束缚之下的顺从。

苏涛的作品频现“空”、“无”、“浮”,明显指向后工业时代人的虚无状态,事实上,在尼采还未宣布“上帝死了”之时,人们就早已陷入这种状态难以自拔。如果说逃脱城市之悲是背离现实的疮疤,那么美就是面朝肉体的乡愁。《无助的告白》将私语中的言谈消解为无言晦涩的私欲,语言符号被抛弃之后,对个人意识的探索便达到了顶峰。弗洛伊德认为,每个人都显示出与自身性别相悖的另一种性别,并且与这种异于自身的性别特征相混合。苏涛解构了潜意识中男、女两种性别对立,将情感的选择和性爱的依靠播撒为一种身份的识别。事实上,在狂欢与私欲的建构与消解之后,对于如何存在、生存的方式、各种关系的体认,我们还不知所措,但却把传递无言的密码作为存在和确认关系的惟一默契。