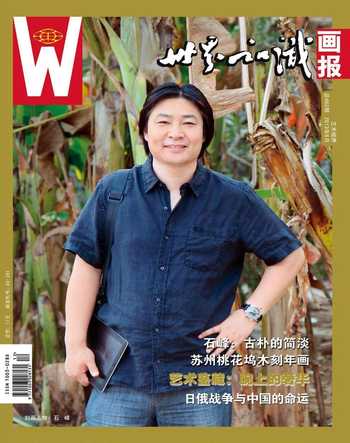

东方古艺之花

2013-04-29陈雷

陈雷

Taohuawu Woodblock New Year Prints of Suzhou is a unique art form in Chinese colorful traditional folk art,which first made during the Ming Dynasty and reached a high point in the early of Qing Dynasty. It is characterized by full composition, exaggerated shapes, flowing lines and bright colors, and has strong local style and national features. With high historical, artistic and practical values, it was honored as “the flower of oriental ancient art”.

苏州桃花坞木刻年画在我国丰富多彩的民间传统艺术园地中,是一朵鲜艳夺目的特有艺术品种。它具有较高的历史价值、艺术价值和实用价值,被世人誉为“东方古艺之花”。2006年5月,苏州桃花坞木刻年画入选第一批国家级非物质文化遗产代表名录。

据传世实物看,苏州桃花坞木刻年画起源于明代,至明末清初达到鼎盛。当时,年画作坊多达50多家,主要分布在苏州城外山塘街和城内桃花坞一带。代表作品有《姑苏阊门图》、《三百六十行》、《姑苏万年桥》、《山塘普济桥》、《百子图》、《一团和气》、《瑞阳喜庆》和《花开富贵》等,年产量达百万张以上,行销全国各地,与天津杨柳青年画被称作“南桃北柳”,同杨柳青、潍坊杨家埠年画并称为我国“三大木版年画”,闻名中外。

400年来,人们用桃花坞年画美化生活环境,增添节日气氛,表达思想情趣和对美好未来的追求,年画成为家家户户新春佳节的缀美之物。从现有的桃花坞木刻年画上,还能看到当时年画铺的名称,如张星聚、吕云台、宏泰、王荣兴、陈同兴、吴锦增和鸿运阁等。在画幅上署名的有:桃坞主人、桃溪主人、墨浪子、墨林居士和周梦蕉、何俊元和嵩山道人等。

桃花坞年画的特点是一版一色,构图丰满,造型夸张,色彩鲜艳,线条流畅,富有装饰性和朴实感,具有强烈的地方风格和民族特色。其内容丰富,取材广泛,有人物、山水、花鸟、时事新闻,还有戏文故事和民间传说。

苏州桃花坞年画尺幅规格多样,常根据民众生活习俗和居住环境而定。就年画的开张而论,有全张(整张)、对开、三开、四开、八开和十二开不等。另有中堂、屏条和斗方之类。式样有横式、竖式两种。除门画成对,戏文故事有上下两幅外,一般均为单幅。

门画通常贴于门上,大门上贴武门神:神茶、郁垒,秦琼、尉迟恭等;二门上贴文门神:天官赐福、财神进宝等。堂屋、房门上一般贴吉祥人物门画:福、禄、寿三星、麻姑献寿、刘海金蟾和神虎等。中堂悬挂于堂屋正面墙上,为整张纸大小,裱成立轴形式,两旁配以对联,内容有吉祥喜庆图案、福禄寿三星、和合二仙,也有山水花鸟等题材。屏条有春夏秋冬四季风景,梅兰竹菊花卉等为装饰居室之用。斗方则贴在蛋面、灯面上或用于食品、水果篓包装,以增加其装饰广告效果。

苏州桃花坞木刻年画的制作技艺,继承了明代一版一色的套印方法。一幅年画作品,从构思创稿到完成,必须经过画稿、刻版和套印三道主要工序,有的还需人工着色、敷粉、扫金、扫银和装裱等,有些精致的年画作品一天只能套印二三十幅。

然而,近代以来,桃花坞年画的发展却历尽曲折。鸦片战争以后,由于西方的印刷术(石印)输入我国,受“月份牌”之类的新年画冲击,桃花坞年画的市场逐步缩小,主要销售被迫转入农村,开始衰败。太平天国时期,山塘街的市面被清兵焚毁,年画铺和年画刻版也全被烧尽。虽有部分年画铺迁到苏州阊门内的桃花坞一带继续经营(苏州年画(姑苏版),也因桃花坞而得名),但没落之势已成定局。抗日战争时期,很多作坊相继歇业和停产转行,大部分艺人改行,桃花坞年画面临人亡艺绝的境地。

直到1949年后,桃花坞年画才获得了新生。50年代初,苏州市文联把散失在民间的艺人组织起来,挖掘、搜集、整理、印刷了100多种旧版年画在全国各地展览和宣传。但是“文革”期间,桃花坞年画又被斥为“封建迷信品”,导致100多种旧版竟堆放在露天全部烂毁。

改革开放以后,桃花坞木刻年画社重新恢复,研究会成立。桃花坞年画在全国年画评比中连连获得殊荣:1982年《水乡风貌》先后荣获中国轻工业部优秀创作奖和江苏省工艺美术百花奖;1985年,张晓飞的《比绣艺》在第三届全国年画展荣获三等奖;1988年,张晓飞的《水乡四季图》在第四届全国年画展获二等奖;1993年,张晓飞的《水乡元宵》和段文海的《水乡军民抗洪图》在第五届全国年画展分获一、二等奖。

苏州桃花坞年画还拥有广泛的国际影响。明清时期,苏州是我国南方海外贸易的主要城市,桃花坞年画随商船的来往,远渡重洋传入日本,对日本的浮世绘版画产生了很大影响。小野忠重在《中国的版画》一文中说:“中国的年画感动了日本浮世绘版画家,是良师益友……浮世绘的新构思无不以此为参考。”康熙三十二年(1693年),英国卡姆培夫尔到日本江沪旅行搜集到了一些苏州桃花坞木版年画带回英国,藏于英国博物馆中,其中有《花卉》、《蔬菜图》20多幅。1949年以后,苏州桃花坞年画相继在国外展出,为增进各国人民的友谊和文化艺术交流做出了新贡献。进入21世纪以来,每年仍有世界各国的学者、旅游者慕名前来参观访问苏州桃花坞年画社和博物馆并选购作品。

桃花坞木刻年画不仅是一部书写了600多年的手工艺术宝典,更是一幅展示民俗风情、人文历史和社会风尚的生动画卷。它博采中西,为清代中西方艺术交流史书写了绚烂的一笔。它扎根民间,蕴含着丰富的吴地文化民俗内涵,拥有浓郁的江南地方特色。它无意间成为历史的记录者和城市的文化基因,是苏州地区不可再生的宝贵资源,也是我国文化宝库里璀璨夺目的一颗明珠。