浅谈无障碍设计在广州地区公园中的应用与发展

2013-04-29张卫红宋文伟

张卫红 宋文伟

摘要:随着社会老龄化的加快,为了使公园的环境更能满足老年人游览、休闲的需要,文章以广州地区公园为例,分析各类人群的需要和特殊性,归纳了无障碍设计中空间的主要处理手法和主要设施的细节处理方式,营造充满爱与关怀、同时又安全、方便、舒适的现代生活环境,从而体现无障碍设计“以人为本”的特质。

关键词:无障碍设计;公园;人性化设计

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1671-2641(2013)04-0000-00

随着社会的发展,对日常活动进行人性化考量受到了前所未有的重视;人性化设计的主要目标是为人们提供更舒适、高效、便利的生活。同样,关于人性化方面的园林建筑设计也受到关注和得到更周全的考虑。社会老龄化已成为了当今世界的普遍趋势,无障碍设计的理念应运而生。我国于80年代中期开始在这方面作出努力,发布了有关无障碍设施的通用图集(88J12)。照顾老年人与残疾人的无障碍理念从初期只涉及部分医院、学校、火车站等大型公共设施,至今已延伸到各类园林设计中[1]。本文主要通过对广州地区的公园的无障碍设计进行探讨,为园林中更合理的无障碍设计提供借鉴,使之更好地体现以人为本的理念并为人们提供便利的服务。

1 公园进行无障碍设计的重要性

公园通常是指一些供公众观赏和休息游玩的公共区域,以其环境幽雅和景色优美为人们所喜爱,是老年人们和孩子们乐于前往的场所。

无障碍设计为行动不便的老年人、残疾人等群体参与社会生活创造了条件。公园细致而人性化的无障碍设计可帮助特殊人群顺利到达不同景点,欣赏公园优美环境。从更深层次的意义上来说,公园无障碍环境的建设水平和普及程度,也是社会物质文明和精神文明的具体体现;对提高人的素质、培养全民公共道德意识和推动精神文明建设等都具有重要的社会意义。

2 无障碍设计与景观的结合和应用

2.1无障碍设计与出入口、道路的景观结合

出入口和园路是公园中使用最为频繁的构筑物。因场地条件及设计需要,通常出入口位置与外部地面会存在一定的高差,此时无障碍坡道宽度应不小于1.2 m,坡度应控制在1/12以内,两边设置扶手;坡道的上下两端应留有1.5 m×1.5 m以上的水平地面,以便轮椅使用者停留及转换方向,同时地面应采用防滑材料;为照顾有视觉障碍的游客,应设置字迹清晰的牌匾以提示盲道,以及相应的盲文信息牌等。如广州越秀公园主入口的门柱上设置的信息牌,售票处的电子屏幕显示公园信息,为游人提供完善的服务(图1)。

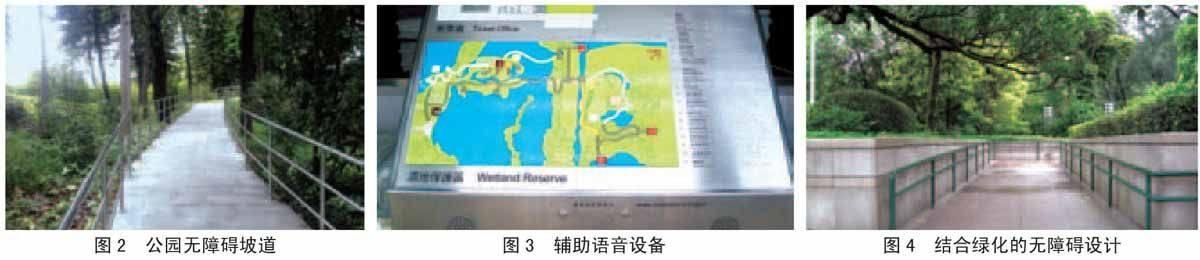

由于老年人、残疾人等特殊人群的行动存在障碍,所以应该考虑如何进行空间组织能让他们更多地参与游园活动[2]。因此,规划中应该确保至少有一条平坦、快捷、舒适的无障碍通道连接出入口和园区各景点,尽可能使他们能到达每个场所,以提高这部分人群在公园游赏的全面性与积极性。园路应尽可能做到平坦无凹凸,宽度通常在1.5 m以上;园路坡度一般不应超过1/20,以保证乘坐轮椅者与步行者可以错身而过,实现园路通行的舒适性,例如广州雕塑公园内通往山顶主景区的林荫坡道(图2);应在高差大且设有台阶的位置设无障碍坡道,台阶与坡道可并设,以供人们选择。场地允许的情况下,坡道坡度应不大于1/12,单段长度不宜大于9 m,超过9 m的坡道应在转角处设置休息平台,平台宽度不小于1.5 m;若场地受限制,坡道坡度为1/10~1/8的时候,其水平长度、坡度、扶手设置都要符合相关规范要求。为方便轮椅通行,坡道应设计成直线型或折返型,不宜设计成弧形;在高差过大的情况下,应设扶手,园路应平整、无过大缝隙、不光滑[3],如广州雕塑公园及云溪生态公园内的无障碍设计。在特殊情况下,弧形无障碍设置也可通过精心设计与施工技术的相互结合,来达到使用要求,如广州云溪生态公园主入口两侧与市政人行道相连接的弧形无障碍坡道。由于使用要求较高及施工难度较大,弧形无障碍坡道在设计时须慎重。

另外,主要园路也应设置盲道,盲道应避开垃圾桶及电线杆等构筑物及设施,照顾存在视觉障碍的游客。对于存在听觉障碍、嗅觉障碍的特殊人群,也要给予足够的照顾,可通过语音设备为他们提供便利 (图3) 。

2.2无障碍设计与活动区域的景观相结合

公园是老年人重要的社交场所,应该多创造便于交往的空间,诸如活动、聊天、纳凉的场所。在这些活动场所设置健身康乐设施,既可增加老年人、残疾人的参与性,也增强了公园的社交功能。出于安全考虑,健身活动设施应平滑、无棱角,或以厚海绵等软材料包裹;可供轮椅使用者使用的设施宜设两种高度;设施旁应有文字、盲文与图片的使用说明。

2.3无障碍设计的绿化美化

出于安全考虑,无障碍通道、盲道旁的绿化不宜种植带刺、会落果、有分泌物下落的植物[4],绿化植物需定时修剪,以免过度生长影响栏杆、无障碍通道的使用。植物造景宜采用较低的视点,同时可通过芳香植物的芬芳、声音等非视觉效果营造出可供盲人欣赏的景观环境。为避免老年人因暴晒而产生身体不适感,宜在广场、通道种植遮阴性强的植物,营造舒适的游园环境,如广州云溪生态公园主入口广场边无障碍设计(图4)。

2.4设施小品无障碍设计

园内的各类设施小品,如扶手、座椅、标识牌、洗手台等,也是无障碍设计必须考虑的内容。为提高老年人与残疾人游览时的安全性与舒适性,在高差过大的园路、坡道、台阶、观景平台上都需设置扶手,扶手应连续且质地圆润,方便扶握。坡道、园路、台阶应设计高0.65m和0.85 m的双层扶手,以方便儿童、老年人、轮椅使用者与身高较矮的人使用,扶手末端应平行地面向外延伸一小段距离,以弧形延伸到墙边或地面,扶手下宜设置高50 mm以上的安全挡台,以增加安全性[5]。如广州云溪生态公园入口处及中山纪念堂内的无障碍坡道设计。

由于老年人、残疾人比一般游客更容易疲累,主要园路两侧的坚实地面应设置休息长椅(图5)、轮椅停靠的平台[6]。长椅与地面的连接必须牢固,宜结合扶手与靠背设计,方便老年人与残疾人身体移动、休息。为方便轮椅使用者用餐,户外餐桌应留有700 mm以上的净高空间,以方便轮椅使用者靠近;同时餐桌附近的矮凳之间宜留有放置轮椅的宽度。在饮水处、洗手台位置,则需密切结合轮椅使用者与儿童的高度及使用舒适性进行设置(图6)。

3无障碍设计的发展

3.1基于功能要求的形体美化

虽然现在大部分公园已在规划建设中考虑到无障碍设置问题,但基本只停留在发挥功能要求,并没有真正将之与景观融为一体。如何把无障碍设施打造成景观的一部分?应在符合无障碍设计的尺度和功能需求的前提下,结合创新的艺术美学理念,通过改变形态、材质、色彩、质感肌理的变化,设计出新的无障碍硬件措施,根据场景需求,设计时结合主题、深究造法、融形于景。同时,可以把波打边与盲道结合起来,这样既不至于使盲道在场景中显得突兀,又可发挥无障碍设计的功能。现在无障碍设计的栏杆常常由钢管组成,仅有功能性,鲜有考虑到立面的景观效果,而如果把艺术性的几何形体与栏杆外侧结合在一起,则可以显著加强设施的景观效果。

3.2基于美感的功能优化

为了让老年人更容易识别,公园内的标识牌上的字应字迹清晰,字体颜色与底色对比明显(图7)。为照顾视觉障碍人士,标识牌应附盲文、语音说明;同时在标识牌上辅以图形说明的方式,让使用者不会因语言能力、文化程度原因而无法辨识。在一些危险处,警告标识宜配以声音警示加强作用。另外,在残疾人专用的无障碍设施上应设立清晰的标识,以免被一般游客占用,如广州雕塑公园内立于地面的不锈钢标识,中山纪念堂内地面上用马赛克拼贴的无障碍标识。

3.3无障碍设施通用化

从残疾人过去的不便出行,到今天的方便出行,这已是无障碍设计的一大进步。但在特殊照顾残疾人与老年人的时候,虽然方便了行动,却在无意中暗示了他们的残障,容易造成心理负担,因此造成他们虽能出行,但积极性不高的结果。将公园无障碍设施通用化,可以使公园无障碍设施不仅只服务于残疾人,同时也可以使普通游客受益,这样不仅可以提高设施的使用率,还可以弱化残疾人受到歧视的不适感,避免他们产生隔离感和挫折感,在游园中获得平等对待的感觉。残疾人士的社会地位和人生价值得到较充分的肯定,展现出“人道主义”新思潮的价值和魅力。从现在的出行不便、不积极出行,到未来的方便出行、乐于出行,如何逐步建立一个不分年龄、体格、生理、心理而让所有人都能方便、无差别地参与到游览活动中的无障碍通用化游园,是未来园林无障碍设计的主要发展方向。

4. 结语

随着社会老龄化的加快,公园的无障碍设计在行业内越来越受到重视,社会也会大力尊重、支持该课题的发展研究。如何把无障碍的功能与景观特色更好地结合起来,在满足无障碍功能的同时,使公园景观达到更好的效果,在方便残疾人出行、参与活动的同时,更体贴其心理,是今后公园园林无障碍设计的主要课题,有很大的发展空间。

参考文献:

[1]刘连新,蒋宁山.无障碍设计概论[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2004.

[2]陈挺.园林中的无障碍设计探讨[J].中国园林.2003(3):57-58.

[3]江海涛.道路和建筑无障碍设计图说[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[4]周文麟.城市无障碍环境设计[M].北京:科技出版社,2001.

[5]丁成章.无障碍住区与住所设计[M].北京:科技出版社,2004.

[6]凤元利.论城市无障碍环境的建设[J].安徽建筑工业学院学报.2006(6):108-110.