探究中国古典园林艺术中“一池三山”的起源

2013-04-29吕正平李宾

吕正平 李宾

摘 要:“一池三山”作为中国仙苑式皇家园林的经典山水格局,起于秦、成于汉、传承于后世各朝。其源起与秦汉求仙活动密切相关、又承载着帝王向往仙境的情感诉求,是中国理性思想中天、地、人和谐的真实呈现,具有珍贵的文化与艺术价值。

关键词:皇家园林;仙境诉求;一池三山;起源探索

中图分类号:TU098.4

文献标识码:A

文章编号:1671-2641(2013)06-0000-00

“一池三山”是根植于中国传统文化,在东方园林特别是皇家园林中具有代表性的山水创作手法,通过人工的掇山理水再现东海仙山的风光意境,是浓厚的古典意识形态和思维特色的体现,是帝王求仙思想的重要载体以及仙苑式皇家园林的主要特征之一,对中国自然式风景园林的诞生与发展有深刻影响,颇有追根溯源的意义。

因其特殊地位和价值,“一池三山”在各类建筑、园林著述中多有出现,其文化源头或演变历程亦多有研究。但历代园林留存下来的东西本就极少,该部分又多作为皇家园林的支撑内容,其起源发展过程中的因果关系及文化内蕴却少见剖析。本文在参阅史料的基础上,联系秦汉时期的求仙活动与文化思想,试对“一池三山”的起源进行探寻。

1 雏形——仙山传说与秦始皇的求仙活动

“悲时俗之迫厄兮,愿轻举而远游。质菲薄而无因兮,焉托乘而上浮?”这是《楚辞·远游》中的一句,也是战国时代社会动荡,人如浮萍、苦闷惆怅的心理写照。在这个由奴隶社会向封建社会转轨、旧制度与原始信仰破裂、思想解放、百家争鸣的时代,受原始山岳崇拜的影响,满足人们逃避现实与超脱幻想的神仙、仙境传说在民间广泛流传,其中最具代表性的就是作为中国神话两大源头的昆仑神境与东海仙山。

相比起源更早的昆仑神境,东海仙山的传说在秦汉更为流行,也成为贯穿这一时期求仙活动的主要对象。这其中既有受到秦和汉(楚)在开疆拓土、接驳海洋后文化扩张的影响,也是古人对自身与客观世界不断认识、发展的结果。三辅黄图注文中对东海仙山有详细描述:“瀛洲,一名魂洲。有树名影木,月中视之如列星,万岁一实,食之轻骨……三山统名昆丘,亦曰神山,上有不死之药,食之轻举” 。

随着仙山、不死药等各类传说的流行,神仙思想与求仙热潮在世间广泛蔓延,燕齐方士(燕、齐两国临近渤海,正是仙山传说的发源地)成为贵族阶层中不死方术的鼓吹者,《史记·封禅书》中就有燕齐君主遣使求仙遇海中神山、仙人的事迹:

“自威、宣、燕昭使人入海求蓬莱、方丈、瀛州。此三神山者。其傅在勃海中,去人不远;患且至,则船风引而去。盖尝有至者,诸仙人及不死之药皆在焉。其物禽兽尽白,而黄金银为宫阙。未至,望之如去;及到,三神山反居水下。临之,风辄引去,终莫能至云。世主莫不甘心焉。”

秦始皇灭六国后,建立起中央集权的封建帝国,尽收天下之书,悉招艺能之士(儒生、方士),命其献策献药以兴太平、拾人心,又受燕齐方士影响改正朔、易服色、推终始五德之传 ,此后秦代方士愈多,围绕帝王的投机行为亦更加活跃,从而对帝王的求仙活动产生了深刻影响,封禅巡海也不再仅为昭示皇权、巩固领土,而逐渐以寻仙访药为重要目的:

“及至秦始皇并天下,至海上,则方士言之不可胜数。始皇自以为至海上而恐不及矣,使人乃赍童男女入海求之。船交海中,皆以风为解,曰未能至,望见之焉。其明年,始皇复游海上,至琅邪,过恒山,从上党归。后三年,游碣石,考入海方士,从上郡归。后五年,始皇南至湘山,遂登会稽,并海上,冀遇海中三神山之奇药。不得,还至沙丘崩。”

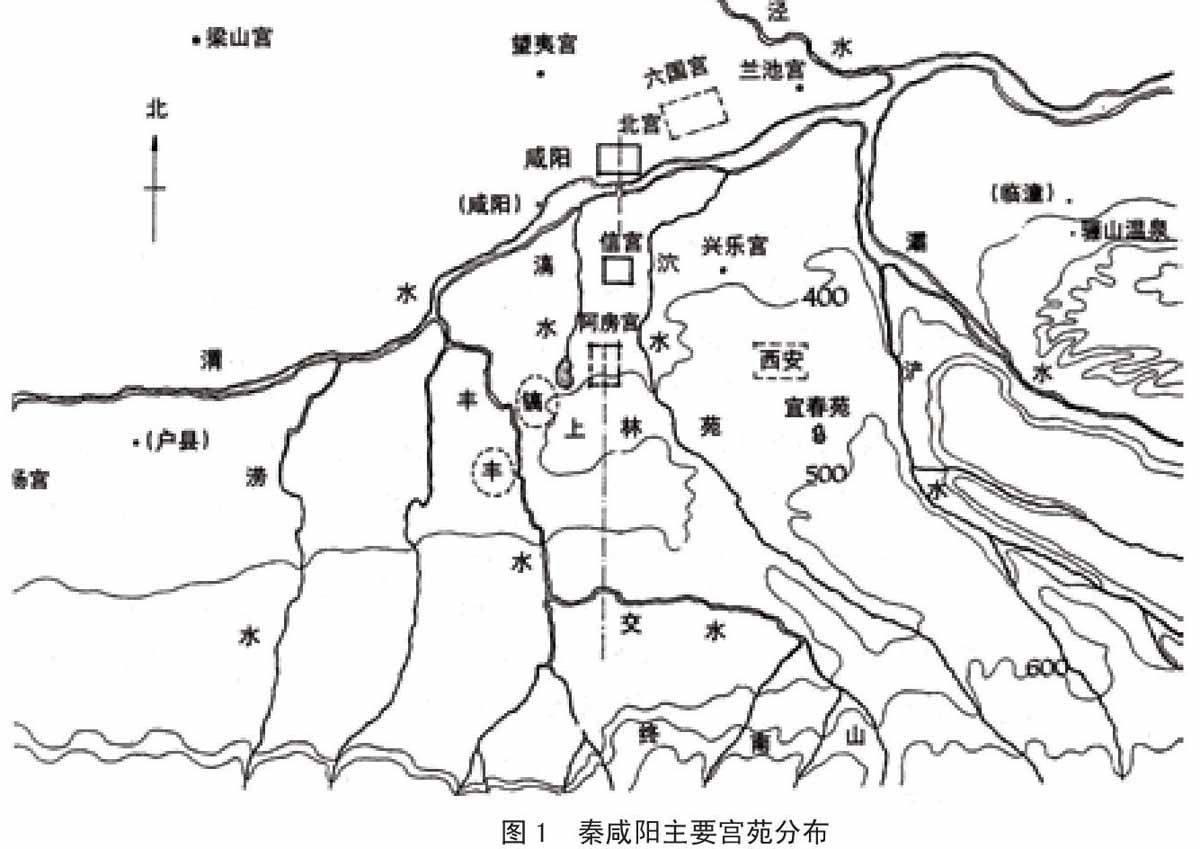

在寻仙访药的同时,秦在近畿、关中地区所修建的大规模的宫室园圃中出现了大量融合方术理论的建筑形式。按《三辅黄图》记载:“二十七年,作信宫渭南,已而更命信宫为极庙,象天极。自极庙道通郦山。作甘泉前殿。筑甬道,自咸阳属之。始皇穷极奢侈,筑咸阳宫,因北陵营建,端门四达,以则紫宫,象帝居。渭水贯都,以象天汉。横桥南渡,以法牵牛。” 在当时的大咸阳规划中,渭北包括咸阳城、咸阳宫、六国宫,渭南则扩建上林苑及其他宫苑,形成了南北呼应、渭河横贯、宫殿如星斗布列的格局(图1)。

最早出现在史书中的,皇家御苑挖池筑岛模拟仙山的宫殿——秦“兰池宫”,就产生于这一磅礴恢弘的宫苑群中,《历代宅京记》引《秦记》载:“始皇都长安,引渭水为池,筑为蓬、瀛,刻石为鲸,长二百丈,逢盗之处也。”唐《元和郡县图志》中描述更为详细:“秦兰池宫在咸阳县东二十五里”“兰池陂,即秦之兰池也,在县东二十五里。初,始皇引渭水为池,东西二百丈,南北二十里,筑为蓬莱山,刻石为鲸鱼,长二百丈。”兰池宫因筑于兰池旁而得名,是秦始皇游兰池时夜宿的离宫。考古调查显示,兰池应位于今咸阳市东北杨家湾内,现仍存一个簸箕形的大湾,南侧平坦开阔达渭河之滨,以土层推测可知秦时水深达70 m有余;杨家湾西侧一带采集到大量秦铺地砖、空心砖、瓦当陶片等,形状纹饰均与秦都所见一致,钻探发现的六处大片夯土遗迹,土层厚度亦与秦都所见相同。此外地层中还发现了火烧土与残砖碎瓦,可知毁于秦末时期,由此推断,虽然汉武帝初年重修兰池宫,已是异地同名。

兰池宫的修建始末未见记载,但据《史记·秦始皇本纪》记载:“三十一年十二月……始皇为微行咸阳,与武士四人俱,夜出逢盗兰池” ,不能排除先有兰池宫,后在此逢盗的可能性,如果《秦记》中“……逢盗之处也”仅是说明逢盗事件后来就发生在兰池宫附近,那么秦始皇仅以四人微行过此也就有了更合理的解释——由兰池宫出发去往毗邻的咸阳。按此,兰池宫可能于始皇三十一年(公元前216年)之前已修建,而此时求仙活动刚刚开始,徐市出海未及三载,卢生、韩终等后续的求仙方士尚未出现,目前多将兰池宫的修建归结为求仙无果、退而求其次的说法尚存疑虑。

历经沧海桑田,兰池宫的风光早已不在,但其作为史书首次记载的中国园林筑山、理水之并举,仍以挖池筑岛模拟仙境的创举为汉代宫苑求仙活动开启了先河,也与仙山崇拜和方士活动一起因循相传,为汉建章宫“一池三山”格局的正式出现奠定了基础。

2 成形——辩术、幻想与汉武帝的奇幻仙境

西汉初年,战乱甫定,九州疮痍、人心疲敝,金城千里的秦时宫殿毁损殆尽,苑囿园地亦付诸荒芜。主张无为而治的黄老之术被统治者推行,社会得以休养,百姓得以生息,国家层面的求仙活动也落至低点。传至汉武帝时,中央集权已空前巩固、经济空前发展 ,由此展开的思想文化变革,以“罢黜百家,独尊儒术”结束了先秦以来百家争鸣的“自由主义”时代。

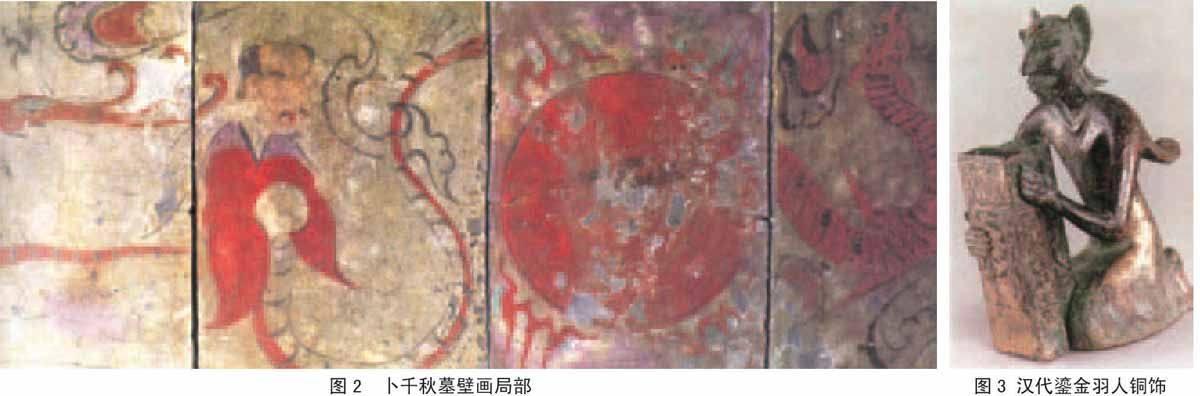

尽管如此,被发迹于楚地、怀有南楚意识形态的刘邦、项羽军事集团所继承,保留着远古传统和浪漫激情的原始楚地巫术文化却悄然生存。在瑰丽的汉赋、仙异的建筑和琳琅满目的雕刻艺术中,从世上庙堂到人间宫殿,从南方的马王堆帛画到北国的卜千秋墓室(图2),西汉艺术展示的正是《楚辞》《山海经》中描绘的龙蛇九日、鸱鸟飞鸣、蛇身女娲、人神杂处的奇异世界。 原始信仰与神仙方术在以儒家为正统思想的两汉时代相互交织、深入人心。这一时期的神仙思想,以原始神话和先秦传说为主,渲染着古楚文化的浪漫气息,在安定的社会生活、富足的农业经济的影响和推动下发展。人对神仙的渴求不再是为了逃避现世,而是在肯定与眷恋现实生活的基础上对人生永恒延续的希求;不再是原始世界对神灵的敬畏或请愿,而是更明确地希冀参与和分享神仙的快乐——长生不死,羽化登仙(图3)。

政治的稳定、国力的富足加上统治者年富力强又充满意志与智慧,求仙活动在汉武帝时期达到高潮,《史记·封禅书》中载有武帝封禅巡海时的求仙盛况:

“上遂东巡海上,行礼祠八神。齐人之上疏言神怪奇方者以万数,然无验者。乃益发船,令言海中神山者数千人求蓬莱神人……上即见大迹,未信,及群臣有言老父,则大以为仙人也。宿留海上,予方士传车及间使求仙人以千数。”

方士的辩术为武帝的求仙信念提供了理论基础。这种辩术的成功缘于构成它的几个层面:一是强调亲身经历以显示仙人的真实性,齐人李少君说自己在蓬莱仙境见过仙人安期生,公孙卿言“见仙人迹于缑氏城上,有物如雉,往来城上”。二是提供成仙不死的有效途径,如出海求取使人长生不死的仙药,或使人通过修炼,除病、却老、延年,然后轻身益力、羽化而登仙。如李少君告诉武帝:“祠灶则致物,致物则丹沙可化为黄金,黄金成以为饮食器则益寿,益寿而海中蓬莱仙者乃可见,见之以封禅则不死,黄帝是也”。三是诉说求仙的困难和不确定性,如公孙卿言:“仙者非有求于人主,人主者求之。其道非少宽假,神不来。言神事,事如迂诞,积以岁乃可至也。”李少君也说过:“安期生仙者,通蓬莱中,合则见人,不合则隐。”

坚定不疑的求仙信念在武帝身上显露无疑,他甚至愿意为长生不死而取悦于飘渺的神仙——“像一个谦卑的弟子一样,学习他们的语言,熟悉他们的喜好和习性,为他们提供合适的住所和饮食。” 《史记·封禅书》中关于少翁和公孙卿的两段记载,为方士对武帝时期宫苑求仙活动的直接影响提供了证明:

“齐人少翁以鬼神方见上……曰:‘上即欲与神通,宫室被服非象神,神物不至。乃作画云气车,及各以胜日驾车辟恶鬼。又作甘泉宫,中为台室,画天、地、太一诸鬼神,而置祭具以致天神。”

“公孙卿曰:‘仙人可见,而上往常遽,以故不见。今陛下可为观,如缑城,置脯枣,神人宜可致也。且仙人好楼居。於是上令长安则作蜚廉桂观……将招来仙神人之属。”

这种“取悦”在武帝太初元年(公元104年)达到顶点,这一年长安城柏梁台起火,武帝于渤海边遥祭蓬莱后返回甘泉宫,方士公孙卿说:“黄帝就青灵台,十二日烧,黄帝乃治明廷……”越巫勇则建言:“越俗有火灾,复起屋必以大,用胜服之。”此后不久,恢弘幻丽、承载着汉武帝长生梦想的建章宫得以建造。

“作建章宫,度为千门万户。前殿度高未央。其东则凤阙,高二十余丈。其西则唐中,数十里虎圈。其北治大池,渐台高二十余丈,命曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,像海中神山龟鱼之属。其南有玉堂、壁门、大鸟之属。乃立神明台、井幹楼,度五十丈,辇道相属焉。” (图4)

建成后的建章宫南为宫殿,北为园林。“宫之正门曰阊阖门,高二十五丈”,上“铸铜凤,高五尺,饰黄金”(图5)。向北有门“圆阙”,再向北二百步为二门“嶕峣阙”,此三门与大朝正殿“前殿”成中轴对称,与东南方向的未央宫“前殿”遥相呼应 。西侧有“神明台,上有九室,恒置九天道士百人” ,上有承露盘和铜仙人,用以承托云表之露,调和玉屑供帝王服食修仙。西北被辟为以园林为主的一区,第一座完整的“一池三山”山水布局即诞生于此:中心为大池“太液”,取“津润所及广也”之意,以形容池水浩汤如沧海。池中筑有三个岛屿,象征东海蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山,水中刻石为鲸,遍植荷花、菱茭等水生植物,鱼鳖游弋其中,池岸种植雕胡、紫萚、绿节等,凫雏、雁子穿梭其间,巍巍宫室中一派仙山意象。 班固在《西都赋》中描写道:“揽沧海之汤汤,扬波涛于碣石,激神岳之嶈嶈,滥瀛洲与方壶,蓬莱起于中央。于是灵草冬荣,神木丛生,岩峻崔崒,垂石峥嵘。”

除了方士的影响,从百亩芝兰、流沙毒水的《离骚》,“焉有虬龙、负熊以游”的《天问》,到《庄子·逍遥游》中“藐菇射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外……”的浪漫想象,文学的“虚构”幻想也可能为仙人事迹、求仙活动乃至建章宫仙境的营造提供了思维驰骋的空间,使帝王在为取悦神仙而构建人间仙境的同时满足自我情感需求、填补欲望的沟壑。

上林苑修建之初,司马相如曾为武帝作《上林赋》,尽管以讽谏结尾,却为他描绘了一座广达四海——“左苍梧,右西极,丹水更其南,紫渊径其北”,极尽华丽——“离宫别馆,弥山跨谷,高廊四注,重坐曲阁”,充满螭龙鱼鳖、鸿鹄禽鸟的奇幻苑囿。 建章宫修建前数年,相如又为武帝作《大人赋》。《史记·司马相如列传》记载:

“相如见上好仙道,因曰:‘上林之事未足美也,尚有靡者。臣尝为大人赋,未就,请具而奏之。相如以为列仙之传居山泽间,形容甚癯,此非帝王之仙意也,乃遂就大人赋。其辞曰:‘世有大人兮,在于中州。宅弥万里兮,曾不足以少留。悲世俗之迫隘兮,朅轻举而远游……”。

这篇赋用磅礴的语言、神异的幻想为武帝描绘了一位不同凡响的帝王之仙和他的天上灵囿,他驾应龙象舆遨游于天际,赤螭青虬护卫于两翼,至少阳、登太阴,召囿中众神以呼应,五帝为他先导,太一随他前行,遍览八纮四荒,飞跃五河九江,最后:

“排阊阖而入帝宫兮,载玉女而与之归。”

这些随意驰骋的幻想此后成为了创造的源泉,由此不断成为现实:从象征天上银河的昆明池到象征东海仙境的太液三山,从充满奇花异木、灵奇异兽的上林苑,到宫殿名称、形制完全比附天上宫阙的建章宫,武帝将他对长生和仙境的情感寄托在“前乘秦岭,后越九嵕,东薄河华,西涉岐雍。宫馆所历,百有余区”的人间灵囿中,也将他为求仙而遭遇的挫折和郁闷转移到围绕仙山神境般奇幻苑囿的创造过程中,在这种希望与无望的交杂之间,他看起来好似享受其中,并以诗传情:

“象载瑜,白集西。食甘露,饮荣泉。赤雁集,六纷员,殊翁杂,五采文。神所见,施祉福。登蓬莱,结无极。”

本为求仙以长生而建造的建章宫与“一池三山”,最终与诸多宫馆台苑一起,成为汉武帝自我慰藉与寄托情感的载体,但建章宫却作为中国建筑、园林艺术发展的里程碑,以前朝后寝的总体格局,成为后世“大内御苑”规划营造的模板;而历史上第一座完整呈现的“一池三山”格局,也以其独特的韵味、价值,为后世各朝营造仙苑式皇家园林树立了样板。

3 行为与意识——理性思想在起源过程中的潜移默化

起源于先秦时代的理性思想,以儒道互补为基本格局,是贯穿于春秋战国百家各派的总体倾向,通过儒家对“礼乐”等原始巫卜文化的解构,将“原来是外在的强制性的规范,改变而为主动性的内在欲求,把礼乐服务和服从于神,变而为服务和服从于人。” 进而,通过思辨性的“理性思想”解释、构建世界,围绕着人赋予了文化、情感、幻想乃至世间万物“功能化”的价值倾向。成熟的理性思想将巫卜宗教为代表的原始文化纳入到了理性精神的统辖范围,深刻影响了中国千年以来的民族性格和文化心理,也为秦汉以降的建筑、园林艺术发展,以及“一池三山”在秦汉时期的诞生及演化提供了有力支撑:

3.1 认识自我——情景交融的倾向

先秦之后,理性精神的传播使人对自身的认识由迷狂逐渐理性,实用、入世、理智的观念深入人心,人的价值和欲求大大提升,“我”的要求被不断放大,情感被引导和消融在以伦理为基础的世间关系和现实生活当中。在理性精神的作用下,体现“人工美”的建筑艺术被人们重视和欣赏,“美宫室”“高台榭”的御苑风尚在战国、秦汉时期广泛流行,严肃、方正、条理分明的建筑形式受到人们青睐。而情感价值的提升,使人们在构筑“人工美”的集成——宫苑建筑时,比起强调强烈的刺激或认知,更重视对生活情感的熏陶与把握,当游历于复杂多样的楼阁山水之间时,注重能使人感受到生活的安适和环境的和谐。 这种对人居环境的情感倾向即“情景交融”——满足人的情感联系、审美诉求与思维幻想。这不是单纯依靠虚幻的想象,而是不由自主地要把情感、幻想落实到生活环境中去(图6)。(图6)

因此,对求仙者而言,倾慕仙人不如与仙人同居同游,思慕仙境的最高境界就是身在其中。正如后世的中国画理所说,山水画有“可望”“可游”“可居”种种,但“可居”“可游”胜过“可望”“可行”,追求的无非是——身临其境、人在画中。

3.2 认识自然——比德山水的要求

人对自然的认识由感性上升到理性的标志主要体现在比德思想上。比德思想主张从功利、伦理的角度认识自然,以“善”作为美的前提条件,将两者统而为一。山水是自然的精魄,人的价值因此与山水联系在一起。

学生子张曾问孔子“仁者何乐于山也”,孔子答:山“出云雨以通乎天地之间,阴阳和合,雨露之泽,万物以成,百姓以飨”。汉董仲舒也说:“山则巃嵷藟崔,嶊嵬嶵巍,久不崩阤,似乎仁人志士”。《荀子》则记有孔子观东流之水的故事,子贡问于孔子:“君子之所以见大水,必观焉者,是何?”孔子曰:“夫水者,君子比德焉。偏于诸生而无为也,似德;其流也下埤也,裾拘,必循其理,似义;……其万折也必东,似志。是故君子见大水必观焉。”

天地有大美,人出生于天地间,所以有至善、至真、至信等至美的道德情操,在儒家看来,山水绝不仅是自然地理的构成,还是人崇拜和学习的对象。在山、水之间寻找人最高的道、德、仁、义、智、勇等“美”的情操,人的情感与自然山水相联系,人的道德情操落在山水之间寻找共鸣,是人同自然的谐和回归。所以孔子会在川上有感:“逝者如斯夫,不舍昼夜”;山水画成为中国最有境界的绘画艺术;“高山流水”不但是最高尚的山水清音,也是人品高洁的崇高象征;而仁君智士修宫筑园无不以依山傍水或师法山水为上佳法诣。“一池三山”也应受此影响。

3.3 认识崇拜——天人合一的追索

天与人的关系是中国哲学的古老命题,是理性思想的发展和深化,以“天人分合”为中心的哲学思辨于先秦时代就已开始,如孟子讲“天人同一”,庄子讲“与道冥同”,汉董仲舒讲 “天人感应”。“天人合一”的说法是宋代张载在汉、唐儒学基础上提出的,表达的是一种认识客观规律的辩证观念,仍不脱离理性思想的藩篱。

将“天人合一”作为秦汉建筑、园林艺术的总纲,体现的是人对天的向往追求,在现实则体现为宗教符号与世间居所的融合。自儒学解构原始宗教开始,神人同在的倾向愈发明显,不同于西方孤立的宗教庙宇,中国祭拜神灵的场所多在与现实生活紧密相连的地方。“于是,不是孤立的、摆脱世俗生活、象征超越人间的出世的宗教建筑,而是入世的、与世间生活环境联在一起的宫殿宗庙建筑,成了中国建筑的代表” 。

落实到宫苑建筑中,人间为帝王所在,天为上帝、神仙所在,所以秦始皇为“法天象”而“筑咸阳宫,因北陵营殿,端门四达,以则紫宫,象帝居。渭水贯都,以象天汉;横桥南渡,以法牵牛。”(图2)汉武帝造上林苑、修建章宫,昆明池“中有二石人,立牵牛、织女于池之东西,以象天河” ;《史记·封禅书》中,不仅载有帝王封禅求仙的大量事迹,也有宫苑内外修筑庙、祠、台、观甚至仙山楼阁的相应内容。

“天人合一”理念是影响“一池三山”格局起源与发展的重要因素,此后天人关系的思辨不断,合一的趋势愈加明显,于是后世各朝皆以此为法,“一池三山”的韵味亦传承不断。此后董仲舒行造神运动,更进一步将神权与皇权紧密联系在一起,以君权神授的君主集权取代了民神之间的沟通联系,“一池三山”逐成为帝王之制,此后只完整见于皇家园林之中。

4 结 语

综上所述,“一池三山”萌发于秦兰池宫,成形于汉建章宫,在功能形态上既是帝王求仙活动的重要组成部分,又是其情感寄托的重要载体;在意识形态上,神仙思想为表,理性思想为里,是这两种思想在秦汉时代广泛传播的结果,这其中,体现着中国古人理性地看待自身——理性地看待自然——理性地看待崇拜的辩证思维,是中国古代哲学中天、地、人谐和的真实呈现。

汉以后,“一池三山”作为皇家园林的经典营造手法传承不断,成为帝王显示至高无上权威的专有内容,其求仙功能也逐渐被风景审美所替代。此后唐长安大明宫、隋洛阳西苑、元大都皇城西苑(明、清西苑)、颐和园等皇家园林则多以此为法,各具特色、繁荣不断,正所谓一法多式、有法无式,万变不离其宗。

参考文献多重复,请参考规范调整。