NGSS中的新模式

2013-04-29肖瑗叶艳

肖瑗 叶艳

遵循《框架》的建议,NGSS的具体内容分为3个维度:科学与工程实践(scientific and engineering practice)、跨学科概念(crosscutting concepts)、学科核心概念(disciplinary core ideas),并强调为了支撑学生在科学和工程方面的有效学习,所有3个维度必须集成在标准、课程、教学和评测中。这在NGSS中是如何得以解决呢?

细读NGSS不难发现,预期成果(performance expectations)是NGSS解决这一问题的关键所在和具体表现形式。预期成果将3个维度与评测整合到一起,表现出学生在学习具体的学科核心概念时,如何通过科学实践进行科学探究和工程设计,并逐步建构跨学科概念。这种特殊的表现形式不同于以往的课程标准,成为NGSS的一种新模式,并期望其能对学生的学习具有促进作用和指导意义。

为什么要采用预期成果

NGSS指出,过去的科学教育标准将科学的3个维度视为需要在评测或教学中受到重视的孤立的不同组成部分,这使得在科学教育过程中各维度之间的关联被人为地割裂,对科学教育目标的达成造成了一定程度的阻碍。要解决这一问题,就必须采用一种可以将各维度内容结合在一起的方法。

之前的科学教育标准中只列出学生应该“知道”或“理解”的内容。其实这些内容需要被转换成可以用来进行评测的学习成果,才能确定学生有没有达到标准的要求。当然,不同类型的转换有时也会导致出现偏离课程和教学的评测现象。鉴于之前的困难,NGSS将采用一种能够说明学生应该达到什么样水平的呈现形式,以表明他们已经达到了标准的具体要求,这样才可以为课程、教学和评测提供统一的明确和具体的目标。这就是预期成果。

因此,每一个预期成果都整合了框架中所有的3个维度——科学与工程实践、学科核心概念及跨学科概念,这代表了一种更为综合的学习科学的观点,希望鼓励学生参与科学活动时更接近科学家的实践,因此强调了实践与知识不能分离的重要性。此外,每一组预期成果还列出了与科学与工程领域学科中其他概念的联系,以及与数学和英语语言艺术领域的“通用核心国家标准”的联系。

什么是预期成果

预期成果是NGSS的重要组成部分。预期成果详细说明了学生应该知道什么,理解什么,以及能够做到什么,即描述了希望学生掌握该条标准后所应达到的能力和水平,以及对他们的表现进行评测的标准。同时,预期成果也阐明了学生要如何参与科学实践构建对基本知识的更好理解。这些预期成果通过提供可测量和观察的任务,为有针对性的教学和评测提供了依据。所以从某种程度上说,这些预期成果可以独立地作为“标准”。

同时,NGSS还指出理解预期成果时需要关注的3个要点如下。

第一:关注预期成果的所有方面

考虑到每一条预期成果都允许有多种评测手段,因此所有学生都应该展现他们在预期成果所有方面的水平和能力,这里的所有方面指向所有领域和要求。这是需要特别关注的,因为在这一点上NGSS与之前的标准有着本质的区别。尤其对高中阶段来说,之前的高中已经习惯性地让学生选修一部分学科课程而不是全部。NGSS特别强调了对此问题的关注,指出一个具有科学素养的人应该在每个主要的科学学科中都能够理解和运用核心概念,并在科学与工程实践和跨学科概念中获得一定经验。换言之,NGSS关注在K—12年级期间,学生在物质、生命、地球与空间、工程设计4个领域方面的协同发展,这4个领域同样重要,尤其在高中阶段,不能偏科。

第二:预期成果不应限制课程

为了便于读者的理解,NGSS的预期成果中包含的核心概念只限于框架中所列出的核心概念的一部分,并且预期成果表示的是一个结合3个基础框内容的“大概念”,列出的仅仅是重点,并没有限制教学。感兴趣的学生可以以这些预期成果为基础,选修一些更高级的科学与工程的课程内容。

第三:预期成果不是一组教学策略或评测任务

预期成果并不是一组教学或评测的任务。而是学生在教学后通过学习可能达到的能力和程度。各个州、地区的教师可以根据这些预期成果有针对性地帮助学生达到这些标准。

“预期成果”的结构是怎样的?

在NGSS官网上给出了预期成果以主题(topic)和学科核心概念(DCI)两种方式的排列结果,每种排列针对某一主题或某一核心概念。图1是NGSS具体内容的框图形式,中间灰色区域即为预期成果。

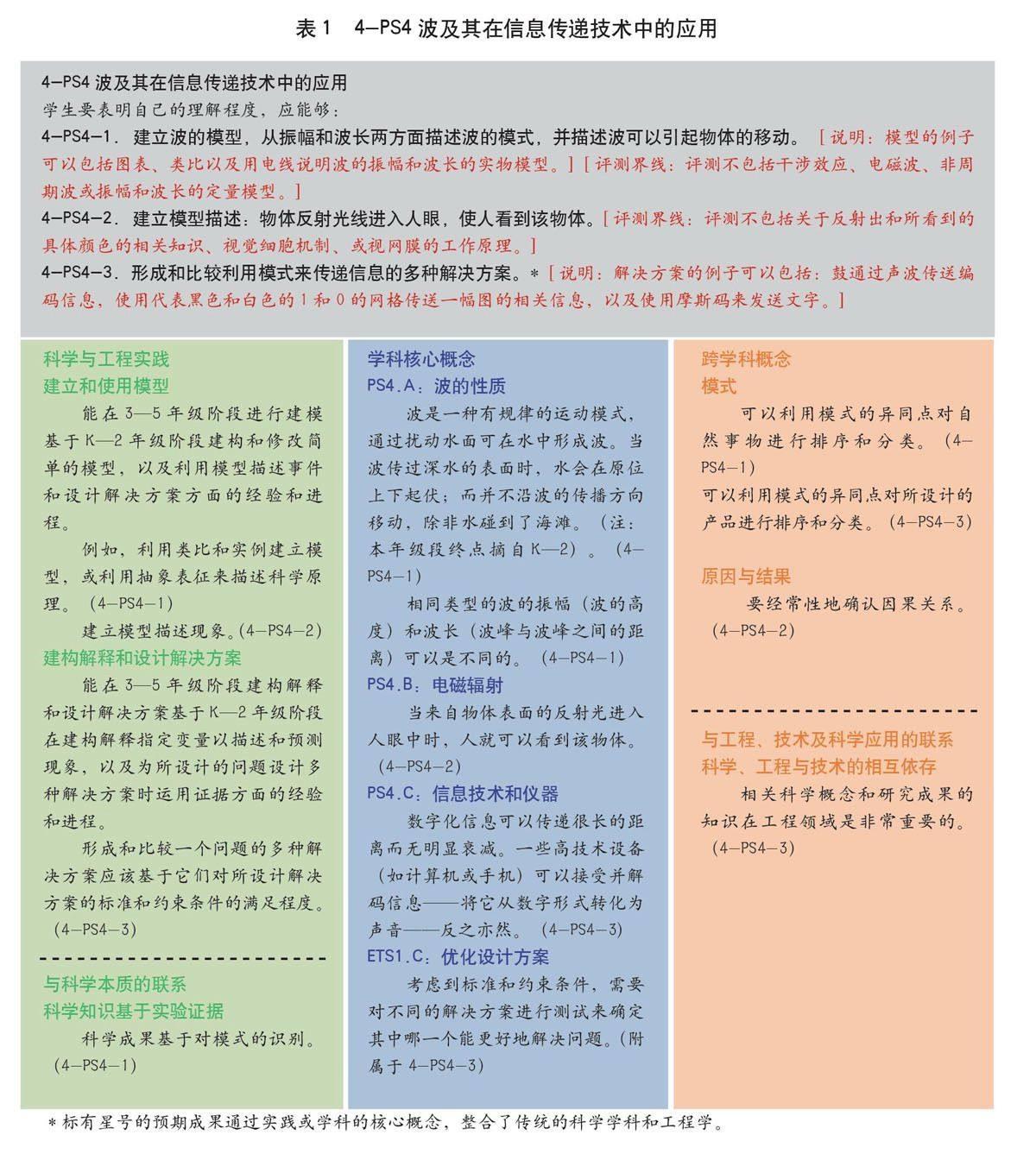

为了说明预期成果的具体结构,表1中通过实例表示4年级物质科学领域中第4个核心概念:波及其在信息传递技术中的应用(PS4)的具体内容。

表1中,每一个框图的标题表明所对应的核心概念。标题下方的栏目中列出了预期成果的具体内容。预期成果及其相应的代码(4—PS4—1)说明该条预期成果是建立在哪个具体实践、学科核心概念和跨学科概念上的。由于所有的概念条目都具有若干条预期成果,这种代码便于读者查阅各个基础框中的信息是如何建构每条预期成果的。代码的第1位表示年级,后面3位表示相应的学科和核心概念,最后1位表示预期成果的顺序,同时对应于该核心概念的各个分解概念。接着代码的是预期成果的表述,其中包括能表示学习成果的行为动词和知识点,如“建立波的模型,从振幅和波长两方面描述波的模式……”。

这些预期成果结合学生需要学习的技能和概念,同时提出了评测4年级学生是否获得下方3个基础框中指出的能力和理解的方法。

需要注意的是,虽然预期成果可以单独存在,要想更连贯、更完整地获知学生应该达到的标准,还是要结合下方的框中的内容,即分别列出了具体的科学与工程实践、学科核心概念以及跨学科概念,上述预期成果是这3个维度的相互结合。

预期成果是如何整合评测和3个维度的呢?

预期成果与评测的整合

预期成果是如何指导评测的呢?如上所述,预期成果描述了希望学生掌握该条标准后所应达到的能力和水平,并提供可测量和观察的任务描述,为有针对性的教学和评测提供了依据。如预期成果4—PS4—3是“形成和比较利用模式传递信息的多种解决方案”,其中“形成”和“比较”就是教师可测量和观察的评测点的具体行为描述。指明教学评测时期望学生能在实践(建构解释和设计解决方案)时使用一些概念知识(信息技术和仪器、模式)形成和比较“利用模式传递信息(信息传递技术)的多种解决方案”。

因此,教师要寻找的是能证明学生已发展出以下的能力和理解的证据,如:

学生能理解数字化信息可以传递很长的距离而无明显衰减;

学生能理解一些高技术设备可以接受并解码信息——将它从数字形式转化为声音——反之亦然;

学生能够基于它们对所设计解决方案的标准和约束条件的满足程度形成和比较一个问题的多种解决方案;

学生能够利用模式的异同点对所设计的产品进行排序和分类。

因此,预期成果与评测的整合说明评测应采用横跨多个事项的一系列广泛的标准。

从表1还可看出,预期成果的评测任务包括很多体现“做”科学含义的社会化和概念化特征,例如讨论和辩论、建模和表征。当学生被要求展现对这些特征的认知时,他们就必须展示出“做”科学的证据,以及评论和交流已经“做”的证据。

这些评测任务还可以按年级段收集起来,以形成一系列说明学生对知识的理解和相关能力展演的证据。

此外,每条预期成果后面都有1~2条用较小字体表示的附加句。这些附加句包括“说明”和“评测界线”,“说明”给出了预期成果的实例或补充说明,“评测界线”则指出了评测的限制。

这里“说明”可以作为教学活动或评测时所运用的例子。例如,“说明:模型的例子可以包括图表、类比以及用电线说明波的振幅和波长的实物模型”;“评测界线”则明确阐述“对处于某个特定水平的学生,哪些是不被预期的表现”的说明。又如,“评测界线:评测不包括干涉效应、电磁波、非周期波或振幅和波长的定量模型。”这样的评测界线有两个目的:一是界定何种详细程度是合适的;二是指出在相应的年级段末,要让所有学生掌握与某个核心概念相关的哪些知识可能是有挑战性的。

预期成果与实践的整合

预期成果整合了用于建构它们的科学与工程实践,体现在基础框的第一栏中。可以发现,NGSS的每一条预期成果中对学习程度的描述都是以指向实践维度的动词描述。这点充分说明学生需要通过参与这些知识建构的实践过程,去解释和形成对周围世界的科学认识,并熟练掌握核心概念。预期成果的这种整合是由于考虑到:学生没有参与探究实践以及使这些概念形成和完善的讨论,就不能完全理解科学与工程概念;同时,他们不能在实践中学习或展示其能力,除非在具体内容的情境下。因此,这种整合也充分体现了《框架》中新增的指导原则“关注核心概念与实践”。

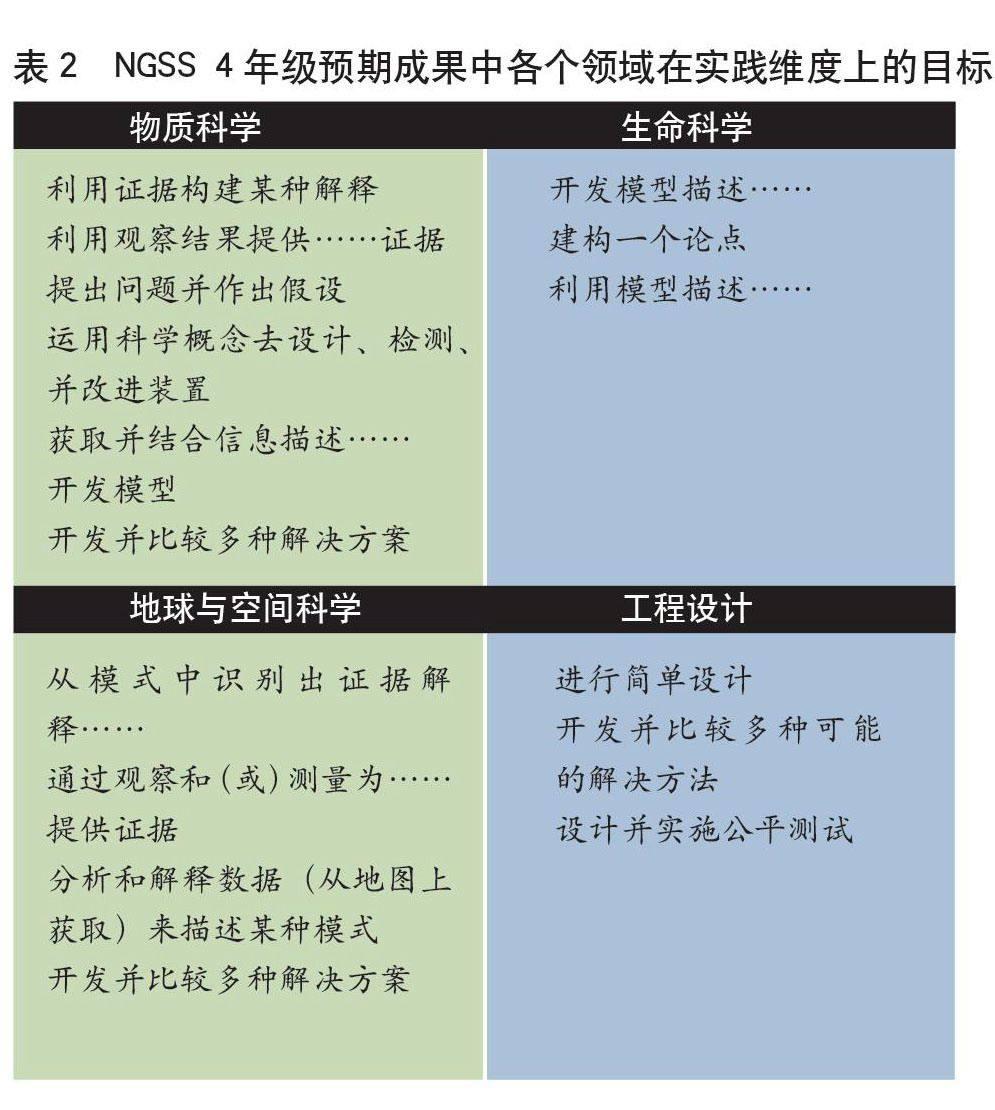

通过收集关于学生在多个学科领域的具体情境中运用实践的证据,预期成果可以指导评测。表2统计了NGSS 4年级的预期成果中各个领域的实践维度上的成果目标。从表中不难发现,评测内容不再是简单的“知道、了解、认识”,而且与8个实践维度相关,如表2所示。

运用NGSS官网上的搜索功能,可以找出与某一实践相关的分年级段的预期成果,如表3中给出“建立和使用模型”这一实践维度在所有年级和领域中的预期成果编码。这无疑体现出学生对这一实践维度的学习需要整合在各个领域,并贯穿于整个K—12年级的学习过程,而不是一个为期2周的教学。

预期成果与学科核心概念的整合

预期成果与学科核心概念的整合是显而易见的。NGSS官网上给出了两种不同检索方式排列的NGSS内容标准部分,即按照学科核心概念排列和按照主题排列。其中一种方式就是列出与每一条核心概念所对应的预期成果,如图2中“以核心概念方式排列”图中所示。不仅如此,在预期成果下侧中间的框中还累出与之相联系的学科内和学科间核心概念,以指导这一概念的教学与学习。图2中还给出“以主题方式排列”的框图,同样显示出与该主题相关的学科核心概念,以及与之相关的学科内和学科间的核心概念。

可见,两种排列方式呈现的框图中都鲜明地指示出这些预期成果所对应及所相关的学科核心概念。

预期成果与跨学科概念的整合

从图2的框图中不难看出,预期成果下侧右边框中强调了适用于这些预期成果的跨学科概念。相应的预期成果根据评测限制了跨学科概念的个数,侧重于那些在学习学科核心概念时显而易见的跨学科概念。虽然并不全面,但指导了教学。因此,同实践一样,基础框中列出的只是重点,而所有的跨学科概念都应该在每个年级段内进行强调。

此外,整合跨学科概念也为学生提供了不同学科内容领域的相互联系以及相关的认知手段,能够丰富他们对实践的运用和对核心概念的理解,因此,预期成果整合跨学科概念具有一定的价值,可以收集学生对跨学科概念理解能力的证据,指导评测。

预期成果在这一栏中还整合了科学、工程与技术的相互依存,其他例子中还有对科学本质以及科学、工程与技术对自然界影响的整合。虽然这些不是真正意义上的跨学科概念,但在针对具体的科学概念时,它们是最容易进行教学和评测的。

除了以上的整合,对于不同年级而言,预期成果还指出了在各个年级段末时,学生对实践、学科核心概念及跨学科概念应该理解和掌握的程度,阐明了预期成果应该如何在长达12年的教学中提高其复杂度。经过这样的一个跨度,随着适当的学习经验的获得,学生的概念性知识在深度和复杂度上有所增加,这就是预期成果的本质。高年级的预期成果反映了更深入的理解,更高度完善的实践,以及更复杂的推理。

综上所述,预期成果是NGSS中一种全新的表达模式,它并非课程。每一条预期成果都表现出对科学与工程实践、学科核心概念以及跨学科概念的整合,这样的整合给三者在课程、单元或章节中是如何相互联系提供了参考和相关依据。当然,学生的预期成果强调的是学生在年级段末时应该达到的将实践运用于学习学科知识的能力,侧重于理解和应用,而不是脱离情境的死记硬背。因此,预期成果对于提高标准的操作性指导作用起到了很大的帮助。它帮助教师更准确地掌握学生每个年龄段应该达到的水平;理解3个维度是如何整合到一起的;并给教学活动和评测过程,提供了一定的指导意见。