大黄鸭:一件公共艺术品的审美

2013-04-29

新世纪之后,世界越来越扁平化,随着语言、地域、历史等隔阂与壁垒被打破,各种界线被抹平的同时,全世界的各个城市的面貌越来越相似,城市的身份也越来越模糊。原来代表一个城市的形象的基本元素,例如建筑和地标,逐渐被广告、流行文化等媒介所取代。许多城市都希望重新打造新形象,突出自己的特色。

对于渴望建立新形象的城市来说,还有什么比一件大型的公共艺术品更合适呢?充满艺术气息的独特形象,展示一个城市的活力与亲切感,激活市民的自豪感,甚至能够拉动旅游业的增长,这些元素对于一座城市来说,十分具有诱惑力。荷兰艺术家霍夫曼(Florentijn Hofman)创作的“大黄鸭”,就是在这个时代背景中找到自己的重要位置,从2007年开始受邀在世界上十个大城市之间不断游弋,并且继续游弋下去。

就在清风无力夏日长的5月里,大黄鸭游到了香港的维多利亚港。大黄鸭与香港的气质是如此合拍,仿佛天生的一对——就像《天机·富春山居图》不会成为《碟中谍4》,刘德华不会成为汤姆·克鲁斯,香港也不可能成为巴黎、纽约那样的具有宏大秩序的纪念碑式的城市。香港的城市身份定位是“时尚与活力、自由与朝气”,那么,还有什么比一只巨大而可爱的“鸭子”更能体现香港的城市定位呢?

大黄鸭除了自身形象讨人喜爱之外,还有很重要的一点:它是一件公共艺术品,而不是一个随意放大一百倍的迪斯尼卡通玩具。这件作品是搭建在艺术与普罗大众间的一座简易的桥梁,亲切可爱的鸭子打破了艺术界的某些权威性和庄严性,把艺术从美术馆的殿堂中释放出来,让艺术与城市、环境融合在一起,让观众的体验更加独特与丰富。

与庄严的美术馆里那些列置楚楚的艺术品不同,游弋在维港上的大黄鸭消除了人们与艺术之间的时间、空间上的距离感,化解了人们参观美术馆时的崇拜感。在憨态可掬的鸭子面前,人们前所未有地感受到艺术的亲切与近距离。这一次,艺术只是达到目的的手段,而不是目的本身。

大黄鸭的访港,让港人获得了片刻的快乐与放松;让香港强化了时尚之都的朝气蓬勃的形象;荡涤了维多利亚港的霉气与戾气;也让港人暂时忘记政府高官在农历新年求得的那一支下下签。从喜庆与欢乐的角度来说,“大黄鸭”完美地完成了任务。

大黄鸭与“现成品艺术”

成品艺术”

荷兰人霍夫曼创作的大黄鸭自从2007年以来,已经在全世界十个大城市分别展出过。但是从来没有像在香港这般火爆,甚至吸引了无数大陆观众的眼球。对于大多数西方人来说,一只体形巨大的鸭子实在不是什么新鲜事物。

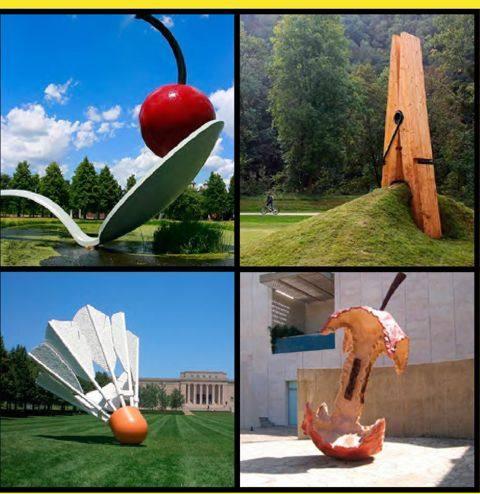

上世纪60年代开始,艺术家克拉斯·奥尔登堡(Claes Oldenburg)曾创作了许多著名的“现成品艺术”。从某种程度上说,荷兰人霍夫曼的“大黄鸭”,以及他创作的其他大型动物雕塑,灵感都来自艺术家奥尔登堡的作品。

奥尔登堡是上世纪中期的波普艺术运动中最具表现力的雕塑家之一。他把生活中常见的日用品放大几百倍,转化为艺术品,使日常用品成为一种雕塑,并希望通过它们来取代那些传统的、充满宏大叙事的古典雕塑。他的作品包括许多随处可见的日常用品:工具、调羹、水果、羽毛球、印章、别针、保龄球、衣夹、三明治,等等。

就像我们在图中看到的那样,奥尔登堡创作的艺术品,与荷兰人霍夫曼的大黄鸭在形式上几乎是一样的,都是把日常用品放大无数倍,转化为巨大的雕塑艺术,属于“现成品艺术”。艺术家选用日常用品的形象进行创作,一是用“俗物”来打破传统艺术高高在上的姿态;二是发掘出日常用品被放大之后的魅力与震撼力。

事实上,把日常用品转化为艺术品的行为,奥尔登堡也不是第一人。第一个这样做的人是马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp)。1917年,杜尚把一只从商店买来的小便池命名为“泉”,并送到美术馆中展出,这是全世界最著名的“现成品艺术”。

杜尚的“现成品艺术”的出现改变了西方现代艺术的进程。它的意义在于:对艺术的边界和本质提出了质疑,杜尚用现成品艺术提出了“观念”在艺术创作中的重要地位,改写了艺术史。杜尚选择现成品的时候,往往带有“视觉的冷漠”,不在意色彩、品位,现成品的选择从来不依据审美情趣,甚至故意反美学、反经典、反传统。

在杜尚之后,安迪·沃霍尔选择了罐头、纸盒、米老鼠等许多日常用品的形象进行创作。他把过去被摒弃在传统审美观之外的生活俗物搬进了艺术的殿堂。安迪的作品是一种消费主义文化的再现,对商业社会中大量生产、物质过剩的批判与反思。

杜尚与安迪的现成品艺术,都是对传统艺术审美与秩序的完全颠覆,以至于现在还没有学者能够完全梳理清楚那些罐头和纸盒代表的“观念艺术”的美学叙事。

我们在大黄鸭身上,依稀可以看到几位“现成品艺术”的前辈大师的痕迹。但是荷兰人霍夫曼远远比不上几位“现成品艺术”的前辈大师。他既没有杜尚和安迪的“反传统、反美学”的深厚文化背景与艺术语言的探索,也没有奥尔登堡对消费主义的反思,以及对商业时代的物质文明与精神文明的批判。也没有另一位现成品艺术大家杰夫·昆斯的艳俗与夸张,炫耀与挑衅,虚无与危险。

“大黄鸭”这件作品,无论艺术语言的探索,还是背后的文化思索都平平无奇。“大黄鸭”更加接近大众流行文化,并不算是一件高水准的艺术作品。

与大黄鸭一样,有不少艺术品深受大众喜爱,并且在市场上也有很好的售价,但并不代表着这些作品有很高的艺术造诣。前几周,英国“涂鸦大师”班克斯的一件街头涂鸦“奴隶劳工”拍出75万英镑的高价。艺评家乔纳森说:“在这个拥有弗洛伊德、培根的国家里,居然捧出班克斯这么个活宝。他那些街头涂鸦,没新意的图像、幼稚的政治观,以及三流的营销手段,都让艺术蒙羞。班克斯的走红,是现代英国文化的衰落的象征。”

同样是鸭子,国人早已忘记,宋徽宗时代,睿思殿的待诏画师笔下的那些“紫蒲生湿岸,青鸭戏新波”。国人早已忘记,明末清初的八大山人笔下那些“行鱼避杨柳,惊鸭触芙蓉”。就像许多英国青年不在意伟大的弗洛伊德与培根,反而喜欢班克斯的随手涂鸦。

在情感上,我们并不愿意说,大黄鸭的火爆走红,是香港和大陆观众的艺术鉴赏能力衰落的象征。我们只希望香港人民或者大陆人民,在欣赏大黄鸭的同时,不要忘记给其他形式的艺术投去更多的关注目光,不要仅仅在大黄鸭的流行文化层面进行一次嘉年华的狂欢。

大黄鸭的版权与山寨

大黄鸭走红之后,全国各地一夜之间冒出无数的翻版大黄鸭。艺术家霍夫曼尽管声称要追究法律责任,但是最后还是不了了之。这里引出一个“现成品艺术”的版权的问题。

1990年,卡尔·安德烈和唐纳德·贾德两位艺术家致信《美国艺术》,强烈抗议洛杉矶埃斯画廊在一次展览中“复制”了两件他们的雕塑作品。

两件作品的原件都收藏于意大利潘扎美术馆,因为尺寸巨大(其中安德烈的钢雕《坠落》高达49英尺,贾德的《铁墙》也是非常庞大),运输不便,潘扎美术馆授权洛杉矶埃斯画廊“复制”了两件大型雕塑,在一次展览中使用。这两件复制品在视觉上与原作一模一样,并且只是在一次展览中使用,并不出售。但是两位艺术家依然发出强烈抗议,认为这是弄虚作假。

“现成品艺术”因为采用工业化的生产手段,艺术家的原作与复制品可以做到在视觉上没有任何区别。不像传统的“手工艺术品”,可以从视觉上区分出真实性。因此,艺术家的授权与监督,就成为作品的真实性和合法性的唯一依据。这也是现代艺术品的制作工业化之后,给“作者的身份”带来的新问题。

当然,我们在网络上看到的全国各地涌现出的“山寨大黄鸭”无一不是粗制滥造的产品,与洛杉矶埃斯画廊“复制”的与原作一模一样的翻版雕塑不可同日而语。不过就算“山寨鸭子”能够做到跟原版一模一样,它也是一件盗版作品,一件没有合法性的“非艺术品”。

全国各地的那些山寨鸭子,粗糙程度让人发指。艺术上的美,是不能指望了,就连工艺上的协调美也没有。只是一个赤裸裸的丑字。

关于“丑”,尼采在《偶像的黄昏》里说:“丑是败坏的象征与症候,一切暗示精疲力竭、沉重、衰老、倦怠,任何缺乏自由的表现,就是丑这种价值判断。”

翁贝托·艾科在《丑的历史》中提到:“形式上的丑,就是一个整体的各个部分之间的有机联系缺乏均衡。”——也许我们不必记住这些关于“丑”的复杂定义,那些山寨的鸭子就是丑陋的最佳注脚。

当然,我们也不排除这样一种可能:那些山寨鸭子的制造者,他们对美与丑有着自己独特的观念,也许他们都看过莎翁的《麦克白》,他们都深深地喜欢第一幕里的女巫喊出的那一句:“美就是丑,丑就是美。”