王铎的情绪

2013-04-29胡西林

胡西林

这里所谓情绪,不是指王铎仕清之后对朝政或者对满人的不满,而是指他对于自己的书法因为某些人的看法所引发的情绪。他当然对朝政会有看法,但是仕清之后与在明末崇祯朝时期相比较,这方面他是大大收敛了。

崇祯朝时,他曾经在皇帝面前针砭现实,批评朝政而不加掩饰,差一点酿成大祸。比如崇祯十一年(1638年),其时国难当头,烽烟四起,一方面是满洲的皇太极大规模举兵关内,明朝官军接连受挫,一方面是李自成、张献忠的农民军分别攻占黄河流域和长江流域,明王朝处在岌岌可危的境地,而这个时候朝廷内部因为主战、主和分歧,两派斗争愈演愈烈,令崇祯皇帝不知所措。其时王铎任礼部右侍郎、教习馆员,这一天经筵开讲,由王铎讲孔子《中庸·唯天下至圣》章。本来为皇帝讲解经传史鉴,王铎只要照章述意即可,可他偏偏结合实际,论及时事,讲着讲着竟然斥指起现实来,且情绪激动,措辞尖锐,以至触怒崇祯皇帝,险遭罪祸。但是入清之后,他再不能也没有这样做过,虽然清廷是以“原官礼部尚书管弘文院学士事,充明史副总裁”“重用”于他,但是毕竟改朝换代了,前朝旧臣事新主,他的精神脊柱无法直立,不敢公开发牢骚,也不可以对朝政说三道四,精神受到了极大的压抑。但这是不是没有情绪了呢?不是,有情绪,我们可以从他留下来的诗文中偶尔读到他的这种情绪,而更多更大的情绪则转移了,转移到了他的书法上。

这个时候我们看到了一个现象,即他以杜甫的诗为内容,并且是以手卷的形式来书写的书法作品,许多都是产生于这一时期。还有,他每每书写杜诗便会得意,一得意便下笔无滞,仿佛神灵给力,纸上墨迹灵动极了。于是他要抒怀,当然不是抒发政治怀抱,而是表达他的艺术情怀——非常有趣,每作这样的表达即在卷末作题识的时候,他总是拿怀素来开涮,而且行文语气都带有一种情绪,所争辩的是关于书法的所谓正脉和野道的问题。大家知道,王铎书法宗二王,一辈子崇拜羲献父子,至晚年依旧按日课“一日临帖,一日应请索”,而其临帖,主要就是临《淳化阁帖》中羲献父子的法帖,这被王铎视为正宗,是必尊之古,否则就是野道。而其对待“野道”的态度,即使名声大如怀素者,也照样排斥。王铎中年之后在当时明代书坛名声很大,欣赏他书法的人很多,有人评其所作用怀素一脉来誉之,这本来是褒其书法,不料王铎十分反感,并且将这份反感题写到了他草书杜甫诗卷上。

你听听这语气,不顾及观者情面也不顾及“礼数”,那其实是对视其书法出自怀素一路的人下逐客令,如此这般,他不允许人家再看他的书法作品。

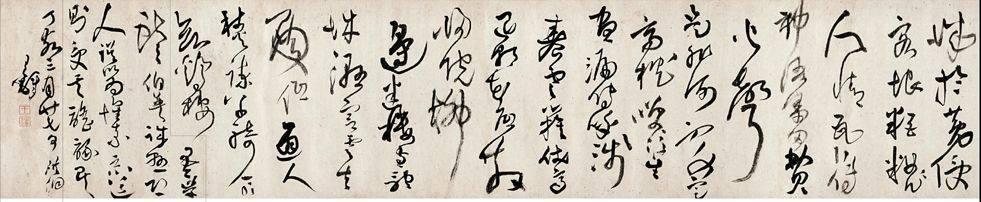

比如上海博物馆收藏的那件王铎草书诗卷就是典型例子。诗卷作于顺治三年(1646年),纸本,纵30.2厘米,横698.5厘米,书唐诗10首(其中7首杜诗),书法恣意汪洋,酣畅淋漓,规模之大,在王铎传世书法手卷中也属少见。王铎本人一定极为满意,于是在卷末题识中写道:“吾书学之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者,不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服!不服!不服!”这是他拿怀素宣泄自己的书法情绪最著名的一则题识,广为人知。

王铎在这件《草书杜甫诗卷》中又拿怀素开涮:“我学献之、伯英(张芝)、诚悬(柳公权),恐人误以为怀素恶道,则受其谣琢矣!”(见标记处)所谓“谣琢”,就是毁谤,看来王铎一定要与怀素撇清界限。

还有一个王铎草书杜甫诗卷,不知现藏于何处,收录在《王铎书法全集》中。也是纸本,作于顺治丙戌年(1646年),规模虽不如上博本,但是这卷作于“北畿”琅华馆中并且是在“带酒微醉”状态下写成的草书诗卷,也是气势张扬,十分得意。卷末题识中王铎是这样写的:此卷乃“书于北都琅华馆,用张芝、柳(公权)、虞(世南)草法拓而为大,非怀素恶札一路,观者谛辨之,勿忽。”恐人误识,先骂了怀素,再特别提醒大家“谛辨”、“勿忽”,古往今来如此小觑怀素的,只有王铎一人。

首都博物馆也藏有一卷王铎草书唐人诗卷,卷未署作年,依其书风应该也是王铎仕清之后的作品。纸本,与上博本一样,该卷规模也很大,纵34.5厘米,横654厘米,共书唐诗9首,其中5首为杜诗。观其气势,王铎仿佛操持天纵之笔,随意挥洒,写得非常骄傲。完了,他仅用几个字作题识,依然关于怀素:“有客曰此怀素家法也,则勿许观。”你听听这语气,不顾及观者情面也不顾及“礼数”,那其实是对视其书法出自怀素一路的人下逐客令,如此这般,他不允许人家再看他的书法作品。

这是目前我们所知道的王铎在其书法中涉及怀素、宣泄情绪的三件作品。还有一个手卷也宣泄了王铎的书法情绪,鲜为人知,这个手卷在美国,为一位著名美籍华人收藏家收藏。也是草书,纸本,纵29.8厘米,横418.5厘米,书杜甫近体诗6首,依次为:《襄西寒望》、《观李固请司马第山水图》、《登兖州城楼》、《陪郑广文游何将军山林十首》之一、《戏作徘谐遣闷》二首之一、《晚出江掖》。此卷作于“丁亥三月”即顺治四年(1647年),仿佛王铎腕中有神鬼驱使,通卷意到笔随,使转自如,浓淡枯涩,字大字小,毫无经营,宛若天成,写得灵动极了。王铎一定又很得意,然后又拿怀素来开涮,这一次他说得更明白:“我学献之、伯英(张芝)、诚悬(柳公权),恐人误以为怀素恶道,则受其谣琢矣!”所谓“谣琢”,就是毁谤,你看王铎,就是这样一定要与怀素撇清界限!

这四个手卷是相继书写的,前后不过一两年之间,卷后所题又都涉及了怀素,它不仅反映了王铎的书法观,更体现了王铎对自己的书法的自负和骄傲。检索王铎传世作品,在此之前似乎还没有如此小觑怀素的言论,值得玩味。作品且多以杜诗为主 要书写内容,所选杜诗也多为抒怀叙情之作,这不仅因为他对杜诗的喜好,还因为仕清使他精神压抑,书写杜诗,既解心情,又可以托古避嫌,更能够张扬他的书法。有关此解,广州美术馆所藏、也是他这一期间(顺治三年,1646年)所作的草书《杜陵秋兴诗卷》的题识便是答案:“杜诗千古绝调,每见有哂之者姑不辞,遇求书则书之而已,万世自有定评,当不知道也!”可见当年求王铎写一幅杜诗书法是多么容易。政治情绪萎靡了,艺术情绪就张扬,只要有人请他写,他就高兴,这就是当年的王铎,如此而已。