毛泽东与人民同甘苦共患难

2013-04-29李焱平

李焱平

回顾党的历史,纵观毛泽东的一生,我们不难看到,坚持走群众路线,既是毛泽东的重要思想,也是毛泽东的伟大实践。他用他的言与行,为我们树立了密切联系人民群众的优良传统和作风。毛泽东之所以永远活在人民心中,那是因为他始终在与人民同甘苦,共患难。

领袖与人民同甘共苦

联系群众,关心群众,爱护群众,服务群众,主要是要看我们能不能代表人民利益,能不能与人民同甘苦、共患难。与人民群众同甘共苦,说起来容易,做起来却难。然而,人民领袖毛泽东却做到了。

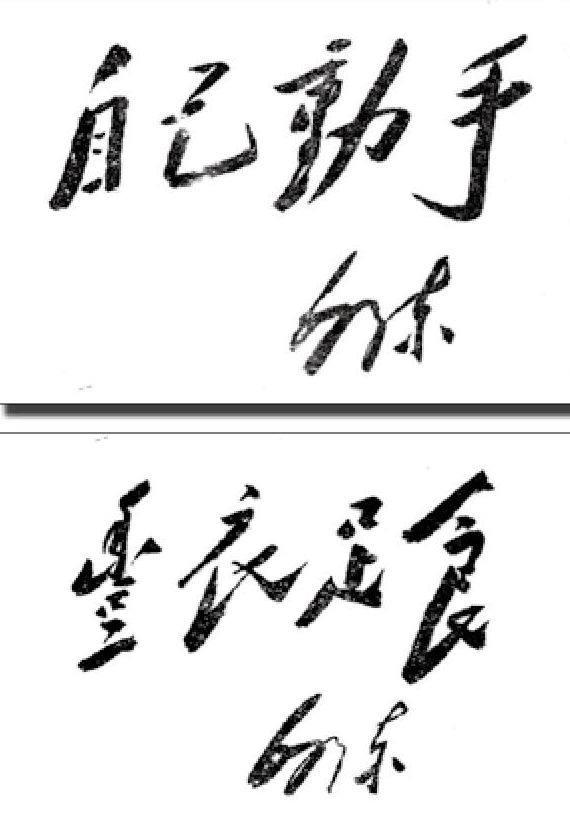

抗日战争爆发后,由于日本侵略者的野蛮进攻和国民党顽固派的包围封锁以及连年的水旱虫灾,再加上根据地财源不丰等方面的原因,导致解放区经济发生严重困难。边区政府和八路军曾困难到没有油吃,没有纸用,没有鞋穿,没有被盖的地步。为了战胜暂时的经济困难,彻底粉碎蒋介石集团对边区的经济封锁和军事围剿,减轻边区人民的负担,争取抗日战争的全面胜利,毛泽东发出号召:“自己动手,丰衣足食。”

1939年春,党中央在延安召开了军民大生产动员大会。毛泽东作了激奋人心的演讲:“同志们!目前摆在我们面前的路有三条:一条是眼巴巴地等着饿死;一条是散伙回家不干革命了;还有一条就是自力更生,艰苦奋斗。这三条我们应该走哪条呢?”接着,他逐条分析道:“饿死是没有人赞成的,解散也是没有人赞成的,还是自己动手吧!”他又进一步说:“我们肩负着解放中华民族的重任,只能走自力更生、艰苦奋斗的道路,也只有这一条道路是通向光明的路,通向胜利的路。党中央号召全体军民拿起枪杆子、锄把子、笔杆子,自己动手,丰衣足食,建设边区,保卫边区,夺取抗日战争的全面胜利。”毛泽东简短有力的讲话,可说是宣战书和动员令。它使人们看到了前途,看到了光明,增强了战胜困难的信心。

在毛泽东的号召和鼓动下,边区军民掀起了轰轰烈烈的大生产运动。从中央机关干部到战士,都定有生产计划,分片开荒种地。毛泽东不仅动员警卫战士们加入到大生产中去,而且自己也要求参加劳动生产。大家都劝说:主席工作忙,身体又弱,就不要参加劳动生产了。毛泽东却坚决地说:“那怎么行啊。大生产是中央的号召,我应该和同志们一样,参加劳动生产。”后来,只好在杨家岭窑洞下面山沟里给他分了一块荒地。毛泽东在那块地里种了辣椒、豆角、南瓜、玉米等农作物,抽空就去施肥、浇水、锄草。看到毛泽东日理万机还参加生产劳动,老乡们纷纷要求为他代耕,但都被他谢绝了。周恩来、朱德等也都参加到大生产的第一线。周恩来和任弼时还被评为纺线能手,朱德则背上筐子拾粪,还把自己的战马抽出去搞运输。

在广大军民的艰苦奋斗下,到1943年,晋绥、北岳、胶东、太行、太岳、皖中等六区扩大耕地600多万亩,生产粮食1500多万公斤;植棉耕地也由1939年的3700亩增加到1942年的9.4万多亩。同时,还办起了石油厂、纺棉厂、造纸厂、农具厂、皮革厂、化学厂、制药厂等工厂。不仅生产出大量的粮食和棉花,而且生产出了日用品、纸张、武器、弹药等。这就为支持艰苦的抗日战争积累了相当的物质基础,基本做到了自给,解决了当时的急需,克服了经济困难。毛泽东和中央领导的率先垂范,与军民们同心协力,同舟共济,既推动了生产和经济的发展,有力地支援了抗日前线,又密切了军政、官兵特别是军民关系。

1940年,这一年陕北的冬天格外寒冷。同志们都穿上了新发的棉衣,而毛泽东穿的还是那件已经穿了4年的灰色土布棉衣,两个胳膊肘上补丁摞补丁,袖口也开了花。警卫员要去给他换件新的,毛泽东执意不肯,说补补还能穿。后来管理局做了一件比较好的新棉衣送来,叫警卫员先别报告毛泽东,趁他休息时,偷偷地把旧棉衣换出来。警卫员依计而行,把棉衣换了,并立即送回管理局处理掉,他原以为毛泽东知道后也就无可奈何了。但出乎意料的是毛泽东还是坚持:“现在这件太好了,我不要。这样吧,你们给我领一件普通的,和你们身上穿的一样。”警卫员只好照办。

1947年10月末,中央前委离开神泉堡,转移到米脂县的杨家沟。前一段时间,这里曾遭到胡宗南部队的抢劫,老百姓的粮食都被敌人抢光了。一天,村里的一个小孩实在太饿了,跑到马槽前抓槽里的黑豆吃,结果被马咬了耳朵。毛泽东听说此事,十分难过,决定中央前委每人每天省一两粮食,去救济困难户。周恩来立刻通知下去,要求干部战士们严格按照毛泽东的指示去做。从那天起,毛泽东每次吃饭前都要问卫士长李银桥:“我的粮食省下了没有?”李银桥每次都如实回答说省下了,整个大院里的粮食都按照计划省下了。毛泽东这才放下心来,开始吃饭。

1948年的2月9日是农历的大年三十。这天,毛泽东叫来了警卫排长阎长林,问他:“我们省下了多少粮食?”阎长林回答说:“省下了30斤小米,70斤黑豆,一共是100斤。”毛泽东听了很满意,让人马上送到村里去,分给困难户过年。晚上,周恩来向毛泽东报告了100斤粮食分给村上烈士家属和困难户的情况。毛泽东总算放下了一桩心事。

领袖与人民风雨同舟

要说毛泽东与人民是休戚相关的,那还要看他在关键时候是怎么做的。尤其是当人民面临生死存亡的危难时刻,作为领袖的他是怎么做的。当全面内战的战火燃向陕北、燃向延安的时候,毛泽东作出了惊人的选择,他把生的希望留给他人,把危险留给自己,与将士们转战陕北,与陕北人民风雨同舟,勇搏惊涛骇浪。

1946年6月,以蒋介石为首的国民党反动派撕下假和平的伪装面目,发动了全面内战。1947年2月底,蒋介石坐镇西安,指挥胡宗南等部25万人的兵力,在百余架飞机的配合下,大举进攻延安。而在陕北,我西北野战军只有两万多人,兵力只占敌军的十分之一。延安又是党中央所在地,党中央和毛泽东的安危,关系到党的安危和革命的命运。如果党中央和毛泽东有所闪失,后果就不堪设想。因此,各根据地领导人纷纷打电报给党中央和毛泽东,请求党中央及早渡过黄河,到一个安全的地方去指挥解放战争。

面对来势汹汹的敌人,延安军民群情激奋,同仇敌忾。1947年3月8日,1万多军民聚集在延安宝塔山下,隆重举行保卫延安、保卫党中央和毛主席的动员大会。人们热血沸腾,高呼口号:“团结起来打胜仗!”“保卫延安!”“用鲜血和生命保卫党中央!保卫毛主席!”3月10日,延安军民在党中央的统一指挥下,开始了有组织、有步骤的疏散和转移。

而这时的毛泽东却临危不惧、从容不迫,一边指挥着全国各战场的作战,一边思考着退敌之策。在敌人的猛烈攻势下,彭德怀屡次劝说毛泽东撤离延安,越早越快越好。但毛泽东总是泰然自若地表示决不先走。后来逼急了,毛泽东就坚定而明确地说:“决不先走,我是要最后撤离延安的。我还要看看胡宗南的兵是什么样呢!”

当时,负责警卫工作的新四旅的官兵们也急切地希望毛泽东赶紧转移。副旅长程悦来和十六团团长袁学凯向毛泽东汇报完情况后,他们一同劝说毛泽东:“主席,部队都非常担心你的安全,我们全旅指战员请求主席早一些转移到黄河东边去。”毛泽东郑重地对他们说:“你们代我谢谢同志们的关心。好多地方来电报,催我过黄河,彭老总更是急得不得了。中央有个安全的环境,对指挥全国作战的确有好处。不过,我有些想法。其一,我们在延安住了十来年,一直处在和平环境中,现在一有战争就走,我无颜面对陕北乡亲,日后也不好再见面。难道我们还不如刘备?刘备撤退还舍不得丢下新野县的老百姓,我们共产党人总比刘备强嘛!我决定和陕北的老百姓一起,不打败胡宗南决不过黄河!其二,现在几个解放区刚刚夺得主动权,我留在陕北,蒋介石就不敢把胡宗南投入别的战场。我在这里拖住他的‘西北王,其他战场就可以减轻压力。”毛泽东这一席话说得二人心悦诚服。

要不要留在陕北,毛泽东首先想到的是养育革命10多年与他朝夕相处的陕北人民的安危。他的决定就是要与陕北人民一起同生死共患难,和陕北人民一道斗风雨战恶浪,同力抗击进犯敌人,保卫人民的胜利果实。

在此后不久的中央会议上,毛泽东力排众议,再次重申了他留在陕北的决定。同时,还决定以刘少奇、朱德以及中央委员组成中央工作委员会,到华北开展中央委托的工作;毛泽东、周恩来、任弼时率中央和解放军总部的精干机关,继续留在陕北,指挥全国各战场的作战;叶剑英、杨尚昆主持的中央后方委员会,转移到晋西北统筹后方工作。

毛泽东和中共中央机关在艰苦的迁徙转战中,连遭敌人围追,几乎陷入绝境,但始终没有离开陕北。这既保持了坚强的领导核心和各方面的工作方针、政策的连续性,使党的全盘工作无论在解放区还是在国统区都能不受干扰地运转自如,又对敌人是强有力的牵制,对边区军民乃至全国军民则是极大的鼓舞。

正如周恩来所说:“航船在大海上遇到风暴,舵手坚守岗位,稳妥地驾驶,会给全船的人带来无穷的力量,这是战胜风暴的决定因素!”接着,他又感慨地说:“今天,蒋介石又掀起了一股反共反人民的恶浪,全国、全世界的人都望着咱们陕北。在这严重的时刻,毛泽东决定留在陕北,我们的帅旗高举在陕北,指挥中心坚决不挪动,这是多么雄伟的革命气魄啊!”

“党中央还在陕北!毛主席还在陕北!”激励着广大军民英勇奋战,在西北战场和全国其他战场上夺取一个又一个胜利。仅西北战场上,在党中央撤离延安后的45天内,就连续取得青化砭、羊马河、蟠龙镇以及沙家店战役的胜利,国民党军队对陕北的重点进攻被彻底粉碎。从1947年的3月至6月这四个月内,东北、热河、冀东、豫北、晋南等战场也开始局部反攻,收复和解放了153座城市,歼敌40 余万人。从1946年7月起在短短一年时间里,共歼敌112万人,解放军的总兵力发展壮大到190多万人。人民军队因此而由战略防御阶段转向战略进攻阶段,进而夺取全国胜利。

永不改人民领袖本色

全国解放以后,环境安定了,各方面条件都好了,毛泽东并没有因此而养尊处优,高高在上,远离群众。为了国家繁荣强盛,为了人民幸福安康,毛泽东忧乐百姓的情怀更深了,体恤百姓的情意更浓了,他依然保持着人民领袖的本色,谦虚谨慎,戒骄戒躁,躬自菲薄,鞠躬尽瘁。

1959年国庆后,毛泽东南下视察,在山东、安徽看到沿途土地龟裂,旱情严重。10月31日,毛泽东来到杭州。一到住地刘庄,有关山东、安徽、河南、江西等地受灾及个别地方饿死人的文件、电报就接踵而来。毛泽东看着桌上摊着的文件,郑重地对身边的工作人员说:“全国不少地方遭了灾,许多老百姓在挨饿,我们是不是不吃肉,不喝茶了?我们带个头好吗?”见大家都没有说话,面有难色,毛泽东又耐心地说:“人家(指前苏联)逼债,我们少吃一点肉,争取三年内把债还清。”接着他的脸色严肃起来:“我们中国人是有志气的,谁也休想让我们低头弯腰。”

不久的一天,卫士和服务人员悄悄地议论:“主席这次来瘦多了。”于是几个卫士商量后,把他们饲养的一头猪杀了。这天卫士让人做了一小碗红烧肉,开饭时给毛泽东送去了。毛泽东还在过道里就闻到了红烧肉的香味,不禁说:“好香呦,好香呦。”看到桌上的红烧肉后问:“这肉是哪来的?”卫士恳切地说:“主席,这是我们警卫班的同志自己饲养的,你吃点吧。”毛泽东坚决地说:“你可不能破了我们定的规矩。拿回去吧。”卫士的眼里急出泪花,说:“就这么一小碗,你就吃了吧!”毛泽东还是坚持:“不吃,拿回去!”“主席,这猪肉是咱自己饲养的,不是买来的,就一小碗,尝尝吧!”毛泽东对卫士慈祥地笑了笑:“到全国人民都吃上猪肉的时候再吃吧。”就这样,三年困难时期,毛泽东曾六次到杭州,却一次也没有在杭州吃过他喜爱的红烧肉。

1960年是最困难的一年,我国遭遇了严重的自然灾害。毛泽东宣布了他的“三不”决定:“不吃肉、不吃蛋、吃粮不超定量!”他决心和人民共渡难关。毛泽东历来是交待了的事情就要照办。毛泽东喜欢吃猪肉,但是,在国家最困难的日子,他7个月没有吃一口猪肉,甚至几天不吃粮食。有时工作一天只吃一盘马齿苋或炒菠菜。如此日久,他的脚都浮肿了,脚踝部按下去就是一个坑,久久不能平复。周恩来一次又一次地来劝说:“主席,吃口猪肉吧!为全党全国人民吃一口吧!”毛泽东总是固执地摇摇头说:“你不是也不吃吗?大家都不吃。”宋庆龄听说后,特意从上海赶来,带来一网兜螃蟹,郑重地对他说:“这不是肉,这是螃蟹。”毛泽东对宋庆龄始终保持着特殊的敬意,所以收下了螃蟹。厨师将螃蟹煮了送来,毛泽东却说什么也不肯吃,将螃蟹转送给了幼儿园的孩子们,自己家里没留下一只。李银桥提出应该给主席的两位女儿留几只,也被毛泽东制止了:“我要带头呢,说了的就要办!”

作为党和国家领导人,毛泽东要带头与人民共患难渡难关。可又怎么能想到,他还带着全家人压缩开支,节衣缩食,艰苦度日。

在经济困难时期,毛泽东的儿女们同全国人民一样也得勒紧裤腰带过紧日子。他的两个女儿正在上学,上学前是和警卫战士一道吃大食堂,上学后便在学校食堂吃饭,极少同她们的父亲一道享受“小灶”。这天,李讷回来过星期天,毛泽东的生活管家尹荆山提议说:孩子们两三个礼拜没回家,是不是全家人在一块吃顿饭?征得毛泽东同意后,厨房便开始准备。见李讷回家来,炊事员特地比平时做了多一倍的米饭,烧了四菜一汤,还准备了辣子、霉豆腐等四个小碟。

开饭前,毛泽东询问了女儿的生活、学习情况,李讷婉转地表示了粮食定量不够吃,学校的菜油水少,光用盐水煮,上课肚子便咕噜叫等具体情况。毛泽东点点头说:当前的困难是暂时的,要和全国人民共渡难关。要带头,要做宣传工作,要相信共产党……

开饭了,毛泽东拉着李讷的手一起来到饭桌旁。李讷看着桌上的饭菜,闻着久违的香味,挣脱父亲的手。一边抓筷子一边欣喜地说:“啊,真香哪!”毛泽东慈爱地说:“吃吧,快吃吧。”江青不时地给女儿夹着菜。

李讷不顾一切地狼吞虎咽起来,快速地往嘴里拨饭,饭太烫,李讷被烫得眼睛都湿润了。一边吃着碗里的一边目停转睛地扫视着桌子。

毛泽东微笑地叫她吃慢一些,但渐渐笑得勉强起来,变成了苦笑。毛泽东与江青都停止了吃饭,怔怔地看着女儿。“哎,你们怎么不吃了?”李讷边吃边问。毛泽东不自然地说:“老了,吃不多了。我很羡慕你们年轻人。”李讷的注意力只在饭上,见父母都已不吃饭了,便说:“你们不吃,我就打扫完了。”毛泽东说:“打扫完,三光政策,不要浪费。”

不一会,桌上的饭菜被扫光了,但李讷似乎还未饱,试着问旁边的尹荆山:“尹叔叔,还有汤吗?把这盘子刷刷,别浪费。”尹荆山跑到厨房拿来两个白面和玉米面掺半的馒头递给李讷,李讷用馒头把盘子擦了又擦,尹荆山则在旁边用热水给李讷涮菜碗供她喝。

看着李讷吃饭时的饥饿样,毛泽东身边的工作人员无不动容,李银桥、尹荆山觉得应帮李讷说说话:“主席,李讷太苦了,您看是不是可以……”没等他们说完,毛泽东就说:“不可以。和全国老百姓比起来,她还算好的。”“可是……”他们还想尽力劝说。毛泽东接着说:“不要说了。我心里并不好受。我是国家干部,国家规定给我一点待遇。她是学生,按规定不该享受的就不能享受。”毛泽东深深叹了叹气,沉重地摆摆手:“还是那句话,谁叫她是毛泽东的女儿呢?还是恪守本分的好,现在这种形势下尤其要严格。”

毛泽东带头带着全家省吃俭用,这还不够,又带头降低工资。当时,实行24级干部工资制,毛泽东的工资定级比较高,在他要求下连降三级,同时,还减少了粮食和副食品的定量供应。如此一来,全家人的生活常常是捉襟见肘,入不敷出。

在毛泽东以身作则的带动和影响下,1960年9月26日国务院发出通知:全国的各级干部普降工资,三级降12﹪,四级降10%,五级降8%,六级降6%,七级降4%,八级降2%,九至十七级降1%,号召全党过紧日子。这在剥削阶级及其政党看来,是不可思议的。

这些难忘的回忆,会使我们看到毛泽东那令人震撼的人民领袖风范,令人敬仰的伟人人格魅力,令人感动的艰苦奋斗精神。老革命家董必武这样讲过:“没有全党的吃苦耐劳,不能领导民众;没有领袖的吃苦耐劳,不能领导全党。”正是毛泽东的清廉朴素,宵衣肝食,正是毛泽东的严以律已,为人表率,形成了无穷无尽的凝聚力和感召力,凝聚全党意志,团结亿万民众,战胜一个又一个艰难险阻,推动社会主义革命和建设事业不断向前。