断章里的青铜时代

2013-04-29Spring

Spring

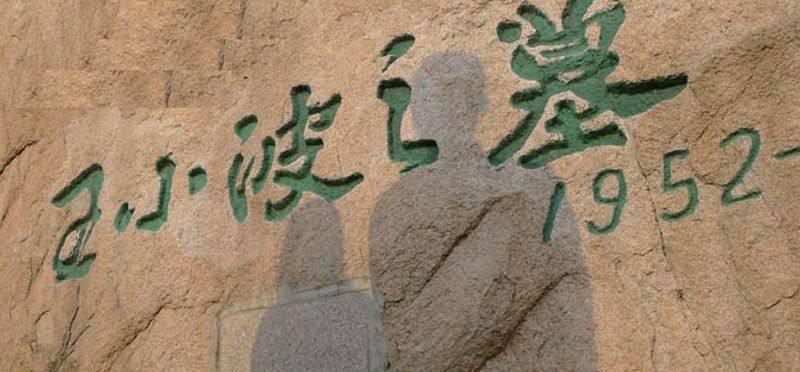

一个闪回,去年某个秋高气爽的日子,王小波墓前。

在我一篇业已夭折的小说的开头,这样写道(清清嗓子,开始了——):

没有鲜花,我和H像祭品一样躺在王小波的墓前。午后的太阳从对面的山顶上射过来,明亮地泻在我们身上。水泥台子的坚硬冰冷透过薄毛衫直抵肌肤。我们躺着眯了一会儿,便在暖暖的阳光下晃悠悠地坐起来。

就是这么一个时期,你我都熟悉它,却无法命名它。那年我27岁,几乎是因为王小波,我遇到了H。27岁的我和H并肩坐在王小波的墓前。随着太阳光摇摆的节奏,晃着垂下的两条腿,我又一次满怀深情地谈起自己最爱的《青铜时代》:“也许是因为《青铜时代》,我爱上了唐朝。因为《寻找无双》,我爱上了长安城。”“S,你又开始吟诗了。”“别打岔,人家正对着小波抒情呢!嗯,《寻找无双》,多有趣!把唐长安写得!城墙,街道,下水道……有个段子我记得最清楚,是说长安城的城墙很厚很坚实,因为掺了童子屙的屎进去…….我为啥老记得这段子呢?说不清楚。就像提起《黄金时代》,就想到‘敦——伟——大——友——谊——几个字。”我把最后这几个字拉得很长。然后,我们就讨论起昨天敦伟大友谊的事情。H说:“S,若传扬出去,我算是没脸了。”后来这事儿当真传扬了出去。那是在许多年之后,在我那不靠谱老公——此刻已是前夫——的怂恿下,我脑袋发热写了小说。我没料到的是,H竟读了这书,然后给我打电话说:“S,我晚节不保!”

在那样一个阳光明媚的深秋,回忆中满是温暖的颜色。我和H换了几班地铁,到京城北边一个车站坐上了开往昌平县的公交车。在窄小的公车里,跟塞满了要溢出来的人们挤了约莫一个钟头,到没有站牌也已记不得名字的某站(只有我俩)下车,又步行了半个钟头,才到了佛山陵园。

陵园大门坐北朝南,进门东边的小山上即是墓群。远远看到西边一个有“漏窗”的砖房子,认准了那是厕所,箭步奔进去。H认真地给陵园厕所拍照。细细看来,这厕所立面竟是好看,比例协调,朴拙天成,唯一的缺点是洗手池的龙头出不了水。“H,扭头!”我忍不住叫了起来。“王小波之墓”几个字赫然出现在眼前,刻在东边小山一块儿平坦的大石上。

陵园中部和西部一马平川,再往西、往北有几座山,呈环抱之势。坐在小波墓前,视野开阔舒畅。这并非什么节日,方圆之内再未见有他人来扫墓,只听得守园子的人在山脚下晒太阳的声音。我和H东拉西扯地聊了好多,也有好多没有聊。我们一直坐到微风吹紧,太阳下山。

回程的路上,太阳在西边的群山后面时隐时现,像一个内心炽热而面容羞涩的女孩。“H,你看!”我兴奋地指着太阳,“多美!” “S,你说太阳,让我想起一件事儿。”H缓缓道:“高中的时候,我跟大猫和一个女生一起到校外参加物理竞赛。晚上,我们仨走着回宿舍,那条路特安静,月亮在头顶很大很大。突然,我脑袋抽风地说:‘我闻到了月亮的味道。然后,那俩人就没心肝地大笑不止。.哎,那是我小时候最糗的事儿之一啦。” “他们不懂你!换做我,肯定直直地望着你,然后痴痴地说:‘H,你是个诗人! ”说这话的时候,我觉得我的神态语气应该像极了妖妖,就像她惊讶又激动地说,“陈辉,你是个诗人呢!”

哎,少女情怀总是诗啊!我竟然还能够忆起那个在北京挤公交车的日子,那个长满了金黄树叶的日子,那个有着如德国般安闲的河流和树木的日子,那个H第一次见到北方的山的日子......

以上这些胎死腹中的文字,到现在,却成了一个佐证,在某种程度上说明,王小波对青春期的我的影响。

我读大学的时候,准确地说应该是更早些的时候,有这样的说法:“男生必读王小波,女生必读周国平”。这样算来,我真的是男生了。一本《青铜时代》在枕边,翻开哪页就从哪页看,有些段落看了不知多少遍,而肯定有些篇章压根儿没看到,于是我的脑袋里满是蒙太奇式的《红拂夜奔》和《寻找无双》。有趣的是,这本《青铜时代》却也不是我的。

讲一个小故事,肖兄和徐姐在2007年访小波墓的事情。那时候,正赶上小波十周年祭,他俩第一次到了小波墓前,像我和H一样。不同的是,他们路遇了其他吊唁者,一男一女两个在北京读书的学生。大家本是陌路人,因为同为小波“门下走狗”,便聊了起来。肖兄和徐姐觉得这男生女生都不错,挺般配,就开始极力撮合他们。在离开小波墓的时候,这俩人还果真一道走了。至于后事,不得而知。无所谓,已经是一个好故事。

客观地说,若论文学造诣这个事情,小波大概排不到一个怎样的位置,但是,少有作家可以这样真诚地走进读者的心里,我想。也少有作家可以如此深刻地影响到自己的读者,我想。

H说,想要开车载我一起横穿美国,像王小波和李银河那样。如若真实现了,我是不是该写一部《在路上》?然后,再回到小波墓前,虽然不知道他是否在外地神游,却可以坐下跟他说说,我们的经历。