赠礼情境下自我构念对品牌显著度偏好的影响

2013-04-08张知为

张 喆,张知为

(复旦大学 管理学院,上海 200433)

2009年,中国的奢侈品消费总额已超过美国,成为仅次于日本的第二大奢侈品消费国.根据里昂证券的预测,到2020年,大中华区的奢侈品消费将占到全球的44%.然而,中国的奢侈品消费有其特殊性,例如消费者趋于年轻化、送礼用途成为特色、以显著的品牌标志炫耀自己的身份等.中国是一个讲“人情”的国家,礼物在其中扮演了重要的角色.奢侈品在中国的消费有相当一部分是被作为礼物赠送给他人.里昂证券估计,2010年中国消费者中有16%~17%的人购买奢侈品作为礼物.其中在配饰方面,37%的购买行为以送礼为目的,远远高于其他市场的比例.赠礼者赠礼,无论出于何种目的,总是希望收礼者能够喜欢这份礼物,但有时候,根据赠礼者偏好而挑选的礼物却未必迎合收礼者的心意.在这种情境下,赠礼者是会坚持自我,还是放弃自己的品味去迎合收礼者的偏好,这就将取决于不同赠礼者的自我构念.心理学领域研究发现,自我构念往往是导致认知、情感和动机不同的内在因素.我们认为,在消费行为中自我构念同样也会影响消费者的决策.进一步,我们认为并不是所有的奢侈品消费都以炫富为目的,而是用来表达自己的生活态度,体现一种整体优雅的气质和品味,那么在这种情境下品牌标志的显著性又应该如何展现呢?

本研究探讨的是在赠礼情境下,自我构念对消费者品牌显著度偏好的影响.首先,本文回顾前人在自我构念、赠礼和品牌显著度3个方面所做的相关研究,并在此理论基础上提出假设,然后通过实证来检验研究假设并分析结果,最后对整个研究进行讨论.

1 理论背景与研究假设

1.1 自我构念?

人类对于自我的认识似乎是一个永无止境的过程.近年来,越来越多的学者将目光投向了自我构念(self-construal)这一领域.自我构念的提出源于跨文化研究.Markus和Kitayama[1]将对自我的探索从单一文化背景延伸到了不同文化背景.他们认为,自我构念反映的是人们在各自文化背景下对自我和他人关系的认识,即把自己与他人分离或连结的程度.在此基础上,产生了两个维度:独立自我构念(the independent self-construal)和互依自我构念(the interdependent self-construal).独立自我构念指的是人们通过自己的想法、感受、行为进行自我实现、成为自主独立的个体;互依自我构念指的是人们希望找到能够融入他人的方法、成为各种人际关系中的成员.对独立自我,他人起到社会比较和自我确认的作用,自己的行为是对情境的反应,但这是出于表达自我特质的目的;对互依自我,他人起到组成自己所处情境的一部分和自我定义的作用,自己的行为取决于情境,尤其是情境中的他人,在特定情境中与他人的关系定义了自我.独立自我对应的其他表述有个人主义、自我中心、自主型等;互依自我对应的其他表述有集体主义、非自我中心、关系型等.

Markus和Kitayama以及其他早期的学者都将自我构念放在了个人主义-集体主义文化背景下进行研究,认为西方人/个人主义文化属于独立自我,非西方人/集体主义文化属于互依自我.不同的自我导致了不同文化下人们在认知、情感和动机方面的差异.然而,Singelis[2]在整合了大量实证依据后却提出,自我的两个方面并不是一个简单的两极维度,这两个自我可以同时存在于同一个体中.之后,Cross和Madson[3]对自我构念与性别的关系进行了考察,发现美国的男性和女性在自我构念的发展程度上不同,女性倾向于发展互依自我构念,男性倾向于发展独立自我构念.进一步,Cross等[4]则认为互依自我构念有两种形式,分别是集体主义互依和关系型互依.

对自我构念的测量有很多工具.在定性方法上,比较有代表性的是Kuhn和McPartland[5]开发的二十句陈述句测验(Twenty-Statements Test,TST).在定量方法上,比较有代表性的是Singelis[2]开发的自我构念量表(Self-Construal Scale,SCS).此外还有Gudykunst等[6]编制的量表以及Cross等[4]编制的关系型互依自我构念(Relational-Interdependent Self-Construal,RISC)量表.以上皆是对特质性自我构念(chronic self-construal)的测量方法,对于情境性自我构念(situational self-construal),一般依靠不同的操作手段激活,包括指导语激活法、故事激活法、代词圈点法和任务激活法[7].

现今,对于自我构念的关注已经从最初的文化和心理要素(包括认知、情感和动机)拓展到了其对个体行为的影响.例如考察自我构念对人际交往行为——物理距离的影响:更发达的独立自我在交往中对应更远的距离[8];自我构念在对联合品牌个性偏好中的作用:对于具有更复杂独立自我构念的高加索人,在启动独立性后更偏好双个性品牌,对于具有更复杂互依自我构念的西班牙裔,在启动互依性后更偏好双个性品牌[9];以及自我构念对人们获取自我知识的反应上的影响:独立自我的人拒绝自我发现的结果,并做出那些不符合新获得的自我知识的消费选择;互依自我的人在消费决策上接受并使用自我发现的结果[10].

1.2 赠礼

基本上所有资源,无论是有形还是无形的,都可以被作为礼物,包括产品、服务和经历.赠礼(giftgiving)行为被定义为一种发生在赠礼者和收礼者之间的礼物交换过程[11].当然,赠礼者和收礼者也可以是同一个人(自我赠礼),或是赠礼者为企业,收礼者为消费者(B2C赠礼),但这两种情况并不是本研究的关注点.有关赠礼的研究渗透了人类学、心理学、社会学多个方面.

礼物的象征内涵包括独特性(独一无二的产品)、共同性(共同挑选的产品)、转折性(标志转折的产品)以及符号内容(总结某一经历的产品)[12].赠礼作为自我和他人的符号,既是一种对赠礼者自身的展示(赠礼的行为是一种更直接的自我定义的方式),又是赠礼者希望传达的关于收礼者的信息(赠礼者选择某件产品是因为这件产品太符合对方了,通过礼物,他人脑海中对我们的印象被展示出来)[12,13].

对于赠礼行为背后的动机驱动机制,Wolfinbarger[12]认为有3种,分别是利他(altruism,不求回报地做出有益对方的行为,例如表达爱意,补偿非自己造成的对方损失,补偿对方的付出)、规范(norm,扮演好在社会关系网络中的角色,例如在圣诞节送亲人礼物)以及利己(self-interest,通过赠礼达成某种有益自己的目的,例如谋求财富和地位,巩固关系,融入他人的生活).Goodwin等[14]则认为赠礼的动机可以二分为自发(voluntary)和职责(obligation),其中,职责的形式包括互惠(reciprocity,共同交换礼物或回报别人的赠礼)和仪式(ritual,例如圣诞赠礼).Belk和Coon[15]在对约会赠礼的研究中发现,过去关于赠礼和其他人际交往行为的解释普遍建立在交换理论上,包括经济交换和社会交换,然而交换范式最终会被否定,替而代之的将是大爱范式(agapic love,源于希腊语,指无私的爱).Otnes等[16]将赠礼者的角色分成了6类:取悦(pleaser)、提供(provider)、补偿(compensator)、社交(socializer)、职责(acknowledger)、回避(avoider).Rugimbana等[17]将研究的赠礼背景控制为情人节,考察年轻男性赠礼的利己、职责和利他3种动机,结果发现这3种动机不但存在(职责动机最显著),而且有着复杂的交互作用(每种动机都有和其他动机共同存在的倾向),另外,潜在的社会权力交换动机也很显著.

礼物标志着一段关系,同时也会改变关系.Ruth等[18]考察了礼物如何影响送礼者和收礼者之间的关系,明确了6种影响:加强(strengthening)、正面肯定(affirmation)、可忽略(negligible effect)、负面确认(negative confirmation)、削弱(weakening)和严重破坏(severing).

赠礼行为依赖于情境.Belk[19]验证了赠礼者的卷入度在不同的赠礼场景中展现出极大的不同,从而影响了花在购买过程上的精力和金钱.Wolfinbarger和Gilly[20]将赠礼情境分成了2种主要类型,分别是人生经历仪式(rites of passage)和人生进行仪式(rites of progression),前者指频率低、规模大的事件(例如婚礼),后者指频率高、规模小的事件(例如生日).他们发现相比人生经历仪式,赠送的礼物在人生进行仪式情境下,会更倾向送礼者一致性(giver-congruence),这可能是因为收礼者一致性(receivercongruence)相对需要花费更多的精力,对人生进行仪式,送礼者并没有足够的动机去付出这样的精力.

除了对礼物、动机、关系和情境的探索,其他关于赠礼的研究还包括:Belk[21]从认知一致性理论的角度探究了礼品的选择和评价过程.Sherry Jr.等[22]关注了礼物的“阴暗面”.Wooten[23]开发了赠礼焦虑的延伸模型,指出赠礼者在高度希望收礼者喜欢他们的礼物却又害怕做不到的时候会产生焦虑.Weisfeld-Spolter等[24]认为心理性别倾向在自我赠礼和人际间赠礼下会被不同的触发,这种心理不同在消费者购买礼物的决策中会起到情感和认知的影响.

1.3 品牌显著度

自从凡勃伦于1899年在其著作《有闲阶级论》中首次提出炫耀性消费的概念以来,经济学领域产生了大量的相关探讨.消费者购买炫耀性商品是为了传递自己高收入的信号,希望以此获得更高的社会地位,即追求炫耀性商品的信号价值(signaling value)[25].最近也有研究以种族差异为焦点,联系个体关注自己在社区中的相对位置,探讨可见消费(visible consumption)起到的潜在作用,无论对黑人白人,可见消费的物品都是奢侈品[26].而在营销领域,这类产品经常被称为地位商品(status goods).

Drèze,Han和Nunes[27]提出了一个新名词:品牌显著度(brand prominence).它是指在某一特定产品上品牌的突出程度,即标志可见、帮助观察者识别出来的程度.比如路易威登的Monogram帆布系列手提包,包身布满LV标志和经典图案,这种便属于“大声”或“显性信号(explicit signal)”产品;而采用“无标志”战略(品牌徽章在包的内部)的Bottega Veneta,便是典型的“安静”或“隐性信号(subtle signal)”产品.

根据传统的炫耀性消费理论,昂贵的消费本身并不能确保获得预期的认同,人们会通过炫耀来将他们的财富传达给他人,当信号能够被他人更容易地理解时,这种信号的传达效果更好,因而,人们会偏好显性信号的产品.然而,人们根据具有象征性的产品来推断使用者的身份,但这种对身份的推断与那些同样使用该产品的人群紧密相关,无论是人群的人数多少,还是他们属于的社会群体,都会导致产品使用的分歧[28].Berger和Ward[29]发现,非炫耀性消费(购买隐性信号产品)有时也能促进预期的信息传递.隐性信号更难被圈外人(outsider)识别,这有助于让圈内人(insider)与之区别开来,这种差异使得圈内人更偏好隐性信号的产品.Han,Nunes和Drèze[30]根据财富状况和对地位的需求这两个维度,将消费者分为4类(patrician贵族、parvenus暴发户、poseurs装模作样的人和proletarians无产阶级),并探讨了其中每一类消费者对奢侈品品牌显著度的偏好以及产生这种偏好的背后机制(希望与内群体和外群体结合或分离).另外,Nunes,Drèze和Han[31]还对经济危机时期的奢侈品品牌显著度进行了考察,发现在经济衰退期引进的产品比撤出的产品(以路易威登和Gucci为代表)在品牌的呈现上更显著,这是为满足消费者需求而做出的转变,说明依旧处在奢侈品市场的消费者仍然甚至更加对充满品牌标志的产品感兴趣.

1.4 研究假设

依据Berger和Ward[29]的研究,消费者可以根据其时尚地位(fashion status)被分类为圈内人和圈外人,圈内人更偏好隐性信号的产品,而圈外人更偏好显性信号的产品.但目前尚未有研究将对品牌显著度的偏好放在赠礼的情境下加以讨论.事实上,中国消费者奢侈品的消费很大一部分是用来赠礼以建立其社会关系[32].以路易威登南京门店为例,40%以上的消费者是替人选礼物[33].

赠礼是发生在赠礼者和收礼者之间的行为.礼物象征着赠礼者,它是自我呈现的一种方式.如果赠礼者为圈内人,赠送隐性信号的产品可以让自己与内群体更紧密联系.如果赠礼者为圈外人,选择显性信号的产品是炫耀性消费理论下的必然.而礼物又是赠予收礼者使用的,收礼者会根据产品联想来评价一份礼物,例如品牌联想[34].如果收礼者为圈外人,则无法识别出隐性信号的产品,礼物的意义被削弱,但对于显性信号的产品,却能够清楚认识到其价值.如果收礼者为圈内人,会更偏好隐性信号的产品,收到这样一份产品,将产生更高的满意度,从而促进其与赠礼者之间的关系.

本研究按时尚地位将赠礼者和收礼者都划分为了两类.当赠礼者和收礼者同为圈内人或圈外人时,两者对品牌显著度的偏好一致.而当赠礼者和收礼者处于不同的时尚地位时,便产生了偏好的冲突.由于礼物的选择权在赠礼者一方,本研究只关注赠礼者在选择礼物时的偏好,并且认为,赠礼者的自我构念会对这一偏好产生影响.

当赠礼者和收礼者偏好不一致时,赠礼者最终的决定将取决于他坚持自我的程度以及顺从他人的程度.Escalas和Bettman[35]研究发现当品牌形象和外群体形象一致时,品牌符号的呈现会使更独立型自我的消费者产生更低的自我 品牌联系.他人对于互依自我有着更重要的地位,甚至会成为个体行动的相对焦点,为了维持和他人的关系,互依自我的个体会持续关注他人的需求、欲望和目标[1].因而对于互依自我构念相对独立自我构念更发达的赠礼者,他的赠礼偏好应该更接近收礼者对品牌显著度的偏好.而在两者时尚地位一致时,自我构念对赠礼者的偏好无影响.因而提出以下假设.

H1:当赠礼者和收礼者同为时尚圈内人时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好不相关.

H2:当赠礼者和收礼者同为时尚圈外人时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好不相关.

H3:当赠礼者为时尚圈内人,收礼者为时尚圈外人时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好相关,并且互依自我相对越发达,越偏好显性的信号.

H4:当赠礼者为时尚圈外人,收礼者为时尚圈内人时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好相关,并且互依自我相对越发达,越偏好隐性的信号.

2 研究方法与设计

在开始正式的研究前,先期进行了小范围的预测试.最终,正式的研究以网络问卷的形式展开.问卷共有两个版本,分别为送给圈内人和送给圈外人.被试随机填写其中的一个版本.回收的可用问卷共1057份,其中,送给圈内人的版本573份,送给圈外人的版本484份.被试以大学生群体为主,年龄为16~32岁(M=20.67,SD=1.773),其中,男性为369名,女性为688名.

2.1 人群时尚地位的分类

依据Berger和Ward[29]的研究,将被试分为圈内人和圈外人.时尚圈内人定义为在时尚领域具有更丰富的知识和兴趣.本研究采用了自我报告的形式,被试需要为“我对时尚很感兴趣(例如经常关注时尚、阅读时尚杂志)”和“我具备丰富的时尚知识”两项陈述进行6点量表打分(1非常不同意,6非常同意).规定两项得分均小于等于3且至少有一项小于等于2的被试为圈外人,两项得分均大于等于4且至少有一项大于等于5的被试为圈内人.为确认该操作可以实现对人群的时尚地位分类,被试还会依次看到5张不同产品的图片,他们需要识别并填写其中每一件产品的品牌.5件产品均为奢侈品手提包,产品上并未展示(或无法从图片上看到)品牌名称及品牌标志,但圈内人可以根据手提包上的图案、款式等其他线索判断出产品的品牌.

收礼者的时尚地位直接由描述表示:收礼者为圈内人——“对时尚很感兴趣,也很内行”;收礼者为圈外人——“对时尚不太关注,也不是十分了解”.

2.2 变量测量

(1)自我构念

对自我构念的测量主要参考了Singelis编制的自我构念量表(SCS),并根据Singelis在2000年对原有量表的修改进行了题项调整,量表由21个题项构成.

(2)品牌显著度的偏好

由于本研究关注的是在赠礼情境下对品牌显著度的偏好,而赠礼行为会受情境因素影响,因而本研究将赠礼的情境进行控制.接着,被试会看到3组产品图片,并被告知每组的两个产品同属于某一品牌,价值相同.两个产品的惟一区别便是品牌显著度(有品牌名称/无品牌名称,有品牌标志/无品牌标志).所有显性信号产品的图片均从品牌官网上获得,对应的隐性信号产品如无现成图片,则通过绘图软件处理获得.3组产品分别是Gucci手提包、Channel手提包、Dior太阳镜.被试需要根据自己的赠礼偏好为每组产品进行1~7的打分(1-非常偏好左边的产品,7-非常偏好右边的产品,左边为显性信号产品,右边为隐性信号产品,得分越高代表越偏好隐性信号).

3 研究结果

根据人群时尚地位分类的标准,找到两类目标被试共649人.

圈内人231名,年龄为16~31岁(M=21.04,SD=2.010),其中,男性26名,女性205名.圈外人418名,年龄为17~30岁(M=20.35,SD=1.603),其中,男性216名,女性202名.可见,相对来说,女性比男性拥有更丰富的时尚知识和兴趣.为检查人群分类的操作,对两类目标被试在3个产品中识别出的品牌数进行了独立样本t检验,结果表明,圈内人识别出的品牌个数显著大于圈外人(M=2.43相比0.27,t=17.097,p<0.001).

接着,对测量变量的量表进行了信度和结构效度检验.自我构念量表的KMO为0.796,Bartlett's球形检验显著,独立和互依分量表的Cronbach'sα系数分别为0.743和0.784.品牌显著度偏好量表的KMO为0.667,Bartlett's球形检验显著,Cronbach'sα系数为0.704.测量两个变量的量表均通过信度和效度检验.

为得到两个变量的精确数值,需要对量表得到的数据做如下处理:将独立分量表中的10个题项得分平均,得到独立自我得分,将互依分量表中的11个题项得分平均,得到互依自我得分.参照Wu等(2011)[10]以及Holland等(2004)[8]对数据的处理方法,将互依自我得分减去独立自我得分,得到一个自我构念指数.互依自我相对越发达,自我构念指数越大.而另一个变量——对品牌显著度的偏好,则通过对3个得分进行平均获得.

结合收礼者的时尚地位,样本共被分为4组:圈内人送圈内人(146个样本,平均年龄21.52岁,男性19名,女性127名),圈外人送圈外人(213个样本,平均年龄19.62,男性107名,女性106名),圈内人送圈外人(85个样本,平均年龄20.22岁,男性7名,女性78名),圈外人送圈内人(205个样本,平均年龄21.11,男性109名,女性96名).

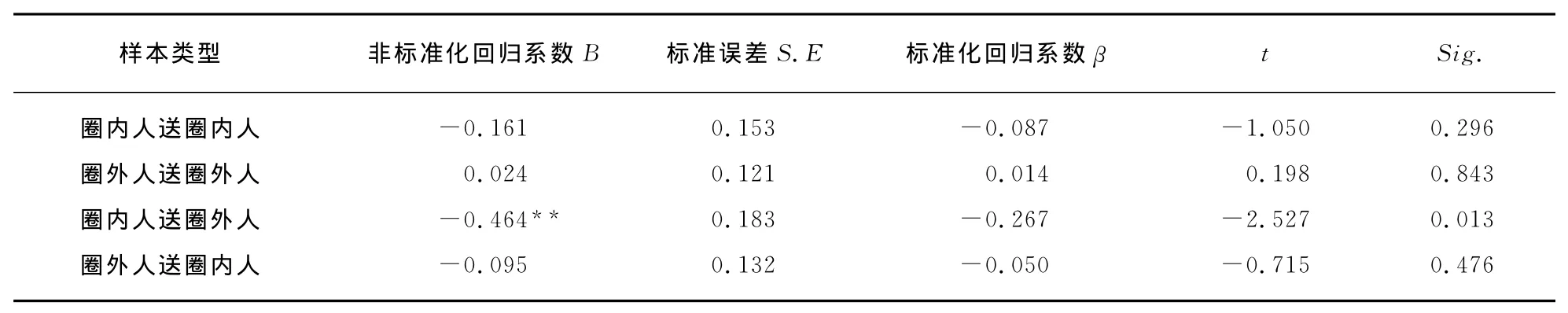

要验证假设,即是要考察以上每组中两个变量之间的关系.假设认为当赠礼者和收礼者时尚地位不同时,互依自我的相对发达程度决定了对信号的偏好,而当赠礼者和收礼者均为时尚圈内人或时尚圈外人时,偏好与互依自我的相对发达程度不相关.因而,将自我构念指数作为解释变量,偏好作为被解释变量,对每组进行线性回归分析.如果假设被验证,则只有在圈内人送圈外人和圈外人送圈内人两组中,两个变量会呈线性相关,且前者应为负相关,后者应为正相关.每组回归分析的结果见表1.

表1 回归分析结果Tab.1 Regression analysis

从表1可以看到,假设1、假设2和假设3得到验证.当赠礼者和收礼者时尚地位相同时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好不相关(两组p>0.1).当赠礼者为时尚圈内人,收礼者为时尚圈外人时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好相关(p<0.05),并且互依自我相对越发达,越偏好显性的信号.然而,假设4被拒绝.当赠礼者为时尚圈外人,收礼者为时尚圈内人时,赠礼者的自我构念与他赠礼时对品牌显著度的偏好不相关(p>0.1).

4 讨论与结论

本研究考察的是在赠礼情境下赠礼者的自我构念对品牌显著度偏好的影响.按照时尚地位把人群划分为了圈内人和圈外人.

当赠礼者和收礼者处于相同的时尚地位时,两者对礼物品牌显著度的偏好一致,因而赠礼者的自我构念与他赠礼时的偏好不相关.也就是说,如果当赠礼者和收礼者同为时尚圈内人时,无论赠礼者属于独立自我还是互依自我,都会更偏好于隐性信号(品牌显著度低)的产品;如果当赠礼者和收礼者同为时尚圈外人时,无论赠礼者属于独立自我还是互依自我,也都会更偏好于显性信号(品牌显著度高)的产品。

而当赠礼者和收礼者处于不同的时尚地位时,两者对礼物品牌显著度的偏好不一致,此时,自我构念起到显著作用.越发达的互依自我会更关注他人的需求,从而做出符合他人需求的行为,即选择收礼者偏好的品牌显著度.在圈内人送圈外人的情况下,这种观点得到了支持.然而,在圈外人送圈内人的情况下,并没有观察到预期的结果.我们认为,显性信号虽然能更好地传递符号价值,但是这种易于识别也导致了外群体的易于模仿,一旦外群体开始使用该产品,则产品联想就会发生改变.因此,圈内人更偏好隐性信号,是因为隐性信号提供了差异化,可以把他们和圈外人区分开来[29].然而,如果隐性信号的产品难以被圈外人识别,那么在赠礼时,即使希望赠送一份对方喜欢的产品,圈外人也很有可能无法准确判断出这类产品,从而造成赠礼者的自我构念对品牌显著度的影响不显著.

中国是奢侈品的消费大国,而其中相当一部分是被用来赠礼以建立并维持关系的.如果互依自我的相对发达会导致赠礼时选择收礼者偏好的产品,那么,即使对钟情于某品牌隐性信号产品的圈内人,也可能在赠礼给圈外人时购买显性信号产品.因此,针对非目标客户群体进行品牌传播是整合营销传播的重要组成部分,同时依据品牌标识的显著程度,形成不同的产品品类和产品组合,以此促进交叉销售和向上销售的机会.

本研究将赠礼情境做了设定,是基于在不同的情境下赠礼行为会发生改变这一考虑,然而,这也局限了本研究的适用性,在其他赠礼情境下是否可以观察到同样的结果,值得未来进一步的探索.另外,自我构念分为特质性自我构念和情境性自我构念,本研究考察的是前者,未来可以进一步研究情境性自我构念对品牌显著度偏好的影响.

[1]Markus H R,Kitayama S.Culture and the self:Implications for cognition,emotion,and motivation[J].Psychological Review,1991,98(2):224-253.

[2]Singelis T M.The measurement of independent and interdependent self-construals[J].Personality and Social Psychology Bulletin,1994,20(5):580-591.

[3]Cross S E,Madson L.Models of the self:Self-construals and gender[J].Psychological Bulletin,1997,122(1):5-37.

[4]Cross S E,Bacon P L,Morris M L.The relational-interdependent self-construal and relationships[J].Journal of Personality and Social Psychology,2000,78(4):791-808.

[5]Kuhn M H,McPartland T S.An empirical investigation of self-attitudes[J].American Sociological Review,1954,19(1):68-76.

[6]Gudykunst W B,Matsumoto Y,Ting-Toomey S,et al.The influence of cultural individualism-collectivism,self construals,and individual values on communication styles across cultures[J].Human Communication Research,1996,22(4):510-543.

[7]刘 艳.自我建构研究的现状与展望[J].心理科学进展,2011,19(3):427-439.

[8]Holland R W,Roeder U,van Baaren R B,et al.Don't stand so close to me:The effects of self-construal on interpersonal closeness[J].Psychological Science,2004,15(4):237-242.

[9]Monga A B,Lau-Gesk L.Blending cobrand personalities:An examination of the complex self[J].Journal of Marketing Research,2007,44(3):389-400.

[10]Wu E C,Cutright K M,Fitzsimons G J.How asking‘who am I?’Affects what consumers buy:The influence of self-discovery on consumption[J].Journal of Marketing Research,2011,48(2):296-307.

[11]Sherry Jr.J F.Gift giving in anthropological perspective[J].Journal of Consumer Research,1983,10(2):157-168.

[12]Wolfinbarger M F.Motivations and symbolism in gift-giving behavior[J].Advances in Consumer Research,1990,17(1):699-706.

[13]Schwartz B.The social psychology of the gift[J].American Journal of Sociology,1967,73(1):1-11.

[14]Goodwin C,Smith K L,Spiggle S.Gift giving:Consumer motivation and the gift purchase process[J].Advances in Consumer Research,1990,17(1):690-698.

[15]Belk R W,Coon G S.Gift giving as agapic love:An alternative to the exchange paradigm based on dating experiences[J].Journal of Consumer Research,1993,20(3):393-417.

[16]Otnes C,Lowrey T M,Kim Y C.Gift selection for easy and difficult recipients:A social roles interpretation[J].Journal of Consumer Research,1993,20(2):229-244.

[17]Rugimbana R,Donahay B,Neal C,et al.The role of social power relations in gift giving on valentine's day[J].Journal of Consumer Behavior,2003,3(1):63-73.

[18]Ruth J A,Otnes C C,Brunel F F.Gift receipt and the reformulation of interpersonal relationships[J].Journal of Consumer Research,1999,25(4):385-402.

[19]Belk R W.Effects of gift-giving involvement on gift selection strategies[J].Advances in Consumer Research,1982,9(1):408-412.

[20]Wolfinbarger M F,Gilly M C.An experimental investigation of self-symbolism in gifts[J].Advances in Consumer Research,1996,23(1):458-462.

[21]Belk R W.It's the thought that counts:A signed digraph analysis of gift-giving[J].Journal of Consumer Research,1976,3(3):155-162.

[22]Brewer M B,Gardner W.Who is this‘We'?levels of collective identity and self representations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1996,71(1):83-93.

[23]Wooten D B.Qualitative steps toward an expanded model of anxiety in gift-giving[J].Journal of Consumer Research,2000,27(1):84-95.

[24]Weisfeld-Spolter S,Gould S,Thakkar M.Self-gifting vs.gifting to others:An examination of psychological orientation differences in the domain of gift giving[J].Advances in Consumer Research,2006,33(1):339-341.

[25]Corneo G,Jeanne O.Conspicuous consumption,snobbism and conformism[J].Journal of Public Economics,1997,66(1):55-71.

[26]Charles K K,Hurst E,Roussanov N.Conspicuous consumption and race[J].The Quarterly Journal of Economics,2009,124(2):425-467.

[27]Drèze X,Han Y J,Nunes J C.First impressions:Status signaling using brand prominence[J].MSI Working Paper,2009(09-107):19-39.

[28]Berger J A,Heath C.Where consumers diverge from others:Identity signaling and product domains[J].Journal of Consumer Research,2007,34(2):121-134.

[29]Berger J A,Ward M.Subtle signals of inconspicuous consumption[J].Journal of Consumer Research,2010,37(4),555-569.

[30]Han Y J,Nunes J C,Drèze X.Signaling status with luxury goods:The role of brand prominence[J].Journal of Marketing,2010,74(4):15-30.

[31]Nunes J C,Drèze X,Han Y J.Conspicuous consumption in a recession:Toning it down or turning it up?[J].Journal of Consumer Psychology,2011,21(2):199-205.

[32]朱晓辉,卢泰宏.基于自我解构的中国奢华品消费动机的实证研究[C].中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集,2006.

[33]宋 扬.中国人奢侈品消费的行动逻辑——以南京LV专门店消费群体为例[J].经济研究导刊,2009(21):170-171.

[34]Parsons A G.Brand choice in gift-giving:Recipient influence[J].Journal of Product and Brand Management,2002,11(4):237-249.

[35]Escalas J E,Bettman J R.Self-construal,reference groups,and brand meaning[J].Journal of Consumer Research,2005,32(3):378-389.