军民一体化装备保障研究

2013-03-25李鑫,刘璐

李 鑫,刘 璐

(电子科学研究院,北京 100041)

引言

现今,全球经济不断地进行调整,新兴科技的突破加快了产业创新和军事变革步伐,国际形势以及国内转型压力都需要科技作为强有力的支撑。这就需要我们采用更好的方式去促进国防事业的发展。军民一体化装备保障发展模式作为经济建设与国防建设发展中最佳的投入方式, 降低了军队装备保障成本, 提升了装备保障实力。随着我军武器装备建设的快速发展,提高装备保障能力,使我军装备尽快形成战斗力,是需要认真研究和实践的课题。

在新的历史条件下,我军装备保障建设要实现创新发展,实现投入少、效益高的目标,关键要在军民一体化装备保障上走出新路子。本文结合武器装备的保障体系、外军一体化保障体系、国内目前装备的保障现状等特点,做出提炼和总结,努力探索军民一体化武器装备保障发展之路。

1 军民一体化装备保障概述

军民一体化按照美国国会技术评估局的界定,是指把“国防科技工业基础”与更为强大的“民用科技工业基础”相结合,并组成“国家科技工业基础”。军民一体化的实质是在国家的政策调控下,将军用和民用工业基础进行改革,实现资源共享,促进两者的良性互动。

推进军民一体化装备保障,既适应社会主义市场经济又符合武器装备发展的客观要求,同时也是世界强国共同的战略选择。

2 外军军民一体化装备保障体系

外军装备保障体系,经多年发展不断更新,已相当成熟。尤其是近年来美军系统推行基于性能的保障(PBL),增强主承包商的责任感。通过签订基于性能的保障合同,雷神公司等主承包商在研制阶段构建武器装备保障工程体系时在各领域中不断加强与军方的合作,充分利用民间力量来提高保障效益。外军通过实施军民一体化装备保障, 降低了军队装备保障成本, 提升了装备保障实力。

美军在使用阶段维修保障主要采取支持用户利用备件库中的中转备件对发生故障的可更换单元(LRU)进行维修、并将故障单元返厂家修理的联合军地保障模式。

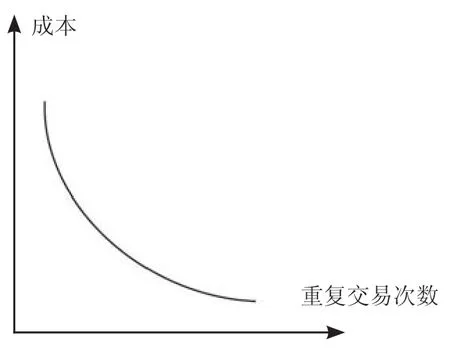

如图1所示,显示成本与交易次数的关系,可以看出,在军民一体化过程中,当重复交易的次数越多,成本是逐渐降低的,这也正是军民一体化效益的最好体现。

3 我国目前的现状

图1 交易成本与重复交易次数关系图

当前,我国军民一体化装备维修保障建设,基本上沿袭了原来的管理模式:集中统一,获取、传递、使用信息均受到限制,对军民一体化装备维修保障体系的有效运行造成影响。由于部队涉及到军事信息保密、安全等方面的限制,多年来部队的信息网络建设较为落后,限制了军地之间的信息交流和共享,也影响到了装备保障军民一体化的进程。对于高新技术含量较高, 配套保障设施较完善的民用技术得不到有效利用,同时部队装备保障设施相对陈旧落后, 新时期我军新装备对保障发展有着更高的要求,现在有的装备保障环境和体系并没有跟上新装备发展的要求。

另一方面,同外军相比, 当前我国有关军民一体化装备保障的标准还比较少, 受到管理体制、环境建设等多方面的建设,准备保障的利用效率并不高,与此同时,急切的需要军工企业的人才拓宽到军队装备保障中,提高保障的效益。其次,我军装备维修信息管理较为落后,数据收集不够充分、及时,这些原因,都阻碍装备维修保障水平提高。

4 实现军民一体化装备保障发展的基本途径

2012年,美国海军从波音公司购入了具有多功能新一代海上巡逻机:P-8A飞机,与此同时,人们也都发现,这款被称为“海神”的飞机正是有波音公司的客机改装而成的。这正是军民两用技术的实践,体现军民两用技术的巨大效益。

以更多经济性的途径进行保障,今年美军根据其新的军事战略,压缩了后勤装备保障机构,使当前保障力量战时难以全面承担大规模的保障任务。以伊拉克战争为例,美军以经济型后勤替代数量型后勤,征召了将近2万装备维修技术人员为其提供保障,将节省下来的费用加强一线保障。

我们也可以看到“天河一号”的成功案例。国防科技大学研发了世上运行速度最快的超级计算机——“天河一号”,为天津滨海新区的开发产生了效益。在石油勘探、生物制药、汽车生产和设计、动漫制作中“天河一号”都发挥了重要作用,过去石油勘探三个月到半年的工作量,现在一周时间就完成了。“天河一号”已经成为滨海新区的一个支柱产业。

近几年,我们可以看到一系列成功的军民一体化案例,从美军向波音公司购入飞机到美军在伊拉克战争中的后勤保障,再到“天河一号”的成功案例,我们可以看到军民一体化的强大优势。

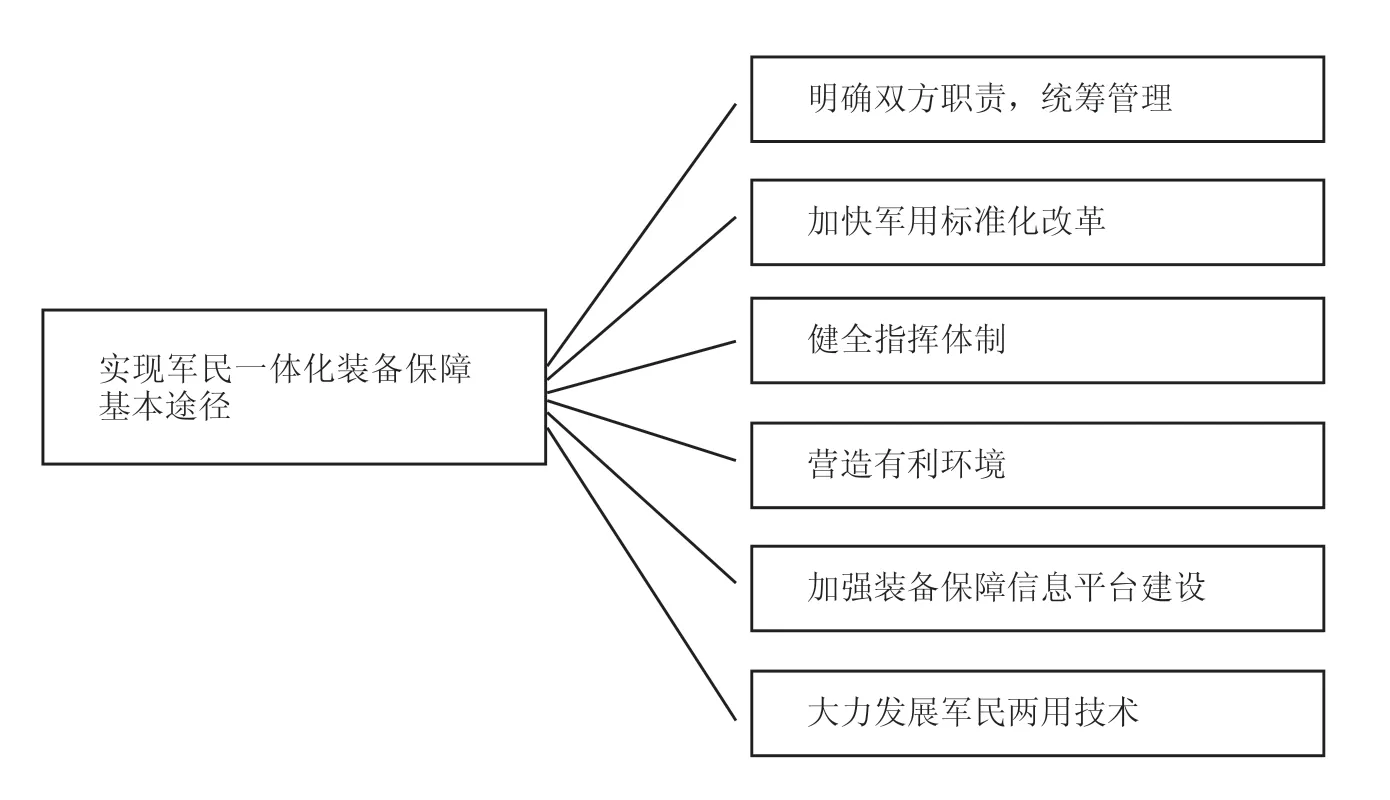

下面对我军实现军民一体化装备保障基本途径进行具体阐述(图2):

5.1 明确双方职责、统筹规划、集中管理

美军在军民一体化体系中,明确承包商责任,在维修和补给等重大领域上都利用了承包商的力量,并制定一系列国家级高科技计划来支持一体化发展,促进经济发展并获得巨大收益。对于我国,应尽快明确军民双方的任务、职责并颁发一体化保障相关的系统完整的管理法规条例,需指定相应的法律法规来约束地方工业部门完成装备保障工作。在明确双方职责的同时也更好的通过法律法规增强地方企业的责任感,增加对实践层面的具体规范,使得军民一体化装备保障便于统筹规划和集中管理,增强顶层规划的牵引作用。

5.2 加快军用标准化改革

美军优先采用性能规范的民用标准体系,发展军民两用的技术和标准,给民用技术更多的机会应用到军事上。军用标准化工作是与军民一体化装备保障密切相关的。军用标准与民用标准是否兼容,决定了装备的军民通用性是否良好,也影响着一体化装备保障程度。对于我国,应大胆采用国家标准、行业标准等民用标准,对军用标准进行修改,逐步实现标准军民通用,有利于民用科技为军标服务,有利于实施军民一体化装备保障。

5.3 健全指挥体制

现代战争的特点是作战规模大、强度高、对抗激烈,要求武器装备系统要有快速形成战斗力的能力,这就需要健全的指挥体制,出现故障和损伤后能快速恢复能力。美军在伊拉克战争中,美军装备的承包商派遣了将近两万人到达伊拉克执行通信系统等装备保障工作,这个过程中就需要健全指挥体系,有序的进行装备保障,快速形成战斗力,投入到战斗中。军民一体化保障离不开保障指挥体制。不论是在日常还是战争中,都要求军民一体化保障具有快速反应能力,能在短时间迅速投入保障,要求社会保障力量与战时保障力量融为一体,这就要求必须建立健全的指挥体系,支撑一体化装备保障。

5.4 营造有利于军民一体化保障的有利环境

图2 实现军民一体化装备保障发展的基本途径

借鉴外军装备军民一体化保障的成功经验,以及我国的实际情况,要想实现装备保障军民一体化,须构建有效的市场运营机制。以美国为首的军事发达国家,都不约而同地制定各种高科技计划来促进民用技术的发展,以民用来促军用。对厂商,应制定详细的准入制度和评估制度,应对厂商的能力以及信任度进行评估,采取竞争的形式促进厂商责任感和能力的提高,创建有创新有竞争活力的装备保障市场。例如:我们可以对企业的生产能力进行衡量,对它的员工素质能力以及应急速度进行评估,在选择企业的过程中通过数据实现选择。

5.5 加强装备保障信息平台建设

在战争中,美国之所以可以快速形成战斗力不仅是因为其精炼的后勤保障,还有其武器装备保障信息平台,将信息快速共享,使资源调配更加合理化、精确化。随着通信技术、信息处理技术、计算机网络及多媒体技术的发展,大力发展和应用远程维修保障系统,建设装备保障信息平台,实现军地信息交互与共享。逐步实现装备生产厂家、部队区域维修机构与部队之间互联互通、资源共享,使装备技术保障实时化、规范化。在此基础上还要对现有装备保障手段进行信息化集成,实现装备保障信息采集自动化、资源调配精确化、维修作业可视化。

5 大力发展军民两用技术

美国从1997年开始实施“两用技术应用计划”,该计划涉及多军种,更好的推进了民用技术在军事中的推广和应用,取得了非常显著的效果。

军民一体化的核心内容就是大力发展军民两用技术,在产生经济效益的同时推动经济建设发展,还可以加速国防和军队的现代化进程。民用力量普遍高新技术含量较高, 配套保障设施较完善,更应将其采用到军用装备上,还应将其与保障有关民用、军用的新工艺、新技术等有机地融合在一起,研制出多功能的、适于多类装备的综合保障设备。

6 结束语

信息时代,经济发展突飞猛进,科技发展日新月异,新军事变革不断深入,为适应这些变化,走出一条中国军民一体化装备保障之路,是应对时代发展、提高装备保障效益的必然选择。

“实现富国和强军的统一”是军民一体化的最终目标,为实现这个目标,还需要不断地研究和实践,构建军民一体化装备保障体系是一项长期的系统工作, 需要立足科学发展,参照世界各国军民一体化装备保障建设的通行做法,结合我国国情,统筹国防和经济建设需求,统筹规划、积极创新, 加强军地交流合作,创造军民一体化式发展的重大战略价值,共同努力走出一条具有中国特色、实现军地共赢的武器装备军民一体化保障道路。

[1]周慧贞,王秀华,王强等. 外军军民融合式装备保障实践及启示[J].装备指挥技术学院学报,2010(8).

[2]崔岩, 何海冰,李江. 军民一体化装备维修保障信息化建设问题探讨[J]. 装备制造技术,2011(7).

[3]陆万宏, 薛磊. 对“国标主体化”改革与军民一体化装备保障的思考[J]. 国防技术基础, 2006(4).

[4]孙万,焦彦平 探索新形势下军民融合式装备保障发展之路 [J].装备指挥技术学院学报,2010(6).

[5]刘文宝,刘建杰,李林宏等. 装备维修军民一体化保障可行性研究[J]. 四川兵工学报, 2012(4).

[6]杜人淮. 美国军工军民一体化转轨[J].航空工业管理,2004(4).