重庆市基于人群的0~5岁儿童出生缺陷抽样调查研究*

2013-03-04杨继高钟朝晖孙大光

杨 柳,黄 巧,李 红,黄 静,杨继高,钟朝晖,张 益,计 垣,孙大光

(1.重庆市人口和计划生育科学技术研究院出生缺陷与遗传优生研究所,重庆400020;2.重庆医科大学公共卫生与管理学院流行病教研室,重庆400016)

出生缺陷是指胚胎或胎儿在发育过程中发生形态、结构、功能、代谢和精神等方面的异常。包括先天形态结构异常、智力障碍、代谢缺陷病等[1]。据统计,全球每年大约有500万出生缺陷婴儿出生,85%是在发展中国家。中国是人口大国,也是出生缺陷和残疾高发的国家之一,每年约有80~120万出生缺陷儿出生,占全部出生人口的4%~6%。出生缺陷不仅严重危害个体的健康和生存质量,而且也给家庭和社会带来巨大的经济负担。因此,要加强出生缺陷的预防与控制,首先必须查明出生缺陷发生的基本情况及主要病种,才能有针对性地制订出生缺陷预防控制的策略与措施。目前,中国主要采用以医院为基础的监测方案,其优点在于诊断水平高,实施较容易,节省人力、财力,是世界卫生组织向发展中国家推荐的方案。但是,由于监测对象和期限的局限性,不能全面发现出生7d以后才显现症状的出生缺陷种类,所以,在发生率上有一定的偏倚。为此,本研究采取以人群为基础的基线调查方式对重庆市0~5岁儿童出生缺陷发生的基本情况进行了调查。

1 对象与方法

1.1 对象 选择目标地区2004年10月1日至2009年9月30日出生的全部常住0~5岁的儿童,要求在当地居住时间大于或等于3个月。本次共调查0~5岁儿童9 784例,其中,男童5 218例、女童4 566例,其构成比分别为53.3%和46.7%;农村儿童5 659例、城镇儿童4 125例,其构成比分别为57.8%和42.2%。

1.2 方法

1.2.1 抽样方法 采用多阶段整群随机抽样方法。重庆市总共有40个区县,根据重庆市“一圈两翼”发展战略对区县的划分,“一小时经济圈”共23个区县,“渝东北冀”共11个区县,“渝东南冀”共6个区县。第一阶段调查区县按3个经济区进行分层、按比例抽取,采用PPS抽样方法抽取的区县为16个区县;第二阶段用单纯随机抽样方法,每个区(县)抽取1个街道,2个乡镇;第三阶段在每个乡镇(街道)抽取2个村(居委会)作为调查点,抽样方法同第二阶段抽样。总共96个调查点。

1.2.2 出生缺陷类型的确定及诊断标准 本次研究按照常见、多发、致残、致死率高的原则,根据中国妇幼卫生监测网中规定的以医院为基础的出生缺陷监测病种和国家计生委科技司编写的《优生促进工程》中附录“监测的主要出生缺陷种类”选择了32种常见的出生缺陷,为防止遗漏非常见的出生缺陷病种,另设“其他”项,作为除上述所列出生缺陷病种之外检查出的出生缺陷病种的记录。制订严格的出生缺陷诊断标准和复核确认方法:除体表性先天畸形外,其余出生缺陷的诊断必须经县级以上医院确诊。县级医院不能确诊的病例,组织市级临床专家会诊。

1.2.3 检测方法 调查人员由调查指导员和调查员组成,调查指导员为重庆市人口和计划生育科学技术研究院长期从事出生缺陷鉴定工作的临床医生和技术人员组成,调查员由责任心强的计划生育服务人员担任。于2010年5~9月由调查人员到现场对调查对象进行体格检查和病史询问,调查过程均在单独的房间内进行,并获得调查对象监护人的知情同意签字,对最终诊断为出生缺陷的患儿进行登记。

1.2.4 质量控制 对调查人员进行统一培训,制定严格的出生缺陷诊断和复核标准。正式调查前开展了小范围的预调查,并对调查方案进一步修改完善,制订了统一规范的调查表;调查的失访率控制在10%以内;收集的问卷进行逻辑查错和双人录入查错。

1.3 统计学处理 采用Epidata3.1软件建立数据库,用SAS9.2软件进行统计分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

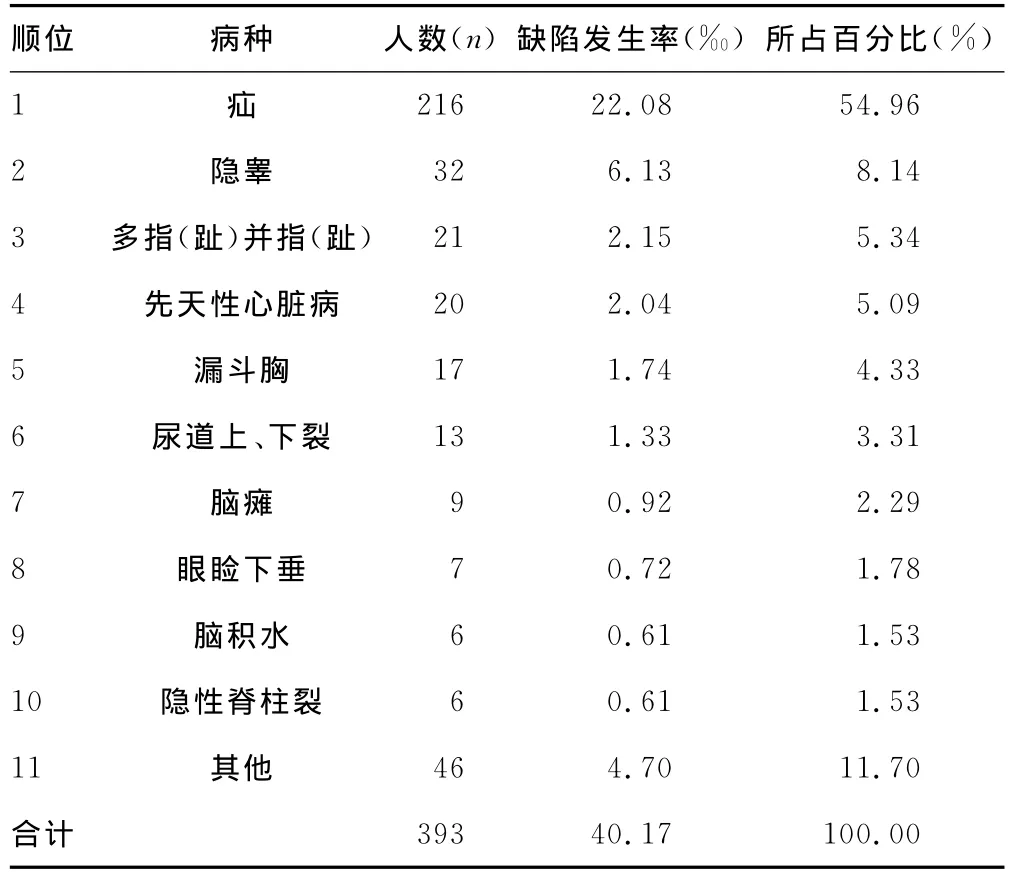

2.1 出生缺陷总体发生情况 共发现出生缺陷患儿371例,0~5岁儿童出生缺陷的总发生率为37.92‰。其中,男童304例,占81.94%,女童67例,占18.06%。农村患儿254例,占全部病例的68.46%,城镇患儿117例,占31.54%。共发现38种缺陷类型,主要出生缺陷种类发生情况见表1。

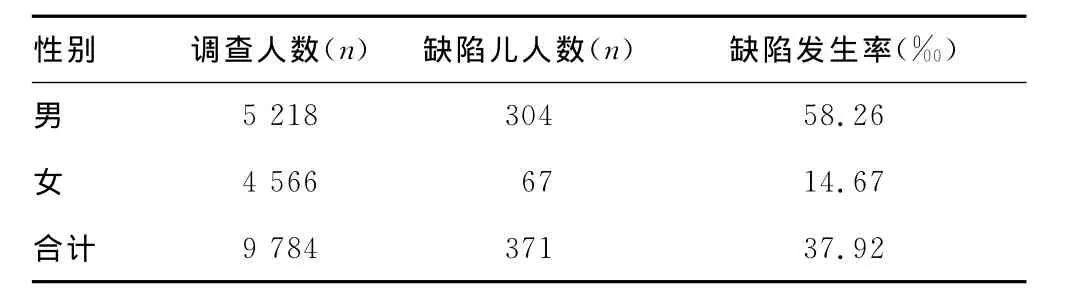

2.2 出生缺陷性别分布 371例缺陷儿中,男童304例,女童67例。男童出生缺陷发生率为58.26‰,女童出生缺陷发生率为14.67‰,男童的出生缺陷发生率明显高于女童,差异有统计学意义(χ2=126.81,P<0.05),见表2。

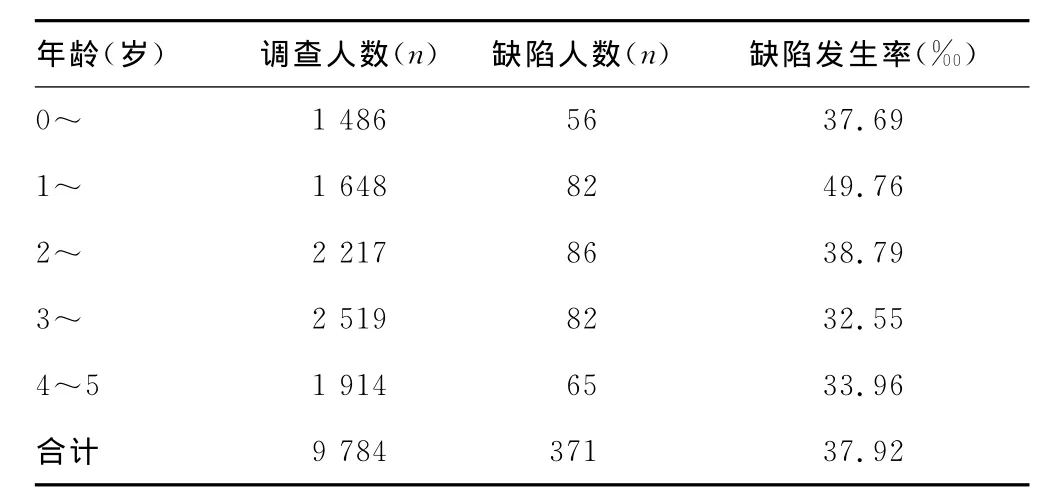

2.3 出生缺陷年龄分布 表3结果显示,不同年龄组儿童出生缺陷的发生率存在差异,以1岁组出生缺陷的发生率最高,但不同年龄段出生缺陷发生率比较差异无统计学意义(χ2=9.22,P>0.05)。

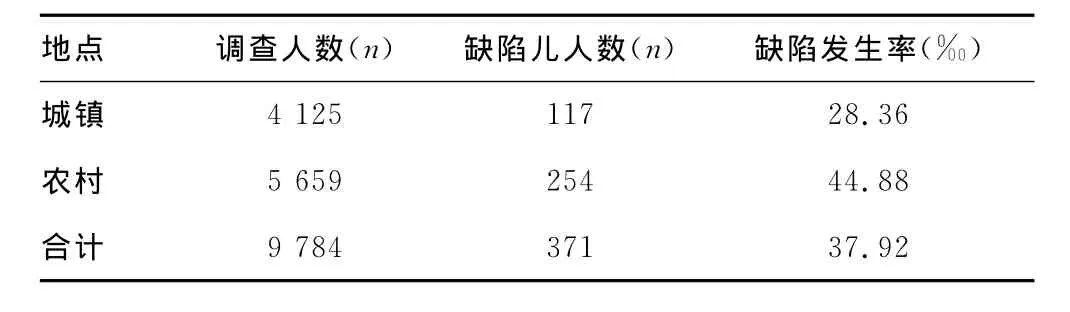

2.4 出生缺陷城乡分布 结果显示,农村的出生缺陷发生率(44.88‰)高于城镇出生缺陷发生率(28.36‰),经χ2检验分析,差异有统计学意义(χ2=18.19,P<0.05),见表4。

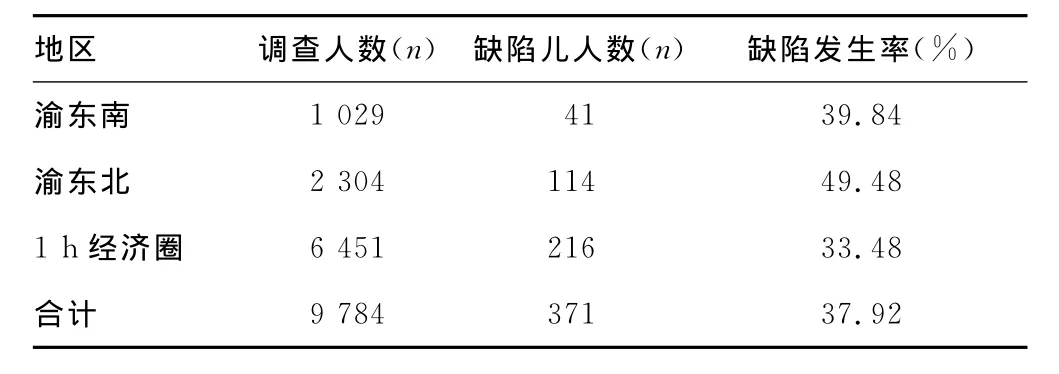

2.5 出生缺陷区域发生情况 本次调查结果显示渝东南缺陷发生率为39.84‰、渝东北为49.48‰,1h经济圈为33.48‰。不同区域的缺陷发生率比较差异有统计学意义(χ2=11.75,P<0.05),见表5。

表1 重庆市0~5岁儿童出生缺陷类型

表2 重庆市不同性别出生缺陷发生情况

表3 重庆市不同年龄组出生缺陷发生情况

表4 重庆市农村、城镇出生缺陷发生情况比较

表5 重庆市不同区域出生缺陷发生情况

3 讨 论

3.1 出生缺陷的发生率 本研究发现重庆市0~5岁儿童总的出生缺陷发生率为37.92‰,而以医院为基础的出生缺陷监测数据显示重庆市2008年出生缺陷发生率为14.3‰[2],这一差异的主要原因是由于2种监测方法有所不同。目前,出生缺陷的监测主要依靠以医院为基础的出生1周的监测结果,这样的方法价廉、容易实施,诊断准确,能够及时发现临床明显可辨认的出生缺陷。但是,医院监测的对象仅为孕满28周至产后7d,从诊断的准确性方面,医院对常见的体表表型诊断水平较高[3],而有一些出生缺陷在刚出生时已经存在,但是没有明显的临床症状,在儿童成长过程中症状才逐步被发现,比如21-三体综合征、自闭症等,还有一些出生缺陷的症状不是持续存在的,比如腹股沟疝,除嵌顿疝外,大多数患儿没有症状,甚至一些遗传代谢性疾病,需要在出生后数年甚至成年以后才能表现出来,所以这类出生缺陷在出生后1周的监测无法发现。同时,由于医院监测选点在县级及以上的医院,不是所有孕妇均在监测医院分娩,中国广大农村地区,在家分娩的人数仍占相当的比例,而农村大部分在乡镇级医疗机构或家庭分娩的新生儿不能被医院监测点监测到[4]。本次调查是以人群为基础,调查的是0~5岁儿童的出生缺陷情况,所得数据能较全面反映一定时期内出生缺陷的实际发生情况。

目前,国内外以人群为基础的出生缺陷调查的结果较少,对比目前报道的一些结果:国内的安徽蚌埠的人群为基础的出生缺陷发生率为52.88‰[5],山东省枣庄市对7岁以下儿童进行了调查,其出生缺陷发生率为55.08‰[6],而内蒙古为15.61‰[7],国外 Garry等[8]报道了美国红河谷3岁以下儿童的缺陷发生率为47.0‰,巴黎为33‰[9],欧洲为23.9‰[10],重庆市的出生缺陷发生率处于中间水平。

3.2 出生缺陷的类型 本研究共发现出生缺陷38种,顺位和构成比的结果显示,疝处于第1位,而以医院为基础的中国出生缺陷高发疾病前5位是先天性心脏病、多指(趾)、唇腭裂、神经管畸形和脑积水。此次调查结果的缺陷顺位虽然与医院监测的数据相差甚大,但是对比国内其他地区以人群为基础的出生缺陷调查数据,发现在山东省报道的0~7岁儿童出生缺陷监测数据[6]和福建省[11]报道的数据中,疝都是处于第1顺位,这表明疝是一种发生水平高,必须引起高度重视的出生缺陷病种,但由于疝往往在围生期不能被发现,因此,在以医院为基础的出生监测结果中不是高发疾病。

3.3 出生缺陷的性别比 对不同性别出生缺陷发生率做对比,发现男童的缺陷发生率高于女童,此结果跟英国北部[12]调查结果相同。男童中发生率最高的是疝和隐睾,可能主要是男性生殖器官的畸形,因其直观便于观察,不易遗漏[13]。

3.4 出生缺陷的年龄差异 出生缺陷的种类随着儿童年龄的增长被发现的也越来越多,因此,从理论上说低年龄组的缺陷发生水平应该低于高年龄组。但是,本研究按年龄分组进行发生水平的统计显示,低年龄组的发生水平与高年龄组比较差异无统计学意义(P>0.05),这提示近年来出生的低年龄组儿童缺陷的发生水平可能有升高的趋势。

3.5 出生缺陷城乡及区域分布 本研究结果显示,农村的出生缺陷发生率(44.88‰)高于城镇出生缺陷发生率(28.36‰),离主城区远的地区相对于离主城区近的地区出生缺陷发生水平相对较高。分析原因:(1)农村经济水平低,文化落后,没有得到较好的产前保健和诊断,部分可以在28周前引产的缺陷儿足月出生;(2)农村健康教育工作薄弱,广大农民仍然缺乏优生意识,影响出生缺陷的发生情况。

[1]罗家有.中国出生缺陷干预的现状与发展趋势[J].实用预防医学,2005,12(2):458-459.

[2]魏南田,冯涛,李廷玉,等.重庆市5岁以下儿童体质健康状况分析及对策[J].重庆医学,2011,40(3):366-367.

[3]王芳,顾雪,陈功,等.基于人群监测和医院监测的高发地区出生缺陷流行病学特征比较[J].中国循证儿科杂志,2012,7(4):252-257.

[4]郑晓英.中国出生人口质量的现状与干预途径[J].中国人口科学,2000,6(1):35-36.

[5]陈雪芹,周纯先,姬梅田,等.安徽省蚌埠地区0~5岁儿童出生缺陷调查及对策研究[J].中国计划生育学杂志,2008,16(12):736-738.

[6]王磊光,邱毅,王作立,等.山东省0~7岁儿童先天性及遗传性疾病调查报告[J].中国计划生育学杂志,2003,11(8):484-488.

[7]Zhang X,Su L,Wu S,et al.Prevalence of birth defects and risk-factor analysis from a population-based survey in inner Mongolia,China[J].BMC Pediatr,2012,12(1):125-127.

[8]Garry VF,Harkins ME,Leanna L.Birth defects,season of conception,and sex of children born to pesticide applicators living in the red river valley of minnesota,USA[J].Environmental Health Perspectives,2002,110(3):441-449.

[9]Lelong N,Thieulin AC,Vodovar V,et al.Epidemiological surveillance and prenatal diagnosis of congenital anomalies in the parisian population,1981-2007[J].Arch Pediatr,2012,19(10):1030-1038.

[10]Dolk H,Loane M,Garne E.The prevalence of congenital anomalies in Europe[J].Adv Exp Med Biol,2010,68(3):349-364.

[11]赵秀艳,游昭华,李艳华,等.两种出生缺陷监测方法的对比研究[J].中华流行病学杂志,2007,28(3):310-311.

[12]Tennant PW,Samarasekera SD,Pless-Mulloli T,et al.Sex differences in the prevalence of congenital anomalies:a population-based study[J].Birth Defects Res A Clin Mol Teratol,2011,91(10):894-901.

[13]张玲.人口出生缺陷的研究进展[J].医学与社会,2006,19(1):6-9.