科研进展*

2013-02-24

科研进展*

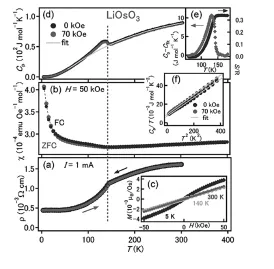

物理所 LiOsO3金属中的铁电结构转变研究取得进展

中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)王楠林研究组与其合作者通过高压合成法,成功制备出一种新型的5d 过渡金属氧化物LiOsO3。在 140K 附近,LiOsO3具有结构相变,电阻测量表明,相变前后 LiOsO3均表现出良好金属性。对 LiOsO3在室温及 90 K 时沿着[120]轴向进行的汇聚束电子衍射(convergent electron beam diffraction,CEBD)表征发现,在结构转变温度以上,CEBD衍射图可以用中心对称的空间群 R-3c表示,而在转变温度以下,衍射图样则表示为非中心对称的空间群R3c,意味着晶体结构的对称中心在结构相变过程中消失。为进一步揭示结构相变的机制,他们在英国 ISIS 中子源对 LiOsO3进行了中子散射研究。实验证实,伴随着结构相变 Li离子沿着晶体的c轴方向位移较大。对中子散射图谱的结构精修证实了CEBD给出的结构模型,而对称性的消失正是由于Li离子沿着 c 轴方向移动的结果。这些结果清楚地表明,在LiOsO3金属中的确存在与铁电材料 LiNbO3和 LiTaO3相同的结构转变,表现出中心反演对称性的破缺。该实验首次验证了 Anderson 和 Blount提出的“铁电金属”的概念,同时还表明,金属与绝缘体中结构转变的机制并非截然不同,在某些情况下也可能出现类似的情况。另外,“铁电金属”的发现,会带来诸多可能的有趣物理现象,例如在某些条件下可能存在非中心对称的超导材料等,因而具有较高的研究价值。相关研究结果发表在 Nat.Mater.上,并且被选为 News&Views专门点评。

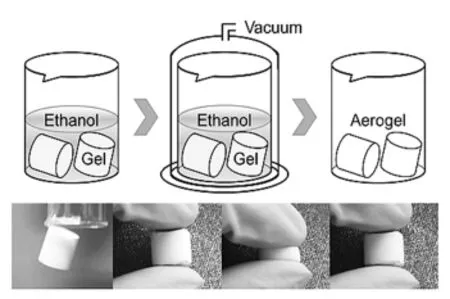

化学所在气凝胶研究领域取得新进展

中科院化学所科研人员首次通过简便的真空干燥技术制备了弹性低密度有机-无机杂化气凝胶。科研人员首先通过分子设计,以巯基-双键点击反应制备了含有硫醚链段的桥联倍半硅氧烷前驱体,柔顺的硫醚链段使得以该前躯体制备的湿

凝胶具有良好的弹性,并可在室温下直接真空干燥得到气凝胶,极大地简化了气凝胶的制备流程。经真空干燥得到的气凝胶完整保留了湿凝胶的初始尺寸,不仅具备传统方法制备的气凝胶的优良特性,还具有良好的弹性,可在30%形变下反复压缩多次而不产生永久变形;即使在乙醇或水溶液中再次浸泡、真空干燥,仍能够保持结构不变。这为通过简单的湿化学或物理浸渍方法对该气凝胶骨架表面进行功能化改性提供了可能,例如,将该气凝胶浸泡在聚乙烯亚胺(PEI)水溶液中,干燥后可在气凝胶骨架表面形成一层PEI涂层,得到二氧化碳吸附功能材料。这种制备方法简便、性能优异、易于表面功能化的气凝胶材料对于拓展气凝胶的实际应用具有重要的意义。 相关研究成果发表在 Adv.Mater上。

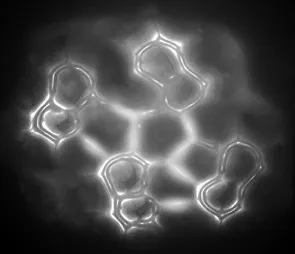

纳米中心等国际上首次实现对分子间局域作用的直接成像

国家纳米科学中心的裘晓辉研究员、程志海副研究员研究组与其合作者利用原子力显微镜技术在实空间观测到分子间氢键和配位键相互作用,在国际上首次实现了对分子间局域作用的直接成像。在超高真空和低温条件下,该研究团队通过精确探测原子力探针与分子化学键的电子云之间的 Pauli排斥力作用,获得了吸附在铜晶体表面的8-羟基喹啉分子的共价键化学骨架、分子间氢键以及分子与金属原子配位键的高分辨空间图像,据此精确解析了分子间氢键的构型,实现了对氢键键角和键长的直接测量。这是科学家第一次获得氢键在实空间的图像,该实验结果对于氢键理论有着非常有意的启示。相对于现有的谱学方法(红外、核磁共振、X射线晶体衍射等),该项研究开辟了一条对氢键研究的崭新实验途径,将对分子间相互作用研究起到巨大的推动作用。相关研究成果发表在Science上。

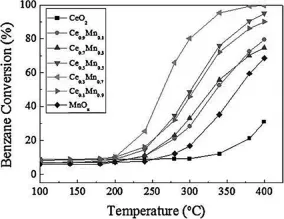

过程所和纳米中心复合氧化物对苯的催化去除研究获进展

中科院过程工程所与国家纳米中心合作,采用水热法制备了一系列 CeO2-MnOx复合氧化物催化剂,选取苯作为VOCs的代表物,系统研究了其催化机制。研究人员 采 用 水 热 法 ,根 据 不 同 的 Ce/Mn 比 例 制 备 得 到CeO2-MnOx复合氧化物催化剂,通过对其催化活性的检测得到复合氧化物的活性均优于单相组分,并且当Ce/ Mn 比例为 3∶7时,催化活性最佳,进而对该比例制备的复合氧化物的内部结构进行分析,提出相应的催化机制。除了晶格内部氧空位发挥作用外,Ce和Mn之间的协同效应发挥更重要甚至是决定性的作用。相关结果发表在 Appl.Catal.B:Environ.上。

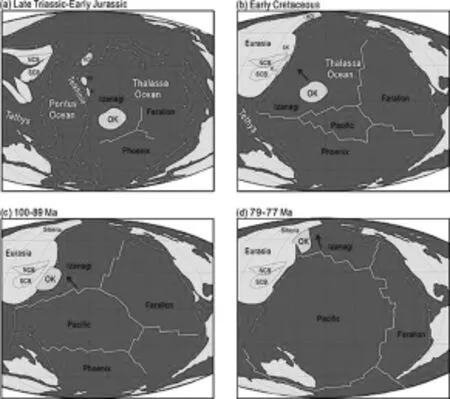

中国科大研究揭示白垩纪东亚大陆边缘的重大碰撞事件

中科大杨永太教授质疑了传统的从距今3亿年前到现今古太平洋洋壳一直在俯冲东亚大陆边缘的学术观点,并首次提出在白垩纪,鄂霍次克陆块与东亚边缘发生了强烈的陆陆碰撞,该事件极大地影响了整个东亚地区的地质演化和气候变迁。当前的鄂霍次克陆块位于俄罗斯东南部,被鄂霍次克海覆盖。在距今2亿年前的晚三叠到早侏罗世,该陆块大致位于古太平洋中部。在距今约1.4亿年前的早白垩世,新生的太平洋洋壳快速向西北方向扩张,鄂霍次克陆块也跟随着向西北方向运动。在距今约1亿年前的晚白垩世早期,该陆块漂移到东亚大陆边缘,与中国华南地区及日本西南部发生碰撞。一个数公里高、数百公里宽的大型造山带在中国东南沿海地区、日本西南部和朝鲜半岛形成,阻挡了太平洋暖湿气流,造成中国东部及蒙古国在晚白垩世长期发育了沙漠和咸化湖环境。同时,这次碰撞事件导致了中国东部的武夷山、大娄山、雪峰山、四川盆地、大别山、秦岭、渤海湾盆地、燕山、太行山、吕梁山、阴山和鄂尔多斯盆地等地区发生隆升。该陆块对东亚边缘的深俯冲也造成了日本西南部超高压变质岩带的形成。在约0.89亿年前,由于古太平洋的运动方向转变为北北西向,鄂霍次克陆块沿着东亚边缘开始向北运动,在鄂霍次克陆块和东亚大陆之间形成了一个大型的左行走滑转换边界,一系列走滑断裂在中国东部、朝鲜半岛、日本诸岛和俄罗斯东南部开始活动。这个陆陆转换边界与现今美国加利福尼亚州的圣安德鲁斯断裂带非常类似。在距今约0.79亿年,鄂霍次克陆块运动到东北亚,与俄罗斯西伯利亚大陆边缘发生碰撞,结束了其长距离的向北运动。新的板块构造模型从时间上和空间上与前人所发现的大量地质事实基本一致,提供了白垩纪东亚地区众多地质现象的可能动力来源,为重建白垩纪时期的古太平洋演化提供了明确证据。该研究被国际同行评价为一个重要学术贡献。相关研究成果发表在Eeath-sci.Rev.上。

地质地球所发现亚洲腹地区域生态转型和干旱化加剧原因

中科院地质与地球物理所孙继敏研究员及其合作者,选择塔里木盆地南缘桑珠剖面和准噶尔盆地南缘塔西河剖面的新生代沉积开展了有机质碳同位素研究,结果表明:(1)5.3百万年以来碳同位素均出现相对偏正的趋势,指示了西北内陆盆地中新世末期以来的生态改变;(2)碳同位素偏正既可能是 C4植物扩张的结果,也可能是干旱背景下 C3植物种属的变化导致的碳同位素偏正,抑或二者兼而有之;(3)从机制上看,无论何种生态转变都是区域气候变干所导致,而非前人提出的大气CO2浓度下降说或者亚洲夏季风加强说,因为大气CO2浓度自渐新世末期以来基本不变或

变化幅度极小,同时,季风加强说与气候变干相矛盾;(4)虽然从具体的机制上看,5.3 百万年以来的生态转变是气候变干的结果,但是从动力机制来说,中新世末期以来副特提斯海的快速西退导致的水汽输送的减少是塔里木和准噶尔盆地干旱化加剧的主要因素;而全球气候变冷导致的海平面下降以及印度板块、阿拉伯板块和非洲板块与欧亚大陆的碰撞是副特提斯海退却的主要控制因素。从这一意义上说,塔里木和准噶尔盆地5.3百万年以来的生态转型和干旱化加剧是构造变动与全球变冷共同影响的结果。相关研究结果发表在Earth Planet.Sc.Lett.上。

大气所预测北极无海冰出现时间不确定性研究获进展

中科院大气物理所刘骥平和宋米荣对最新获得的30个CMIP5气候和地球系统模式的模拟预测进行了分析,采用两种不同的方法来减小预测北极9月未来出现无海冰状况时间的不确定性。一种方法是从30个模式中选择能最好地模拟1979年以来观测的北极海冰气候平均态和变化趋势。另一种方法是利用现在和未来模拟的北极海冰状态密切和持续的统计关系以及最近几年北极海冰的变化来约束模式海冰模拟的误差。这两种不同的方法给出了相似的北极出现无海冰的时间。其结果是:在高排放情景下(RCP8.5),北极 9 月出现无海冰的时间为 2054—2058 年之间。与之前众多模式的预测结果从2011—2098年相比,这项研究将北极无海冰时间大大地收窄到21世纪50年代中期。相关研究成果发表在PNAS 上,并被 Nature作为研究亮点(Research Highlights)进行报道。

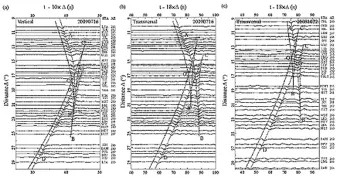

地质地球所研究揭示中国东北地区上地幔P和SH波速度结构

中科院地质与地球物理所李娟副研究员等人利用三重震相,通过对多个深源地震P波和SH波波形及三重震相特征的拟合,同时获得了我国东北深俯冲地区上地幔转换带附近的P波和S波速度结构特征。研究发现,P波和S波速度在上地幔底部的差异性变化,表明除了温度异常外,还存在物质成分的异常。结合矿物物理高温高压实验结果,他们认为地幔转换带内含有水。研究还给出了停滞的俯冲板片在地幔转换带内的厚度约为140 km,比起板块刚俯冲时的厚度80—90 km发生明显增厚。这对理解俯冲板块在地球深部的动力学行为提出了新的问题。相关研究成果发表在 Earth Planet.Sc.Lett.上。

古脊椎所等研究揭示热河鸟奇特双尾羽的奥秘

中科院古脊椎动物与古人类所 Jingmai O'Connor、Corwin Sullivan、周忠和与其合作者基于山东天宇自然博物馆、山东博物馆、中科院古脊椎动物与古人类所收藏的多件热河鸟的化石标本,对热河鸟的尾羽进行了系统的观察和研究,首次发现它具有奇特的双尾羽构造:前端发育5—6根类似于现代鸟类的扇状尾羽,而其尾端保留11—13根十分类似于一些带羽毛恐龙(如尾羽龙、小盗龙)的较为细长的叶片状的尾羽。这一奇特的“双尾羽”特征,此前尚未发现于其他任何鸟类或带羽毛的恐龙中,表面上与一些性双型的现代雄性鸟类很相象。该研究认为,前端的尾羽相对较粗,结合紧密,可能主要是帮助鸟类的身体保持流线型,减少飞行的阻力;而后端的尾羽比较细弱、分散,呈叶片状,很可能主要具有装饰性功

能和性的选择。研究表明,早期鸟类尾羽的演化不是过去认为的从叶片状向扇状尾羽的简单转变。扇状尾羽的出现显然在鸟类尾椎数量减少并形成尾综骨之前已经开始出现。依据空气动力学的功能研究结果,研究人员还推测,特征总体比较进步的热河鸟依然具有比始祖鸟数量更多的尾椎(相对较长的尾巴),或许与其独特的“双尾羽”构造有关。相关研究成果发表在PNAS上。

动物所在气候变化影响雪兔-猞猁种群周期性波动研究中获进展

中科院动物所严川等研究人员通过分析长期数据发现:(1)与传统的猎物-捕食模型不同,雪兔与猞猁之间存在非对称性的猎物-捕食者效应,即雪兔对猞猁为直接正作用,而猞猁对雪兔的负作用有两年时滞;(2)密度制约及猎物-捕食者作用仅能产生阻尼式振荡,而气候的驱动对于周期性波动的产生及持续具有重要作用;(3)温度没有直接作用,北半球温度与北大西洋涛动指数通过降雨及降雪负作用于猞猁种群,而南方涛动指数通过降雨正作用猞猁种群;(4)气温变暖可能导致近期猞猁周期性波动减弱或消失。该研究结果说明:猎物-捕食者相互作用不是形成种群周期振荡的充分必要条件,气候对种群周期性波动起着不可或缺的作用;全球气候变暖可导致种群周期波动消失。相关研究成果发表在Global Change Biol.上。

水生所揭示大鲵虹彩病毒的全基因组序列及其结构变化

中科院水生生物所张奇亚、桂建芳研究员与其合作者就大鲵虹彩病毒的全基因组序列及其结构变化开展研究,在新分离鉴定导致大鲵致死性出血病病原——大鲵虹彩病 毒 (Andrias davidianus ranaviurs, ADRV)的基础上,测定了其全基因组序列,并与已知两栖类蛙虹彩病毒基因组进行点阵及结构变化分析。结果显示,ADRV基因组全长为10 6734 bp,可编码101个开放阅读框,其中含虹彩病毒家族

26个核心基因、蛙病毒属成员24个特有基因及两栖类蛙病毒亚属的11个特有基因;发现几个涉及病毒毒力及宿主感染性的关键基因发生显著变化。进而指出,在大鲵虹彩病毒基因组中有明显变化的这些基因可在削弱或改变宿主抗病力、增强ADRV致病性以及跨种传播中起关键作用。该研究不仅首次揭示导致大鲵自然种群衰减与养殖群体疾病频发的虹彩病毒分子特征,也为深入了解这类病毒流行和基因组进化规律以及研发两栖类病毒病免疫防控技术提供了新的研究思路。相关研究结果发表在 Vet. Res.上。

南京古生物所发现正处于细胞分裂期的动物胚胎化石

中科院南京地质古生物所朱茂炎研究组在瓮安生物群中发现了一类呈橄榄状的化石标本。这类标本和之前被解释为动物胚胎的球形化石标本一样,发育有带复杂表面装饰的外包膜(壳)。使用当前最先进的三维无损成像手段——同步辐射相位衬度显微断层成像技术,对这些标本进行了三维结构重建。三维结构重建数据显示,每一颗标本内部均可见2个完整的卵裂球。不同标本因长短轴比不同,内部两个卵裂球之间接触的紧密程度也不同。而这一特征恰好与动物胚胎在首次有丝(细胞)分裂不同阶段的形态相吻合。这一发现一方面表明瓮安生物群中某些拉长的标本内部并没有包含成千上万的孢子细胞,它们可能是处于首次细胞分裂阶段的动物胚胎,而不是处于孢子释放阶段的原生生物;另一方面也支持了胚胎化石带多边形状表面装饰的外包膜(壳)并非滞育卵囊胞的观点。他们还发现,瓮安生物群中同一层位的动物胚胎化石保存质量参差不齐,有些标本保存了完好的细胞甚至亚细胞结构,而有些标本则腐烂严重,胚胎生物学结构破坏殆尽,可见很多磷酸盐化的微生物丝状、球状体等。根据保存质量的不同,这些化石被划分保存质量精美、保存质量一般、保存质量较差3个埋藏级别。在此基础上结合前人现代埋藏学实验的结论,研究人员概述了这3个不同埋藏级别的化石各自的埋藏过程,并提出假说认为,间歇性热泉或/和涌升流等区域性的地质事件,很可能是快速杀死当时生活在浅海区的动物胚胎的元凶。相关研究成果发表在 Gondwana Res.上。

昆明动物所在动物中药成分研究方面取得新成果

中科院昆明动物所赖仞研究组对蜈蚣来源的活性多肽及其发挥药效的作用机理进行了较为系统的研究,发现了一系列作用于离子通道的蜈蚣神经毒。最近该研究团队与其合作者,从中国金头蜈蚣中识别了一专一的钠 离 子 通 道 1.7 亚型(NaV1.7)抑制剂多肽μ-SLPTX-Ssm6a。NaV1.7 离子通道是研发无成瘾性镇痛药物的重要靶标,该通道的选择性抑制剂几乎可用于各种疼痛的治疗。因此,NaV1.7 离子通道高度选择性抑制剂是目前镇痛药物研发的热点。金头蜈蚣来源的μ-SLPTX-Ssm6a 对离子通道 1.7亚型(NaV1.7)

具有高度选择性,对其他离子通道没有作用或作用很弱。通过小鼠镇痛动物模型研究表明,μ-SLPTX-Ssm6a具有比吗啡更强的镇痛作用。相关研究成果发表在PNAS 上。

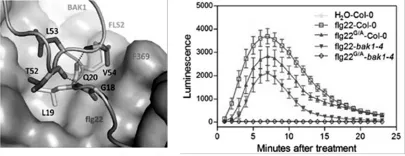

植物免疫受体激活机理为农作物广谱抗病提供新的思路

中科院遗传与发育生物所周俭民研究组与其合作者,揭示了植物的重要免疫受体FLS2识别细菌运动所必需的鞭毛蛋白的机理。鞭毛蛋白在植物细胞外直接结合FLS2并招募共同受体BAK1,从而激活植物免疫系统。由于FLS2所代表的免疫受体识别病原微生物中广泛存在的分子,该研究的发现将有助于设计广谱抗病的农作物。相关研究成果发表在 Science上(相关图片请见封面)。

上海药物所基于新型材料的化学生物学探针特异性标记肝细胞

中科院上海药物所李佳研究组与其合作者开发了基于氧化石墨烯-糖分子,可识别肝细胞表面特异性糖受体的开关型生物传感器。化学生物学探针分子GR1的荧光基团通过π堆叠与氧化态石墨烯(GO)作用。在没有与靶蛋白特异性识别结合时,该荧光集团被激发后,荧光能量转移至石墨烯,使荧光信号发生淬灭并不显示荧光。当该生物探针分子利用其靶向基团-乙酰半乳糖特异性捕捉并识别肝细胞及肝癌细胞特异性表达的ASGPR 受体后,两者相互结合,而该结合力强于探针与石墨烯的结合力,打断了探针分子荧光团与石墨烯的π-π作用,荧光得到恢复。同时这个开关型的糖分子探针,具有非常好的靶向ASGPR的特异性,对于非肝细胞及敲除ASGPR肝细胞的识别能力显著降低。利用细胞表面糖结合蛋白和明星材料“石墨烯”多元性开发建立了经济型、特异性“糖簇石墨烯”生物探针,为糖组学与新型材料有效结合建立基于糖分子的新型探针实现生物分子特异性识别提供了新方向。相关研究成果发表于Adv.Mater.上,且被选为该期杂志的封面。

生化与细胞所利用纳米球提高化疗药物蛋白酶体抑制剂疗效

中科院上海生科院生物化学与细胞生物学所胡荣贵研究组通过使用空心二氧化硅纳米球 (hollow mesoporous silica nanospheres,HMSNs) 负载蛋白酶体抑制剂类化疗药物硼替

佐米(bortezomib,BTZ,商品名 Velcade)改善药物剂型,有效提高药物的生物利用度及显著提高肿瘤杀伤效果。他们通过新型无机纳米材料空心二氧化硅有效负载硼替佐米形成分散性良好的药物缓释型HMSNs-BTZ,基于非小细胞肺癌模型 NSCLC H1299 实验表明,利用 HMSNs-BTZ 可以有效降低药物IC50。体内小鼠成瘤实验进一步证明,HMSNs-BTZ 可以达到 BTZ 原药 2 倍左右抗肿瘤效果。进一步的机制研究表明,HMSNs-BTZ通过细胞内吞进入细胞后,阻断癌细胞周期及激活细胞凋亡通路及细胞自噬(autophagy)等抑制肿瘤增殖;并且 p53 信号途径的激活也参与其中。此方法应用于临床可能有助于降低硼替佐米临床用药剂量及次数,在降低药物副作用的同时提高药物疗效。相关研究成果发表在Biomaterials上。

亚热带所利用复合抗菌肽缓解呕吐毒素对仔猪的毒害作用

中科院亚热带农业生态所印遇龙研究组最近从营养调控缓解呕吐毒素对猪的毒害作用方面开展了系列研究。他们通过在28日龄断奶仔猪日粮中直接添加呕吐毒素建立毒素诱导模型,饲喂复合抗菌肽GLAM 180#(包含有乳铁蛋白抗菌肽、植物防御素和活性酵母)30 天,发现呕吐毒素降低了仔猪的生长性能、免疫功能和抗氧化能力,引起肠道的通透性增加、绒毛损伤、肠细胞凋亡和蛋白质合成的降低;而添加复合抗菌肽能有效的提高生长性能,减轻器官的损伤,提高免疫和抗氧化功能,改善肠道形态结构,促进肠道蛋白质合成。这些结果表明,复合抗菌肽能发挥肠道损伤修复作用,缓解呕吐毒素对仔猪的毒害作用。相关研究成果发表在 J.Anim.Sci.上。

心理所合作研究发现原发性干燥综合征的新基因

中科院心理所王晶研究组与其合作者,开展了世界上首个针对原发性干燥综合征的全基因组关联研究(通过扫描全基因组层面上的单核苷酸多态性来鉴别疾病易感基因的研究方法)。通过对1 845例病例和3 777例健康对照样本的分析(均为中国汉族人),该研究团队鉴别出新的原发性干燥综合征易感基因:GTF2IRD1 和 GTF2I。有研究证据表明,这两个基因与威廉氏症候群(Williams-Beuren Syndrome)中的神经认知缺损(neurocognitive defects)密切相关。这项研究是我国科研工作者合作取得的突破性成果,是上述两个基因与自身免疫性疾病相关的新发现。这些结果表明,原发性干燥综合征与神经认知缺损相关疾病存在共享的基因,并可能具有相似的致病机制。相关研究成果发表在 Nat.Genet.上,并成为当期的最新亮点(Latest highlights)之一。

科学家揭示内含子来源环形RNA新分子及转录调控功能机制

中科院上海生命科学院生物化学与细胞生物学所陈玲玲组与其合作者发现来源于内含子的环形非编码 RNA 新分子(circular intronic RNA,ciRNA),验证其在多种人源细胞内稳定存在,揭示其成环关键核酸序列及机制(即利用这些成环关键核酸序列诱导线形 RNA 成环)。还揭示了部分 ciRNAs定位在其转录位点附近,并通过和RNA转录聚合酶Ⅱ复合物的互相作用,顺式调节其本位基因的表达水平。这些研究成

果不仅发掘了蕴藏在人类基因组“暗物质”中的非编码RNA新分子,而且深入探索了这些新的长非编码RNA分子在基因表达调控中的重要功能作用。该研究发现的ciRNAs与已知的细胞浆环形RNA在产生来源、加工生成、细胞内定位以及功能调控方面均有显著不同:ciRNAs来自于内含子序列,其生成依赖特定的成环关键核酸序列;成熟的 ciRNAs定位在细胞核内并调控其本位基因的转录速度。因此,该项研究工作发现的内含子来源的环形RNA分子,在结构和概念上都是一类新型的长非编码RNA分子,进一步丰富了人们对真核细胞转录组表达调控多样性的认识。相关研究成果发表在 Mol.Cell上,作为研究亮点(Issue Highlights)并获得专评(preview)。

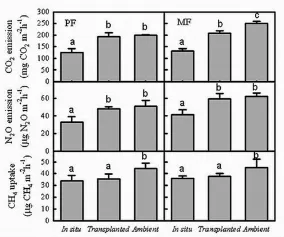

华南植物园森林土壤温室气体通量调控机制研究获进展

中科院华南植物园闫俊华研究员等利用森林土壤移位(从河南鸡公山移到广东鼎湖山)实验,通过比较相同土壤在不同外部环境因子条件下,或不同土壤在相同外部环境因子条件下主要温室气体通量的差异,发现外部环境因子是森林土壤 CO2和 N2O 气体通量的决定因素,而土壤是森林土壤 CH4气体通量的决定因素,并通过模型模拟和实际观测值的比较对上述结果进行了验证。研究给森林土壤主要温室气体模型建立所考虑的参数以重要启示,如土壤的物理、化学和生物的特征参数是建立森林土壤 CH4气体通量模型所考虑的重点。相关研究结果发表在 Global Change Biol.上。

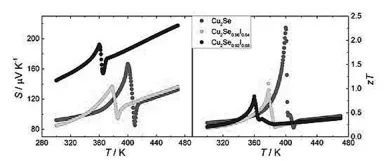

上海硅酸盐所等首次发现临界相变中的巨热电效应

中科院上海硅酸盐所史迅、张文清、陈立东、许钫钫研究员与其合作者,发现了材料动态相变过程中的临界特性可导致异常高的热电性能-巨热电效应,实现了利用临界相变特性调控电热输运。研究发现,硒化亚铜(Cu2Se)化合物在 400K左右存在结构相变,少量 I元素掺杂可将相变温度降低至360K左右。Cu2Se低温相呈现复杂的层状特征,层内包括Se原子层之间分布四层铜原子。发生相变时,Cu原子克服Se原子层的束缚能量势垒向层间扩散,最后形成立方结构。实验和理论研究均证明,该结构相变为典型的二级相变,存在动态临界特性,导致巨大的结构、化学成分、密度等剧烈涨落,从而对电子和声子造成强烈的临界散射。该临界涨落以及散射机制的改变可显著增加材料的塞贝克(Seebeck)系数,并使材料电导率和热导率下降,最终

使热电性能在结构变化过程中有 3—7 倍的提高,热电优值在临界点附近达到 2.3。临界相变中巨热电效应的发现引导人们在研究常规的具有静态结构特征材料性能的同时,更加关注具有动态结构特征的临界相变等引起的热电性能的异常变化,为热电性能的优化提供了新途径;同时,热电效应与临界现象的结合有望引出输运性能临界物理机制研究的新领域。本研究中发现的室温附近巨热电效应还有望在芯片和集成电路的超级制冷以及需微小温差发电领域等发挥重要作用。相关研究成果发表在Adv. Mater.上。

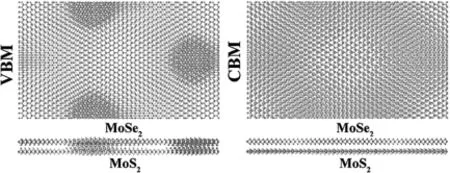

半导体所等在二维半导体异质结研究中取得新进展

中科院半导体所李京波研究员、李树深院士和夏建白院士的研究团队与其合作者,应用第一性原理计算,研究了二维 MoS2/MoSe2异质结的结构和电子性质。二维 MoS2和MoSe2单层存 在 4.4%的晶格失配。通过对应变能和结合能的计算发现,它们之间范德瓦尔斯结合作用的强度不足以消除这一失配形成晶格匹配的异质结,而是形成一种被称为莫氏图样(Moiré Pattern)的结构。在莫氏图样中,不同区域的 MoS2和 MoSe2的堆积方式也不同,进而导致不同区域的层间耦合作用及静电势不同,这将会对异质结的电子结构产生显著影响。为了进一步探索莫氏图样对异质结电子结构的调控作用,课题组利用一种新型的线性标度算法对一个包含 6 630 个原子的 MoS2/MoSe2莫氏图样超胞的带边波函数进行了计算。结果显示,价带顶的空穴波函数被限制在层间耦合较强的区域,而导带底的电子波函数则比较扩展,仅表现出弱局域性。研究结果预示莫氏图样的形成以及由此导致的波函数的局域化将是二维半导体异质结的普遍性质。这些新的发现将为二维半导体异质结器件的制备提供理论指导。相关研究成果发表在 Nano Lett.上。

上海光机所二维纳米光子学材料研究取得突破

左图:二硫化钼的高分辨率透射电子显微图?;右图:二硫化钼和石墨烯分散液的Z扫描结果比较图

中科院上海光学精密机械所王俊研究员与其合作者利用液相剥离技术成功制备出高品质MoS2纳米片分散液。透射电子显微镜、可见-红外吸收光谱、拉曼光谱、原子力显微镜研究表明,分散液中存在大量高品质 MoS2纳米片层。超快非线性光学实验证实 MoS2纳米片对 100fs、800nm近红外激光脉冲具有比石墨烯更加优异的饱和吸收响应(见图)。这些结果预示着以 MoS2为代表的过渡金属硫化物二维纳米半导体材料在超短脉冲锁模器、激光防护光限幅器以及光开

关等光子学器件开发方面的巨大潜力。目前针对这类宽禁带直接带隙半导体二维纳米片的超快非线性光学性质及相应光子器件的研究还未见报道。相关研究成果发表在ACS Nano上,首次报道了二维层状MoS2纳米材料在近红外波段的优异超快饱和吸收性能。

上海应物所等在石墨烯抗菌的分子机制研究中取得进展

中科院上海应用物理所黄庆、方海平、樊春海研究员与其合作者,将计算机模拟与实验紧密结合起来,在石墨烯抗菌机制研究方面取得重要进展,提出了石墨烯与细菌细胞膜相互作用的一种分子机制。研究人员使用计算机分子动力学模拟来研究石墨烯抗菌的分子机制,在模拟中发现了细胞膜上的磷脂分子可以被石墨烯抽取导致细胞膜的破坏,这意味着一种新的分子机制被发现。他们将上海超算中心与IBM蓝色基因超级电脑的强大计算能力联合起来,最终阐明了这种石墨烯抗菌的分子机制。研究发现,石墨烯不但可以通过对细菌细胞膜的插入进行切割,还可以通过对细胞膜上磷脂分子的大规模直接抽取,来破坏细胞膜从而杀死细菌。正是石墨烯独特的二维结构使其可以与细菌细胞膜上的磷脂分子发生超强的相互作用,从而导致大量磷脂分子脱离细胞膜并吸附到石墨烯的表面。物理生物学室则通过电镜实验,直接观察到了细菌细胞膜与氧化石墨烯作用后产生的大范围空腔结构,为理论计算结果提供了实验证据。这种提取细胞膜脂类分子从而破坏细胞膜的现象为揭示纳米材料的细胞毒性及抗菌活性提供了一种全新的分子机制,将促进石墨烯纳米材料的生物效应研究及生物医学应用。相关研究成果发表于 Nat.Nanotechnol.上。

福建物构所硅碳石墨烯理论研究获进展

中科院福建物质结构所吴立明研究员课题组通过全局粒子群的优化搜索算法与第一性原理方法相结合的手段,成功地预测了能隙为 1.09 eV 的二维平面 SiC2硅碳石墨烯(g-SiC2)材料。该材料由 sp2 杂化的 C 原子和 Si原子构成,结合能为 0.41eV/atom,处于势能面上的全局最低点,比已知的同分异构体 pt-SiC2(由 4 配位 sp3 杂化的Si原子形成)从能量上来得更加稳定,因此其单独存在的可能性更大。此外,理论预测其熔点位于3 000—3 500K之间,其衍生纳米 管 的能隙(~1.09eV)不 随手性、尺寸等变化,这些表明该材

料具有很好的应用潜力,该工作为二维碳基纳米材料的结构改性设计、能带调控提供了重要的理论参考。相关研究成果发表在 Nano lett.上。

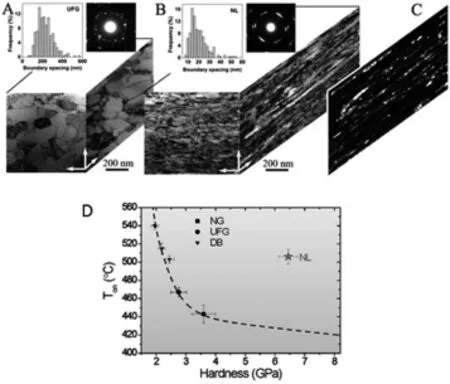

金属所在金属中发现超硬超高稳定性新型纳米层片结构

中科院金属所卢柯研究组利用自行研发的新型塑性变形技术(表面机械碾磨处理)在金属镍表层成功突破了晶粒尺寸极限,获得纳米级厚度并具有小角晶界的层片结构,同时发现这种纳米层片结构兼具超高硬度和热稳定性。这种新型超硬超高稳定性金属纳米结构突破了传统金属材料的强度-稳定性倒置关系,为开发新一代高综合性能纳米金属材料开辟了新途径。研究组利用表面机械碾磨处理在金属纯镍棒表层实现了高速剪切塑性变形,这种塑性变形可在材料最表层同时获得大应变量、高应变速率和高应变梯度。随着距表面深度增加,应变量、应变速率和应变梯度呈梯度降低,形成呈梯度分布的微观结构。在距离表面10—50微米深度形成了具有小角晶界的纳米层片结构,层片平均厚度约为20nm,比纯镍中的变形晶粒尺寸极限小一个数量级,其硬度高达 6.4GPa,远远超过其他变形方式细化的纯镍硬度。测量表明,纳米层片结构的结构粗化温度高达506℃,比同成分材料超细晶结构晶粒粗化温度高40℃。纳米尺度的层片厚度是超高硬度的本质原因,而高热稳定性源于其中的平直小角晶界和强变形织构。这种新型超硬超高稳定性金属纳米结构有望在工程材料中得到应用以提供其耐磨性和疲劳性能。相关研究成果发表在 Science上。

2013年10月25日