南京国民政府监所教诲政策研究

2013-02-23柳岳武

柳岳武

(河南大学 历史文化学院近代中国研究所,河南 开封 475001)

南京国民政府监所教诲政策研究

柳岳武

(河南大学 历史文化学院近代中国研究所,河南 开封 475001)

在历史和现实需要诸因素影响下,南京国民政府司法当局对治下监所人犯教诲政策进行了全面设计,并付之实践,以期改善治下监所管理中的诸多问题。但其设计及运作结果显示:这一设计和运作虽在表面上具有劝导犯人改邪归正、弃恶从善之目的,却又包含极强的愚化功能;该政策虽在一定程度上缓解了南京国民政府治下监所压力,但并未真正解决实质性的问题。如此制度设计与运作彰显的仍是近代社会转型过程中司法制度自身转型的艰难,它实际上并不能脱离同时期政治、经济、思想诸制度的影响;也无法脱离诸多的人为干涉因素。

教诲政策;监所;南京国民政府;设计;运作

一、南京国民政府治下监所教诲政策出台的社会背景

(一)历史因素——对传统狱政做法的继承

中国传统狱政基本上是与传统儒家教义相结合的,以致于在具体的狱政中,中国古代官吏总是偏好于用儒家思想去治理监狱事务。该行为所折射出的实质内涵则是中国传统司法在儒家思想的影响下所派生出的情理法思想,它要求古代官吏在为官治民之时,要从合情合理的角度出发,去管理自己的子民。而在具体司法活动中,尤其是在狱政的管理上,这一情理法凸显得更为明显,其中尤其是对犯罪人员的的教诲更是古代狱政治理所要追求的重要目标,他们渴望通过此种教诲去塑造愚民。反之,如不这么做,则无异于不教而杀,那则是一种虐政行为,这是古代官吏最忌讳的行为。

正是在儒家重教化思想和中国传统司法界偏好于情理法的双重作用下,中国古代狱政就非常重视对犯人的教诲。如《风俗通》就称:“囹令,圄举也,言令人幽闭思衍,改恶为善,因原之也”[1](狱考)。这一基于情理法、重视对犯人的教诲思想一直影响着中国社会,它不仅影响着古代社会司法实践,而且对近代以来的司法制度设计和司法实践也产生重要影响。若仔细考察近代以来的司法制度设计和具体实践,人们将发现民国时期的教诲政策不仅是对古代传统教诲思想的继承,更是对晚清新政以来司法改革中教诲思想的继承。换句话说,自近代以来的司法改革均体现出对传统教诲思想的继承,以及这一继承的环环相扣过程。首先,晚晴时期,这一思想在所谓的司法改良运动中就再度得到时人的推崇。如张之洞于光绪十五年任粤地总督时就要求各属地方修建监狱迁善所。而所谓迁善所,则明显包含有对犯人进行教诲,使其改恶为善的用意。正如张之洞所称:“明刑弼教,两者相需,偿纯任严刑,则苟免无耻,迁善莫由”[2](卷28 P746)。由此可见中国古代狱政中的教诲思想在清末再度得到了推崇。而将这一传统的教诲思想与近世西方教化相结合并加以大力推行的则是晚清法律改革家沈家本。沈家本在《监狱访问录序》中就称:“泰西监狱,初亦未得感化之宗旨,而惟以苦人、辱人为事。迨后有仁慈者出,目睹夫惨毒之方,……于是倡为感化之说,播于欧洲。更有学人辈出,相与研究,定厥宗旨。举凡建筑之法,待遇之法,监督之法,莫不酌理准情,区画周至,而宗旨一以感化为归宿。考其政治,成效昭然……试举泰西之制而证之于古,囚人运动场即古人游观之意也。衣食洁而居处安,即古人闾里之意也。有教诲室以渐启其悔悟,……又古人幽闭思?改善得原之意也。”[3](监狱访问录序)这一传统教诲思想不只是影响到晚清,而且也影响到民国。如曾任南京国民政府司法行政部部长的王用宾就认为,国民政府对人犯的教诲做法实则是对中国上古做法的继承。如他称:“按周礼秋官之属,司圜掌收教罢民凡害人者,弗使冠饰而加明刑焉,……是近代监狱之作业教诲假释各事,所谓感化罪犯主义者,周时已略具焉。”[4](1936年2卷1期P40)

(二)时代因素——近代司法观念的影响

近代新式司法观念的出现[4](1936年2卷1期P42)和移植[5](序言),以及各国改良监狱做法[6](1930年28期P3)在一定程度上影响了南京国民政府监所教诲政策的设计及实施。按照近代司法观念,人们多认为一般人犯罪是基于多种因素的。这不仅有个人因素,更有社会因素[7] (P84)。时人对此有所认识,即“查一般犯人其犯罪之成立,每因社会不良,教育未能普及,个人操守未定,辄为环境所迫,或一时过失使然。若故意犯罪及生成犯罪者实居少数。”[8](1928年1卷3期P16)正是由于其犯罪原因是多方面的,且社会因素更为重要,所以时人认为对犯罪行为采取事先预防即所谓的预防主义更为必要。另外,近代以来传统的威嚇主义、报复主义的过时也为所谓的预防主义的流行提供了条件,以致于“近世学者,均惟预防主义是尚。”[9](1933年2卷2期P77)预防主义固然能通过对普通人的教育、教诲去达到预防犯罪的目的,但对于已经犯罪的人,则只是通过在监所内推行更具体的教诲政策去达到防止他们出狱后再犯之目的。正是如此,所以时人在新的司法观念的影响下,又提出了现代刑罚思想的目的主义说。如刘陆民就称:“吾人以现代的眼光观察之,则在刑罪根本思想,随科学之进步,由报应主义,客观主义,犯罪主义,演进至于目的主义,主观主义,人格主义之今日,若斯行刑而忘教育之方法,决不足以实现刑罚之要求。”[9](1934年2卷7、8期P27)进一步言之,近世刑罚思想所认可的监狱设立之目的则是:“监狱政策咸取感化主义,盖予犯罪者以自新之路,不致终身堕落,贻害社会,即先哲所谓刑期于无刑也。擅是以犯人虽囚之于监狱之内,而必施以教诲,所以翼其迁善也。受以工艺,所以预为出狱之为谋生之路也。”[8](1929年1卷7期P12)

正是在近代新的司法观念的影响下,时人多认为对监犯进行教诲不仅可以起到迁善去恶的目的,而且还可以改良社会犯罪日益恶化的现象。该教诲观念对南京国民政府时期的时人影响颇大,以致于他们在思考设计该政策时,对该政策的预期效果期望更高。如民国二十五年十二月间民国政府司法行政部就称:“查监所人犯,在严密管理之下,要能陶镕其性质,慰藉其心情,举凡起居饮食,劳作疾苦,皆宜体察周至,爱护有加,始之以惻怛,终之以至诚。人非木石,爱上敬长之念,油然而生,有不期然而然者。虽遇非常事变,如水火风灭及兵燹之时,必能相互维护,恪守法纪,纵一时权宜释放,事后亦自来归。”[10] (1936年12月19日第156号)

(三)现实需要——缓和监所内部的压力

南京国民政府统治时期,司法当局之所以积极设计监所教诲政策并实施该项政策还与现实的需要密不可分。即南京国民政府为了缓解监所内部压力,也不得不大力实行教诲政策。这一监所内部压力主要体现在以下三个方面。

首先,缓和因监所内人满为患、监狱环境恶化所导致的人犯不满情绪。随着所谓犯罪现象的增多,监所内部人满为患。仅以南京国民政府统治时期江苏省各监狱为例,就足可说明这一问题。如江苏第三分监,1935年时其额定容纳人犯为560人,而实际关押人犯则为1073人[4](1935年1卷8期P113)。另如同期的上海江苏第二监狱,其额定容纳人犯为1400人,实则收押人犯为2626人[4](1935年1卷8期P116)。再如无锡的江苏第五监狱,其额定容纳人犯为500余人,实则收押人犯为645人[4](1935年1卷8期P123)。江浙情况如此,中国东、北地区也类似。如山东省,其情况不比江浙为好,其地方的刑事犯罪案件也呈上升趋势。如自民国十九年至民国二十三年间,山东高等法院所收、所结刑事案件数目就呈现出类似的趋势。[11](第623期P28)不仅如此,代表中原地区的河南省情况也类似。其自民国二十年至二十五年间人犯数目也呈上升趋势。如民国二十年,河南省各县人犯数目总计为1731人,至二十一年变为1787人[12](1933年10、11、12月份附表),再至民国二十五年六月统计,其普通刑事人犯就多达11749人,其增长之快可谓惊人[10](1936年7月22日第126号)。

其次,缓和监内人犯大量死亡或逃亡现象。

由于监少人多,人犯拥挤的现象非常普遍。而众多人犯生活于污秽拥挤不堪的监狱内,必将导致部分人犯无法忍受,自杀或病亡现象经常发生。如从微观看,山东第一监狱自民国十九年至二十三年其人犯死亡人数之变化可以说明这一问题。自民国十九年至二十三年其人犯死亡人数分别为23人,31人,14人,9人,16人。在监狱环境恶劣,人犯不断死亡的环境下,许多人犯因无法忍受监狱内非人待遇而铤而走险,因此南京国民政府统治时期监所人犯大规模暴动情况时有发生。问题还不止如此,随着南京国民政府各军事机关以及地方行政机关寄押人犯的增多,更使各地监狱雪上加霜,不堪重负。而在如此环境下,那些不堪忍受的犯人将铤而走险,他们要么私下偷越,要么起而暴动。其结果是,南京国民政府治下的监狱内疏脱和暴动案件几乎无日无之。此点该时期《司法公报》记载最详。如就民国二十四年一月至二十六年六月而言,仅仅近两年半的时间内《司法公报》载全国监所疏脱人犯就高达420次。又如民国二十四年一月至二十六年六月间据同时期《司法公报》载全国监所暴动也达48次,而最高峰期间,月暴动竟达6次。南京国民政府为了缓解这一压力,也不得不通过所谓的教诲政策前去安抚那些骚动不安的罪犯,以防止他们逃脱和暴动。换言之,南京国民政府为了缓解不断出现的监所人犯非正常死亡所引发的疏脱、暴动行为,除加强武力戒备外,通过对人犯的教诲,以稳定人犯情绪,也是当时南京国民政府所能想出的权宜之策。

二、南京国民政府监所教诲政策的具体设计

南京国民政府继承了民国初年的诸项规则,对监所人犯教诲政策进行了设计。如民国十七年《监狱规则》对监所人犯教诲的规定基本上就是照抄民国二年《监狱规则》内容的。在该规则第六章第四十九条中,也做出了“在监者一律施以教诲”的规定。与此相对应,民国十七年九月间南京国民政府所制订的《监狱教诲师医士药剂士处务规则》中对教诲政策的规定也是照抄民国二年规则的,且无一处改动[13](1928年5期P56-58)。因此,该教诲政策之设计能否适应南京国民政府治下的监狱状况实成问题。如1929年(民国十八年)民国政府司法行政部在“训令饬属各监狱规划教诲方法呈报查核文”中就称:“查改良监狱,应重感化,以教诲为先,是以监狱规则及教诲师处务规则,对教诲事项均经明白规定,公布施行。惟教诲方法原分三种:个人、类别两种每因人犯众多,轮流匪易,集合教诲一种又因讲堂狭窄,容额为艰,以致在监人犯徒受教诲之虚名,难获教诲之实益。”[8](1929年1卷6期P4)正是由于南京国民政府所承袭的民国初年的监所教诲政策的不合时宜,因此此后司法当局又相继出台了了一系列政策和措施前去弥补这一缺陷,这主要体现在以下方面。

(一)南京国民政府就监所教诲的方式、手段进行了调整

《监狱规则》和《教诲师处务规则》中规定教诲种类分三种,并没有提出具体的手段方式。南京国民政府为缓和日益严峻的监所压力、减少人犯的反抗情绪,决定对监所教诲的方式及其手段进行扩充,以图达到所谓的“迁善去恶”的目的。

首先政府司法当局提出在监狱内设立小型图书馆方案。如民国二十二年间,中华图书协会就向司法行政部建议在各新监附设小图书馆,以促使犯人“悛悔”。其来函称:“案查我国监狱人犯,除固定工作外,别无消遣……殊堪悯惜!且监狱之设,原所以促其悛悔,如能斟酌情形,附设小图书馆用供犯人浏览,不仅可以增其学识,且培植其道德,俾能改过迁善。”[11](1933年12月3日P43-44)在此建议下,南京国民政府各新监纷纷设立小型图书馆,并在馆内存放因果报应之类书籍,以期达到教诲人犯的目的。而南京国民政府司法当局也把此类教育作为教诲人犯的一种重要手段。

其次,利用宗教,聘请教士、法师等宗教界人士对犯人进行教化,也是南京国民政府司法当局所热衷、推行的一种新手段。如1935年(民国二十四年)全国司法会议上就有人建议监所教诲应该借才他界。该份提案建议充实监狱教诲事项,除“监犯教训由教诲师担负全责”外,应由“监督官署函请中国佛教会高僧或居士担任新监集合教诲,并于原定预算内酌量津贴佛教会所派之人,以月支二十元为限。”其建议“旧监教诲”方式则为,“由当地之县长或及法院院长或首席检察官遴聘热心公益之慈善家或真诚修持之比丘,经监所协进委员会委员之同意”,进监定期宣讲[10](1935年12月2日P11-12)。此等提案多被南京国民政府司法当局所采用,并作为推行监所人犯教诲的重要手段。如民国二十五年(1936年)一月间,南京国民政府司法行政部在新监改进办法训令中就要求:“教诲除个人教诲外,教务所应置播音机,各工场监房应置收音机,每日人犯饭后休息时,及罢役还房后,由教诲师播音教诲。星期日并应由典狱长邀请教士、高僧或佛教团体来监演讲。”[10](1936年2月18日第95号P23-24)在南京国民政府司法当局的支持下,各地监所于人犯教诲时,也多聘请教士、高僧、佛教团体人员参与教诲。如据民国二十五年《各省新监狱教诲调查报告表》统计,其中明确声称对监所人犯施行教诲时聘请教士、高僧等宗教团体人士的就有山东少年监狱,江苏第五监狱,湖北第二监狱,绥远第一监狱[4](1936年2卷2期P121-144)。而明确声称以因果报应、宗教教材为教诲内容的有:江苏第一监狱,上海第二特区监狱,湖北第一监狱,湖北少年监狱,广东第一监狱,山东第一监狱,山东第四监狱,山西第三监狱,山西第五监狱,山西第六监狱,甘肃第一监狱,甘肃第二监狱[4](1936年2卷2期P121-144)。

再者让人犯参加演讲,监狱播放音乐,放映电影等方式对犯人进行教诲。南京国民政府的教诲政策基本上是承袭民国初年的教诲做法的,所以其教诲方式除了利用书籍、名言教诲外,就是聘请教士、高僧等宗教界人士发表演讲。但是监所人犯压力的增强,迫使南京国民政府不得不在教诲方式上加入新的内容。因此,南京国民政府司法当局除在新监内设立小型图书馆外,还要求用让人犯参与演讲,在监狱播放电影,音乐等方式对犯人进行教诲。基于此,民国二十四年南京国民政府在起草《监狱法草案》的“旨案”中就特别强调了此点。《起草旨》第四条称:“教育人犯于常课之外,须加以补助方法,方易收敛。故本草案于人犯阅读图书杂志之外,并得参加讲演,音乐,电影。”[4](1935年1卷2期P83)

(二)加强教诲师人选,提高教诲效率

自民国初年起,统治当局虽已开始施行监所人犯教诲政策,但其效果并不理想。该情况到南京国民政府时期不仅没有得到改善,反而因社会形势恶化而日益严重。南京国民政府除了加强戒备和对犯人或监所工作人员进行惩戒外,也日益认识到教诲师职位的重要性。因此,在此等环境下,南京国民政府多次出台新政策,强调教诲师人选资格。如早在民国十八年一月间,南京国民政府司法行政部在训令中就称:“教诲师一职,关系极为重要,尤应慎重选派,严密考核,以收为事得人之效。”[8](1929年1卷6期P4)随后,南京国民政府司法行政部又于民国二十五年十二月间修正了监狱官暂行任用标准,其实质则是对教诲师人选资格做出了更为具体的规定。修改后的条文要求,此后教诲师遴选应具备以下条件:其一,在高等初级师范毕业,曾任中学教员三年以上,或高级小学教员五年以上者;其二,对监狱学,犯罪学,心理学,素有研究者;其三,年龄在四十岁以下,身体健全者。[10](1937年1月18日第162号)不仅如此,为了真正让教诲师发挥教诲作用,南京国民政府司法当局还专门规定了教诲师津贴。如甲种新监教诲师(容额五百人以上者)津贴为九级至一级,分监教诲师待遇津贴则为十一级至五级;乙种新监(容额不满五百人者)教诲师待遇津贴为十一级至五级,分监教诲师待遇津贴为十五级至十一级[10](1937年1月18日第162号)。民国二十六年一月,司法行政部在第168号训令中又专门强调了教诲师人选选派及改善教诲师待遇诸问题。令文称:“查监狱实施感化,首重教诲教育,而教诲师及教师,往往滥充备数,不克尽职。本部为整顿监狱教诲教育起见,特严定资格,提高待遇,将监狱任用暂行标准第四条,及监所委任待遇职员津贴暂行规则第二条条文分别修改,呈准公布,应即通饬施行。务期此项人员学克致用,职非虚设……嗣后各新监教诲师及教师之任用,应由部直接令派。”[10](1937年1月23日第163号)

(三)通过相关法规,对南京国民政府教诲政策进行补充

除了以上方面内容外,此时期南京国民政府还出台了一些相关政策,对监所人犯教诲政策进行进一步的完善和补充。这大致可分为以下几点:

首先,扩大参与监所教诲人员范围。按照南京国民政府所订《监狱规则》和《教诲师处务规则》,新监所人犯教诲事务主要由教诲师或教师执行。而各地旧监尚无专门教诲师,因此只是由管狱员或看守主任担任此职。但实际情况一再表明,单凭教诲师或管狱员或看守主任能力,并不能真正起到教化人犯作用,为了解决这一问题,南京国民政府司法当局要求扩大参与监狱教诲事务人员范围。他们首先考虑到的是监内工作人员,因此,民国二十四年二月间司法行政部在第669号训令中就做出了明确规定。其训令称:“查新监教育,本教师教诲师专责,但近年人犯激增,仅由教师教诲师教授,难期周到,嗣后应由各该新监职员襄助,所有襄助职员姓名,及分担学科钟点,课程表内注明呈报。”[10](1935年2月13日第33号P24)与此旨趣相同,民国二十四年南京国民政府当局所公布的《监所人员》须知中也再度强调了一般监所人员对监犯实施教诲的要求。该须知称:“监所人员应以悲悯慈祥的心肠执行铁的纪律”,“监所人员应注意人犯个性以为施教诲感化及管束、服役之标准。”[14](1936年1期P5)除了监所工作人员被尽量纳入参与教诲事务外,司法当局还要求县监所协进委员会中的成员也参与监所人犯教诲事务。此等要求在民国二十四年十月制订的《县监所协进委员会暂行章程》中就已规定。在第九条关于该会协进事项列举栏中,关于教诲、教育及作业等设施之协助被列于首栏。[15](第66册P104)随后,于民国二十四年十二月间在全国司法会议提案上,又有人建议旧监狱教诲“应由监所协进委员会委员循环协助”。针对此提案,南京国民政府司法行政部基本同意,并要求此后旧监狱教诲事务,除“通饬管狱员兼理之外,并须由监所协进委员会委员,循环教诲,以资协助。”[10](1935年12月15日第82号P11)民国二十五年一月间南京国民年政府在所公布的《监狱组织条例》中对监所教诲人事制度再度做了新的安排。该安排要求各监狱设六科,其中第二科为教化科,而教化科的重要任务包括对受刑人进行教诲教育等事务。而在第十五条中,又规定监狱人犯在一千人以上的,应设教诲师二人至十五人。[16](P67-70)

其次,对监所教诲人事制度进行规范。与此相对应,南京国民政府司法当局还通过法规条文上人事制度的具体安排去加强监所教诲政策的施行。如民国二十一年六月份,南京国民政府所订《司法行政处务规则》关于监狱司掌理事务条下,监狱司就被分为四科,其中就有两科都掌理监狱教诲事务。[16](P162)由此可见司法当局对教诲事务的重视。

三、南京国民政府前十年其治下监所教诲政策具体运作情况

对南京国民政府监所教诲政策具体运作情况进行考察是检验该政策运作效果好坏的重要标准,同时也是对该政策进行客观评价的依据。基于以上考虑,本文针对以下内容对南京国民政府治下监所教诲政策具体运作情况进行考察。

(一)教诲种类

按照南京国民政府所订《监狱规则》和《教诲师处务规则》,监所教诲分为三种,其一是集合教诲,其二为类别教诲,其三为个人教诲。[17](P19)而在具体运作中,各地方新旧监狱基本上也是以以上标准为标准的,施行三种教诲。如河北第一监狱民国二十四年监狱教诲就只此三种,即“集合教诲即集合一部分之监犯,而施行教诲是也;类别教诲即按监犯犯罪之性质而类别教诲是也;个人教诲即对于监犯个人于其入监出监疾病接见惩戒时分别施以教诲是也。”[11](1935年9月8日P18)再如民国十七年间安徽省各新监教诲种类也基本上只有三种,即“集合与类别教诲,系用书籍或编以白话,个人教诲系随时随地用口头施行。”[4](1928年1卷4期P12)就各地方监狱教诲种类而言,基本上也不出这几种范围。如河南辉县,1936年间其监所教诲就为:“每星期日及各种纪念日行集合教诲”,又“分别人犯之犯罪性质,分类教诲之”。[18](1936年2卷2期P145-146)当然也有个别特殊情况,如江苏第四监狱教诲种类就分为四种,不仅有集合、类别、个人教诲,还设有特殊教诲[4](1936年2卷2期P123)。

(二)教诲所采用的主要教材、教诲内容、教诲思想和教诲目的

南京国民政府监所教诲内容主要分为以下几类:首先是因果报应等宗教类,其次为道德格言类,再者为政治教材类。而具体到各地方施行情况,又有所不同。如民国十七年浙江省各监狱教诲内容则为“贴切于伦常,日用者为主,而选择先贤哲身格言为教材,间及佛教因果之说。”[8](1928年1卷3期P14)而山东第六监狱于1934年则于教诲室四壁多悬挂“贤圣格言”,教诲师专门给犯人讲授“为人应孝敬父母”等教诲内容。[9](1934年2卷7、8期P32)而民国二十五年河北第一监狱教诲采《少年进德録》、《八德言行録》、《因果感应篇》、《耻格録》、《总理遗教》内的有关忠、孝、仁、爱、信、义、和平等内容加以讲解,并“引证中外名人之嘉言懿行,融会贯通,文言语体参酌对照,择其辞意显明,使人易于了解。”[19](P33)再如湖北少年监狱,其教诲材料则主要采用党义,《新生活》,或佛教经典及因果报应等书籍[4](1936年2卷2期P129)。

南京国民政府对监犯进行教诲时,其教诲内容或教诲思想则重强调的一点就是要使他们服从监狱管理,养成遵纪守法的习惯,而其监狱教诲的最直接的目的则是防止他们在狱中的不轨行为,如越狱暴动等。正是如此,所以此时期监狱教诲所采用的内容多为“服从之意义”、“忍耐之功用”等类。如在民国二十四年出版的《狱务大全》一书中其《服从之意义》教诲词就称:“吾人对于正当之命令与管理悉应绝对服从,本乎良心之所安,意志之审办,精神之驱使而成为习惯也。” “你们现在地位已经剥夺公权,较之一般的人民更应绝对服从,毋因循毋疑虑,令行即行,令止即止,就是你们的服从。”[20](P820)而在《忍耐之功用》教诲词中,又宣称:“祸福关头在于忍耐与不忍耐。所谓忍耐得一时气免得百日忧,一朝之忿足以亡身,诚不诬也。” “监狱为在监人修养忍耐心性之场所,你们现在环境既不能自由,则一切言语行为都要忍耐过去,将来出狱后,此种忍耐修养不无小补矣。”[20](P819)以上教诲词内容反映出的目的很鲜明,即就是要使在监人犯服从监所内部的纪律,忍受监狱内的恶劣环境,而不要轻易妄生越狱逃亡之邪念。不仅如此,此时期监所教诲还大量采用因果报应、现世轮回等内容。虽然此时期政府当局一再强调它们之所以这么作,一方面是满足法律所许犯人宗教信仰自由之目的,另一方面在于“济法律之穷”,且利用犯人“忏悔之机”“坚其无穷之信念,发挥其德性以入于善”。但是它们在具体教诲时,大量使用因果报应、轮回之说,实则含有通过中国传统迷信思想,削弱犯人反抗意志,使其服从于现状之用意。其最终目的则在于使监所内部拥挤不堪的人犯服从管理,不生所谓的恶念。此时期各地方的教诲词内容更能证明此点。如一则名为《戒恶念》歌词就称:“常言道,人非圣贤,谁能没有错,有错只要能悔改,心中也快乐;以前不知守本分,处处是罪恶。从今脱离恶魔界,立地便成佛。”[20](P847)

(三)教诲时的主要做法

各监狱教诲时的主要做法主要依类别而定。如集合教诲则于教诲室或教诲堂内行之,如果是类别教诲则在工场或监内行之,如果是个别教诲,则针对各监狱具体情况进行。但是也有一些引人注目的地方,其中尤其是利用宗教界人士进行教诲和利用宗教进行教诲做法。如江苏第四监狱就于每星期日、星期二、星期五等日请佛教法师及基督教牧师,天主教士“来监说法讲道”。[4](1936年2卷2期P123)而湖北第二监狱则于监内附设佛堂,“饬监犯轮流入堂礼拜忏悔。”[4](1936年2卷2期P128)

(四)教诲师的人选、人数,教诲时间,被教诲人数及其所谓教诲成绩

南京国民政府监所教诲政策施行情况也体现在各监所教诲师用人情况上,他们的学历、身份、年龄都关系到监所教诲政策的施行情况和具体效果。而其具体情况表明,南京国民政府监所教诲政策在具体的运作中,其教诲师的来源、年龄、学历和待遇各不相同,并没有来得及做到真正的统一。如教诲师年龄既有20岁、30岁的,也有近50、60岁的。又如人员来源既有前清科举出身的,又有法政类学校、讲习所或师范类学校、中学毕业的。另外,不仅不同省份教诲师一职之工资待遇不同,就是同一省份不同监狱教诲师工资待遇也不同。最低者每月仅有11元,高者却达120元,后者几乎是前者的十二倍。这些差别均表明,南京国民政府监所教诲政策还处于不完善,不统一阶段。

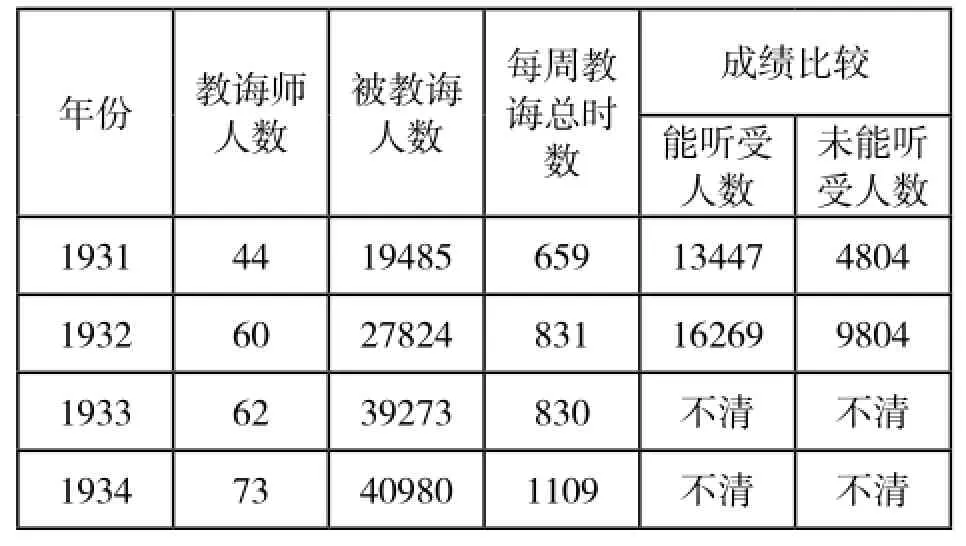

南京国民政府时期各监狱教诲师人数,教诲时间,教诲人数和所谓教诲成绩,因现存资料的有限,很难一时罗列完全,尤其是各地旧监狱情况更无法准确统计。但根据部分统计资料也可以窥其全貌。下面引民国二十年至民国二十三年度司法统计中各监狱人犯教诲调查表材料为论据,以进一步阐明这一问题。

表1:民国二十年至民国二十三年全国新监教诲调查表

以上所列1931-1934年全国各新监教诲状况基本上能反映南京国民政府时期监所教诲政策运作情况。这些材料不仅透露出各监教诲师人数,在监人数,接受教诲人数、教诲时间等信息,而且还透露出各监所谓的教诲成绩,以及教诲人数与在监人数总比例。虽然,其间可能杂有夸大成绩等不实之处,但基本能反映出南京国民政府在监所教诲施行方面的情况,以及官方对此政策运作的自我评价。如南京国民政府司法当局在该年度司法统计中就称:“(教诲)凡教室工场及出监入监时,均可施行,间有聘请佛教会及慈善团体,派员轮流演讲者,以期感化,此种办法,于凶恶成性缺乏道德之人犯,收效甚宏。”[21](P735)

四、结语

不可否认,从客观上讲,南京国民政府监所教诲政策设计及其运作在一定程度上的确曾起到缓和监所压力、稳定人犯情绪和调节监内犯人紧张心理等作用。不过遗憾的是,如从总体上衡量,其作用却是有限的。相反,其缺陷却更为明显。大致言之,它主要体现为以下方面。

第一,南京国民政府监所教诲政策之制订,其因袭性过强,创新性不足。其原因很简单,南京国民政府是在非常时期成立的。为了应付紧张局势,且维持自身政权,南京国民政府根本没有时间和心思去全面设计监所教诲政策。而所谓社会犯罪现象的增多,以及南京国民政府对共产党等所谓政治犯镇压力度的增强,更使其监所内人满为患。为了缓解这一压力,南京国民政府也只能捡起民国初年的监所教诲规则加以运用。也正是如此,所以南京国民政府的监所教诲政策之设计和运作均体现出因袭性过强,创新性不足的缺点。

第二,南京国民政府监所教诲政策设计及其实行带有很强的功利性、政治性。这一功利性主要体现为以下三点。其一,为缓和监内人犯不满情绪,以防止他们越狱或大规模暴动。其二,则为增加国民党的影响以抵制共产党及其思想在社会中的影响力。其三,则为通过所谓监所教诲政策,企图去改变共产党等不同政见者的思想、行为,以维护国民党在中国的主导地位。恰恰由于南京国民政府监所教诲政策具有很强的功利性和政治色彩,所以其教诲的真实目的和改善犯人的刑罚思想则要大打折扣。

第三,愚民色彩过浓。虽然南京国民政府司法当局在设计监所教诲制度和具体运行该制度过程中,一再强调其行为主要源于自由主义刑罚思想和监狱犯人教化改良思想,但是其间所包含的愚民色彩的确很浓重。当然监狱因照顾不同人犯之宗教信仰完全可以允许各宗教界人士进监宣讲,但如将因果报应等宗教教化方式当成监所人犯教诲的主要内容,则行为过当,更容易引起人们对该行为的怀疑。但在实际的运作中,利用所谓宗教对一般在监人犯进行愚民式教诲却是非常常见的。如江苏第五监狱教诲人犯做法,除教诲师教诲外,则由当地教士及僧人来监布教。“平日朝晚,则由典狱长率领人犯到堂念佛”,其结果是犯人“颇多信仰”佛教[4](1935年1卷8期P123)。另如广东番禹县,虽深知其监所人犯教诲所采书籍“类多迷信因果”,但却仍以人犯智识浅薄而聘请佛学者讲解佛理。[22](1936年1期P21)

[1] 《风俗通》,转引自沈家本著张全民点校. 历代刑法考[M].北京 中国检察出版社,2003.

[2] 苑书义主编.张之洞全集[M].石家庄: 河北人民出版社 1998.

[3] 【清】沈家本.寄簃文存[M].台北: 台湾商务印书馆 1976.

[4] 司法行政部出版委员会编.现代司法[J].司法行政部总务司第二科发行.

[5] 李竹勋.江苏第一监狱报告书[M].江苏第一监狱印行,1919.

[6] 江西高等法院公报处编.江西高等法院公报[M].南昌: 江西高等法院公报处发行.

[7] 梁锦汉.京师第二监狱报告书[M].京师第二监狱发行,1919.

[8] 广东高等法院编辑处主办.广东高等法院月报[M].广州: 广东高等法院庶务处发行.

[9] 中华民国律师协会法学丛刊社编.法学丛刊[M].南京: 中华民国律师协会法学丛刊社.

[10] 司法公报[M].司法院秘书处发行.

[11] 法律评论[M].南京朝阳大学法律评论社出版.

[12] 河南高等法院刊行.河南司法公报季刊[J].

[13] 江西高等法院公报处编.江西高等法院公报[J].南昌: 江西高等法院公报处发行,1928.

[14] 河北高等法院文牍科编纂室编.河北高等法院季刊[M].河北高等法院会计科发行,1936.

[15] 蔡鸿源主编.民国法规集成[M].合肥: 黄山书社 1999.

[16] 中华人民共和国司法部编.中国监狱史料汇编[M].北京: 群众出版社,1988.

[17] 行政院新闻局印: 监狱改良[M].1947.

[18] 河南统计月报[J]. 1936.

[19] 河北第一监狱报告书[M].1936.

[20] 孙雄编.狱务大全[M].上海: 商务印书馆,1935.

[21] 南京国民政府司法行政部编.中华民国二十三年度司法统计[M].[22] 番禺县政府总务科编辑处.番禺县政纪要[M].番禺县政府总务科庶务处发行.

责任编辑:侯德彤

A Study of the Prisoners' Edification Policy Adopted by the Nanjing National Government

LIU Yue-wu

( College of Modern History and Culture, Henan University, Kaifeng 475001, China )

Under the influence of both historical and practical factors, the Nanjing National Government designed and implemented the prisoners' edification policy in a more comprehensive manner, hoping to solve the various problems with its prisons. The policy eased the inner pressure of the prisons and tranquilized the prisoners' intense psychological tension, but did not solve the major problems with the prisons and met with failure at last.

edification policy; prison; Nanjing National Government; design; operation

K262.2

A

1005-7110(2013)03-0004-07

2013-04-19

本文系国家社科基金项目“南京国民政府司法制度研究”阶段性成果,项目编号:07BZS031。

柳岳武(1976- ),男,安徽安庆人,史学博士,河南大学历史文化学院近代中国研究所副教授。研究方向为中国近现代政治制度史(法制史、对外关系史)。