重组组织型纤溶酶原激活剂动静脉联合溶栓和静脉溶栓治疗急性后循环缺血性脑卒中疗效比较

2013-02-01上海市杨浦区中心医院神经内科上海200090

胡 亮,李 欣,李 雯 (上海市杨浦区中心医院神经内科,上海 200090)

后循环缺血性卒中症状严重,致死率和致残率很高[1],给社会和家庭带来了巨大的负担,而溶栓治疗是目前国际公认并经临床试验证实最重要的恢复血流措施[2]。溶栓最常用的药物重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)已被40多个国家批准临床应用于急性缺血性脑卒中的治疗。溶栓的方法有静脉溶栓和动脉溶栓,其各有优点和不足,动静脉联合溶栓兼有静脉溶栓的快速和动脉溶栓的高血管再通率,似乎是一种好的方法[3]。现比较我院2007年7月~2011年4月期间住院治疗的经rt-PA静脉溶栓和动静脉联合溶栓治疗急性后循环缺血性卒中患者共18例,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:回顾2007年7月~2011年4月期间我院住院的经rt-PA溶栓治疗急性后循环缺血性卒中患者18例,诊断符合第四届全国脑血管病会议制定的诊断标准。全部患者无《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》中的溶栓禁忌证。其中动静脉联合溶栓治疗6例,静脉溶栓治疗12例。动静脉联合溶栓组患者男4例,年龄50~75岁,平均(60.25±10.65)岁,高血压4例,糖尿病2例,1例既往有缺血性脑卒中和心肌梗死病史,长期吸烟3例,治疗前有意识障碍2例,治疗前美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分4~33分,平均(16.25±6.27)分。静脉溶栓组男11例,女3例,年龄53~75岁,平均(61.71±7.81)岁,高血压10例,糖尿病4例,脑卒中病史4例,冠心病4例,心房颤动病史2例,长期吸烟7例,治疗前有意识障碍3例,治疗前NIHSS评分4~33分,平均(10.07±1.69)分。两组治疗前NIHSS评分差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 用药方法:药物使用重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)为Actilyse德国Boehringer Ingelheim公司生产,商品名爱通立。动静脉联合溶栓组患者首先静脉给予25 mg rt-PA滴注,使用微泵推注60 min推完。在静脉给药同时进行全脑血管造影检查,明确闭塞血管后,使用微导管到达闭塞血管近端,接触血栓后缓慢推注rt-PA,速度为1 mg/min,并同时采用机械方法破坏血栓。同时反复进行血管造影,直到血管再通或动脉溶栓总剂量达到25 mg。静脉溶栓患者按0.9 mg/kg计算rt-PA总剂量,其中10%静脉推注,90%使用微泵在60 min推完。

动静脉联合溶栓组术后即刻及术后24小时复查头颅CT,静脉溶栓组在溶栓后24小时复查头颅CT,在排除颅内出血后给予抗血小板及低分子肝素抗凝等治疗。在溶栓过程中如患者出现严重头痛、恶心、呕吐或血压急剧升高等,立即停止溶栓治疗,复查头颅CT排除颅内出血。两组在溶栓后的治疗相同。

1.2.2 血管再通标准:动静脉联合溶栓血管再通标准采用TIMI血流分级评估动脉溶栓血管再通和血栓溶解情况。0级(无灌注)血管闭塞远端无顺向血流;Ⅰ级(弥散无灌注)对比剂部分通过闭塞部位,但不能充盈远端血管;Ⅱ级(部分灌注)对比剂完全充盈动脉远端,但充盈及清除的速度较正常动脉延缓;Ⅲ级(完全灌注)对比剂完全、迅速充盈远端血管,并迅速清除注。

1.2.3 疗效评价:采用NIHSS对两组患者溶栓前及溶栓后2 h、24 h、3 d、7 d、21 d(或出院时)进行评分,MRS(改良Rankin量表)对两组患者溶栓后21 d(或出院时)进行评分。

1.2.4 并发症:比较两组颅内出血或其他系统出血等并发症的发生率和死亡率。

2 结果

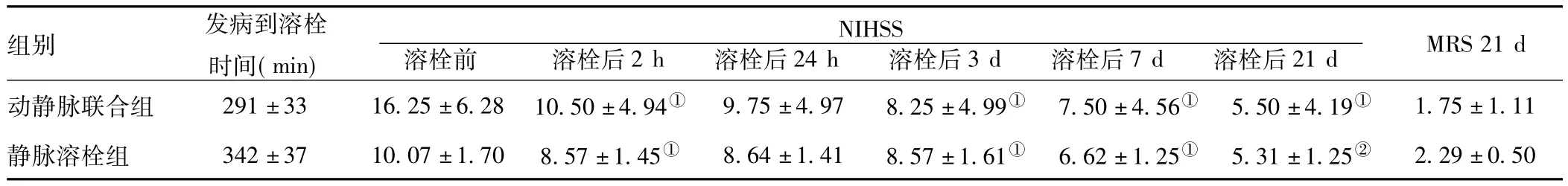

2.1 两组平均发病时间到溶栓时间比较、溶栓前后NIHSS评分、MRS评分比较:见表1。其中静脉溶栓和动静脉溶栓相比发病到溶栓时间相差51 min,但差异无统计学意义(P>0.05);两组在溶栓前、溶栓后 2 h、24 h、3 d、7 d、21 d(出院时)的NIHSS评分和21 d(出院时)MRS评分差异均无统计学意义(P>0.05)。静脉溶栓组溶栓后2 d、3 d、7 d和21 d(出院时)的NIHSS评分和发病前相比差异有统计学意义(P<0.05);动静脉溶栓组溶栓后2 h、3 d、7 d和21 d(出院时)的NIHSS评分和发病前相比差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组溶栓前后NIHSS、MRS评分(±s)

表1 两组溶栓前后NIHSS、MRS评分(±s)

注:同组间与0 h比较,①P<0.05;静脉溶栓组与0 h比较,②P<0.01

组别 发病到溶栓时间(min)NIHSS溶栓前 溶栓后2 h 溶栓后24 h 溶栓后3 d 溶栓后7 d 溶栓后21 d MRS 21 d动静脉联合组 291±33 16.25±6.28 10.50±4.94① 9.75±4.97 8.25±4.99① 7.50±4.56① 5.50±4.19①1.75±1.11静脉溶栓组 342±37 10.07±1.70 8.57±1.45① 8.64±1.41 8.57±1.61① 6.62±1.25① 5.31±1.25②2.29±0.50

2.2 动静脉溶栓组血管再通:动静脉溶栓组4例患者其中基底动脉中段闭塞1例,经溶栓治疗后部分再通,TIMIⅡ级。大脑后动脉闭塞1例溶栓后完全再通。一侧椎动脉合并一侧大脑后动脉闭塞1例,溶栓后大脑后动脉部分再通TIMIⅡ级,椎动脉无变化。未发现明显闭塞血管1例,在椎动脉内注入rt-PA20 mg后结束溶栓,术后恢复良好。

2.3 并发症:两组患者均未发生溶栓后颅内出血,静脉溶栓组患者有2例出现皮肤、面部瘀斑,并有1例有牙龈少量出血,经严密观察后无加重情况下未调整药物治疗。静脉溶栓组有1例双侧桥脑和小脑梗死患者,经MRA检查考虑为基底动脉闭塞,发病后72 h内死亡,死亡复查头颅CT未发现有溶栓后颅内出血。

3 讨论

急性后循环缺血性卒中主要是由于椎基底动脉病变引起,其分支主要供应脑干、小脑等重要部位,一旦出现狭窄或闭塞后果严重,对于患者的生命造成极大威胁[1]。《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》指出溶栓治疗是目前最重要的恢复血流措施,重组组织型纤溶酶原激活剂(rtPA)是推荐使用的药物,但是目前有关椎-基底动脉脑梗死溶栓治疗的时间窗、安全性与有效性只有少量小样本研究。多数学者认为椎基底动脉系统溶栓时间窗为发病24 h内[4]。本组病例中静脉溶栓有2例溶栓时间在8 h左右,动静脉联合溶栓动脉溶栓1例最长时间为9 h,这3例患者均取得较好的效果。Pulsinelli等的观点[5],缺血性卒中发生后脑部各种病理生理变化与不同疾病对应的疗法都存在各自的治疗时间窗,所以治疗时间窗应强调个体化。

而关于溶栓方式的选择,静脉溶栓操作简单,临床上应用方便,但有其局限性:①时间窗较短,仅1% ~2%的急性脑卒中患者能接受这种治疗;②血管再通率相对较低,特别是对颈内动脉、大脑中动脉M1段和基底动脉等大血管闭塞;③治疗过程缺乏血管影像的依据。动脉溶栓较静脉溶栓具有以下优点:①可以直接发现闭塞的血管评价侧支循环情况;②在血栓部位直接给药,较少药物用量,同时可以直接机械性溶栓,提高血管再通率;③同期可以实施血管成形术。但其优点却被时间耽误所抵消。动静脉联合溶栓兼有静脉内溶栓治疗的快速和动脉内溶栓治疗的高再通率。近年来公布的数项临床试验证实,动-脉联合溶栓治疗能使血管再通率达64.0% ~88.9%,症状性颅内出血5.6% ~20.0%,良好预后60.0% ~66.7%[6~8]。但是本组患者动静脉溶栓和静脉溶栓治疗治疗急性后循环缺血性脑卒中均有效,两组之间无明显差异,动静脉溶栓的临床预后相对静脉溶栓治疗无显著优势。产生不同结论可能是由于样本量较小和静脉溶栓组患者治疗前NIHSS评分相对较低有关,需要进一步扩大样本量来证实。而由于静脉溶栓组溶栓之前未能评估血管闭塞情况,故对于溶栓后血管再通情况两组无法进行比较。但是静脉溶栓组中1例基底动脉闭塞患者死亡,而动静脉溶栓组基底动脉患者经溶栓后血管再通而存活,提示基底动脉闭塞可能动静脉溶栓更有效。

本研究提示rt-PA动静脉联合溶栓和静脉溶栓治疗急性后循环卒中同样安全有效,对于基底动脉闭塞的患者更倾向动静脉联合溶栓。但是由于样本量较小,结论仍需要进一步收集病例进行分析。

[1] 黄如训,苏镇培.脑卒中[M].北京:人民卫生出版社.2001:11.

[2] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中华神经科杂志,2010,43(1):146.

[3] 贺茂林.应重视急性缺血性卒中动静脉联合溶栓治疗的研究[J]. 中国脑血管病杂志,2004,20(8):337.

[4] 缪中荣.后循环急性血栓形成动脉溶栓治疗的时间窗究竟有多“宽”[J]. 中国脑血管病杂志,2004,20(1):362.

[5] Pulsinelli WA,JacewiczM,Levy DE,et al.Ischemic brain injury and the therapeatic window[J].Ann N Y Acad Sci,1997,835:187.

[6] Wolfe T,Suarez JI.Tarr RW,et al.Comparison of combined venous and arterial thrombolysis with primary arterial therapy using recombinant tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke[J].Stroke Cerebrovasc Dis,2008,17(3):121.

[7] Kim JT,Yoon W,Park MS,et al.Early outcome of combined thrombolysis based on the mismatch on pefusion CT[J].Cerebrovasc Dis,2009,28(3):259.

[8] Mazighi M,Serfaty JM,Labreuche J,et al.Comparison of intravenous alteplase with a combined intravenous-endovascular approach in patients with stroke and confirmed arterial occlusion(RECANALISE study):a prospective cohort study[J].Lancet Neurol,2009,8(9):802.