义18井区泥页岩裂缝油藏储层改造方式优选

2013-01-29刘向军朱建英唐存知

刘向军, 朱建英, 唐存知

(1.中国科学院 广州地球化学研究所, 广东 广州 510640; 2.中国石化股份胜利油田分公司 河口采油厂, 山东 东营 257200)

0 引言

我国泥页岩裂缝性油气藏广泛分布,包括东部松辽、渤海湾、南襄、江汉、苏北等裂谷盆地和西部柴达木、酒西、吐哈等前陆挤压盆地等都广泛发育厚层生油泥质岩.在这些生油泥页岩中,大部分都已勘探到具有工业价值的泥质岩类油藏[1].近年来,随着我国油气资源开采的逐步深入,油气勘探向复杂岩性发展[2],泥页岩油气藏必将成为增加油气储量的重要方向之一.

河口地区是济阳坳陷泥页岩裂缝油气藏最发育的地区之一[3],20世纪90年代开展了大量研究,主要集中在地震识别[4]、成藏机理、储层物性、资源潜力及测井评价技术等方面[5],但由于在工艺上研究力度不够,对罗67等井实施压裂措施后[6],效果也不理想,同时也没有其它有效的增产措施,使泥页岩裂缝性油气藏勘探有所降温[7].

本文意在运用油水井储层改造优化设计系统软件,对压裂和酸化两种储层改造方式的各项工艺参数进行模拟和评价,优选出适用于义18井区的储层改造方式,以达到改造义18井区泥页岩裂缝油藏、提高井区开发效果的目的.

1 油藏概况及储层改造方式优选的必要性

1.1 义18井区油藏概况

渤南油田义18井区构造上位于渤南洼陷的中部断阶带的西部,南北被近东西向的断层所切割,内部又发育了一系列的断层桥,构造高点位于义18井附近,平均油藏埋深2 780 m,地层倾角2.8度.义18井区位于四扣洼陷和渤南洼陷的凸起处,受构造运动影响在该处沙一段成藏,地层发育比较稳定.

沙一段属于滨浅湖-半深湖相沉积,主要沉积厚层油页岩、油泥岩、夹薄层白云岩,储集空间主要包括构造裂缝和页理缝.沙一段电测孔隙度10.34%,电测渗透率3.7×10-3μm2,属低孔、特低渗储层.根据义18井区试油资料,地面原油密度0.887 5 g/cm3,地面原油粘度28 mPa·s,含硫0.8%,凝固点35 ℃.地层水总矿4 697 mg/L,NaHCO3型.油藏类型为受断层和岩性因素共同控制的泥页岩裂缝油藏.

1.2 储层改造方式优选的必要性

泥页岩油气藏的储集空间多数都是以裂缝为主.因此,泥页岩裂缝性油藏影响产能的关键因素是裂缝(包括孔隙)的发育程度与连通状况.多数井射孔后自然产能低甚至无产量,需要通过储层改造来沟通裂缝,使之成为有效通道.

由于义18井区油藏类型特殊,为受断层和岩性因素共同控制的泥页岩裂缝油藏.为提高义18井区泥页岩裂缝性油藏油井产能,需要对其储层改造方式进行优选,使其对该类油藏更具适应性和针对性.优选结果将对国内外类似油藏的开发具有重要的指导和借鉴意义.

2 油水井储层改造优化设计系统软件

根据所研究油藏义18井区的生产特点和水力裂缝的渗流特征,建立油藏与裂缝的物理模型和数学模型[8].

2.1 物理模型的建立

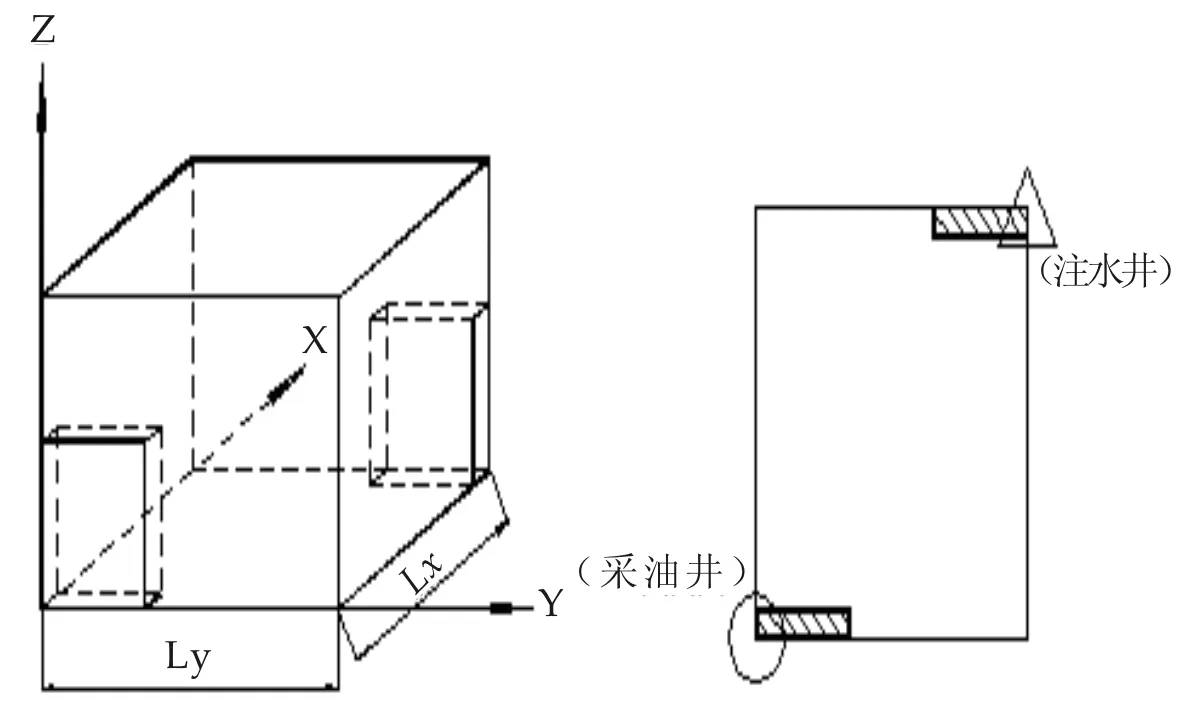

根据所研究区块的井网部署情况,以五点法布井方式为例,介绍计算模型.同时,考虑到该区块压裂裂缝为垂直裂缝,建立如下物理模型.

图1 油藏与裂缝物理模型示意图

2.2 数学模型的建立

开发低渗透油藏时,一般采用注水保持地层能量.在研究过程中,采用了油井和水井都带有垂直裂缝的三维两相油藏数值模拟模型.

假设条件:(1)油藏为三维两相流动,油层水平;(2)油藏为非均质,渗透率各向异性;(3)油层油藏流体微可压缩,且压缩系数保持不变;(4)忽略毛管力和重力的影响.建立的数学模型如下所示.

(1)

2.3 油水井储层改造优化设计系统软件的形成

通过建立油藏的差分方程、裂缝的差分方程,以及对边界条件的处理和差分方程的求解等来完成的数值模拟模型的求解,最后形成了“油水井压裂裂缝参数优化设计系统软件”和“油水井酸化设计系统软件”,分别对油水井压裂、酸化进行模拟分析.

3 储层改造方式优选

3.1 地层渗透率对压裂和酸化的影响

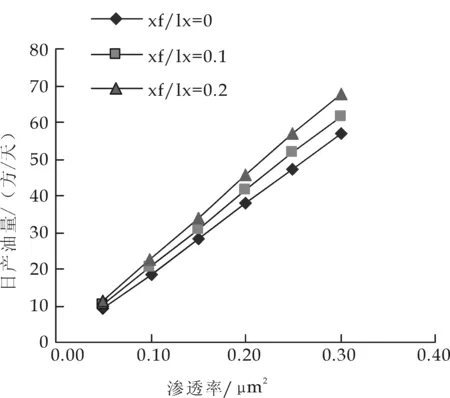

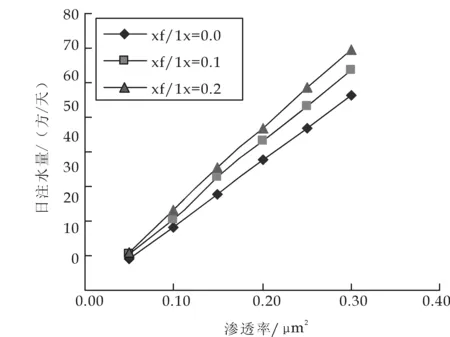

运用“油水井压裂裂缝参数优化设计系统软件”,对油水井实施压裂措施进行了模拟.从图2和图4中看出,日产油量和日注水量的斜率基本相同,说明地层渗透率对这两项指标的影响基本相同,并与地层渗透率成正比一致.随着渗透率的增加,不同缝长的曲线之间的间距加大,即地层渗透率高的地层,压裂的增产、增注效果较好,提高生产初期的采油速度的幅度较大.

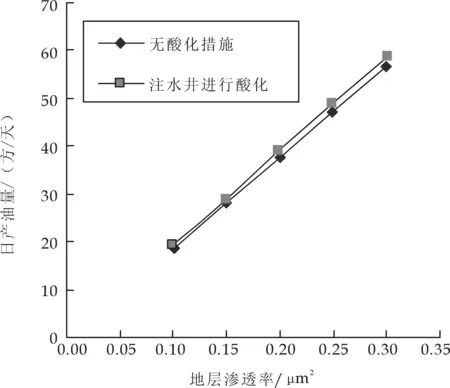

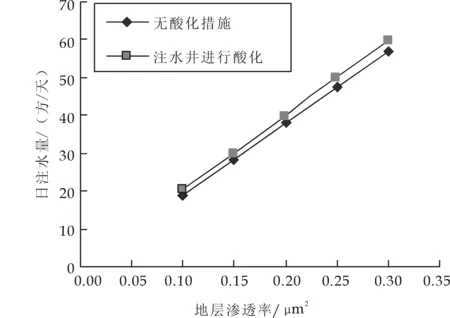

运用“油水井酸化设计系统软件”,对油水井酸化措施进行了模拟.从图3和图5中看出,日产油量和日注水量的斜率基本相同,说明地层渗透率对这两项指标的影响基本相同,并与地层渗透率成正比一致.随着渗透率的增加, 油、水井酸化的增油效果越明显,说明在高渗透率的地层进行酸化会取得更好的效益.

通过对压裂和酸化措施模拟进行对比,对这两种措施增产增注效果进行评价和分析,可知酸化措施后的开发指标随各影响因素的变化规律与压裂措施相同,但酸化措施的增产增注效果要小于压裂措施.

图2 生产初期日产油量对比(压裂)

图3 生产初期日产油量对比(酸化)

图4 生产初期日注水量对比(压裂)

图5 生产初期日注水量对比(酸化)

3.2 裂缝导流能力衰减系数的影响

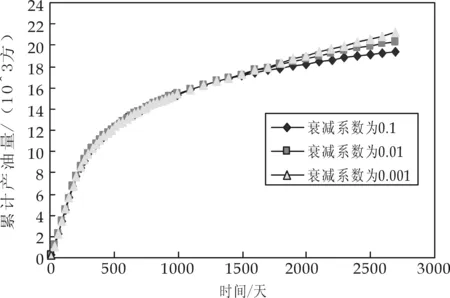

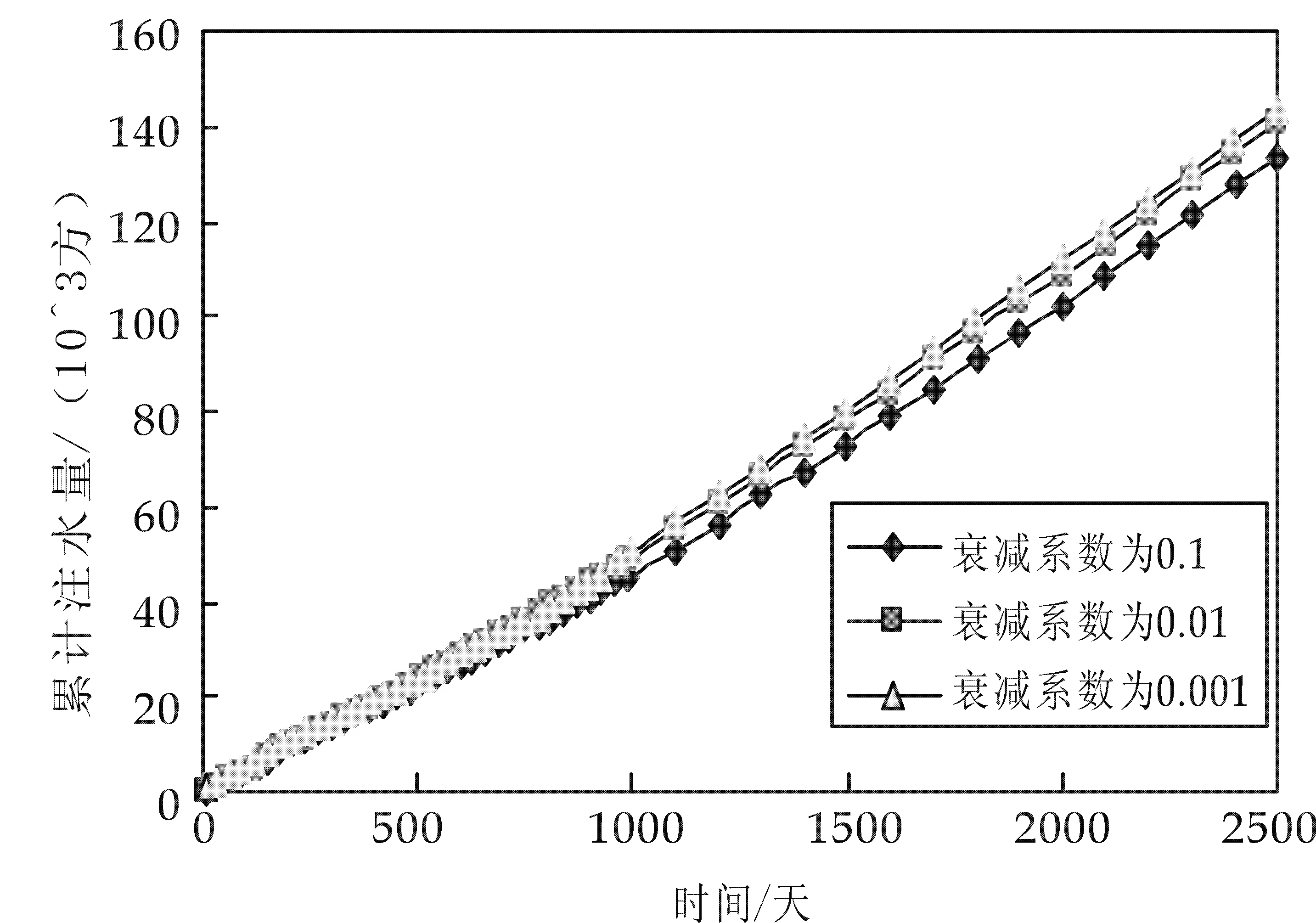

在压裂后的生产中,裂缝导流能力的衰减主要来自于[9]:压裂液对支撑剂的腐蚀、溶解作用和温度的长期影响,以及微粒运移及再分布[10].图6和图7为本文的裂缝导流能力与时间的函数.kf=kf0·e-bt+K0是由油田现场的产量、注水量随时间变化的曲线回归而得,因此这里的导流能力衰减系数b的含义还包括了地层伤害及堵塞的影响而导致裂缝导流能力下降的因素.

由图6和图7可知,井网的累积产油量、累积注水量和采收率随裂缝导流能力衰减系数的增大而减小.由此可得,降低裂缝导流能力衰减系数可提高产油量和采收率.

图6 累积产油量与时间关系曲线

图7 累积注水量与时间关系曲线

3.3 不同酸化半径的影响

通常情况下,酸化设计时现场常用简化的下式来计算酸液用量.

v=π·R2·H·Φ

(2)

其中:v-酸液用量;R-酸化半径;H-层厚;Φ-孔隙度.因此,若已知酸液用量可以根据此式推算酸化半径.

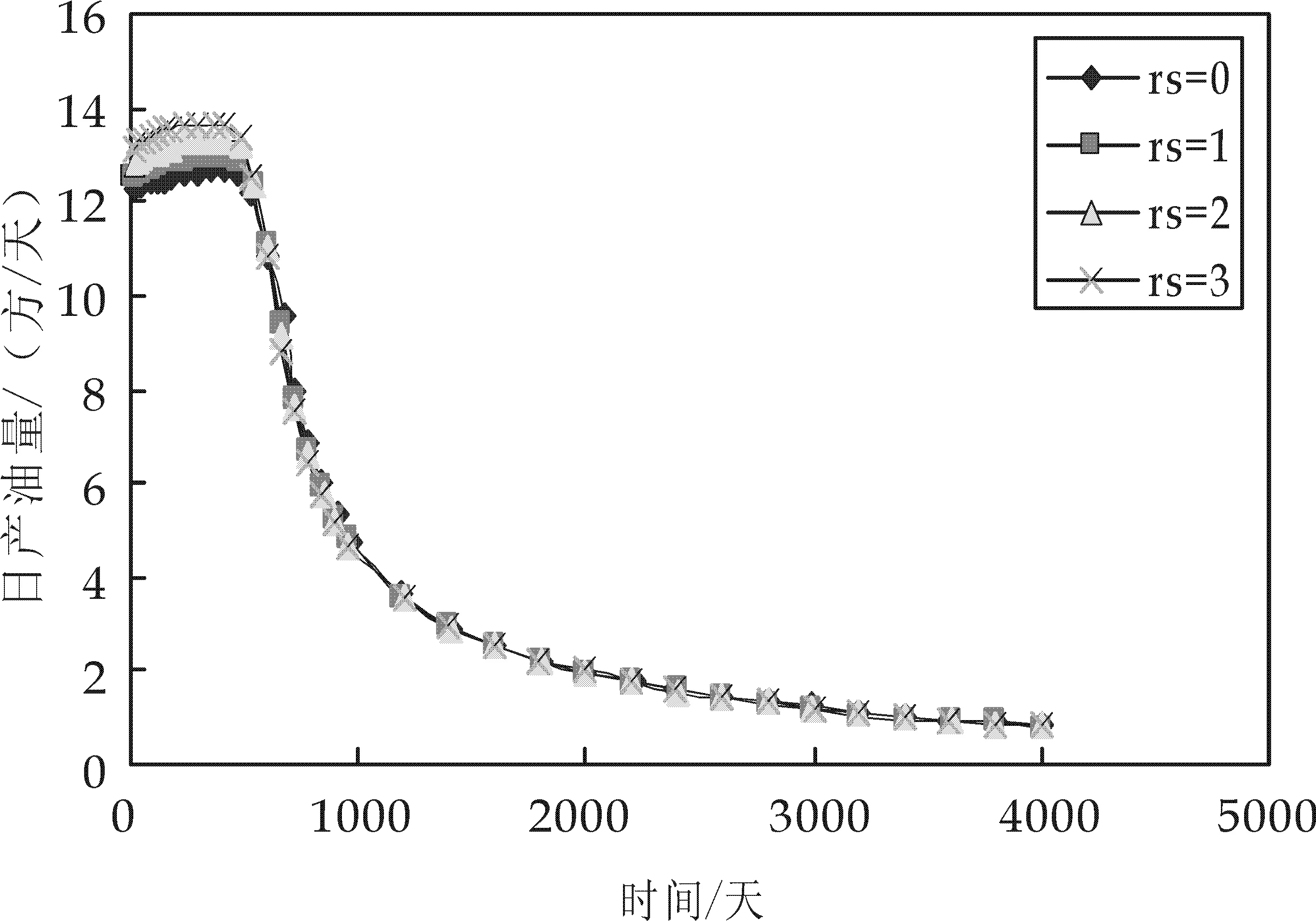

如图8所示,随着油水井酸化半径的增加,日产油量的增加在采油初期较为明显,在油井见水后,油井的酸化半径的变化对采油量基本没有影响.这主要是因为酸化半径有限.

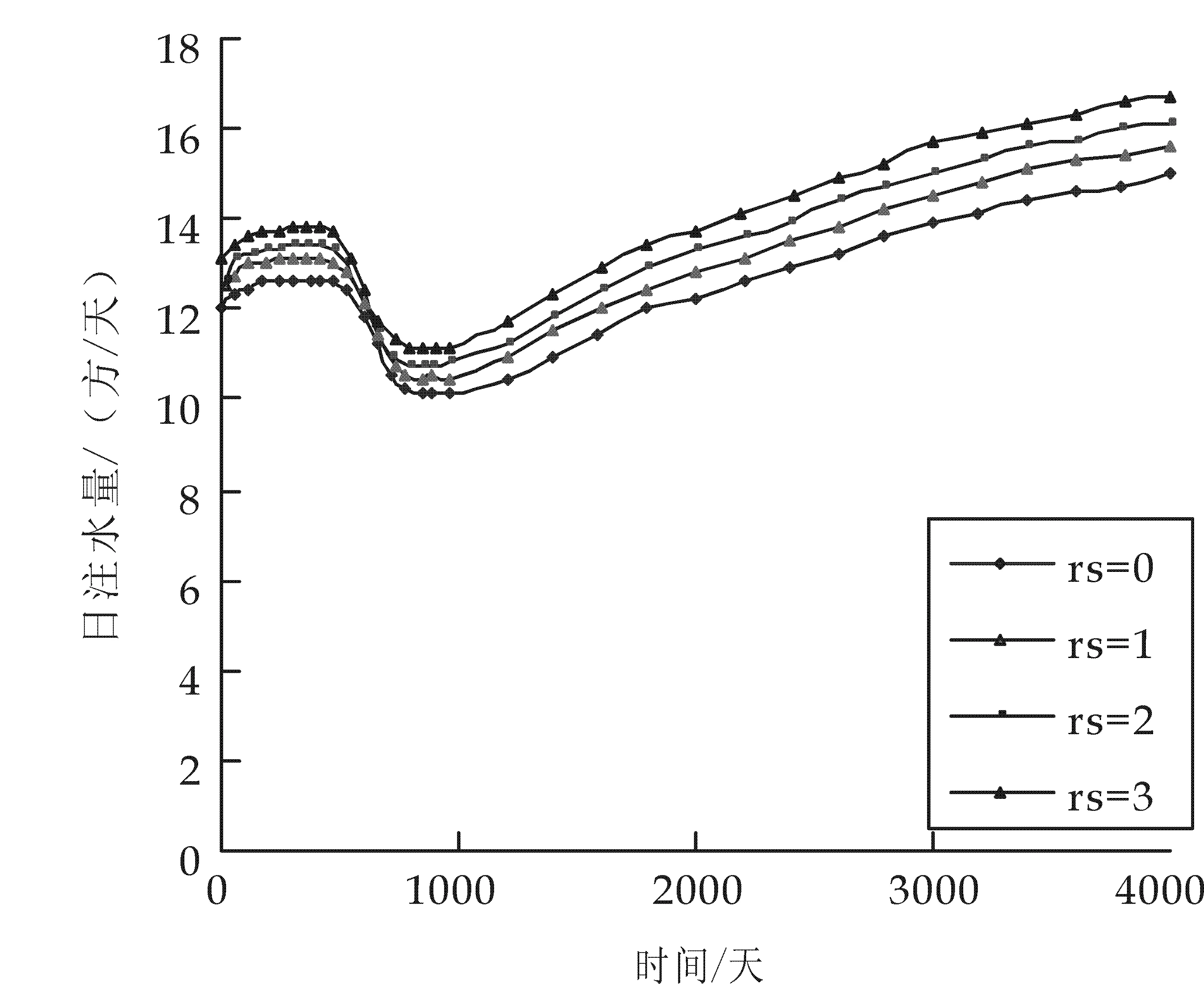

从图9中可以看出,日注水量随酸化半径的增加而增加.且日注水量随时间的变化曲线是生产初期缓升,见水后陡降,但很快又缓升.

图8 日产油量与时间关系

图9 日注水量与时间关系

4 现场应用

根据以上研究所得成果,对河口采油厂义18井区的义18-斜10井实施了压裂措施,采用胍胶压裂液体系(含防膨剂),支撑剂选择粒径为0.425~0.85 mm中密度高强度陶粒,加砂70 m3,实施后日增油3.5吨,效果明显.

后来,又在大10-斜5井(该井储层物性与义18-斜10井相似)上实施了压裂措施,仍采用胍胶压裂液体系(含防膨剂),加0.425~0.85 mm中密度高强度陶粒砂75 m3,实施后日液从3.6吨上升到13.1吨,日油从2.3吨上升到10.8吨,截止到2012年底累计增产原油773吨.

5 结论

酸化措施后的开发指标,随各影响因素的变化规律与压裂措施相同,但酸化措施的增产增注效果要远小于压裂措施,且酸化有效期也较短.这主要是因为酸化带的渗透率远小于裂缝内的渗透率,且酸化半径有限.因此,现场主要用酸化方法来解决近井地带污染堵塞问题和压裂前的预处理,对义18井区泥页岩裂缝油藏储层方式宜优选压裂改造方式.

[1] 黄龙威.东濮凹陷文留中央地垒带泥岩裂缝性油气藏研究[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2005,27(3):289-292.

[2] 张金功,袁政文.泥质岩裂缝油气藏的成藏条件及资源潜力[J].石油与天然气地质,2002,23(4):336-338,347.

[3] 董 冬,杨申镳,项希勇,等.济阳坳陷的泥质岩类油气藏[J].石油勘探与开发,1993, 20(6):15-22.

[4] 王延光,杜启振.泥岩裂缝性储层地震勘探方法初探[J].地球物理学进展, 2006, 21(2):494-501.

[5] 高瑞琪.泥质岩异常高压带油气的生成排出特征与泥岩裂缝油气藏的形成[J].大庆石油地质与开发,1984,3(1):160-167.

[6] 王永诗,龚建强,房建军,等.渤南洼陷页岩油气富集高产条件及勘探方向[J].油气地质与采收率,2012,19(6):7-10.

[7] 何雨丹,魏春光.裂缝型油气藏勘探评价面临的挑战及发展方向,2007,22(2):537-543.

[8] 温庆志,蒲春生,曲占庆,等.低渗透、特低渗透油藏非达西渗流整体压裂优化设计[J]. 油气地质与采收率,2012,16 (6):102-104,107.

[9] 温庆志,张士诚,王秀宇,等.支撑裂缝长期导流能力数值计算[J].石油钻采工艺,2005,27(4):68-70.

[10] 温庆志,罗明良,李加娜,等.压裂支撑剂在裂缝中的沉降规律[J].油气地质与采收率,2009,16(3):100-103.